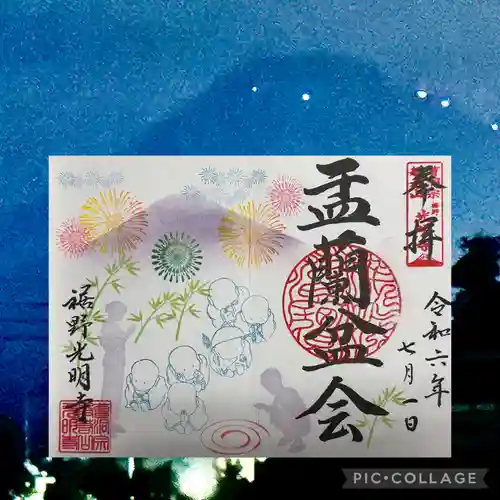

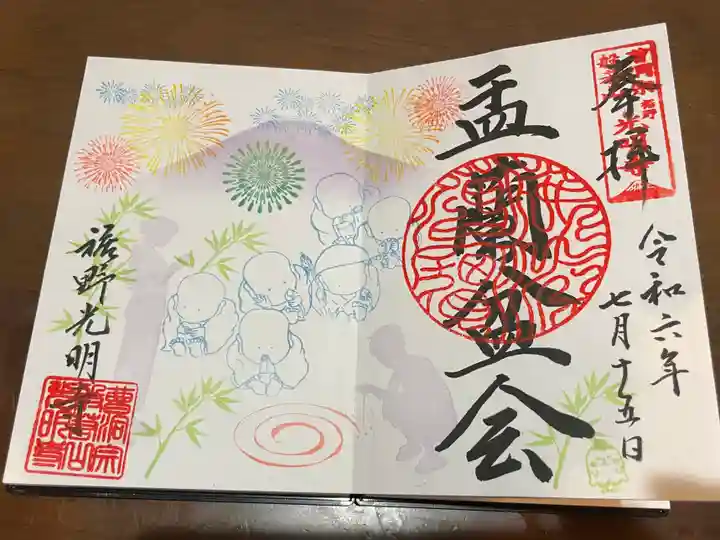

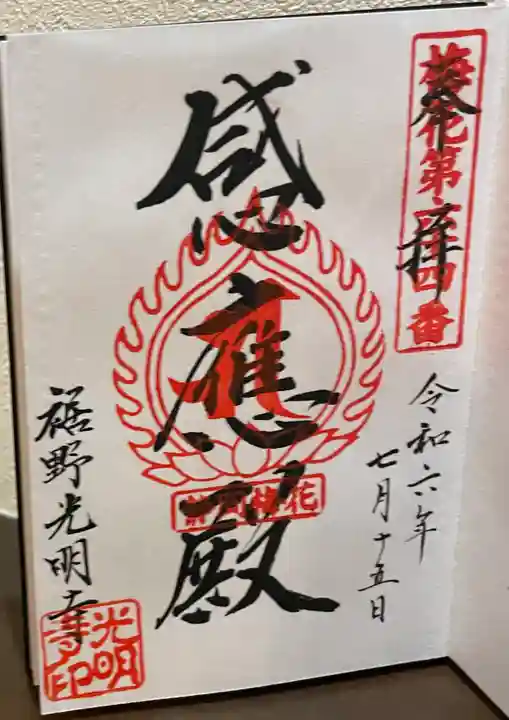

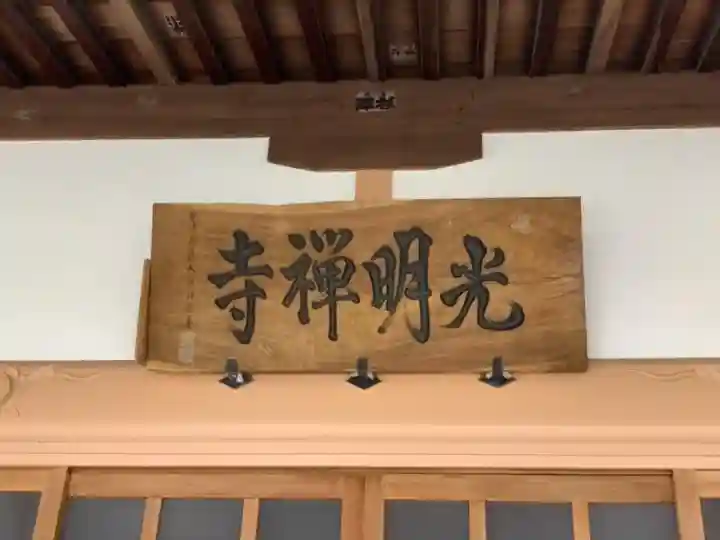

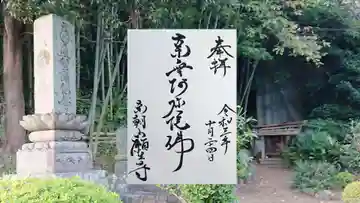

こうみょうじ|曹洞宗|般若山

光明寺公式静岡県 裾野駅

御朱印受付時間は下記のカレンダーをご覧ください。

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=hid5u71a8856s97jgq9sfnpehg%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo

*檀務の都合による急な変更もございます。必ずご来山前にご確認ください。

*仏像拝観も、御朱印対応時間にお願いいたします。

特にご用がある場合や遠方からお見えになる場合などはお電話・SNS等でご連絡いただければ時間外でも調整いたしますので、お気軽にご連絡ください。

2

0