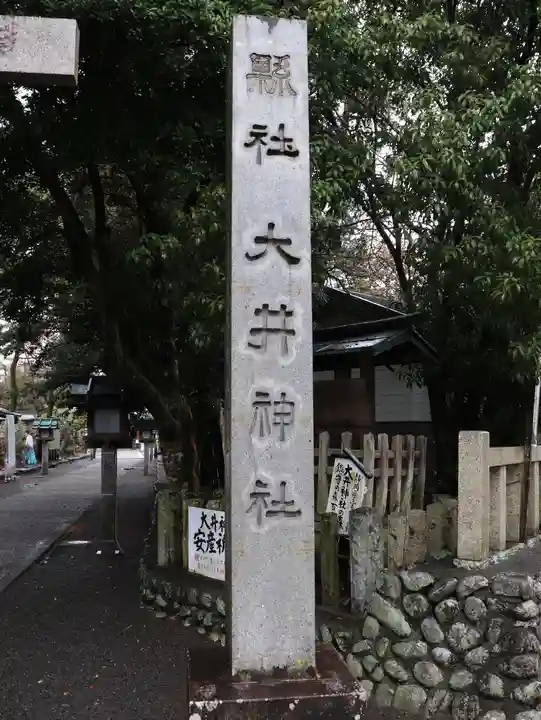

おおいじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大井神社のお参りの記録一覧

絞り込み

気になる女神三神をお祀りする神社であると知り、お参りしました。

島田市だけでなく、大井川流域を中心に、四十数社の大井神社がお祀りされています。

御祭神は

水の神、彌都波能売神(みずはのめのかみ)

土の神、波邇夜須毘売神(はにやすひめのかみ)

日の神、天照大神

の三柱です。

彌都波能売神は「君の名は。」の主人公、三葉の名前の由来にもなっている女神さまです。

神社の創建は不詳ですが、西暦865年の三代実録に記載がある古社です。大井川の洪水などで何度か場所を変えて再建され、今に至ります。

また、日本三奇祭『帯まつり』でも有名。娘が写真部の撮影会でお祭りに行ったりしていました。御神輿の行列で大奴が大太刀に帯を下げて踊り、練り歩きます。

境内には、踊る大奴のブロンズ像などもあり、見どころの多い神社でした。

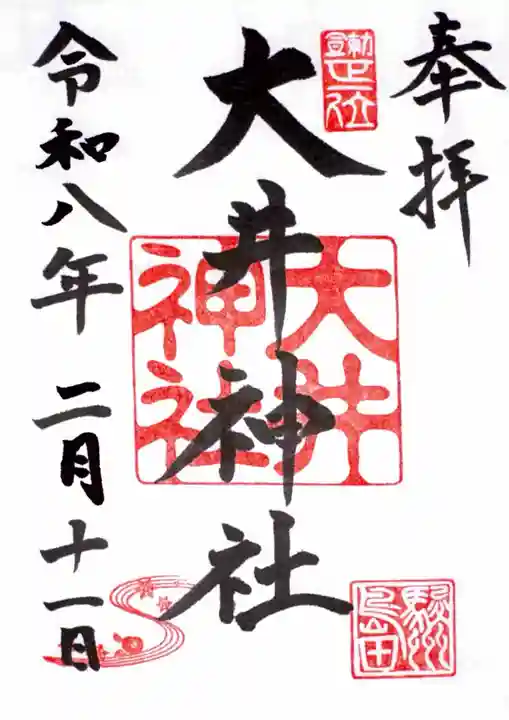

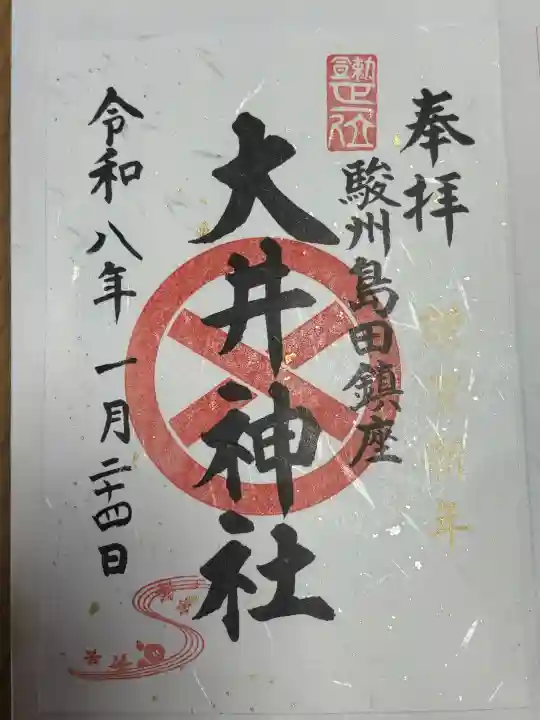

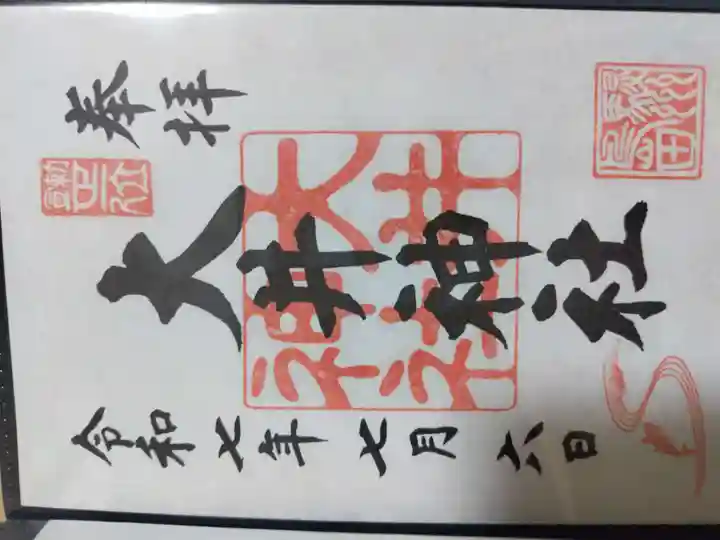

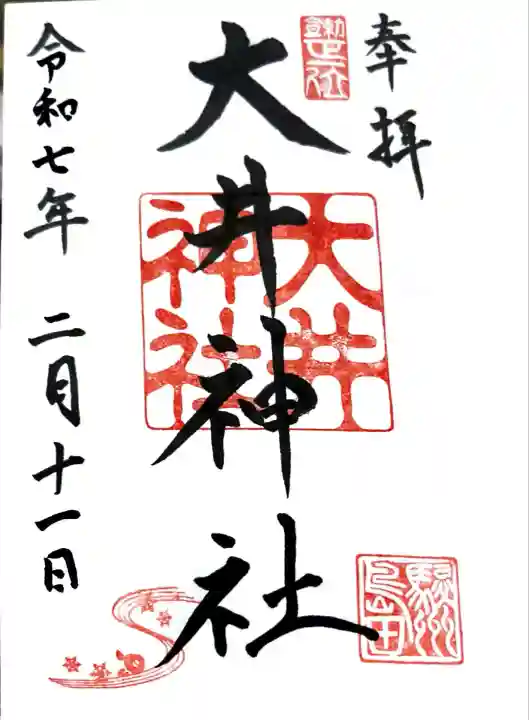

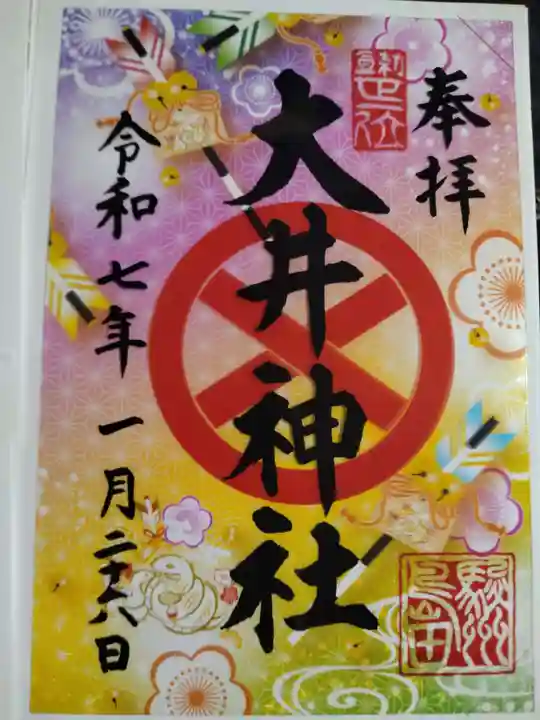

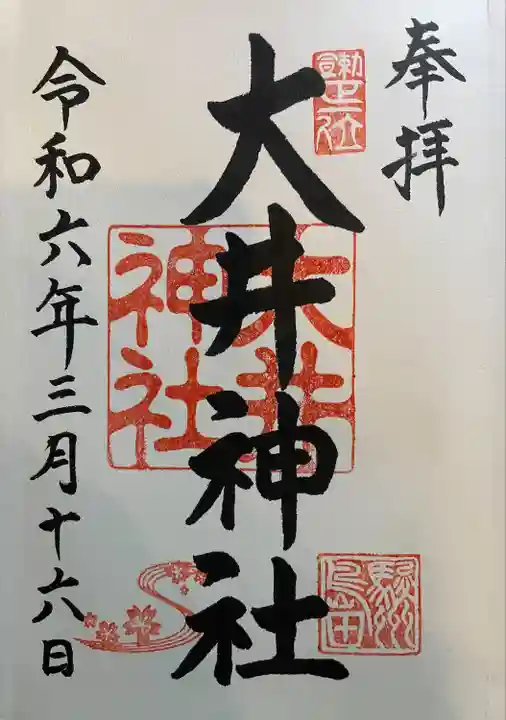

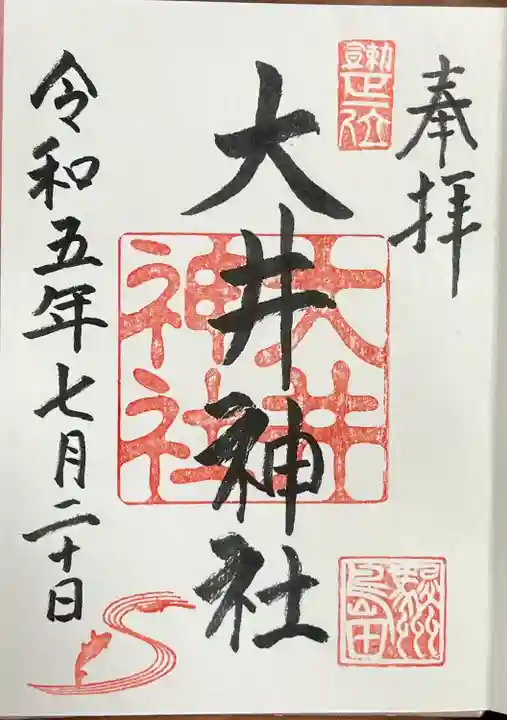

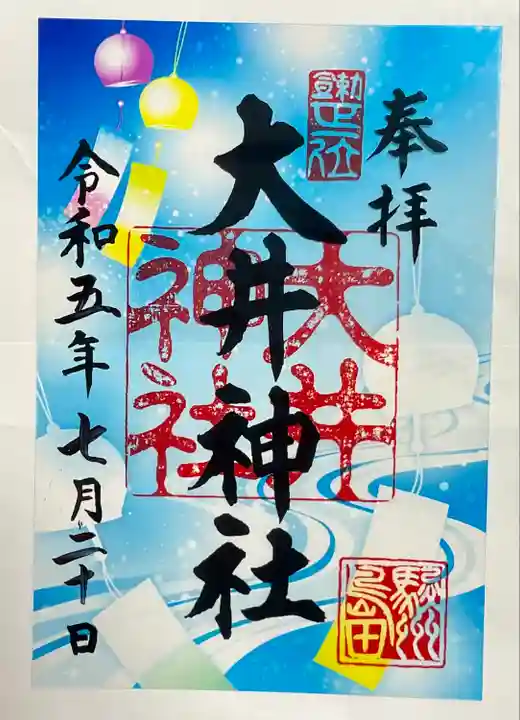

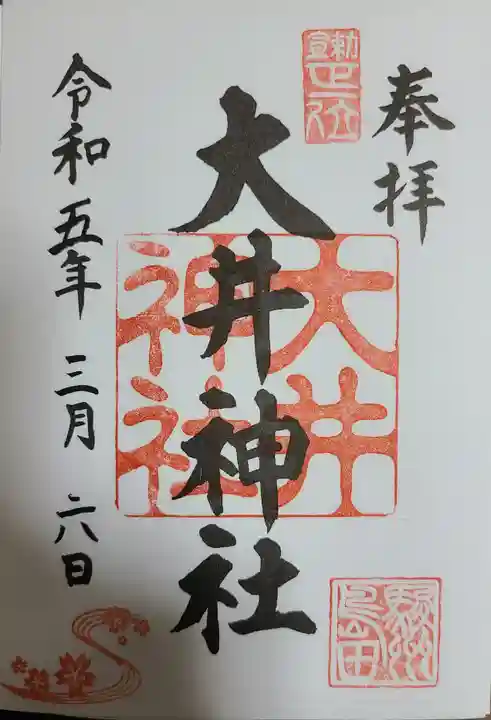

直書きの御朱印とともに、三女神の切り絵の御朱印もいただきました。

もっと読む

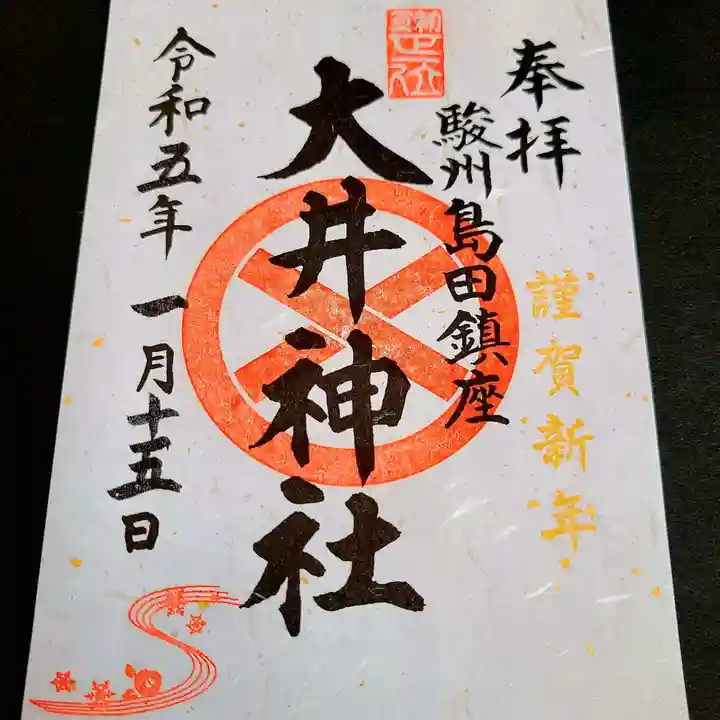

日本三奇祭と謳われる島田大祭、通称「帯まつり」に初めて行ってきました。

最近執り行われる祭事の大半に、「3年振りの」という枕詞が付きますが、帯まつりに関しては寅・巳・申・亥の年の3年に一回が通常開催となる、今年で110回を数える伝統神事です。

浜松を出発する時はどしゃ降りの雨でしたが、島田に着く頃には一転して晴天となりました。

あまり予定も決めずに、先ずは大井神社にて御朱印を拝受しようと参詣しましたら、まさにちょうど御社殿から神輿渡御が御出立されるところで、大名行列の「大奴」や「大鳥毛」、きらびやかな御神輿を間近に拝見することが出来ました。

大祭限定の御朱印は書置きのみとなっておりましたが、かねてより希望であった帯の絵柄の美しい御朱印帳も一緒にお受けできて良かったです。

また10月大祭月限定の「帯御朱印」はクリア素材で、こちらも大変美しい仕上がりになっています。

もっと読む静岡県のおすすめ3選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ