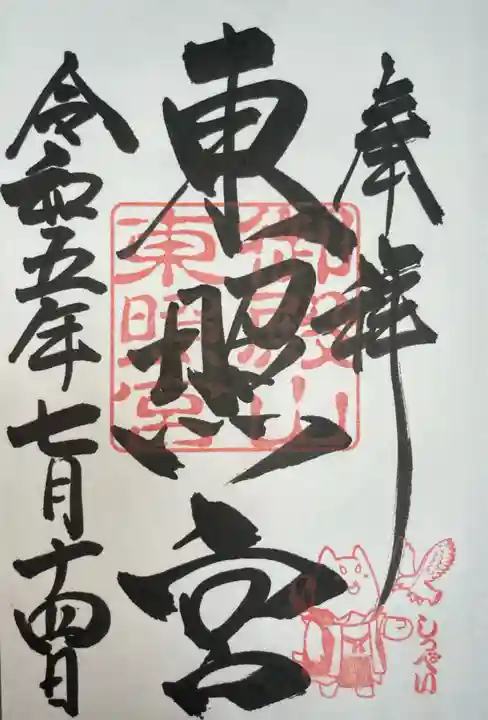

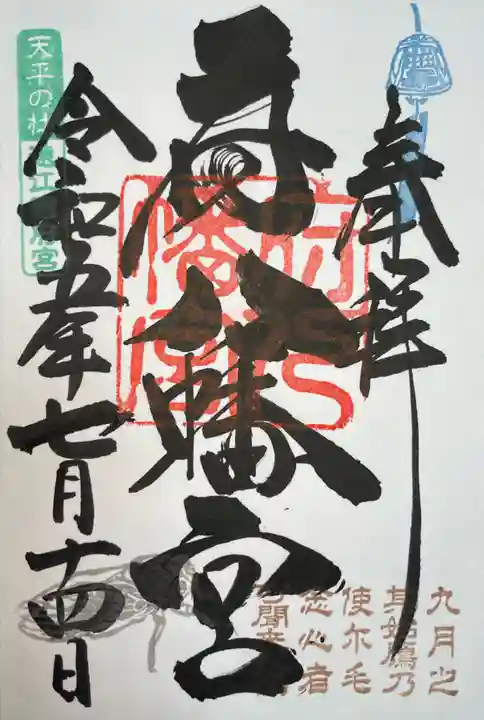

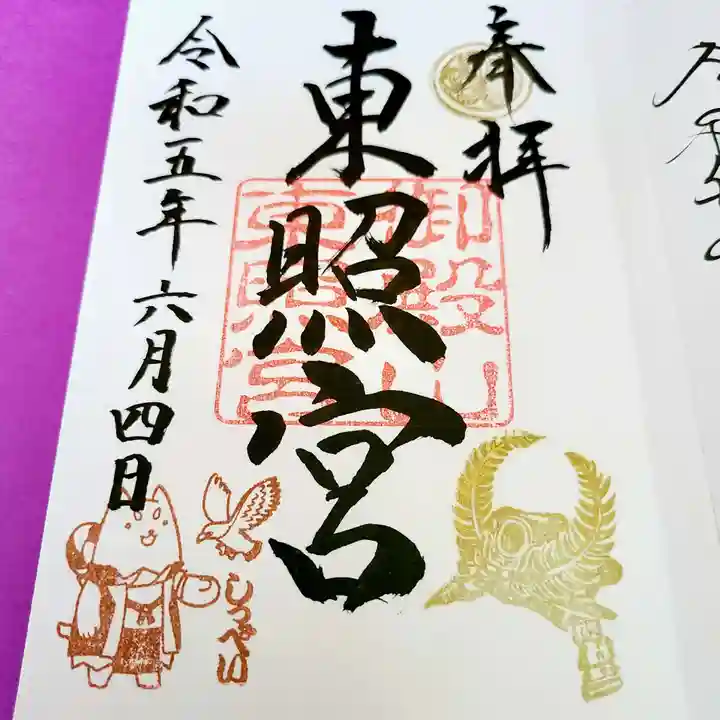

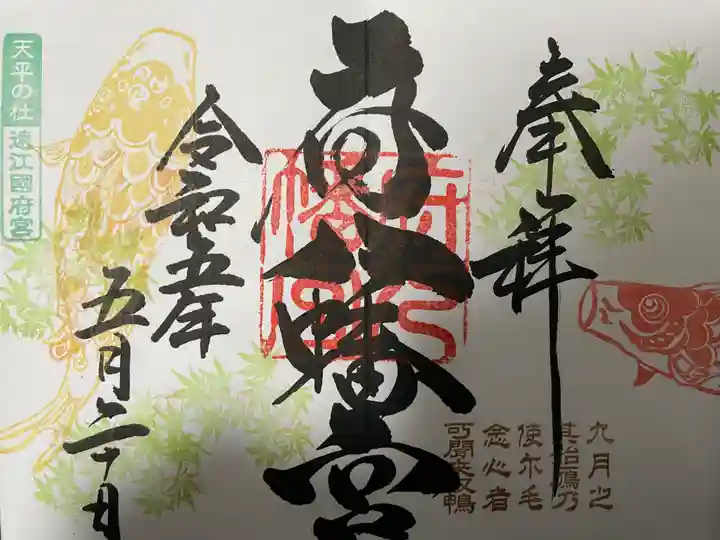

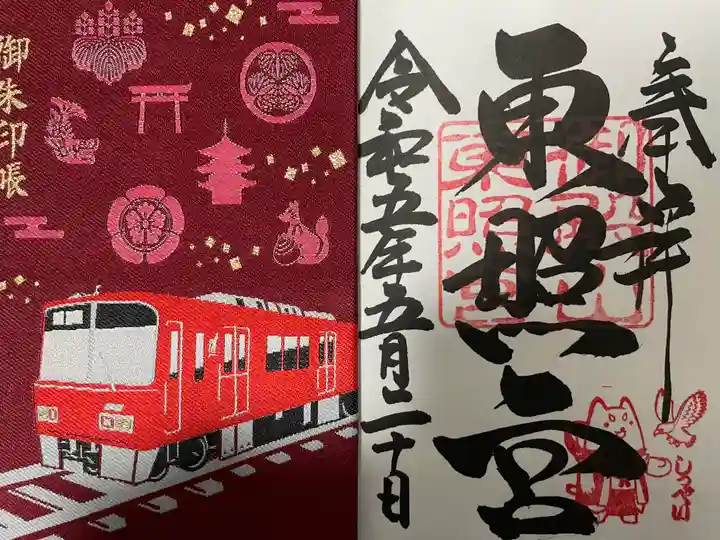

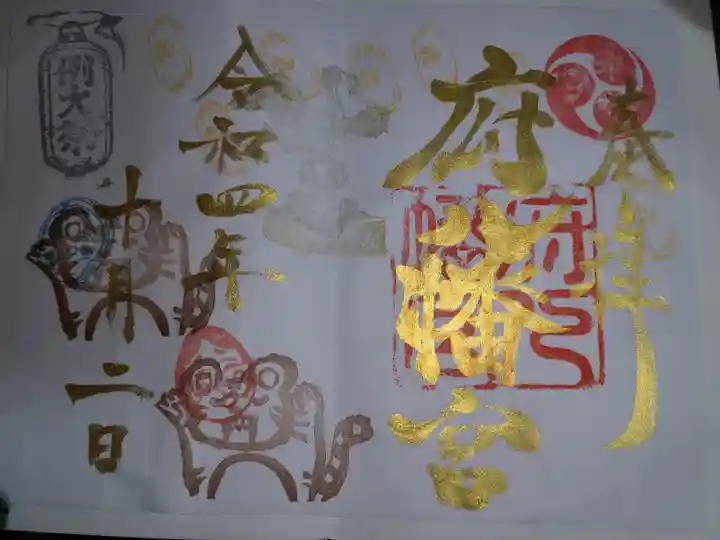

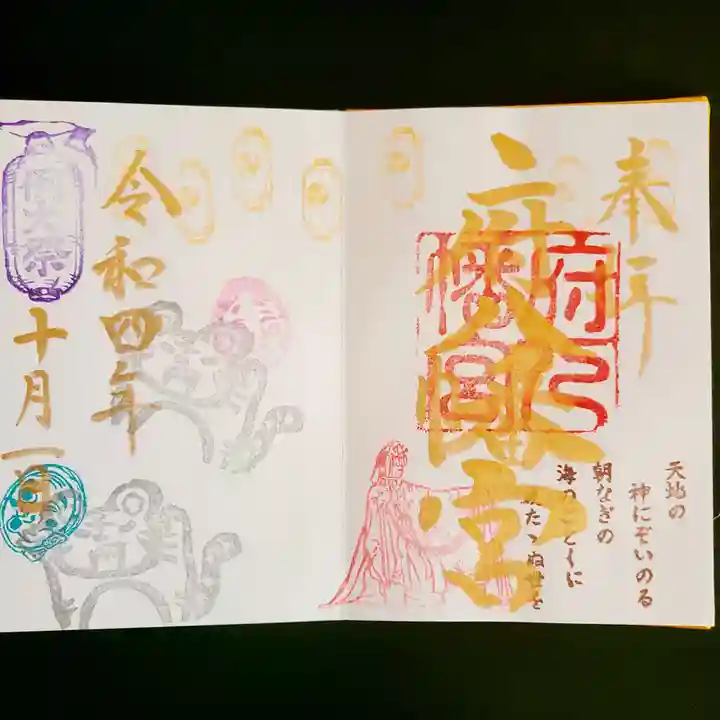

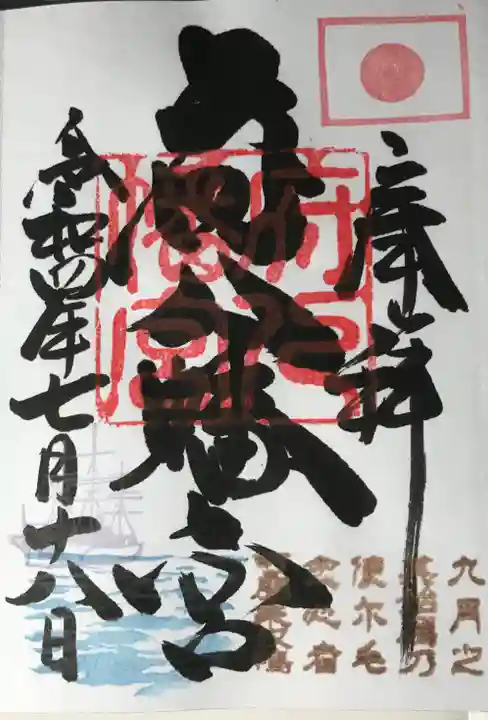

ふはちまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

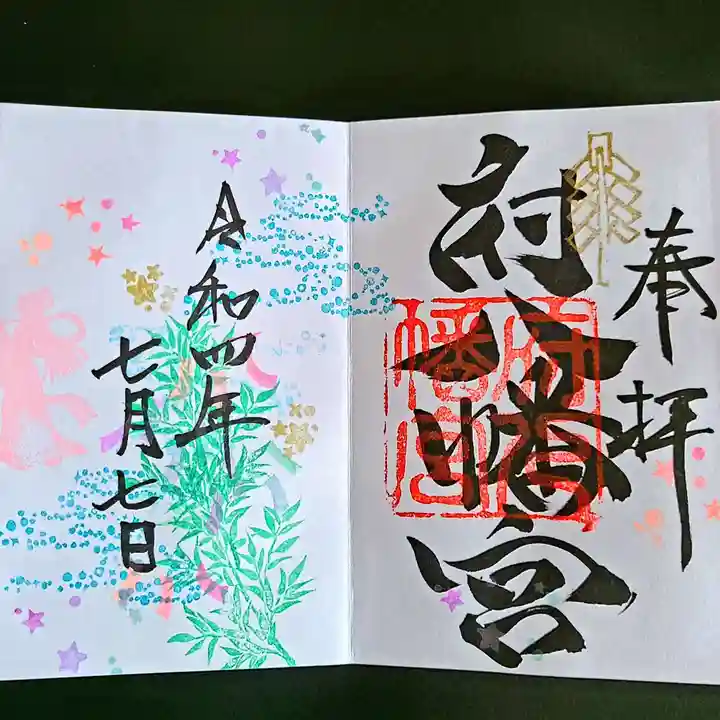

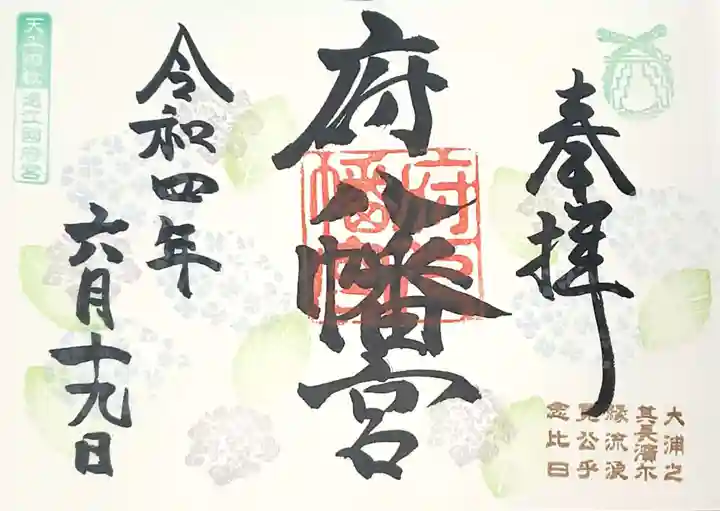

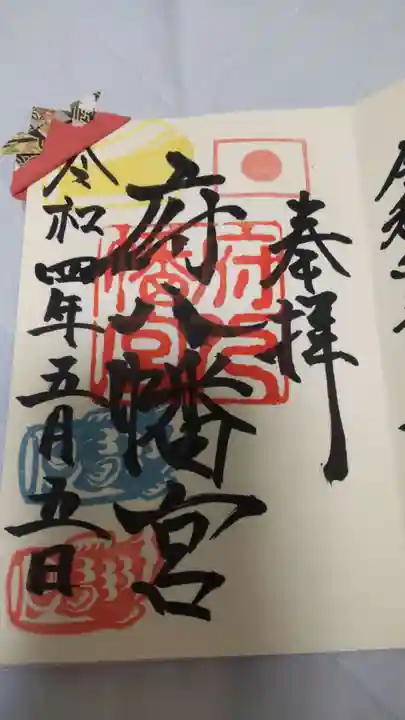

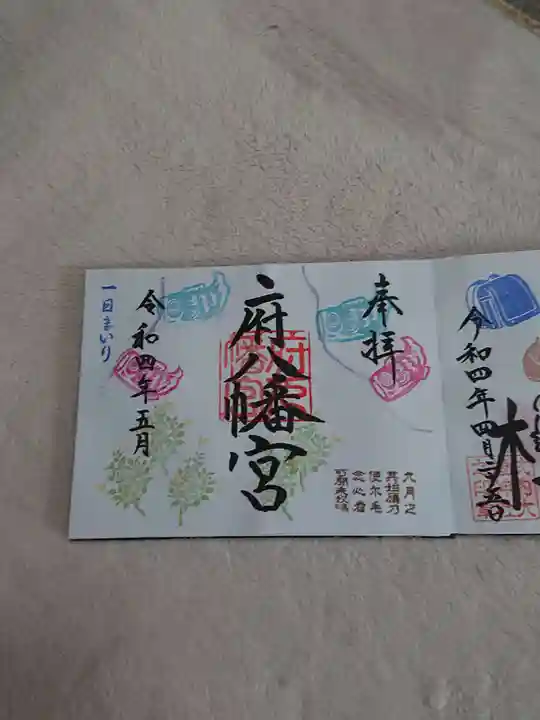

楽しみ方府八幡宮のお参りの記録一覧

絞り込み

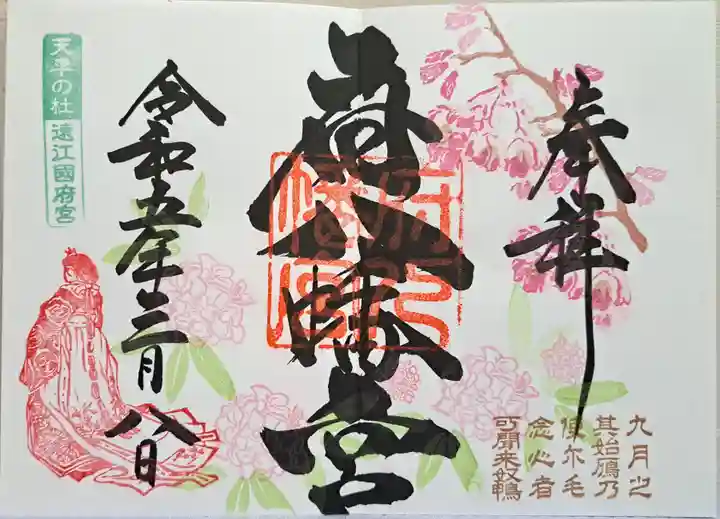

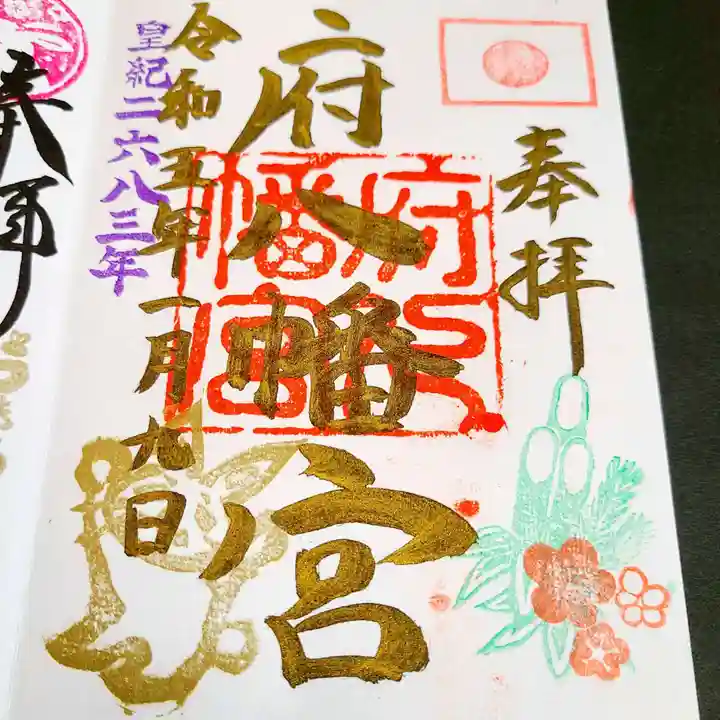

【遠江國 式内社巡り】

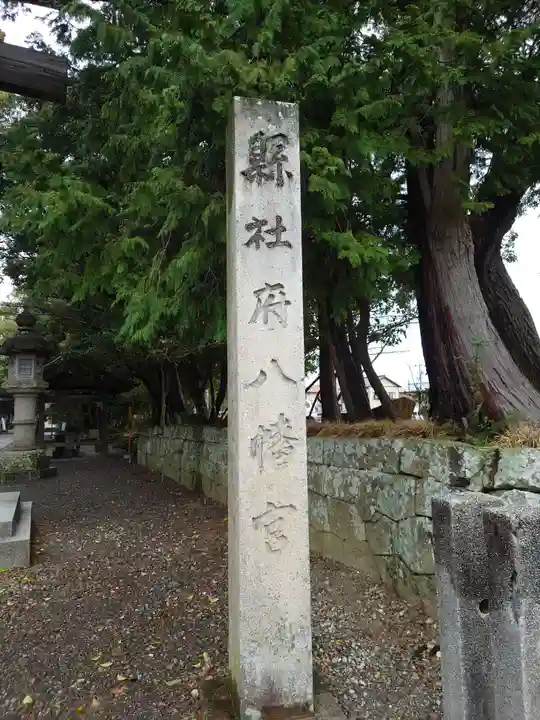

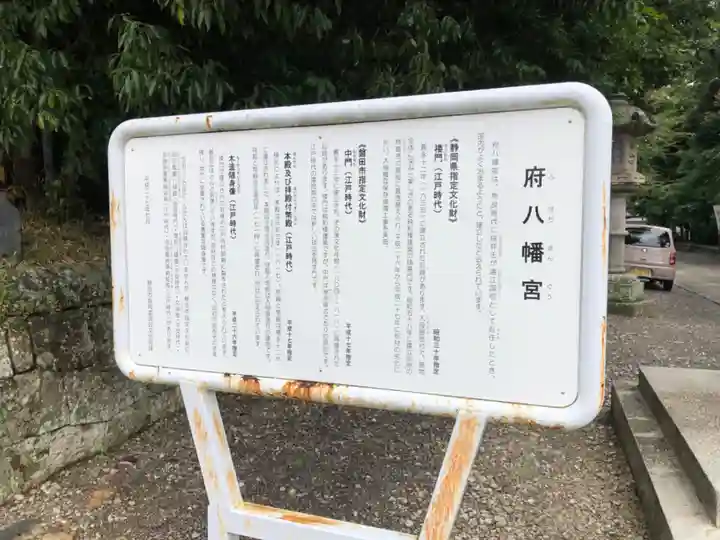

府八幡宮(ふ・はちまんぐう)は、静岡県磐田市中泉にある神社。式内社で、旧社格は県社。祭神は、誉田別命(応神天皇)、足仲彦命(仲哀天皇)、気長足姫命(神功皇后)。

社伝によると、奈良時代の天平年間(729年~748年)に遠江国司であった聖武天皇の曾孫・桜井王が庁舎内に創建と伝わる。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「遠江國 磐田郡 御祖神社 小」、「入見神社 小」、「須波若御子神社 小」に比定される、またはその論社となっている。鎌倉時代には秋鹿氏が当地に留まって神主となり、足利氏、今川氏、徳川家康から社領を寄進された。江戸時代には秋鹿氏が神主と代官を兼ねて250石を給せられた。明治時代に入り、近代社格制度のもと県社に列格した。

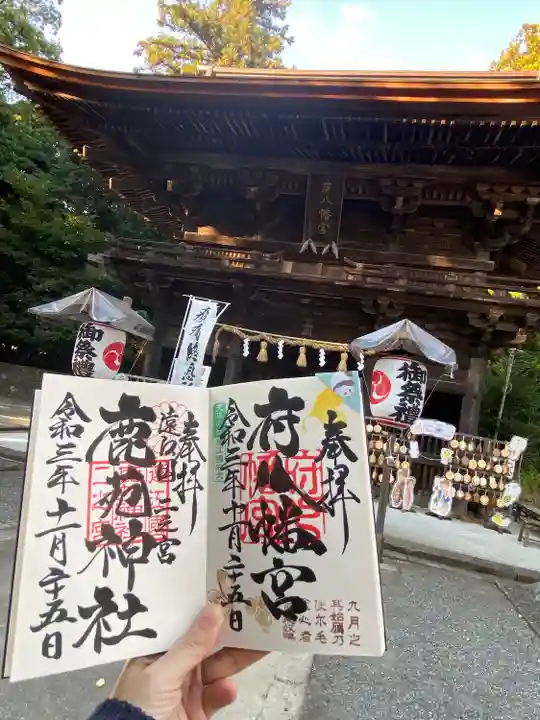

当社は、JR東海道本線・磐田駅の北方、駅前通りを1km進んだ東側の平地にある。境内はかなり広く、全体に樹木が多くて包まれ感がある。大きな鳥居をくぐり林間の参道の先にある大きな楼門が特徴。社殿も大きく立派で、社務所も有人、江戸時代以来、大社として大事にされて来たことが分かる。兼務社も多いようで、当地域の中心となる代表的な神社のひとつだと思われる。

今回は、遠江國の式内社、静岡県の旧県社ということで参拝することに。参拝時は休日の午前中で、家族連れやおひとり様など、ぱらぱらと絶えず参拝者が訪れていた。

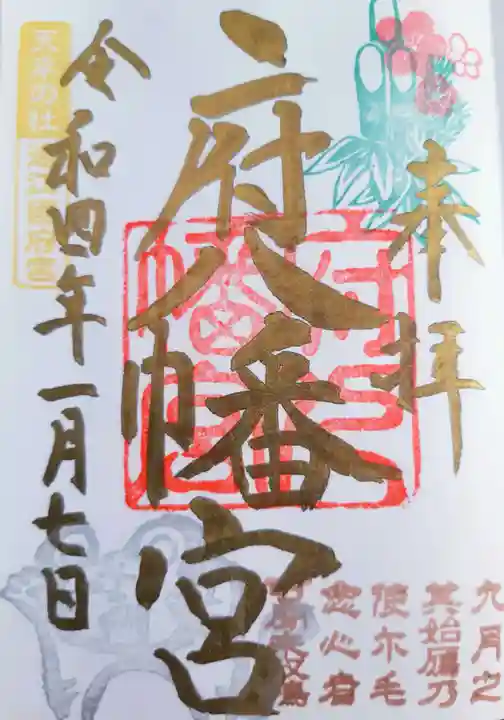

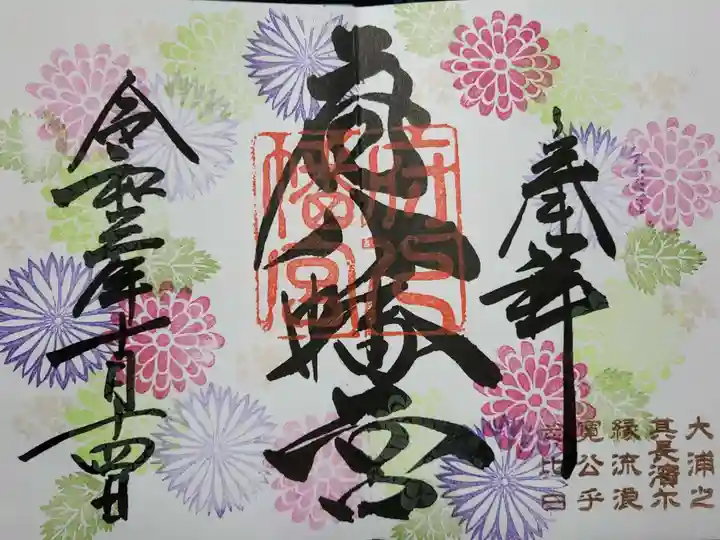

※当社は、「遠江國 磐田郡 田中神社 小」に比定されている<田中神社>と、「遠江國 磐田郡 鹿苑神社 小」に比定されている<鹿苑神社>を兼務しており、両社のご朱印も拝受できる。

もっと読む

静岡県のおすすめ3選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ