ひょうずたいしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

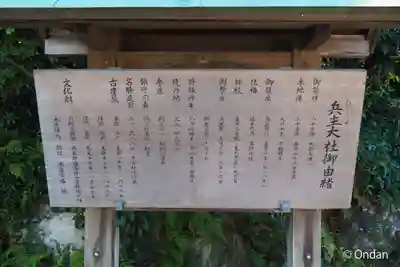

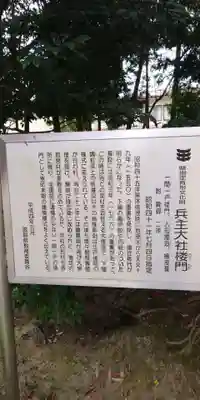

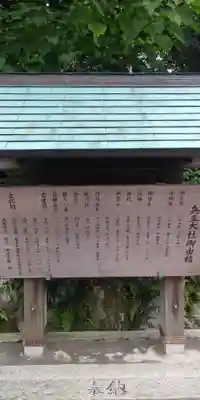

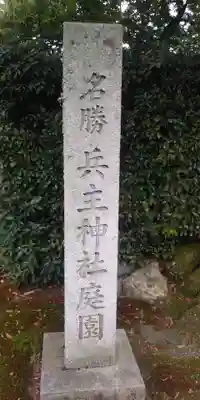

楽しみ方兵主大社の御由緒・歴史

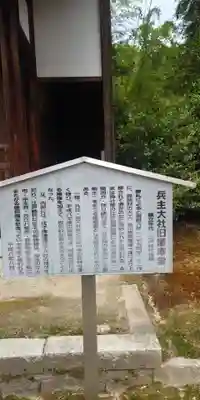

| ご祭神 | 八千矛神(大国主神) | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 景行天皇五十八年 | |

| 創始者 | 稲背入彦命 | |

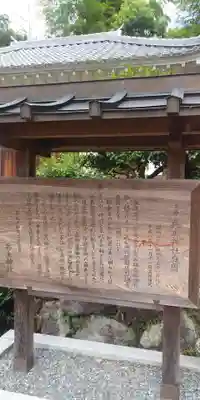

| ご由緒 | 「兵主大明神縁起」によれば、現鎮座地へ遷座したのは養老二年(718)と伝わる。

|

滋賀県のおすすめ2選🎌

広告

歴史の写真一覧

滋賀県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ