おいすぎじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

滋賀県のおすすめ2選🎌

境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|歴史

文武天皇慶雲元年に神霊が平森大杉に降臨せられ、後に社殿を造営し東西一郡の守護神となった。現在の社殿は享徳元年に佐々木の将家下笠美濃守源高賀により奉建され、享禄三年に改修されたもので、その間長享元年に将軍足利義高が参拝した。天文九年後奈良天皇より正一位の神位が贈られ正一位牛頭大明神、また下笠天王と称した。慶長六年徳川家康が戸田采女頭を膳所城主に封じた時、当地はその領地になり同八年に神領十石を寄進された。元和四年本田縫殿佐康俊が膳所城主となり、前例に従って社領が安堵され、以来代々城主より社領の安堵があった。

寛文十年暴風雨の為神木の老杉が倒木した、氏子等は名木を失ったことを嘆き、その材を用いて神櫃を造り御神体を之に納置奉安した。

明治二年老杉神社と改称、同九年村社に加列、大正四年神饌幣帛料供進指定。

本殿は明治三十九年に特別保護建造物に指定され現在重文。

特殊神事として、例祭にさんやれ踊りが奉納される。その他古神事に「おこない」があり、俗に「えとえと祭り」と称し二月十日より十五日まで斎行される

老杉神社の情報

| 住所 | 滋賀県草津市下笠町1194 |

|---|---|

| 行き方 |

滋賀県のおすすめ2選🎌

老杉神社の基本情報

| 名称 | 老杉神社 |

|---|---|

| 読み方 | おいすぎじんじゃ |

| 参拝にかかる時間 | 10分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | なし |

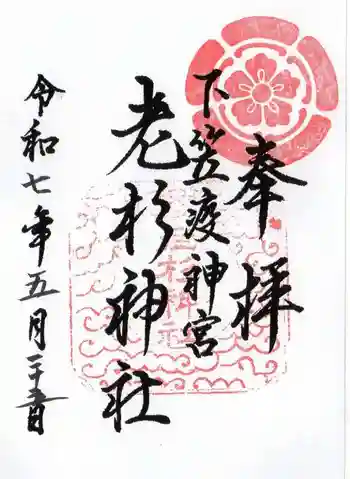

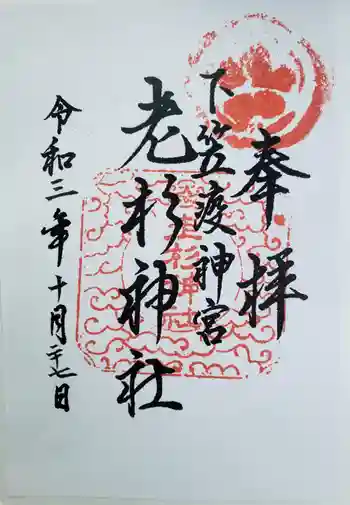

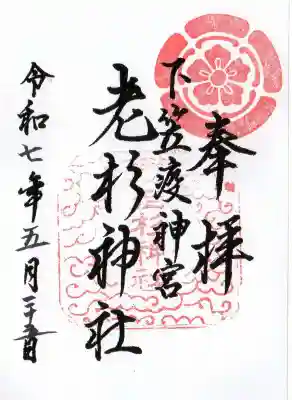

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》素盞嗚命,稲田姫命,八王子命 |

|---|---|

| ご神体 | 神櫃 |

| 創建時代 | 文武天皇の御代 |

| 本殿 | 三間社流造 |

| 文化財 | 本殿(重要文化財) |

| ご由緒 | 文武天皇慶雲元年に神霊が平森大杉に降臨せられ、後に社殿を造営し東西一郡の守護神となった。現在の社殿は享徳元年に佐々木の将家下笠美濃守源高賀により奉建され、享禄三年に改修されたもので、その間長享元年に将軍足利義高が参拝した。天文九年後奈良天皇より正一位の神位が贈られ正一位牛頭大明神、また下笠天王と称した。慶長六年徳川家康が戸田采女頭を膳所城主に封じた時、当地はその領地になり同八年に神領十石を寄進された。元和四年本田縫殿佐康俊が膳所城主となり、前例に従って社領が安堵され、以来代々城主より社領の安堵があった。

|

| 体験 |

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

滋賀県のおすすめ2選🎌

老杉神社に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ