びんごすかいなりじんじゃ

備後須賀稲荷神社埼玉県 一ノ割駅

24時間可能

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方元旦と初午大祭には大変にぎわう神社です。

関東三大稲荷の1つに列しているとも言い、特に初午大祭の賑わいでは出店も並びます。

神社の規模とは不釣り合いなほど休日には参拝者が訪れています。

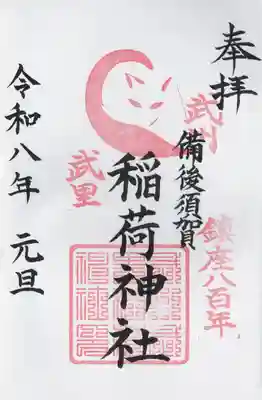

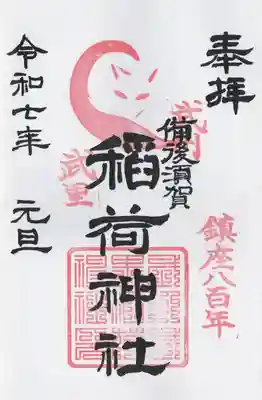

御朱印は元旦と初午大祭の日に社務所にて頒布されます。

御朱印帳も同様です。

初午大祭に伺いました。

やはり、神社のおおきさからすると大きなお祭りで出店が沢山出ています。

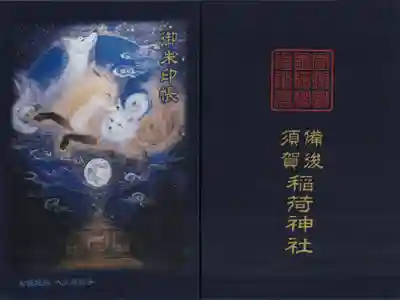

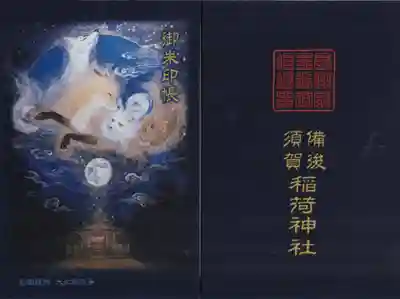

拝殿にはポスターや御朱印帳に使われている神社の神話が元になった狐🦊の親子の日本画が飾られていてとても綺麗です。

御朱印について前回からアップデートします。

授与は元旦と初午祭(3月第1日曜日)の2日間のみ。

元旦は大晦日23時30分以降で準備でき次第(殆ど24時頃になる)で午前2時ころまで

初午祭は9時15分以降で準備でき次第から15時頃の御神輿が戻ってくるまで

種類は、3種類で字体が違う以外は同じとのこと。

字体は、隷書体・楷書体・行書体でそれぞれ書き置きあり。初穂料は、各500円

御朱印帳は、1種類で初穂料は1500円、御朱印ありは隷書体で書き入れ済みのものが2000円。

駐車場はあるが、元旦(大晦日から)と初午祭は使用不可。

路駐になるが、住宅街なのでマナー違反とならないように。

2024年大晦日から2025年元旦にかけての二年参りとなりました。

23時45分頃に到着すると初もうでの順番待ちの人たちがすでに数人お待ちの状態。

その列を無視して、まずは大晦日詣でお礼を申し上げ、順番待ちの列へ。

10分ほど過ぎたところで初もうで自分の番になり、今年の御守護をお願いしてまいりました。

授与所(社務所前のテント)にて御朱印帳と御朱印を頂きました。

御朱印帳は1種類で¥1,500、書入れ済みのもので¥2,000でした。

氏子の皆さんがすべて対応されていまして、活気のあるお参りでした。

また、氏子の方から御朱印帳のデザインが伝承古事を基に描かれていることを伺い、

4月にお参りに来ていた方に教わっていただきに来たことを伝えると、描いた画家さん(氏子のおひとり)が神社にいるからと呼んでくださり、デザイン画のこと、神社のこと(伝わっている伝承が何種類かあること)を詳しく教えていただきました。

御朱印は、楷書体と隷書体の2種類で書入れ済のものは隷書体のみです。

書置きは2種類ともありそちらを頂くこともできます。

昼間にもお参りしてきました!

| 住所 | 埼玉県春日部市備後西5丁目5−1 |

|---|---|

| 行き方 | 東武スカイツリーライン武里駅から徒歩15分

|

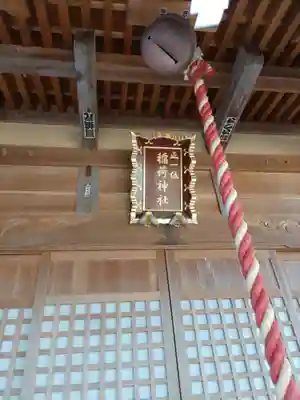

| 名称 | 備後須賀稲荷神社 |

|---|---|

| 読み方 | びんごすかいなりじんじゃ |

| 通称 | 稲荷神社 |

| 参拝時間 | 24時間可能 |

| 参拝にかかる時間 | 約10分 |

| 参拝料 | 無料 |

| トイレ | なし |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| ご祭神 | 豊受姫命 |

|---|---|

| 創建時代 | 1211年 |

| 創始者 | 春日部治部少輔 |

| ご由緒 | 「子育ての稲荷様」として信仰の厚い当社は、豊受姫命を祭神とし、備後の西部に当たる須賀の地に奉斎されている。

|

| ご利益 | |

| 体験 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ