よどひめじんじゃ

與止日女神社佐賀県 佐賀駅

社務所:09:00〜17:00

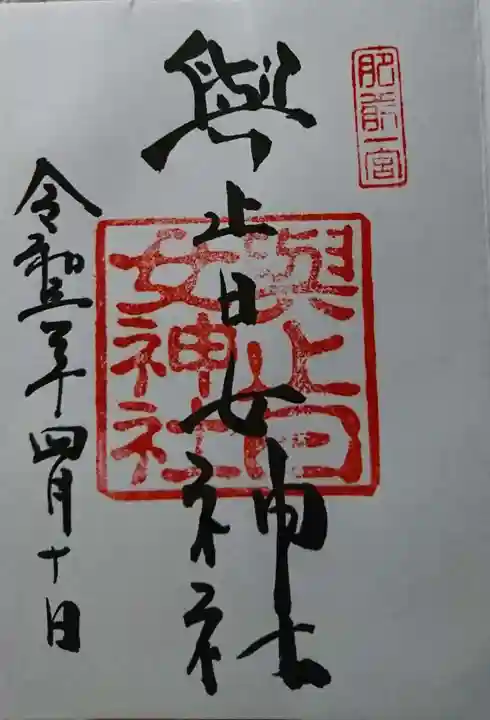

| 御朱印 | 真ん中に與止日女神社と書かれ、右上に肥前一宮の印、真ん中に與止日女神社の社印が押されています。

| ||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり |

【肥前國 式内社巡り】

與止日女神社(よどひめ~)は、佐賀県佐賀市大和町にある神社。式内社で、肥前國一之宮。旧社格は県社。祭神は、與止日女命(神功皇后の妹、一説に豊玉姫命)。別名は「河上神社」、俗名は「淀姫さん」。

社伝によると、欽明天皇25年(564年)創祀と伝わる。国史の初見は『日本三大実録』で860年に神階奉授の記載、873年に神階昇叙の記載がある。927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「肥前國 佐嘉郡 與止日女神社 小」に比定されている。のち応保年間(1161年~1163年)の頃には肥前國一之宮とされ、鎌倉時代の1261年には神階が正一位に達した。室町時代以降、地方豪族、武門、領主、藩主から篤く崇敬され、神領の寄進、安堵下文、祈願等がなされてきた。江戸時代後期1816年に社殿を焼失しているが、藩主・鍋島家により再建されている。明治に入り、近代社格制度の下、県社に列格した。

当社は、JR長崎本線・佐賀駅の北方8kmの、嘉瀬川上流・川上峡の西岸にある。川沿いの境内は南北に長く、旧県社らしく広々としているが、一之宮としては小さめか。境内の造りはシンプルで、大きな社殿を中心に周りにいくつかの境内社があるのみ。草木が少なめの明るい境内だが、残っている樹木はいずれも巨木で古社らしい雰囲気を醸し出している。

今回は、肥前國の式内社、肥前國一之宮、旧県社であることから参拝することに。参拝時は平日の午後で、小雨が降っていたこともあり、自分以外には参拝者は見掛けなかった。

境内南端入口の<二の鳥居>と<社号板>。一の鳥居はここから2km南方にあるとのこと。

社号板の後ろに<猿田彦大神>がある。

二の鳥居をくぐったところからの眺め。ここは駐車場で、白線で参道が示されている。

境内東側を流れる<嘉瀬川>。この辺りでは<川上峡>というみたい。

やがて参道は公園のようなゾーンに入る。

参道を進んで<三の鳥居>。この独特な造形は<肥前鳥居>と呼ばれるらしい。

肥前鳥居とは、室町時代末期から江戸時代にかけて、当地で多く造られもので、特色としては、

①笠木と島木が一体化していて、木鼻が流線形にのびている

②笠木・島木・貫・柱の各部分が継材となっていて、原則的には、各部分が3本継ぎになっている

③柱の下部に亀腹を設けず、柱の下部を削り出して、生け込みになっている。柱の上部には、台輪をつけ楔を設けない

などがあげられるとのこと。(「さがの歴史・文化 お宝帳」HPより引用)

三の鳥居をくぐって、参道左側にある変わった形の<手水舎>。手水盤に水が流れていなかったので構造は分からなかった。

参道右側の<金精さん>。子授かりの御神徳が伝わる男女石。

金精さんの後ろの、推定樹齢1450年(!)の大楠の木。

<拝殿>全景。左側には<神饌所>。狛犬が3組並んでいるので見ていく。

参道左側にある1組目の<狛犬>。相当年季が入っていて怖めのルックス。

参道右側にある1組目の<狛犬>。こちらも怖い。

狛犬の背後にある<松野谷夫の歌碑>。

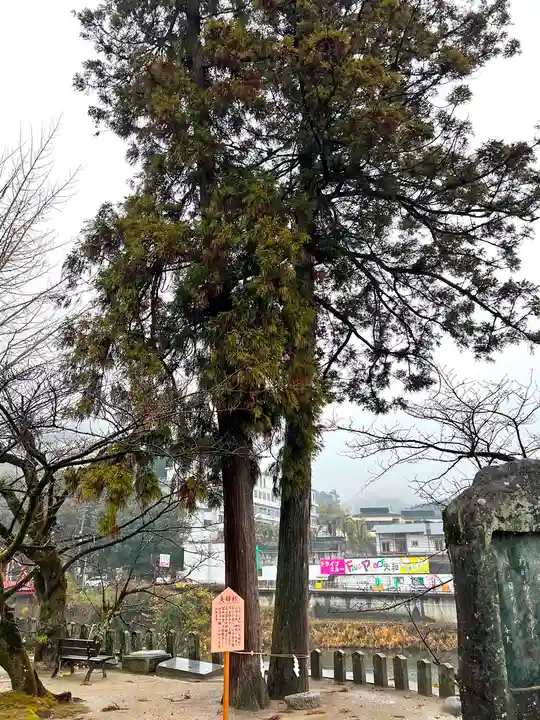

歌碑の背後にある<夫婦杉>。

参道左側にある2組目の<狛犬>。現代的でマンガチック。

参道右側にある2組目の<狛犬>。

<拝殿>正面。しっかりとした向拝が印象的。

拝殿前左側にある<狛犬>。一番古いのかな。劣化、修復が著しい。

拝殿前右側にある<狛犬>。こちらは遠吠えスタイル。

<拝殿>内部。天井画が入っているのは珍しいかも。

拝殿から振り返って境内全景。

拝殿、神饌所の左手にある<大楠>。鍋島初代藩主勝茂が国の霊木として石垣を築き保護した。高さ30m、幹回り27mあったが、1813年に落雷により火災。

Google Mapでも<落雷大楠と石垣>と紹介されている。

拝殿後ろの<本殿>。拝殿同様、大きく重厚感がある。

本殿の左手にある<西門>。安土桃山時代の1573年の再建。

奥に見えるのは、かつて当社の神宮寺であった<実相院>の山門。

本殿の背後にある石製小祠群。

拝殿の左手にある<與止日女天神社>の鳥居。

<與止日女天神社>の社殿。

境内西端にある<社務所>。御朱印はこちら。

社務所から見た<社殿>全景。古社らしい趣と重厚感がある。

肥前一之宮 與止日女神社へ初めてお参りしました。

境内の大楠に歴史を感じました。

数々の御神木が、優しい木陰を作ってくれていました。

神社となりの川上峡には、鯉のぼりがたくさん泳いでいました。

子供たちを多く感じたのは、鯉のぼり見物だったのでしょう。

子供達の賑やかな声を聞きながらも、のんびりとお参りできました。

鳥居

拝殿

境内から川上峡を泳ぐ鯉のぼりが見えます

拝殿内部

御神木

拝殿前の狛犬さま

拝殿前の狛犬さま

手水舎

御神木

欽明天皇二十五年(564)創祀され、延喜式内社で、のち肥前国一宮と崇められ弘長元年(1261)正一位を授けられた。

朝廷の御崇敬あり、また、鎌倉幕府のはじめ武門、領主、藩主の尊信を受けた。

明治四年県社に列す。

| 名称 | 與止日女神社 |

|---|---|

| 読み方 | よどひめじんじゃ |

| 通称 | 河上神社 |

| 参拝時間 | 社務所:09:00〜17:00 |

| 参拝にかかる時間 | 10分 |

| 参拝料 | なし |

| トイレ | あり |

| 御朱印 | あり 真ん中に與止日女神社と書かれ、右上に肥前一宮の印、真ん中に與止日女神社の社印が押されています。

|

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0952-62-5705 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | https://yodohime-jinja.jimdo.com/ |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| 日本全国の一宮まとめ |

|---|

| ご祭神 | 與止日女命 |

|---|---|

| 創建時代 | 欽明天皇二十五年(564年) |

| 本殿 | 五間社流造 |

| ご由緒 | 欽明天皇二十五年(564)創祀され、延喜式内社で、のち肥前国一宮と崇められ弘長元年(1261)正一位を授けられた。

|

| 体験 | 御朱印一の宮 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

4

0