どんどろだいしぜんぷくじ|高野山真言宗|如意山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方どんどろ大師善福寺のお参りの記録一覧

1 / 2ページ1〜25件41件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

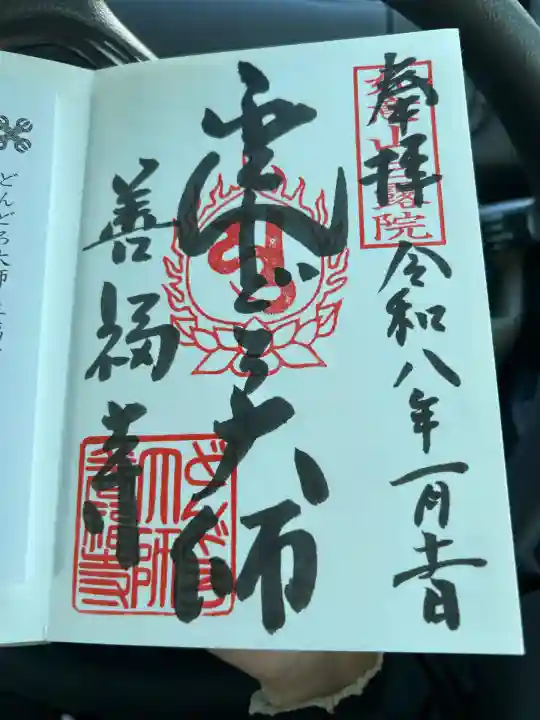

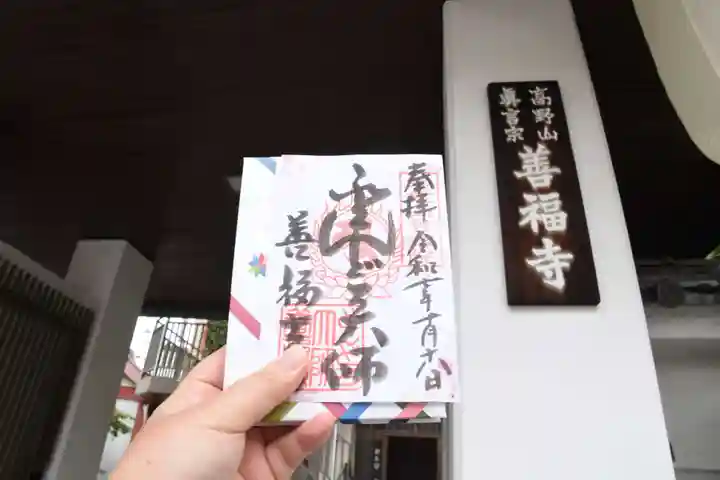

soo_cyan

2026年01月12日(月)4972投稿

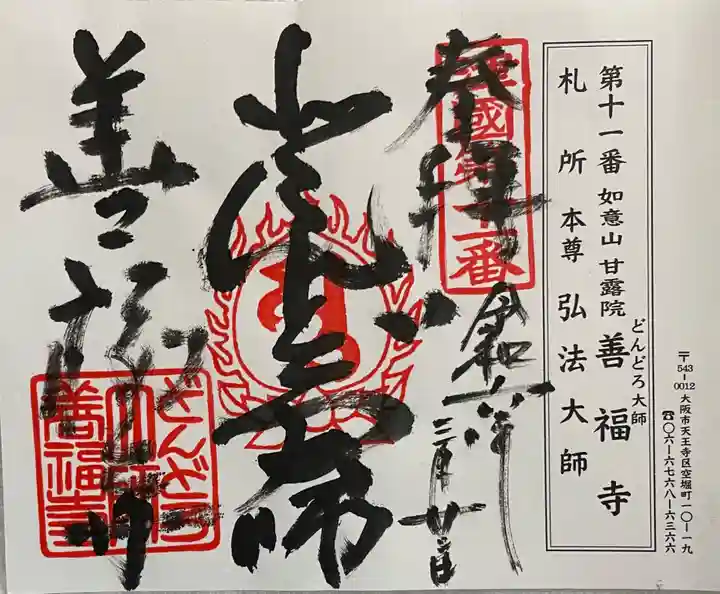

摂津國八十八ヶ所第11番。前々から「どんどろ大師」の名前が気になっていた善福寺へ。南側の通用口から入るといきなり巨大な仏様で幟には「南無勝軍地蔵!!」勝軍地蔵と言えば馬に跨った姿がよく見られますが遊戯坐でしかもこの大きさ😲なんでも戦時中の金属供出でもデカすぎて運べないからと供出をまぬがれたらしいです😅この勝軍地蔵様拝めただけでも来てよかった😊境内にはほかにも石仏がいろいろあり、戦中や戦後の開発で行き場を失った仏像が集められたのですかねぇ・・・。などと思いながらお詣りし、本堂へ。號内では畳の張替え作業中で、遠目にお大師様をお詣りし、授与所で霊場御朱印と勝軍地蔵様の御朱印もいただきました😊

これにて摂津國八十八ヶ所大阪市内は終了。残すは北摂・兵庫の33か寺となりました😊

ひーちゃん

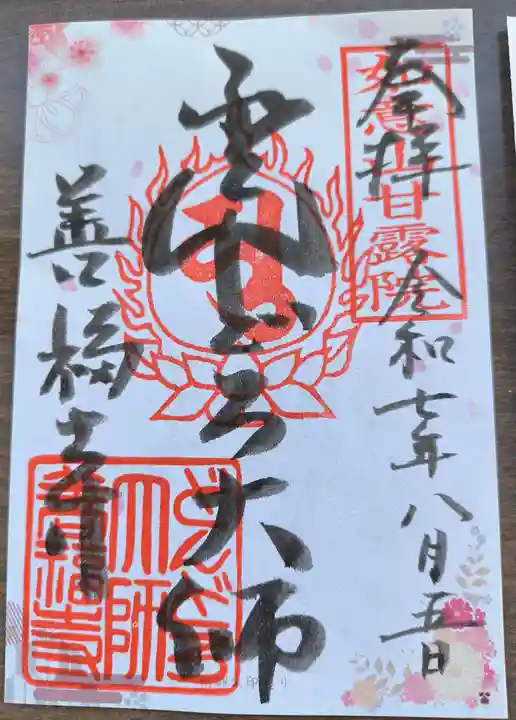

2025年08月07日(木)192投稿

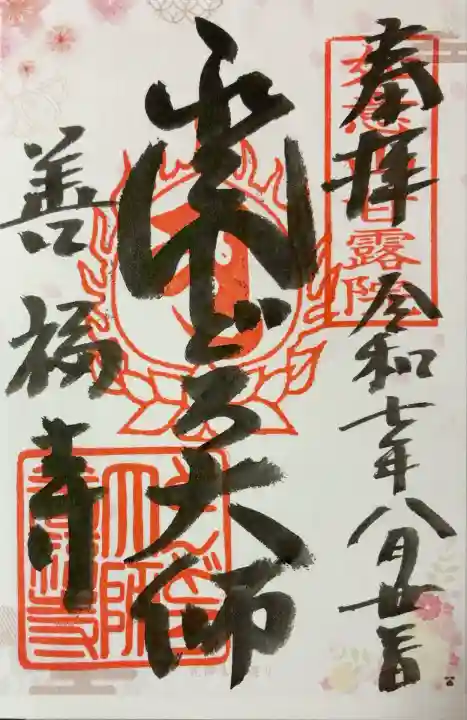

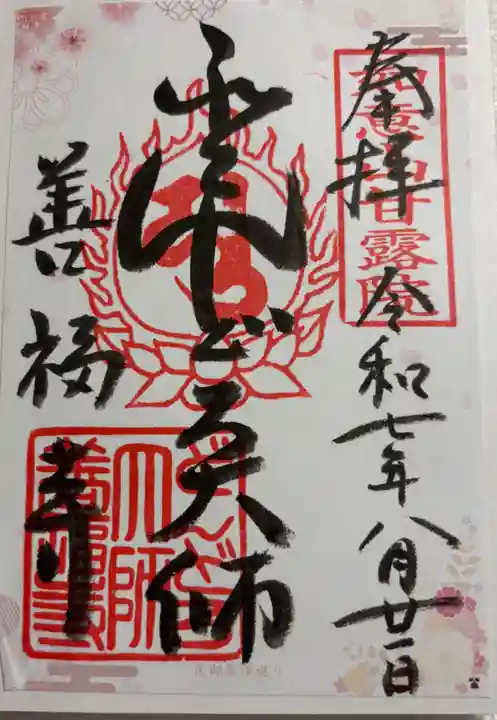

ひーちゃん

2025年07月16日(水)192投稿

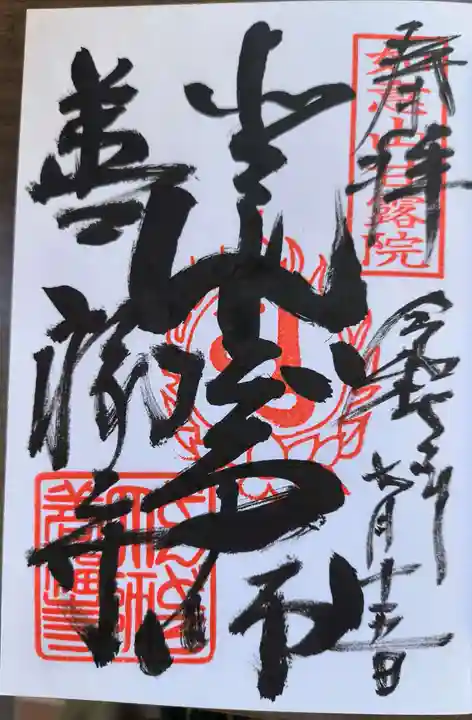

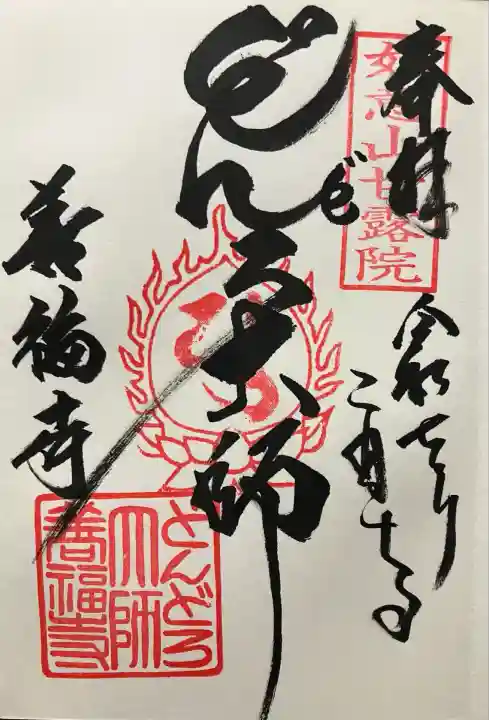

🚶ろちよこ🚶♀️

2025年05月20日(火)239投稿

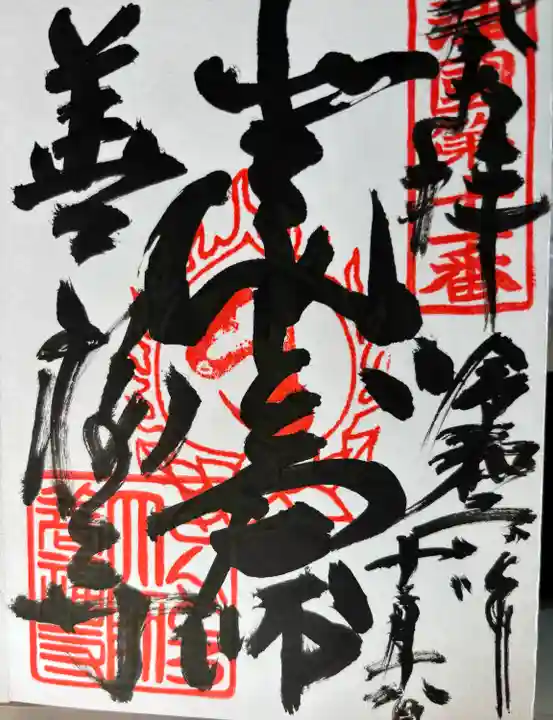

TK4

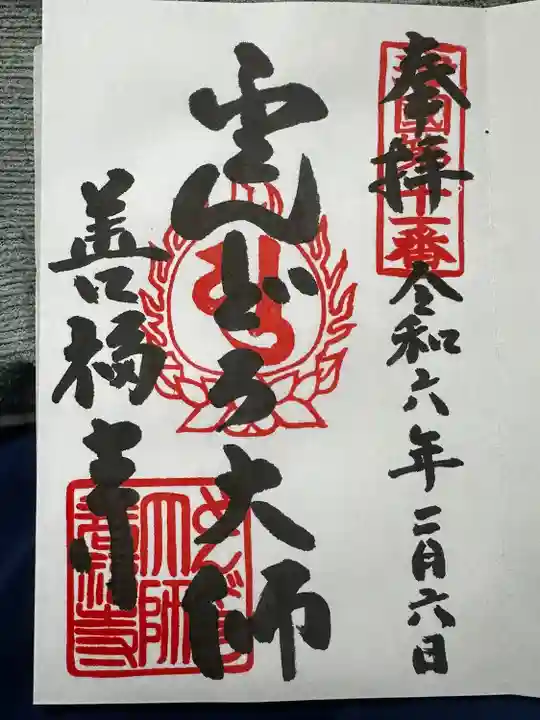

2024年02月09日(金)544投稿

えべっさん

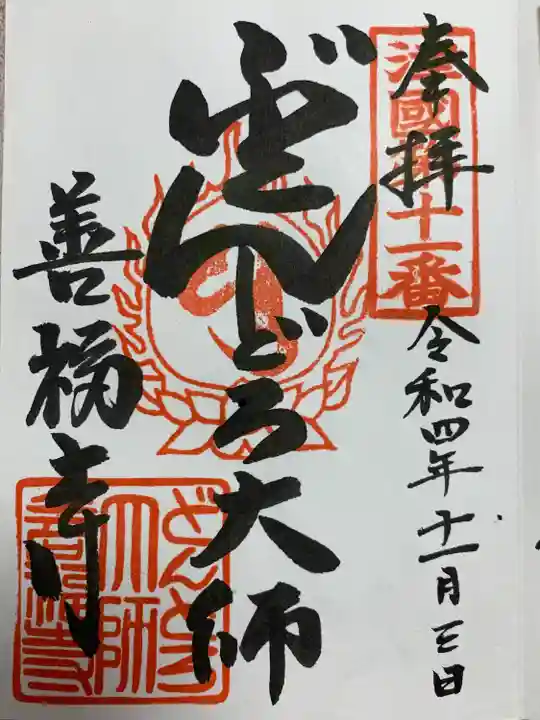

2023年02月08日(水)1743投稿

大阪府のおすすめ3選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ