あべもんじゅいん|華厳宗|安倍山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方安倍文殊院 のお参りの記録一覧(3ページ目)

安倍文殊院は奈良県桜井市にある華厳宗の寺院です。

本尊は文殊菩薩で、大化の改新の時に左大臣として登用された安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)が大化元年(645年)に開基したとされています。

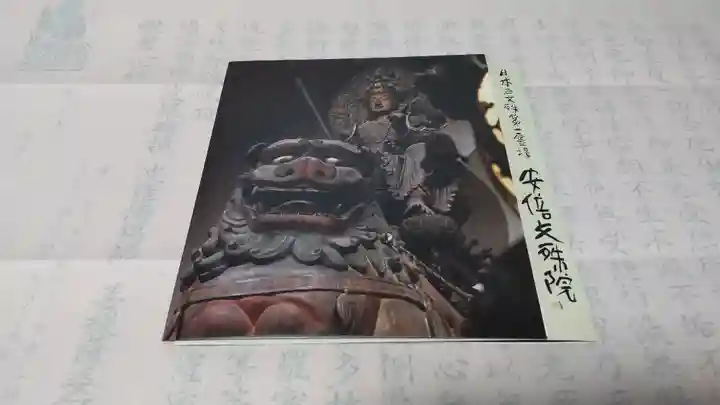

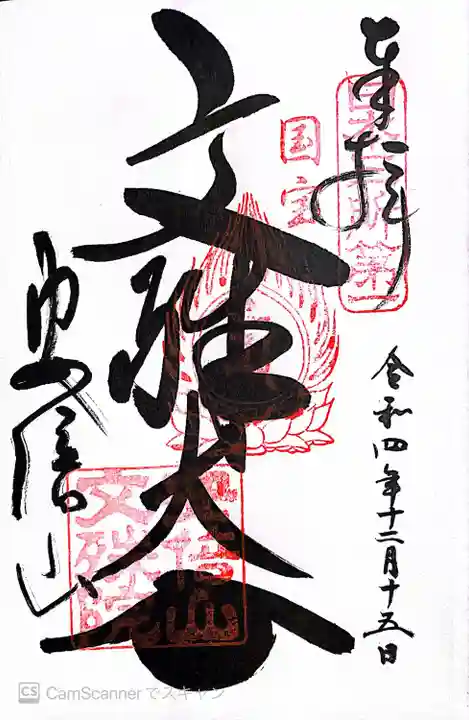

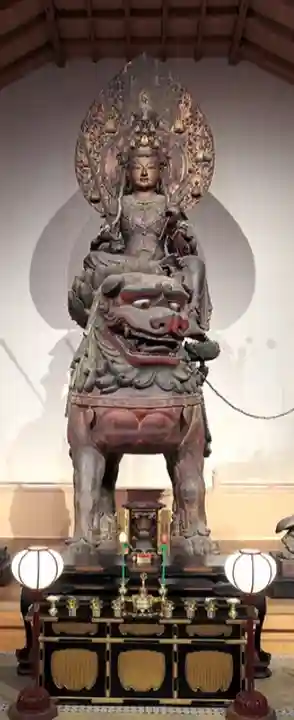

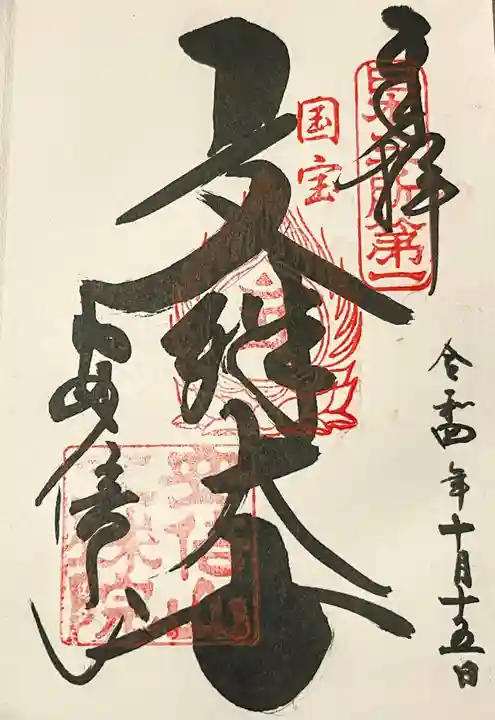

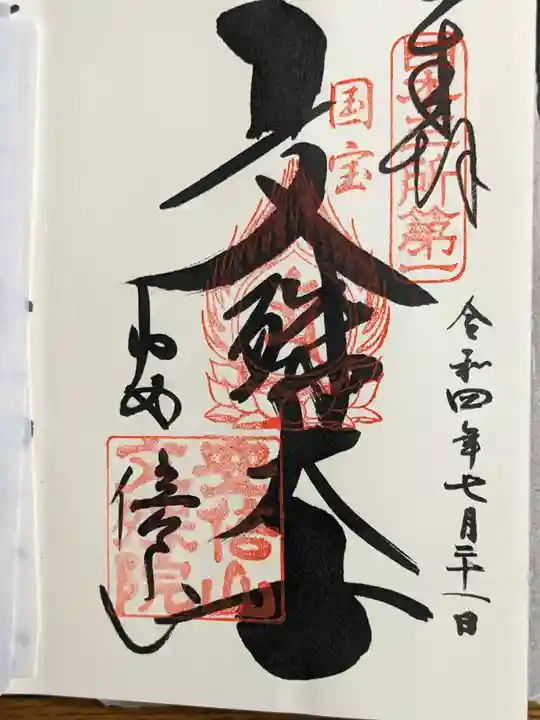

本堂には快慶作の木造騎獅文殊菩薩と脇侍像が安置されていて、これらは国宝に指定されています。

納経印をいただけるお寺を探していて安倍文殊院のホームページにたどり着きました。

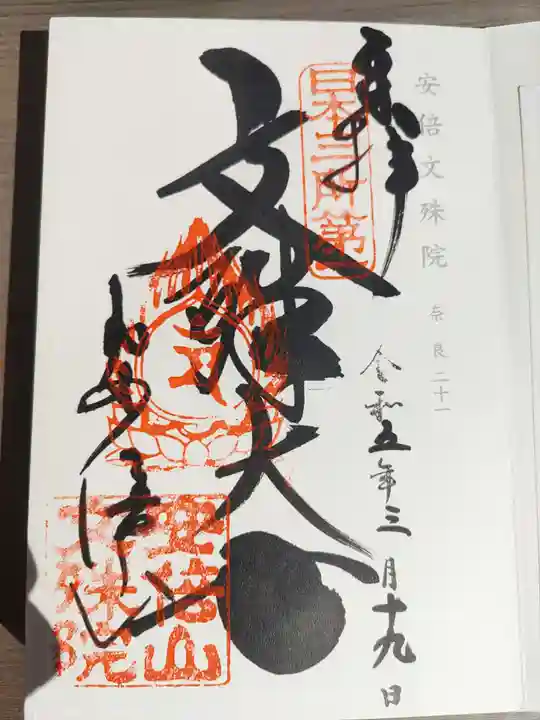

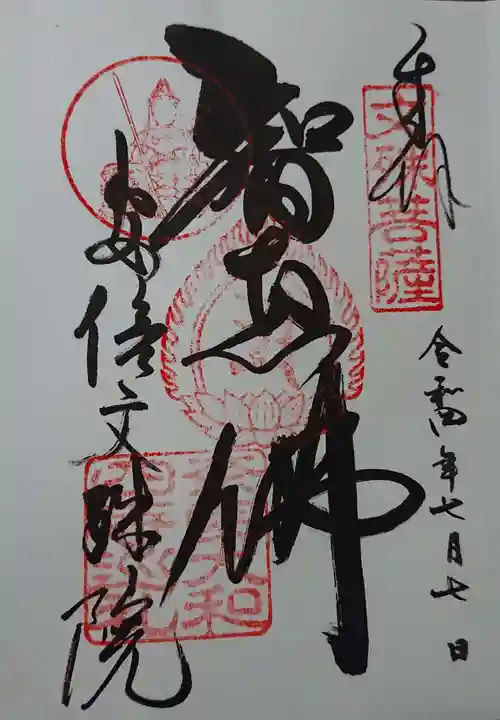

こちらは郵送で御朱印をお願いすると、般若心経の写経用紙2枚とともに御朱印が送られてきます。

それからお写経をして納めるという形です。

そこで御朱印を申し込んだところ、すぐに送られてきました。

大変ありがたいことです。

今週末からお写経をして、納経したいと思っています。

大和七福八宝めぐりで訪れた☸️

毎年知り合いが ここの干支の花壇の写真を年賀状でいただき 一度来てみたいと思っていた😃

夕方で薄暗かったけど 返って幻想的でステキ💗

金閣浮御堂は文殊池に映る姿が最高🤩

展望台に登り そこから花の広場を見下ろすと 毎年年賀状でいただいてた映像が‼️ここやったんやぁ〜😆

見所がたくさんあり 金閣浮御堂の「七まいり」もしてみたいので またゆっくり訪れたい⭐️

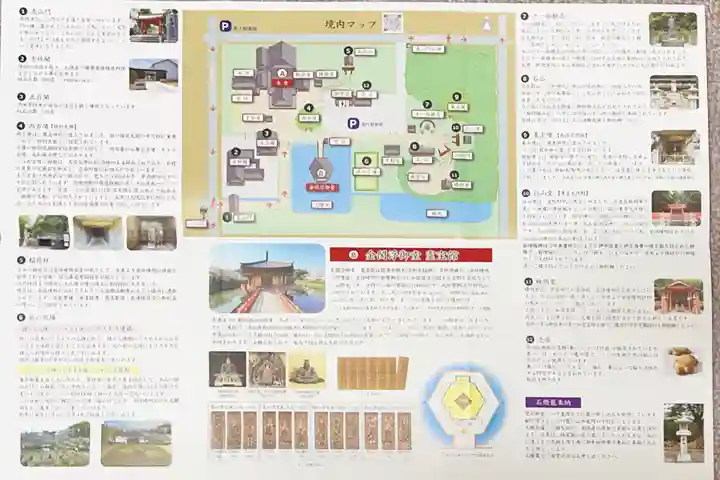

表山門

門の横に置かれている石は下馬という文字が彫られており、どんな身分の方でもこの門よりは馬を下りて参拝するようにという意味🐴

表山門から参道 幻想的✨

本堂

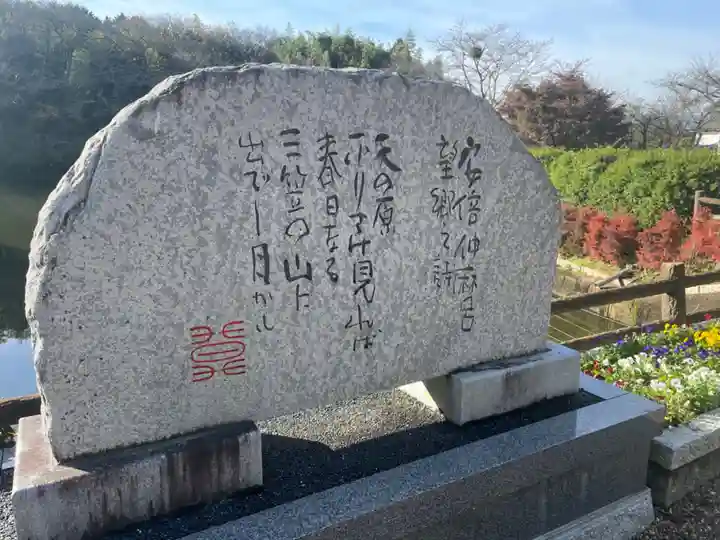

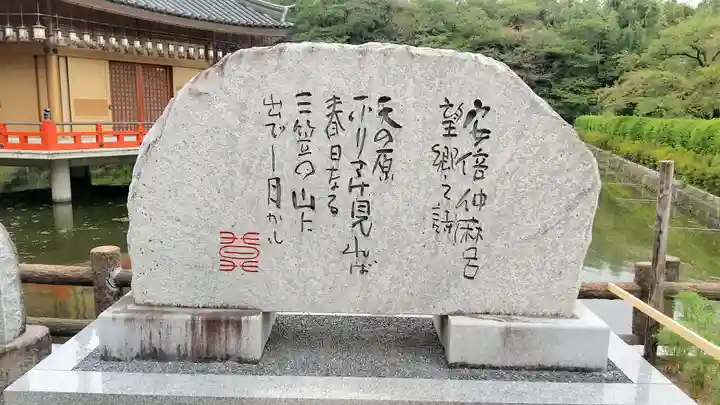

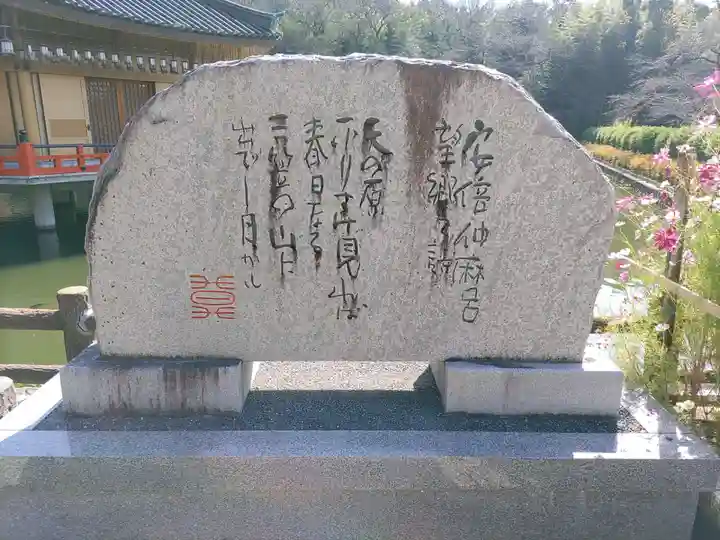

阿倍仲麻呂 望郷の詩

文殊池に浮かぶ金閣浮御堂⭐️

花の広場💐

11月中旬~4月末頃までは、パンジー8000株を使った干支を描くジャンボ花絵🌺

今年はウサギ🐰🐰

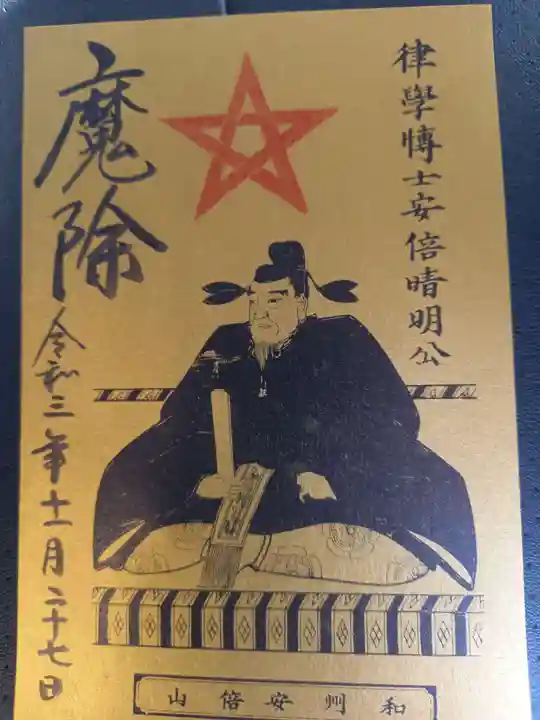

晴明堂⭐️

平安時代の陰陽師・安倍晴明をお祀りしている⭐️

当山は安倍一族の寺として古来より安倍晴明信仰の聖地の一つとして数えられている⭐️

正面にある「如意宝珠」は、いかなる願望も意のままに成就し、また悪を払い、災難を防ぐ功徳があると信じられている⚫️手で如意宝珠を撫で、魔除け方位災難除けを御祈願できる✨

もちろん撫でました👋

白山堂

東古墳

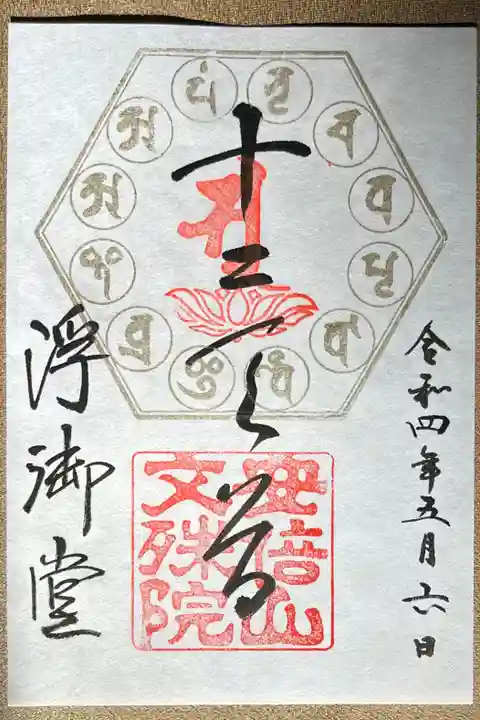

十一面観世音🙏

石仏🪨

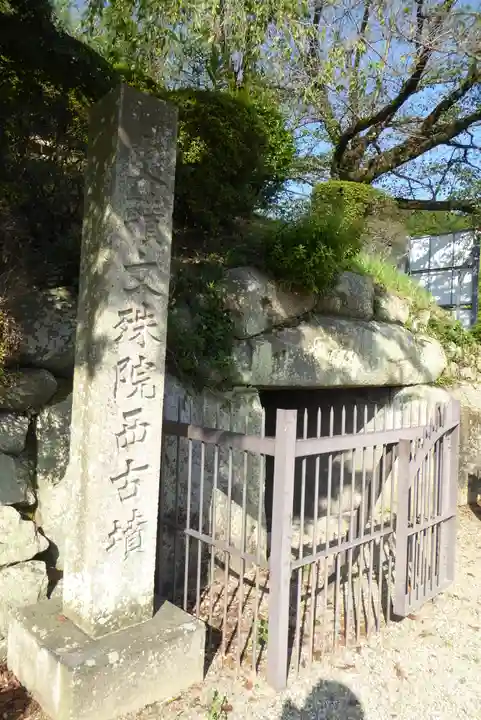

西古墳

中に入れました☺️

夜の本堂✨

ここでご朱印をいただきました😊

奈良県桜井市にある日本三文殊第一霊場・安倍文殊院に参詣。

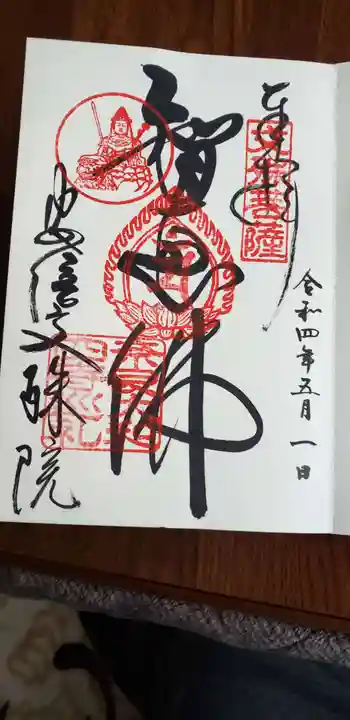

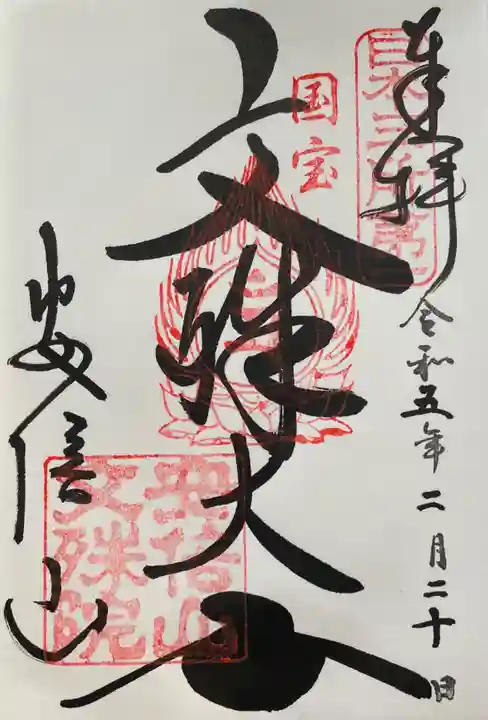

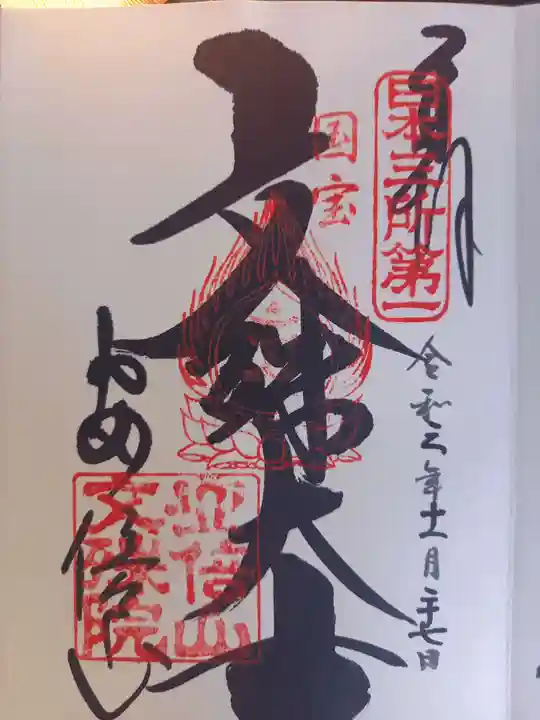

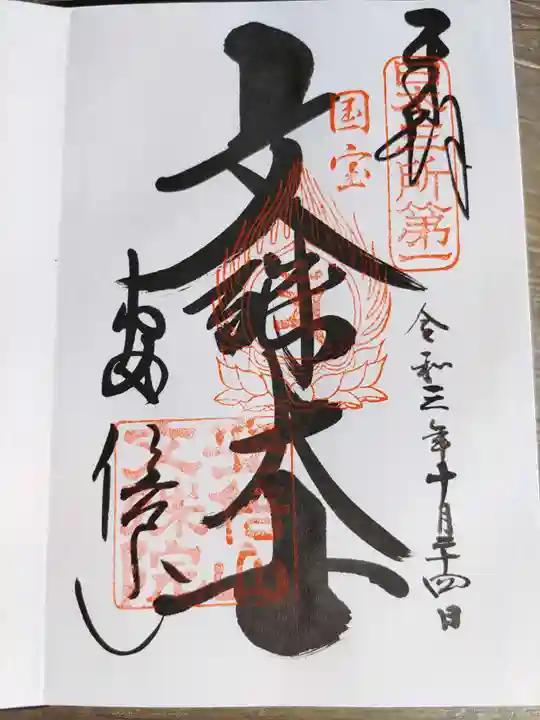

本堂には快慶作の文殊師利菩薩像(御本尊)や善財童子像など五体の渡海文殊群像(五体とも国宝)が見られる。金閣浮御堂霊宝館があり「七まいり」

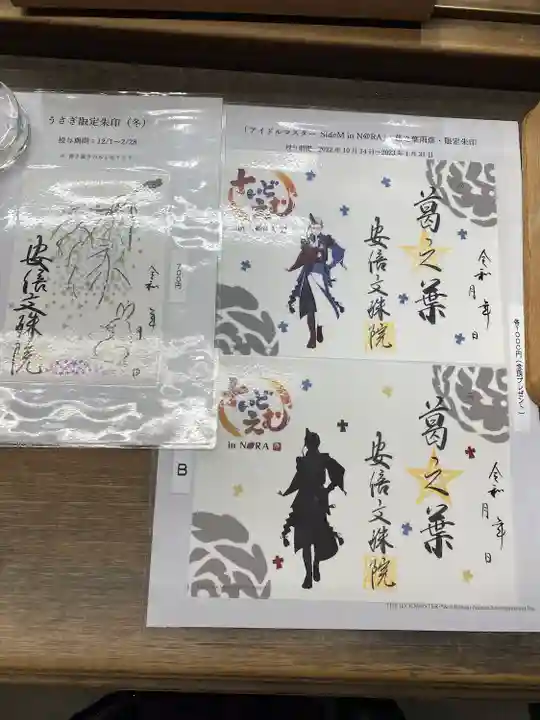

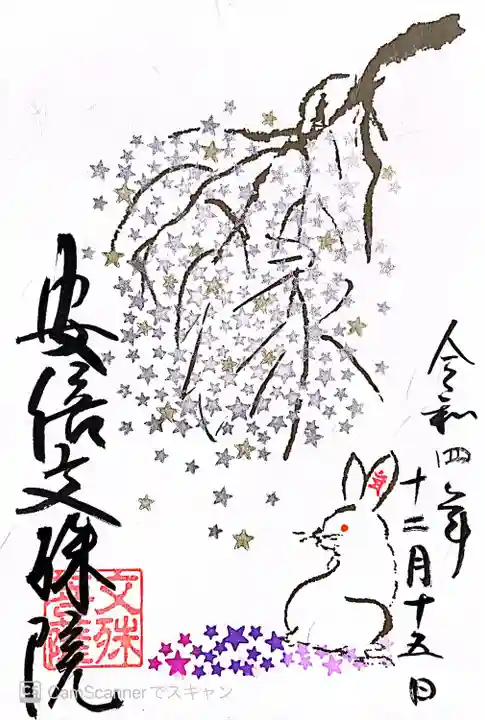

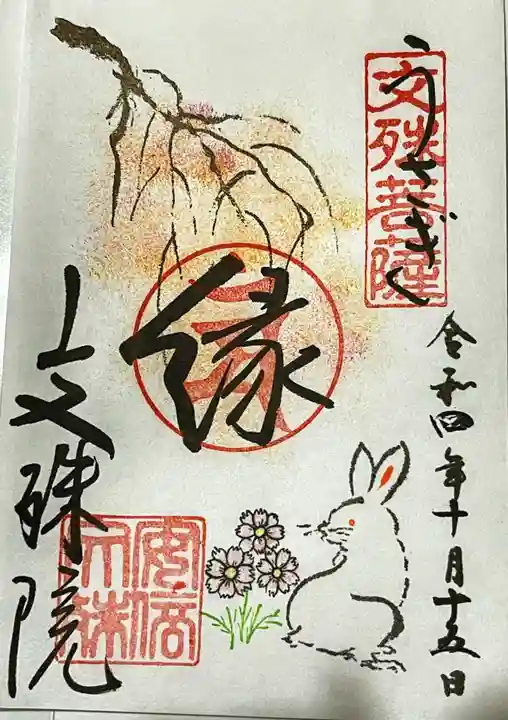

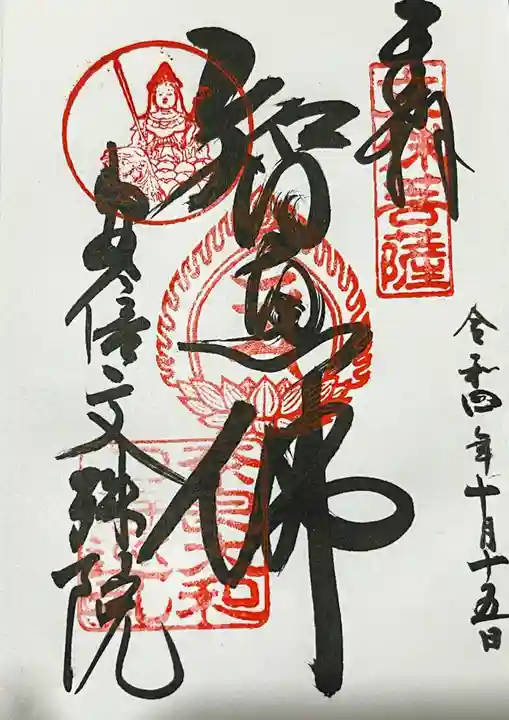

が出来る。展望台は安倍晴明がここから天文観測をしたという場所で、その前には、来年の干支うさぎのジャンボ花絵が見える。また安倍仲麻呂望郷のしだれ桜🌸もある。御朱印は直接書込みでいただきましたが、🐇うさぎ限定特別御朱印は書置きのものをいただきました。

安倍文殊院〜御本尊・文殊師利菩薩像の絵馬

安倍文殊院〜本堂

安倍文殊院〜金閣浮御堂

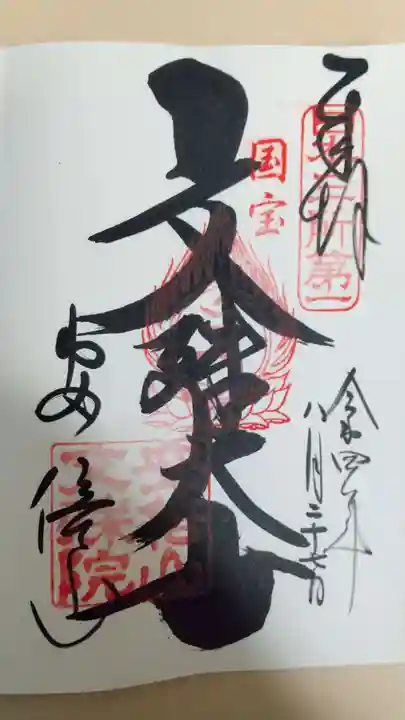

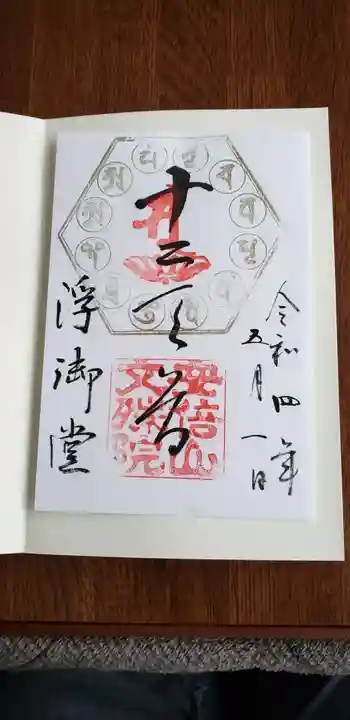

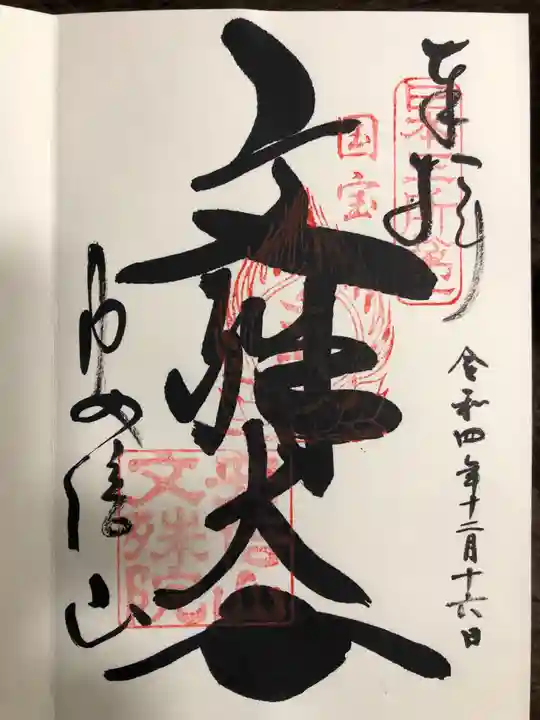

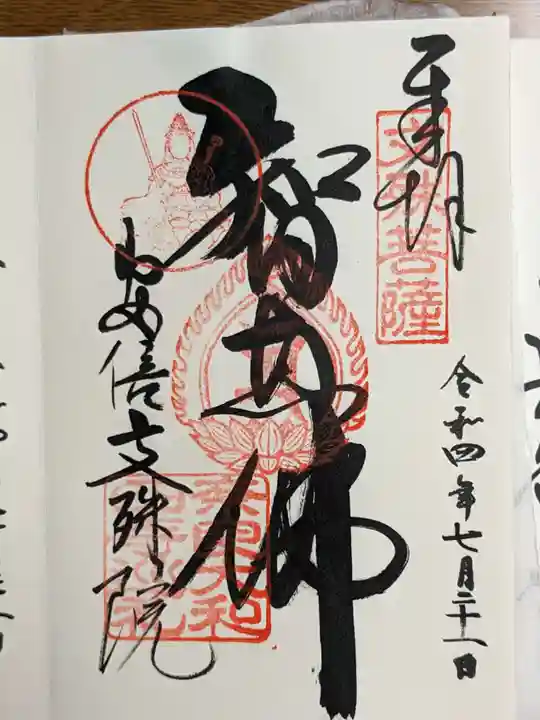

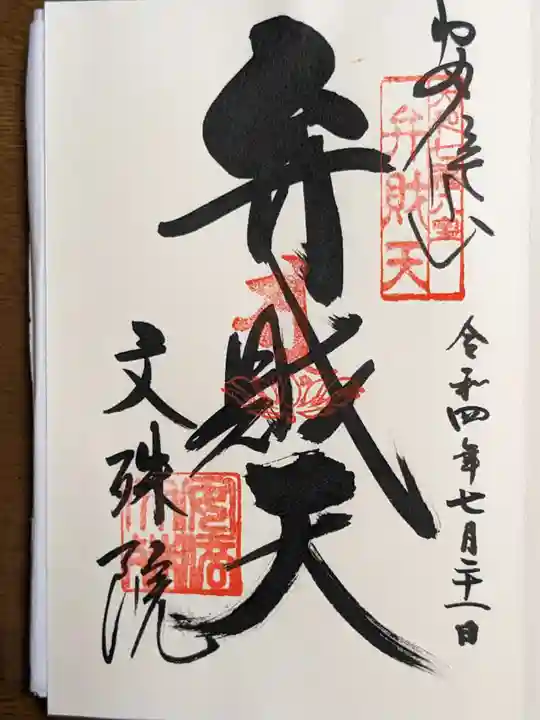

安倍文殊院御朱印

安倍文殊院〜特別御朱印・うさぎ限定御朱印 中央のしだれ桜の枝の中に「縁」の文字

安倍文殊院〜安倍晴明天文観測の地から見た来年卯年🐇のジャンボ花絵

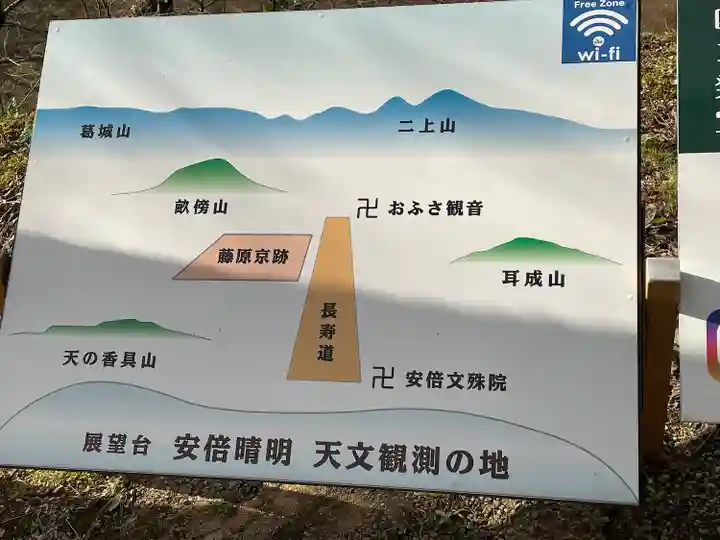

安倍晴明天文観測の地から見える風景

安倍文殊院〜安倍仲麻呂望郷しだれ桜からの本堂

安倍文殊院〜金閣浮御堂霊宝館入口

安倍文殊院〜表山門

安倍文殊院〜本坊

安倍文殊院〜西古墳

安倍文殊院〜合格門

安倍文殊院〜白山堂

安倍文殊院〜晴明堂

安倍文殊院〜十一面観音像

京都、奈良ツアー2日目。

ツアーだったので、早朝本堂貸切参拝しました。

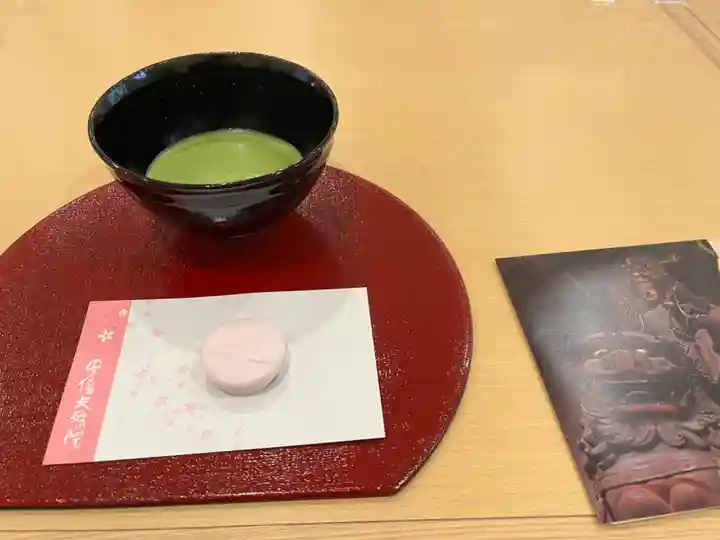

到着してすぐに吉祥閣へ案内され、ご住職の説明を聞きながら抹茶とお茶菓子のおもてなしを受けました。

両方美味しく頂きました。

その後、本堂で渡海文珠群像(騎獅文珠菩薩像など)を見ました。

スケールが凄い!

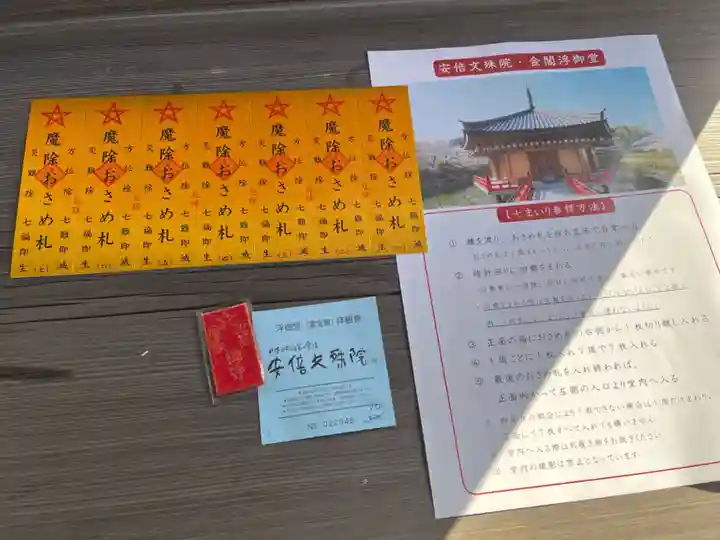

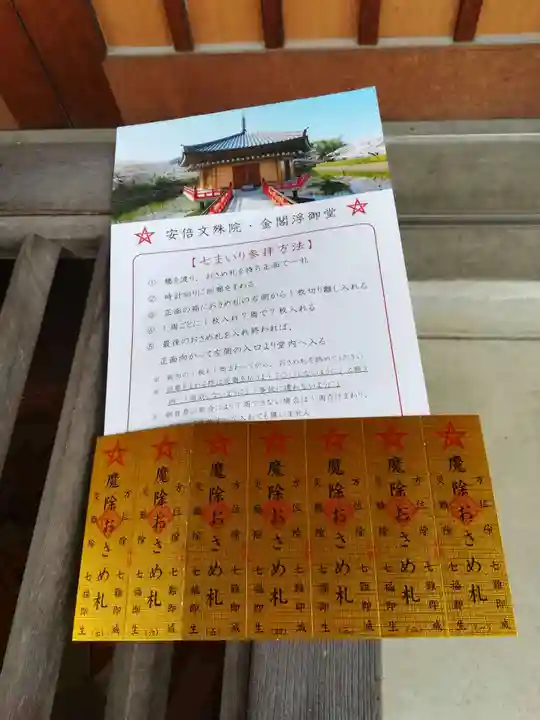

自由参拝時間には金閣浮御堂で七まいりを行い、(ツアーの中で七まいりをしたのは私だけでした)浮御堂の中も参拝することができました。

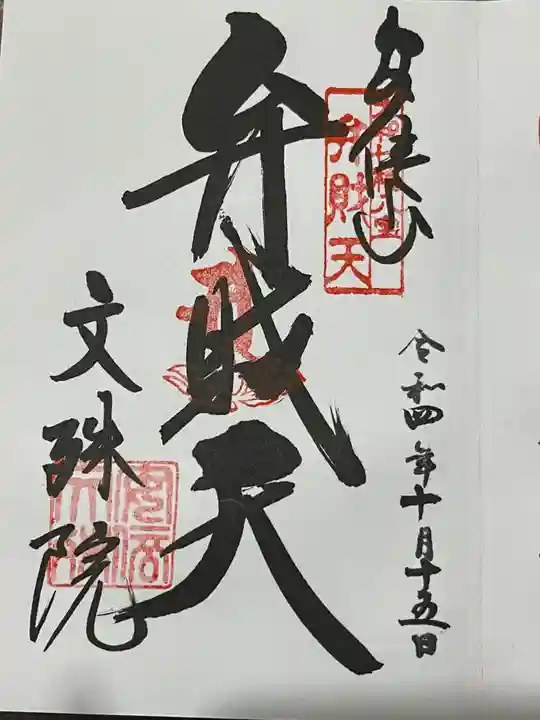

五芒星の描かれた御朱印帳を購入し、文珠菩薩と弁財天(浮御堂)の御朱印を頂きました。

後で御朱印帳と弁財天の御朱印アップロードします。

七まいりなどアクティビティ的にも面白かったです。

表山門

受付 授与所

吉祥閣

吉祥閣の中から撮影

中庭 五芒星

抹茶とお茶菓子のおもてなし

境内マップ

本坊

阿倍仲麻呂 歌碑

百人一首です

安倍晋三 元総理大臣

寄進の石灯篭

稲荷社

稲荷社

不動堂

金閣浮御堂

十一面観音像

十一面観音像

合格門

東古墳

弘法大師像

白山堂

2023年の干支

パンジー

展望台 碑

晴明堂

西古墳

西古墳内

七まいりの札とお守り

本堂

御朱印帳

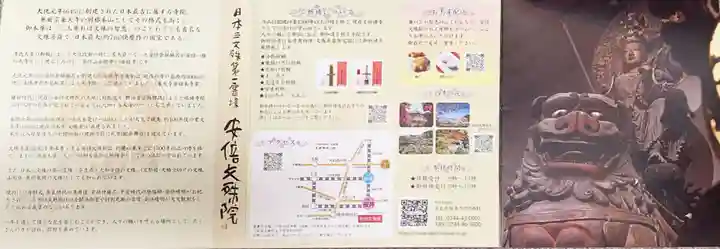

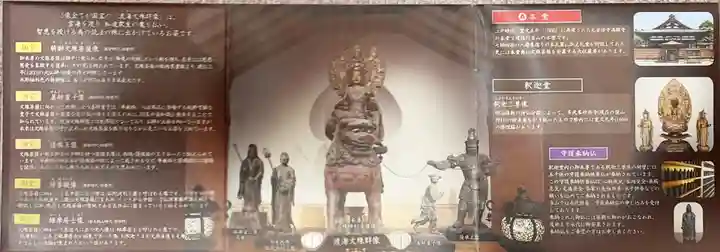

パンフレット

パンフレット

パンフレット

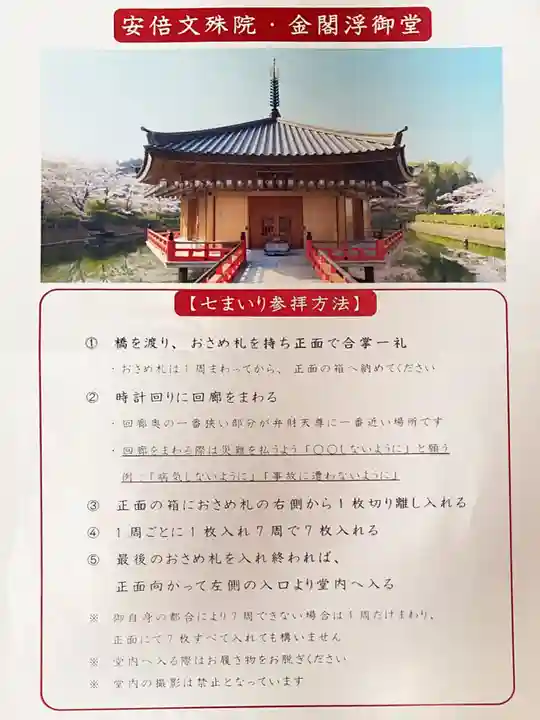

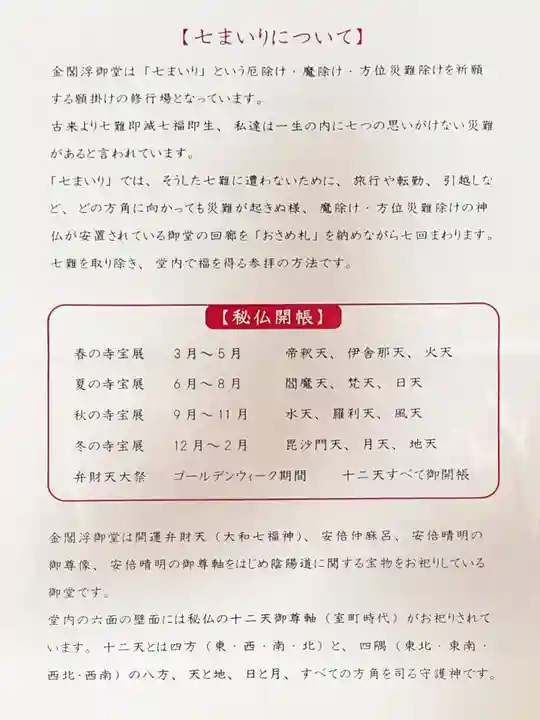

金閣浮御堂のパンフレット(表)

金閣浮御堂のパンフレット(裏)

団体料金になったのでしょうか。

500円でした。

金閣浮御堂の拝観券

阿部一族の氏寺を前身とする阿部寺。

奈良・平安時代には栄えたが平安末期に興福寺の要塞となったため、多武峰妙楽寺(現・談山神社)の僧兵に焼き討ちされ全焼。

結局この阿部寺再建されず、すでに営まれていた別所寺院(現・阿部文珠院)に統合された。

鎌倉時代に今の地に移転し隆盛を取り戻すが、室町時代には、戦国大名松永弾正に攻められ一山ほとんど炎上。

江戸初期の1665年、現在の本堂が再建、阿部寺万願寺と称す。

明治の神仏分離で寺領は没収されたが、快慶作・渡海文殊菩薩(国宝)を守り抜くため阿部文珠院と改める。

本堂内の釈迦三尊像は、廃仏毀釈時に多武峰妙楽寺の本尊を引き取ったもの。

焼き討ちのお詫び❔。

阿倍仲麻呂の「天の原ふりさけ見れば春日なる、三笠の山に出でし月かも」の名歌。

天文暦学者・陰陽氏として名高い阿部晴明。

本堂

前に舞台、本尊渡海文殊菩薩像

金閣浮御堂

昭和60年完成、掛かる橋は開運招福橋、七まいりをされてみては。

周囲の池は戦時下に造られた文珠池、1941年地域の水資源確保の為に造成。

献燈

第九十代内閣総理大臣 阿部晋三

金毘羅大権現

江戸時代に勧請

十一面観音

ご分身奉納仏

閼伽井古墳

東古墳、洞内より湧き出す水を使うと書道が上手くなるとの言い伝え。

白山堂

神仏分離時に鎮守神だった白山神社を堂として、1923年現在地に移転存続。

白山大権現、恋愛成就・良縁成就

修行大師像とお砂ふみ

後ろは西国・四国札所本尊仏群

保田興重郎景仰碑

ウォーナー塔

ウォーナー博士・東洋芸術史家、第二次世界大戦時に奈良と京都を空爆リストから外させることに尽力。

展望台

関西のニュースによく取り上げられる展望、拝観時はコスモス迷路でしたが、現在は来年の干支であるうさぎに変わっています。

「安倍晴明天文観測の地」碑あり。星を観測して吉凶を占った場所と伝えられます。

晴明堂

平成16年、安倍晴明千回忌を迎えにあたり、二百年振りに再建。

晴明堂の如意宝珠

いかなる願望も意のままに成就し、また悪を祓い災難を防ぐ功徳があると信じられています。

不動堂

きよめの橋

文珠池と鏡池の間に架かる橋ですが、チョットね。

西古墳 特別史跡

当山を創建した阿部倉梯麻呂の墓と伝わる。

我が国の終末期古墳を代表する切石造りの古墳。

鐘楼

葛の葉稲荷

江戸時代までは、西古墳の頂上にあったようで。

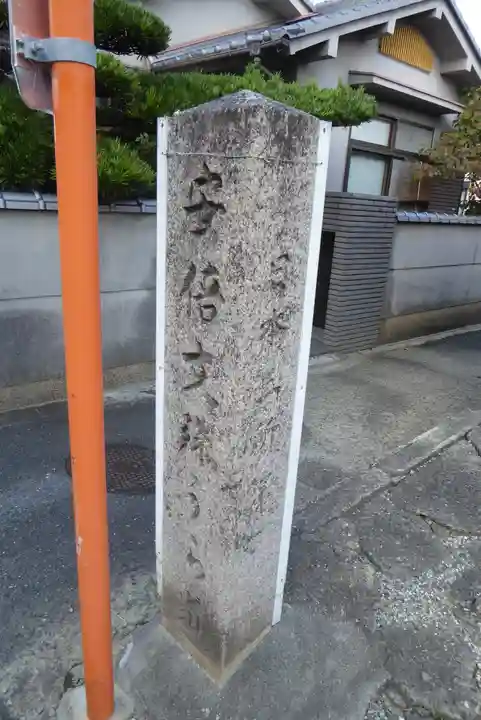

伊勢神宮への大道標

長寿道

山門

道標 「阿部文珠うら道」

一般通行は不可のようで

阿部寺跡(阿部史跡公園)

土壇なども見受けられますが草っぱら、中に入ってみましたが、「マムシ注意」の看板。

早々に退散、史跡公園ほんとに❔。

先週長岳寺へ行った時にたどり着けなかった安倍文殊院へ、一週間後に行ってきました。

先週と同じく大和十三仏の御朱印が目的です。

今回はウォーキング無し(車で)でお寺の参拝のみです。

御朱印

表山門

本堂

金閣浮御堂

阿倍仲麻呂の望郷の詩碑

西古墳は内部に入ることができます。

晴明堂

名物の亀パン

明日香の旅、続いて安倍文殊院へ。明日香は狭い範囲に素晴らしい神社仏閣が目白押し。ため息出ます。ここも駐車場入り口が分りにくいですが、境内駐車場に無事到着。一旦、表山門へ戻って出発。ここはなんといっても文殊菩薩を中心とする渡海文殊群像が必見。せっかくなので、子供たちの知恵向上を祈って絵馬奉納。

御朱印頂戴しました。

限定浮御堂御朱印も拝受。

表山門へ一旦戻って参拝開始。

本殿への参道。右手に浮御堂(写ってません)。

本殿と手前に手水舎。

龍の手水舎。

浮御堂。今回は外観のみに留めました。次回は七回回りたい。

白山堂。縁の神さん。

清明堂前の景色

白山堂から少し登った奥にある清明堂。

ゴールデンウィーク限定の御朱印と直書の御朱印いただきました😁

本堂で住職さんがとても親切、丁寧に説明してくれました。

ゴールデンウィーク限定の御朱印いただきました。

直書の御朱印いただきました。

(過去参拝)

安倍文殊院に参拝しました。

三人寄れば文殊の知恵でお馴染み、文殊菩薩を御本尊とされているので、奈良県民には合格祈願のお寺として昔から親しまれています。

大化の改新で活躍した、左大臣・安倍倉梯麻呂が大化元年(645)に安倍一族の氏寺として建立した日本最古に属する寺院。華厳宗東大寺の別格本山としてその格式も高く、御本尊の文殊菩薩は日本最大(約7m)・快慶作の国宝である。

また、日本三文殊の第一霊場「奈良県・大和安倍の文殊」(京都府・天橋立切戸の文殊、山形県・奥州亀岡の文殊)としても知られています。

コメント、随時更新します。

国宝 渡海文殊群像(本堂内撮影不可の為仏像は全て資料引用)

文殊菩薩が脇侍と共に、知恵を授ける説法の旅に出かける様子を表しているそうです。

5つの像は全て国宝にされています。

御本尊 国宝 騎獅文殊菩薩像(鎌倉時代・快慶作)

御本尊の文殊菩薩は獅子に乗られ、右手は「降魔の利剣(ごうまのりけん)」という剣を持ち、左手には慈悲・慈愛を象徴する蓮華(ハスの花)を持たれています。文殊菩薩の胎内墨書銘より、建仁三年(1203)の大仏師・快慶の作と判明しています。

木彫極彩色の騎獅像は、高さが約7mあり日本最大です。(HPより)

獅子は人間にとっては怪物であるが、文殊菩薩が乗ることによっておとなしく、いい子になる。文殊菩薩の知恵力で怪物を抑え込んでいる。

文殊菩薩を中央に、向かって左に維摩居士(最勝老人)と須菩提像(仏陀波利三蔵)全て国宝

須菩提はお釈迦さまのお弟子、十大弟子の一人。バラモンの僧であった仏陀波利三蔵は文殊菩薩に言われインドから中国へ『仏頂尊勝陀羅尼経』を翻訳し広め、現在も文殊菩薩の聖地である五台山に留まっていると伝えられています。

文殊菩薩に向かって左後ろに立つ老人像は維摩居士(ゆいまこじ)と呼ばれる像です。「維摩経」によると維摩居士が病気であった際、お釈迦さまが文殊菩薩を見舞いに送り、すばらしい法論が生まれたという話があります。

維摩居士はお釈迦さまの時代の在家信者。

一緒に集団生活をして修行するのではなく、今でいう、自宅で通信教育を受けるような感じで学び修行された。通信教育の生徒であるが、ものすごく賢く、優れた人であったそうです。

向かって右に獅子の手綱を持つ優填王像と先導役の善財童子像(鎌倉時代・快慶作)

文殊菩薩が乗る獅子の手綱を持つ優填王像(うでんのう)は西域・優填国の王であったと伝えられています。華厳経の新訳本が優填国の僧によって成されるなど、華厳経と優填国には密接な関係にあることから執り入れられたものと思われています。

善財童子は裕福な家の子供として生まれた。ある時仏教に目覚め、文殊菩薩に仏の悟りを得るための教えを問うと、文殊菩薩に53人の指導者に出会い德を積みなさい、そうすれば最後に普賢菩薩に会えるから、と教え導かれ、53人を訪ね歩いたとか。

お顔が正面を向いていますが、本来は文殊菩薩に呼び止められ文殊菩薩を振り返りながら見ているお姿をされています。

本堂

たくさんの絵馬が。皆さんの願いが叶いますように。

金閣浮御堂(HPより)

金閣浮御堂・霊宝館は開運弁財天(大和七福神)、安倍仲麻呂、安倍晴明の御尊像、安倍晴明の御尊軸をはじめ陰陽道に関する宝物をお祀りしている御堂です。

堂内の六面の壁面には秘仏の十二天御尊軸(室町時代)がお祀りされています。

十二天とは四方(東・西・南・北)と、四隅(東北・東南・西北・西南)の八方、天と地、日と月、すべての方角を司る守護神です。

古来より七難即滅七福即生、私達は一生の内に七つの思いがけない災難があると言われています。

この御堂は「七まいり」という魔除け・方位災難除けを祈願する願掛けの修行場となっています。

「七まいり」では、そうした七難に遭わないために、旅行や転勤、引越しなど、どの方角に向かっても災難が起きぬ様、魔除け・方位災難除けの神仏が安置されている御堂の回廊を「おさめ札」を納めながら七回まわります。七難を取り除き、堂内で福を得る参拝の方法です。

(堂内写真は全て資料引用)

中央に弁財天像/大和七福神本尊

(室町時代) 右側に阿倍仲麻呂公像(室町時代)

左側に安倍晴明公像(室町時代)が安置されています。

大和七福八宝霊場の弁財天です。この弁財天のお姿を八臂弁天(はっぴべんてん)と言い、八本の腕を持ち、十五人の童子を儒者として従える、真言密教に伝わるお姿をしています。

安倍仲麻呂

安倍仲麻呂は当山で生まれたと伝わる奈良時代の日本人の官僚です。遣唐使として中国に渡り、科挙に合格し玄宗に仕えました。現在の安倍寺跡の横に仲麻呂屋敷があったと伝えられており、室町時代から祀られてきた安倍仲麻呂の坐像は、現在は金閣浮御堂内に安置されています。

陰陽師 安倍晴明

安倍晴明は当山で生まれ天文観測をしたと伝わる陰陽師です。陰陽道の祖としても知られており、当山は安倍一族の寺として安倍晴明信仰の聖地の一つに数えられております。安倍晴明像は晴明社の主神として古来より祀られており、現在は金閣浮御堂内に安置されています。

写真左側に安倍仲麻呂の石碑望郷之詩

百人一首

「天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出でし月かも」

秀才揃いの安倍一族の中でも、最も優秀だったとされます。

唐、中国大陸に渡っていた時、唐の玄宗皇帝に大変気に入られ、日本に帰りたいと思う安倍仲麻呂は、玄宗皇帝に安倍仲麻呂の知恵が必要とされ、唐に留まるよう引き留められた。その際に、故郷を思い切ない気持ちを読んだ詩と言われている。

ちなみに、玄宗皇帝の妻は楊貴妃だとか😳

文殊院西古墳 特別史跡

日本には全国で約16万基ある古墳のうち、特別史跡となると9基しかないそうです。

とても貴重な古墳ですね。

願掛け不動

古墳の中には、空海が彫ったのでは無いかと言われている、願掛け不動像があります。

石室の石の配置、精巧な造りが素晴らしい。

安倍文殊院を建立した安倍倉梯麻呂のお墓かも知れないと言われています。

そう考えると、安倍倉梯麻呂という人は、頭脳明晰で、計算に長けた人であったのかも。

手水舎

⛩

⛩⛩

⛩⛩⛩

(HPより)白山堂は、室町時代に建立されました。流造屋根柿葺(こけらぶき)で美しい曲線の唐破風をもった社殿で、国の重要文化財にも指定されています。御祭神は全国の白山神社に祀られる白山比咩神(しらやまひめのかみ)と同一神である菊理媛神(くくりひめのかみ)で、当山の鎮守です。白山信仰と陰陽道は古くより深く結びついた為、安倍晴明ゆかりの当山に白山神社の末社が勧請されました。菊理媛神は『日本書紀』によると伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)の縁を取り持たれた神様で、菊理媛の「くくり」は「括る」にもつながり、古来より縁結びの神様としても信仰されています。「縁」は巡り合わせでもあることから、人と人を結ぶ良縁成就も御祈願下さい。とのこと。

(HPより)

晴明堂は、平安時代の陰陽師・安倍晴明をお祀りしています。当山は安倍一族の寺として古来より安倍晴明信仰の聖地の一つとして数えられています。平成十六年(2004)、安倍晴明千回忌を迎えるにあたり二百年振りに晴明堂が再建されました。正面にある「如意宝珠」は、いかなる願望も意のままに成就し、また悪を払い、災難を防ぐ功徳があると信じられている玉です。参拝の方は御自身の手で如意宝珠を撫で、魔除け方位災難除けを御祈願下さい。

東古墳

安倍一族の氏寺、ということで献燈されたのでしょうか?

11月中旬~4月末頃までは、パンジー8000株を使った干支を描くジャンボ花絵

2022年の干支寅🐯の花絵でした。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

1

0