ひろせたいしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方廣瀬大社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 若宇加能売命(わかうかのめのみこと) | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 崇神天皇九年 | |

| 創始者 | 崇神天皇 | |

| ご由緒 | 崇神天皇9年(前89年)廣瀬の河合の里長に御信託があり、沼地が一夜で陸地に変化し、橘が数多く生えた。このことが天皇に伝わり、この地に社殿を建て祀られるようになる。 |

歴史の写真一覧

歴史

風神の龍田大社で、水神の廣瀬大社を教えていただき、参拝しました

御朱印頂きました

歴史

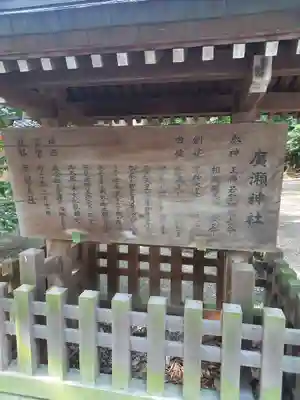

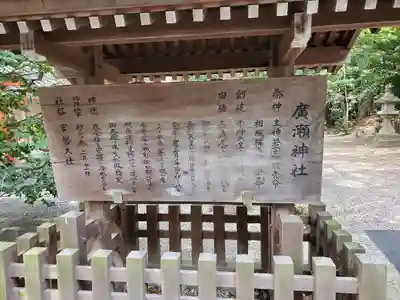

由緒

歴史

神仏霊場巡拝✨

歴史

廣瀬神社の由緒書きです

歴史

入口から少し本社まで距離はあるのですが、木が生い茂っているために癒しになります。

入口からら少し…

歴史

二十二社参りにて参拝させていただいております。

歴史

二十二社参りにて参拝させていただいております。

歴史

神仏霊場奈良十八番。

ここに来てから初めて参拝者が一人も居なかったです。お陰でゆっくりと参拝出来…

歴史

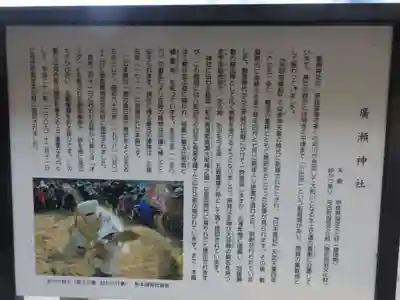

ご由緒書。

今日が一年に一回のお祭りの日だったのですね。

歴史

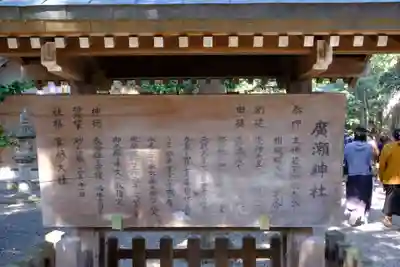

案内板

歴史

神仏霊場の御朱印を頂きにレンタサイクルでやって来ました。

他のかたと出来るだけ被らないように投稿…

歴史

神仏霊場の御朱印を頂きにレンタサイクルでやって来ました。

他のかたと出来るだけ被らないように投稿…

歴史

5月5日に大阪に私用が有り、前泊するついでに奈良から大阪までの行きがてら前々から気になっていた寺社…

歴史

5月5日に大阪に私用が有り、前泊するついでに奈良から大阪までの行きがてら前々から気になっていた寺社…

歴史

こちらは水神様です。この地は奈良盆地へ流れる川のほとんどが合流する場所です。

歴史

こちらは水神様です。この地は奈良盆地へ流れる川のほとんどが合流する場所です。

歴史

こちらは水神様です。この地は奈良盆地へ流れる川のほとんどが合流する場所です。

歴史

こちらは水神様です。この地は奈良盆地へ流れる川のほとんどが合流する場所です。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ