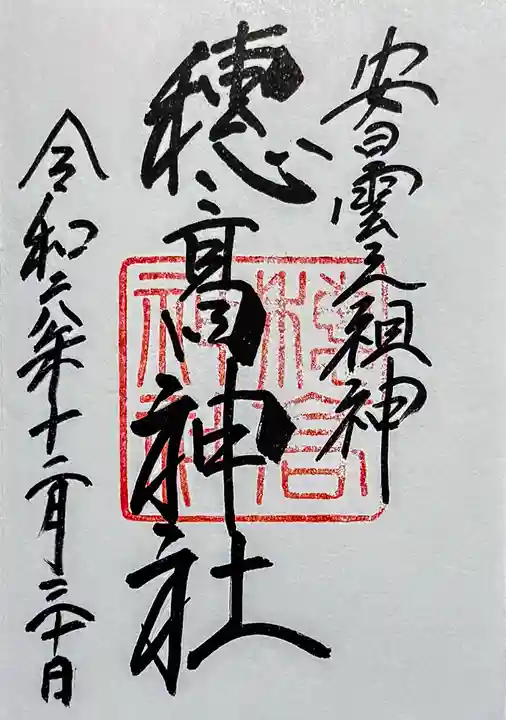

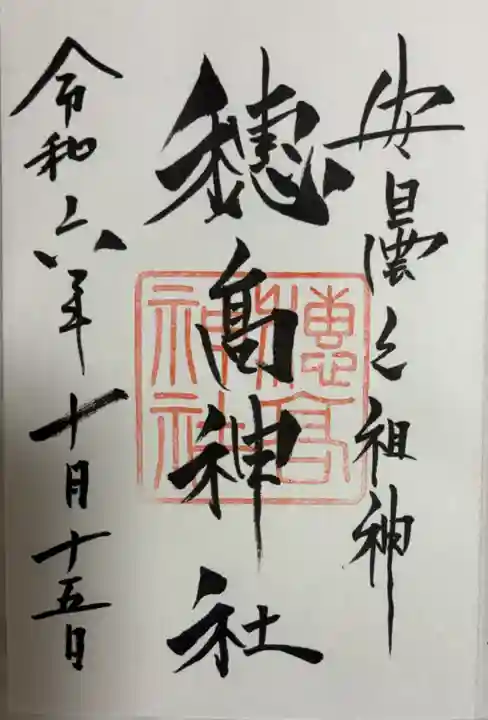

ほたかじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方穂高神社本宮のお参りの記録一覧

絞り込み

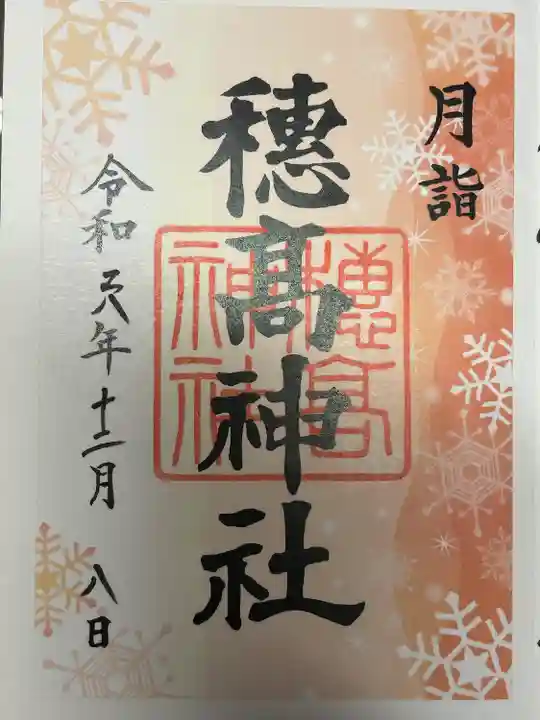

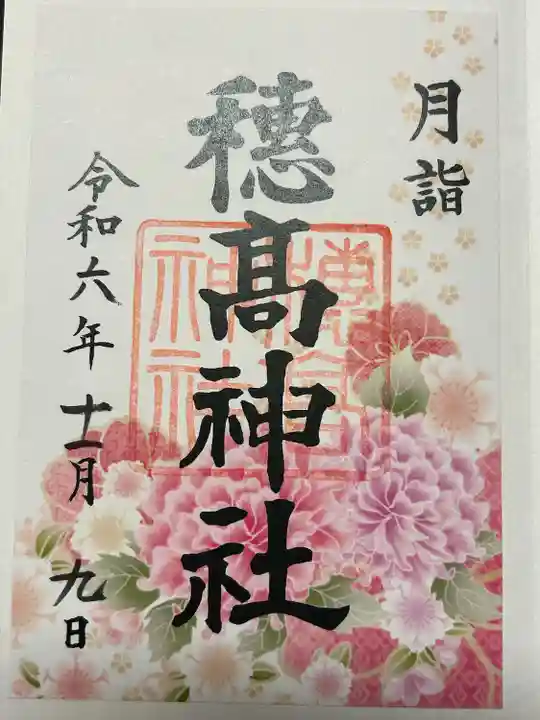

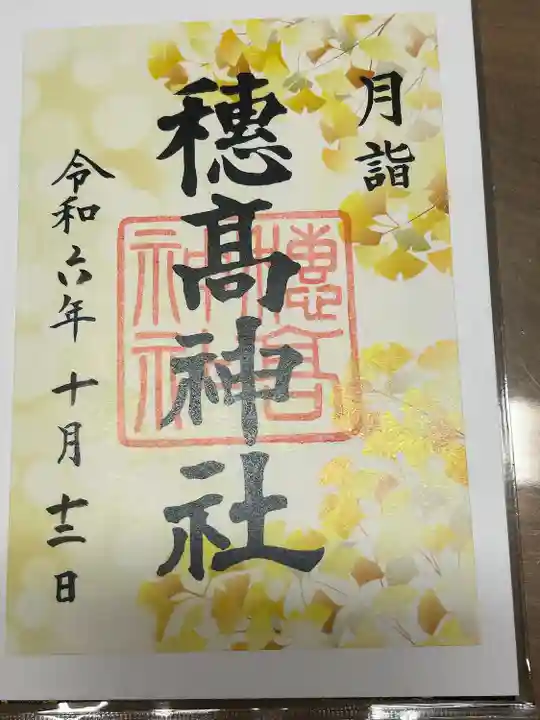

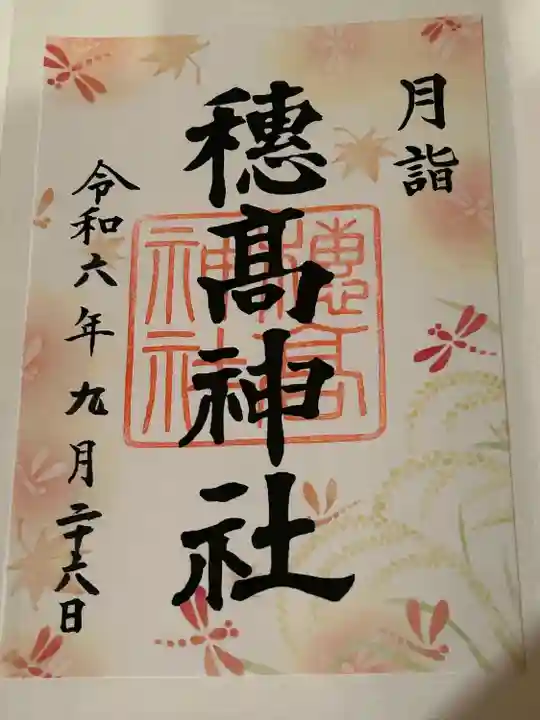

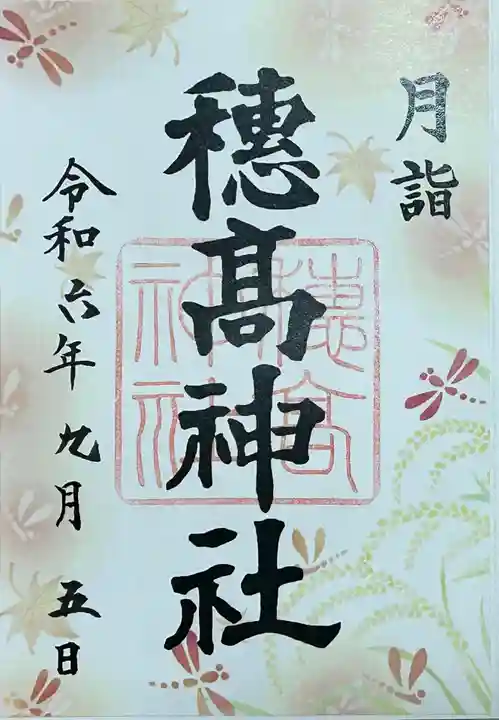

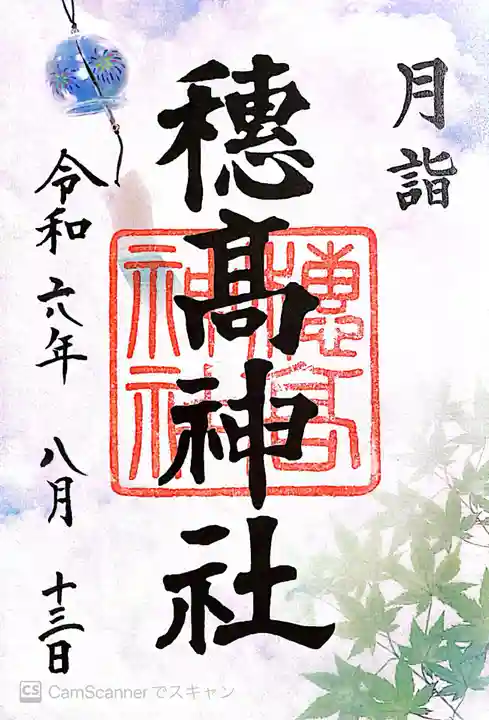

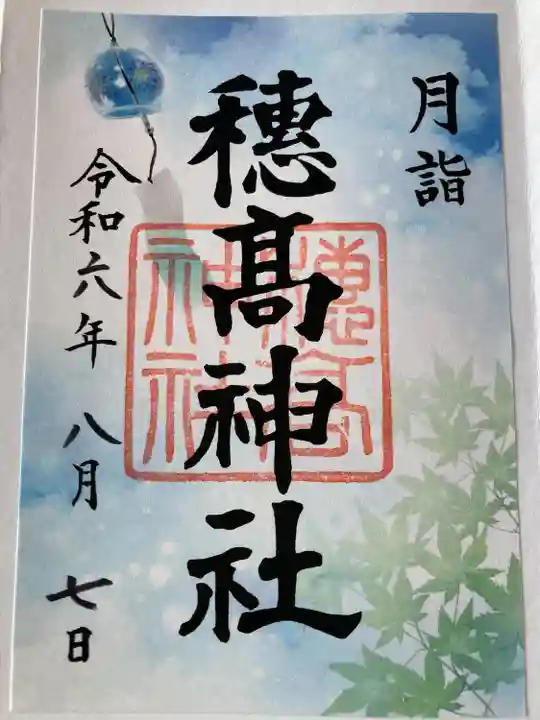

11月の月詣に行って来ました。

11月の御朱印は菊で、丁度菊祭が開催されていました。

綺麗な菊が神楽殿周りと境内を彩っていました。社叢も黄色く色付いて紅葉が深まってきました。

また、七五三詣りの方々が何組かおられました。

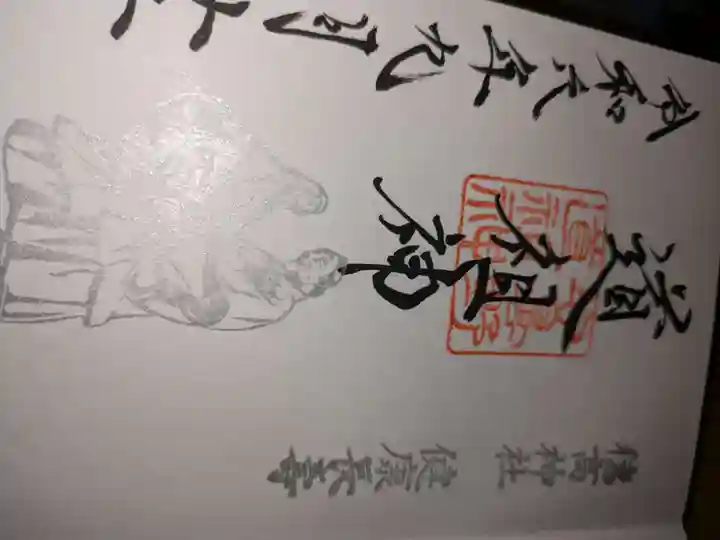

神橋の欄干の片側が龍もう片側が霊獣「息」と思われる。

(八幡社日吉社合殿(横沢神社)の舞台の龍のような霊獣「息」と特徴がよく似ているので)

以下八幡社日吉社合殿(横沢神社)の舞台の「息」について

東照宮の陽明門には竜と並んで竜のような霊獣が彫られています。「息」と謂うそうですが、「イキ」と訓むのか「ソク」と訓むのか、なぜ「息」なのか?それすら不明の謎の霊獣です。竜と非常によく似ているので、東照宮でも長く竜だと思っていたそうですが、実は別の生物であることが近年判明しました。

竜との違いは、息には髭がなく、唇の先端に鼻孔があることだそうで、陽明門の彫刻を見ると確かにそんな違いが認められますが、頭部しか彫られていませんから、胴部はまったく詳細不明。原産地も雌雄の別も有る無し分らぬ、これこそ空想上の霊獣と謂えましょう。東照宮の息と、横沢舞台の竜モドキは、顔かたちは似ていません。ただ、息の特徴は唇の先端に鼻孔があることで、これは象の鼻と同じです。象の長い鼻は実は上唇で、その先端に鼻孔が伸びているのです。つまり、象は長い鼻ではなく長い上唇を持ち、その先に鼻孔を有する動物なのです。するとこの竜モドキは「息」なのかも知れません。(深志神社舞台保存会だよりより抜粋)

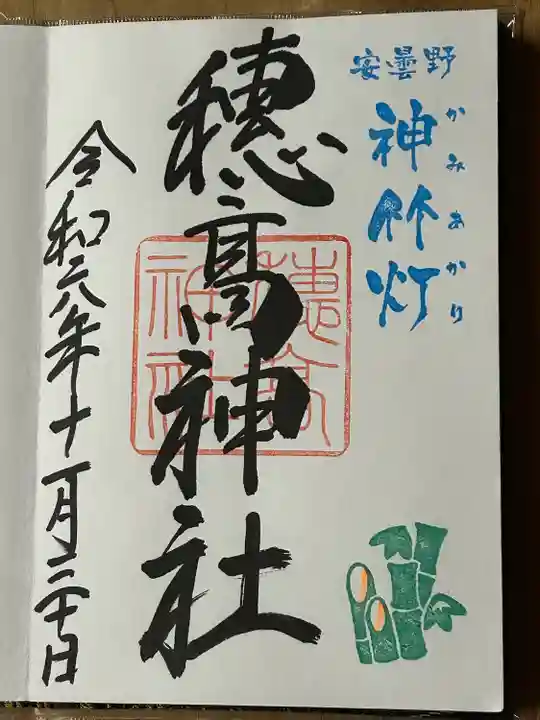

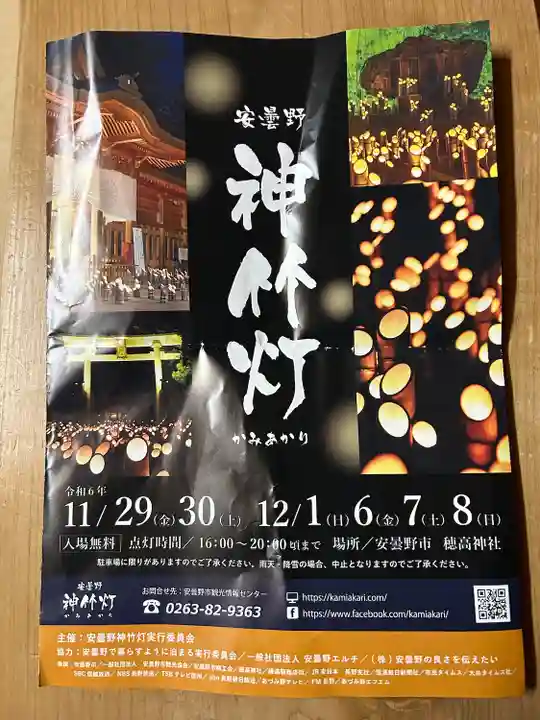

11月29日〜12月1日と12月6日〜8日の間に神竹灯が16時〜20時の間行われます。

もっと読む

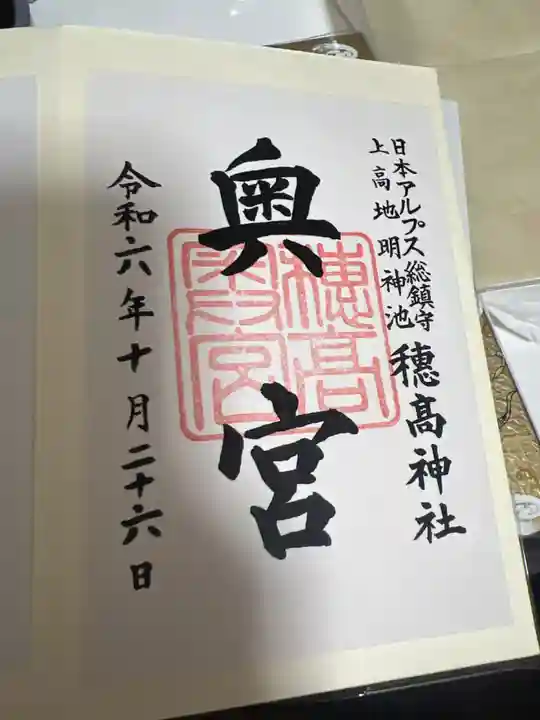

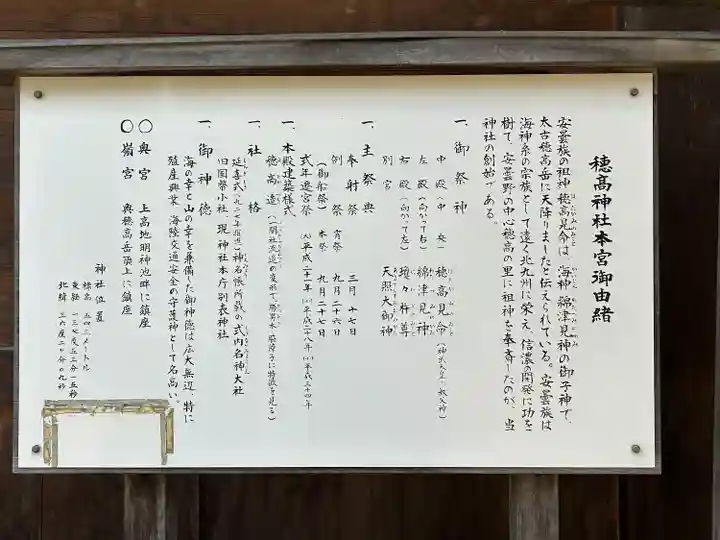

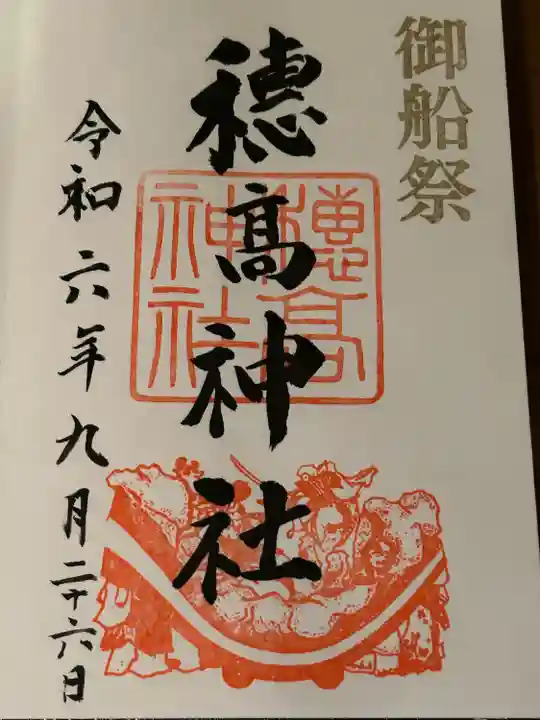

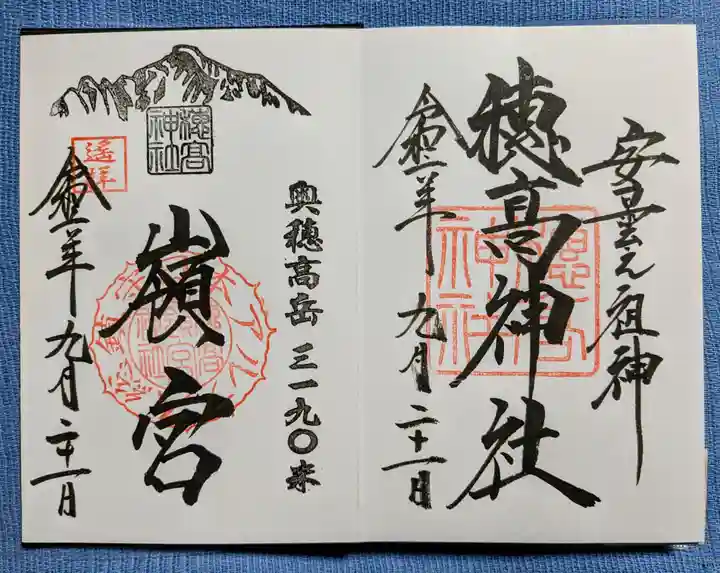

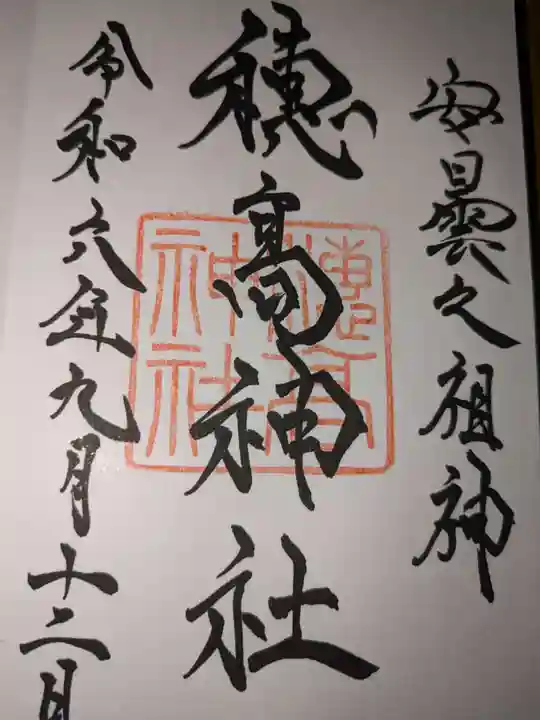

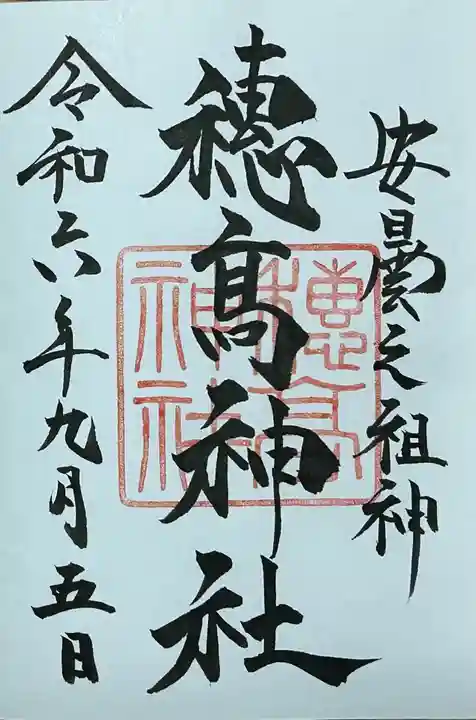

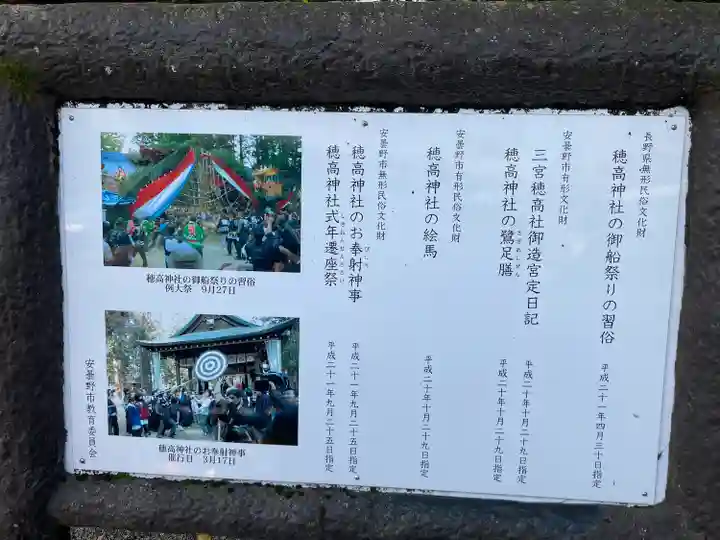

【穂高神社(ほたかじんじゃ)】

穂高神社は、長野県安曇野市穂高に鎮座します。927(延長5)年に選定された延喜式神名帳には名神大社に列せられ古くより信濃における大社として朝廷から崇敬されてきました。国幣小社。別表神社。

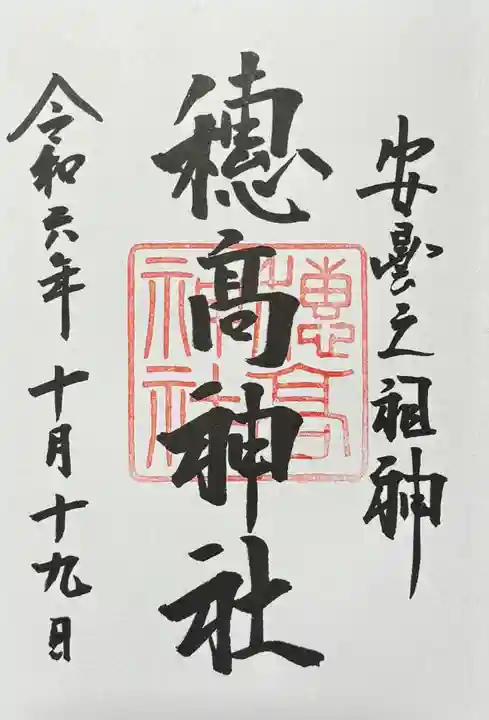

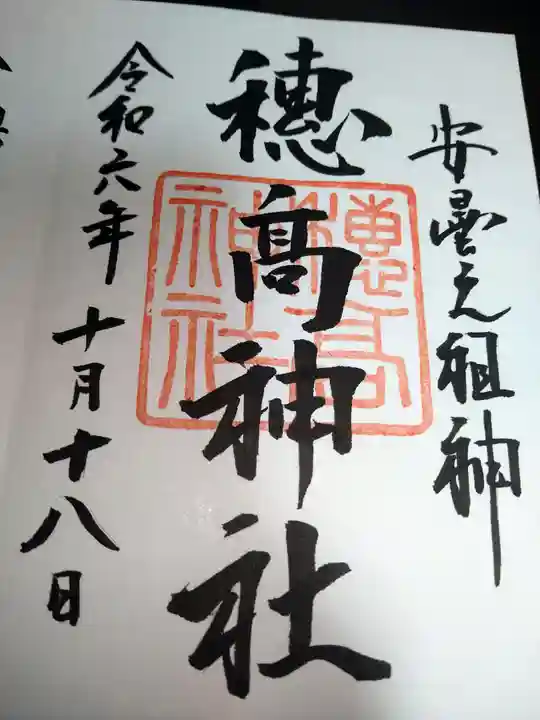

-祭神ー

①中殿:穂高見命(ほたかのみこと)…綿津見命の子。

②左殿:綿津見命(わたつみのみこと)…海神で、安曇氏の祖神。

③右殿:瓊瓊杵命(ににぎのみこと)…天照大御命の孫神。天孫。

④別宮:天照大御命(あまてらすおおみみこと)…伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)が生んだ神。

⑤若宮:安曇連比羅夫命(あづみのむらじひらふのみこと)…阿曇 比羅夫(あずみのひらふ)。

⑥相殿:信濃中将(しなのちゅうしょう)…御伽草子のものぐさ太郎。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ