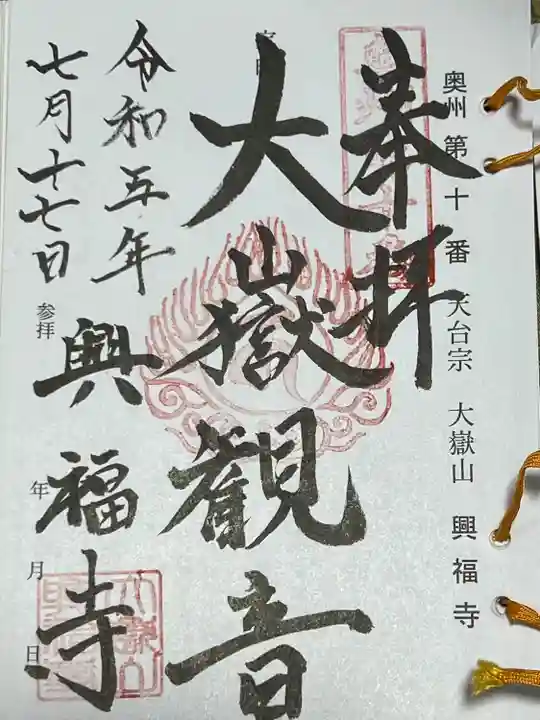

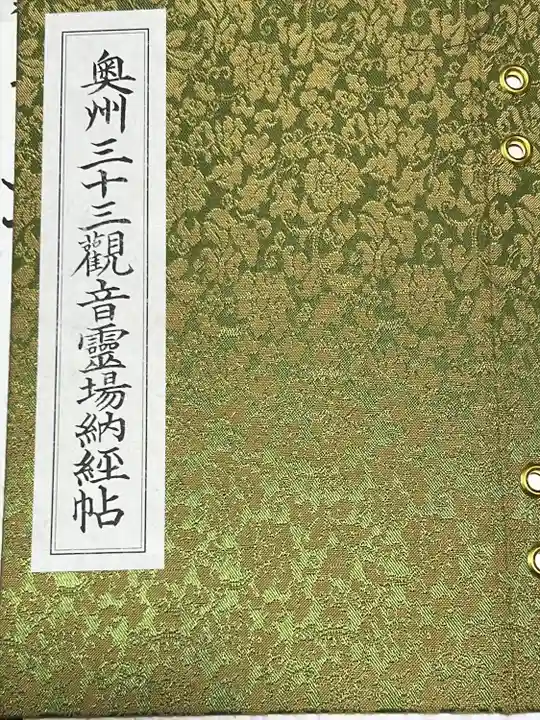

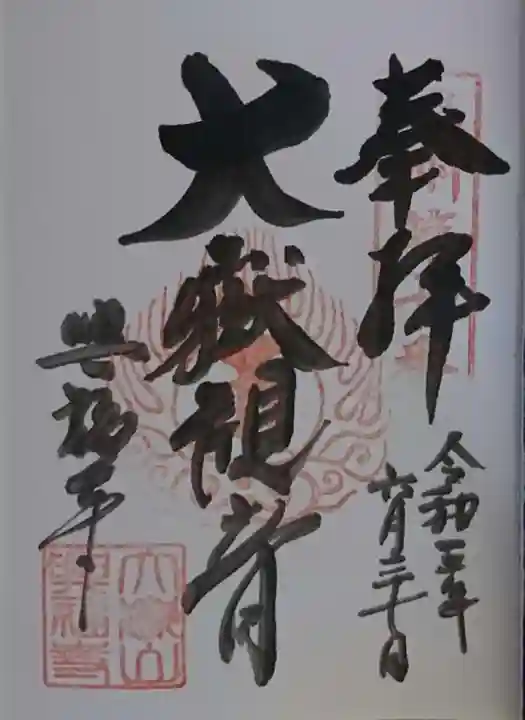

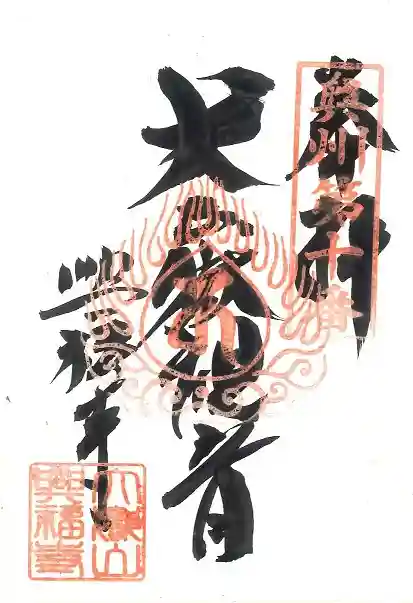

こうふくじ|天台宗|大嶽山(おおたけさん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方興福寺のお参りの記録一覧

絞り込み

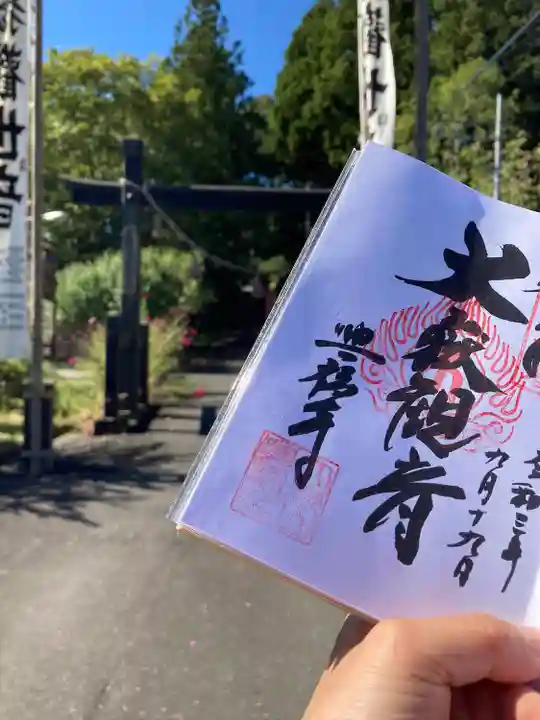

山号は大嶽山、寺号は興福寺、宗派は天台宗、ご本尊は十一面観世音菩薩で、奥州三十三観音霊場、第十番札所、興福寺は創建は不詳だが寺伝によると大同2年(807年)、坂上田村麻呂によって開創(創建開山以来修験の道場としてさかえた)京都清水寺延鎮の開基とされ、奥州七観音の1つにも数えられるが、戦国の兵火に焼かれて中絶した。元和12年(1626年)永盈が観音堂別当となり中興し、箟峯寺末となる。仙台藩統治時代は伊達綱宗の病気平癒の祈祷所に推載された。観音堂は宝永5年(1708年)5月8日焼失し、その後大破。明治15年(1882年)末改築再建が計画された。明治21年(1888年)4月再建され、竣工後持仏堂として現在に至る、地元の人からは「大嶽(おおだけ)の観音さん」と呼ばれ親しまれています。

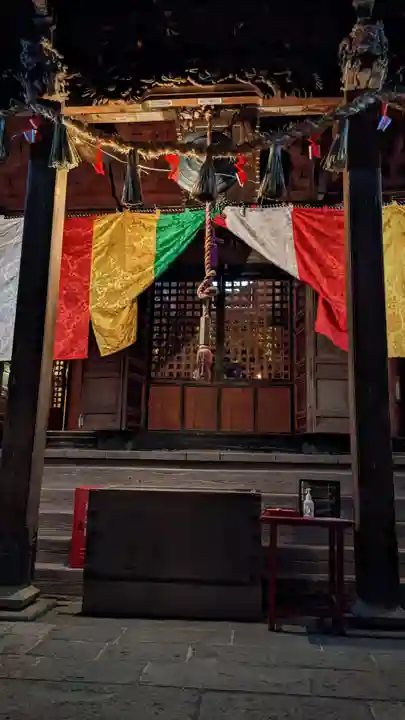

度重なる焼失で古い記録もなく由緒は不明ですが、一説では平安時代に一帯を支配していた豪族・大武丸(おおだけまる)を807年に征夷大将軍・坂上田村麻呂が討伐。その亡きがらを葬った塚の上に観音堂を建てたのが始まりと伝えられています。

観音堂の内陣には、伊達家の紋章である「竹に雀」が施され、奥には33年に一度だけ開帳される「本尊・秘仏十一面観音菩薩」が祀られています。観音堂外側の板壁には、中国の「二十四孝物語」の彫り物が色鮮やかに刻まれ、休日には多くの観光客が訪れます、観音堂の周囲には、薬師堂、白山堂、鐘楼、六角堂などがあり、それぞれ歴史を感じさせています。境内、六角堂手前寺務所にて御朱印等頂けます、四季の花、沢山の猫も居ます、歴史

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ