しょうぼうじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方正法寺のお参りの記録(2回目)

投稿日:2025年01月05日(日) 21時43分54秒

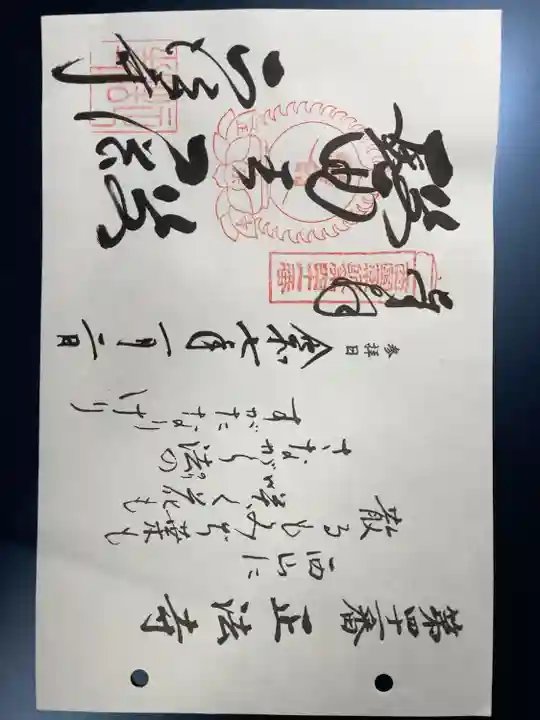

参拝:2025年1月吉日

京都市西京区にあるお寺です。

大原野神社から徒歩で3分ほどの所にあります。

この日は拝観料が無料でした。

本堂と宝生殿に上がらせていただきました。

本堂では ご本尊を間近で拝顔することができます。ありがたやありがたや。

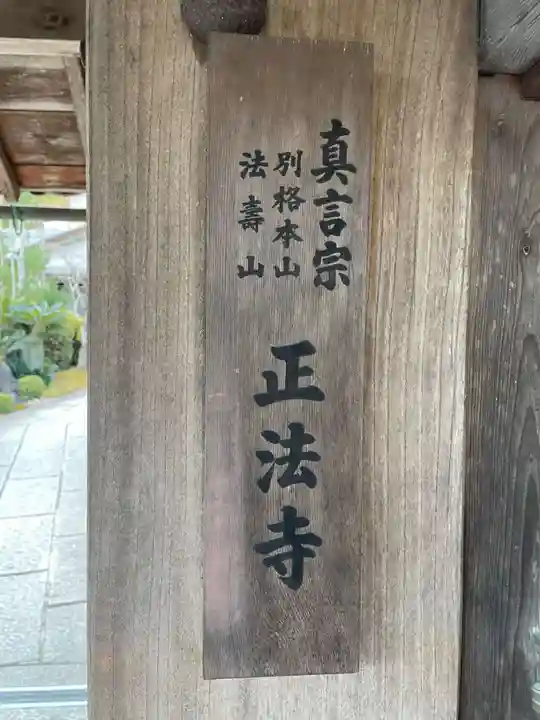

山号は法寿山(ほうじゅざん) 宗旨宗派は真言宗東寺派 寺格は別格本山 ご本尊は三面千手観音(重要文化財) 創建年は天平勝宝年間(749年 - 757年) 開山は智威大徳です。

西国薬師四十九霊場第41番札所でもあります。

通称「石の寺」とも呼ばれます。境内には全国各地から集められた合計約200トンにも及ぶという様々な巨岩が並べられているからです。

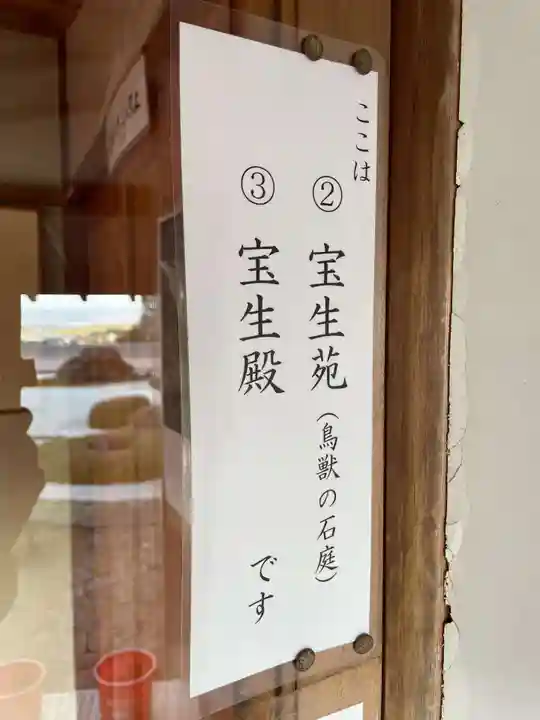

こちらは庭園「宝生苑」が素敵なお寺で HPでも美しさが分かりますが 桜の時期だと大勢の参拝者で混雑します。

手前が池泉鑑賞式庭園で奥が枯山水庭園となっています。

庭に置かれている庭石の形が15種類もの動物の形に似ているため 庭の別名を「鳥獣の石庭」とも言います。

ネット情報です。

当寺は 鑑真和上の高弟で唐から日本へ渡来した智威大徳が 天平勝宝年間(749年 - 757年)に隠棲した春日禅房に始まるとされる。

その後 延暦年間(782年 - 806年)に最澄が大原寺として寺院化させたと伝えられ 弘仁年間(810年 - 824年)に空海が入寺して本尊の三面千手観音を彫り上げたとされている。

応仁の乱の戦火によって焼失したが 元和元年(1615年)に恵雲と微円の両律師が正法寺と寺名を改めて復興し 大原野の出身で江戸幕府第5代将軍徳川綱吉の生母・桂昌院の帰依を得ると 以後徳川家代々の祈願所となった。

大原野神社から徒歩で3分ほどの所にあります。

この日は拝観料が無料でした。

本堂と宝生殿に上がらせていただきました。

本堂では ご本尊を間近で拝顔することができます。ありがたやありがたや。

山号は法寿山(ほうじゅざん) 宗旨宗派は真言宗東寺派 寺格は別格本山 ご本尊は三面千手観音(重要文化財) 創建年は天平勝宝年間(749年 - 757年) 開山は智威大徳です。

西国薬師四十九霊場第41番札所でもあります。

通称「石の寺」とも呼ばれます。境内には全国各地から集められた合計約200トンにも及ぶという様々な巨岩が並べられているからです。

こちらは庭園「宝生苑」が素敵なお寺で HPでも美しさが分かりますが 桜の時期だと大勢の参拝者で混雑します。

手前が池泉鑑賞式庭園で奥が枯山水庭園となっています。

庭に置かれている庭石の形が15種類もの動物の形に似ているため 庭の別名を「鳥獣の石庭」とも言います。

ネット情報です。

当寺は 鑑真和上の高弟で唐から日本へ渡来した智威大徳が 天平勝宝年間(749年 - 757年)に隠棲した春日禅房に始まるとされる。

その後 延暦年間(782年 - 806年)に最澄が大原寺として寺院化させたと伝えられ 弘仁年間(810年 - 824年)に空海が入寺して本尊の三面千手観音を彫り上げたとされている。

応仁の乱の戦火によって焼失したが 元和元年(1615年)に恵雲と微円の両律師が正法寺と寺名を改めて復興し 大原野の出身で江戸幕府第5代将軍徳川綱吉の生母・桂昌院の帰依を得ると 以後徳川家代々の祈願所となった。

境内案内図

山門

寺標

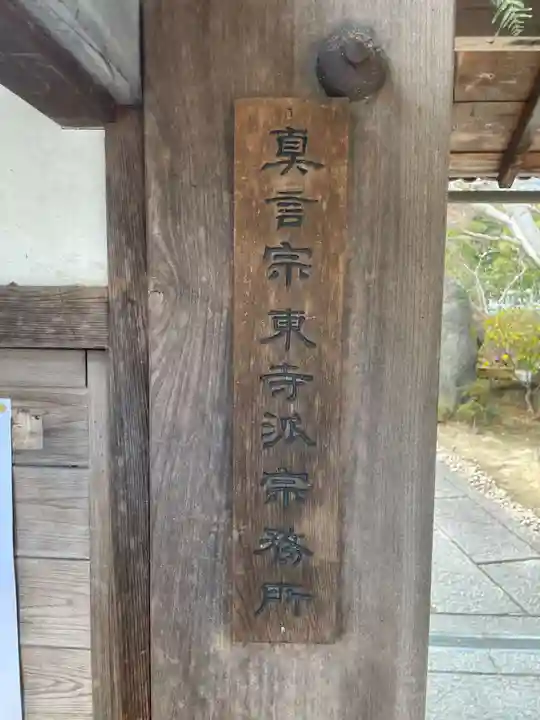

真言宗東寺派宗務所 とあります

本堂前の庭

花手水になるのかな

本堂内陣 撮影禁止ではなかったのですが。。引きの画だけにしました

宝生殿への戸

鴨がいました

宝生苑 南から順に

いちばん北側

本堂前手水

春日稲荷

すてき

投稿者のプロフィール

くるくるきよせん3168投稿

「すてき」 をくださるみなさま、ありがとうございます。 拙い投稿ですのに、本当に感謝しかありません。 2022年の正月に、ふと思い立って古都の寺社巡りを始めました。 由緒書きを読んだり、お話を伺...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。

okazakirider

okazakirider