いまくまのじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方新熊野神社のお参りの記録一覧

絞り込み

JR京都駅から東に約1kmほど、三十三間堂からは南に約500mのところに鎮座しています。

新熊野と書いて「いまくまの」と読みます。

新熊野神社HPより~~~~~~~~~~

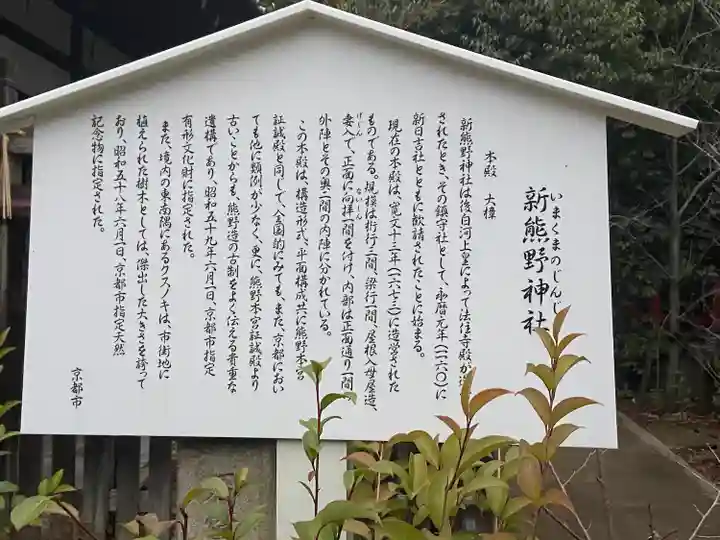

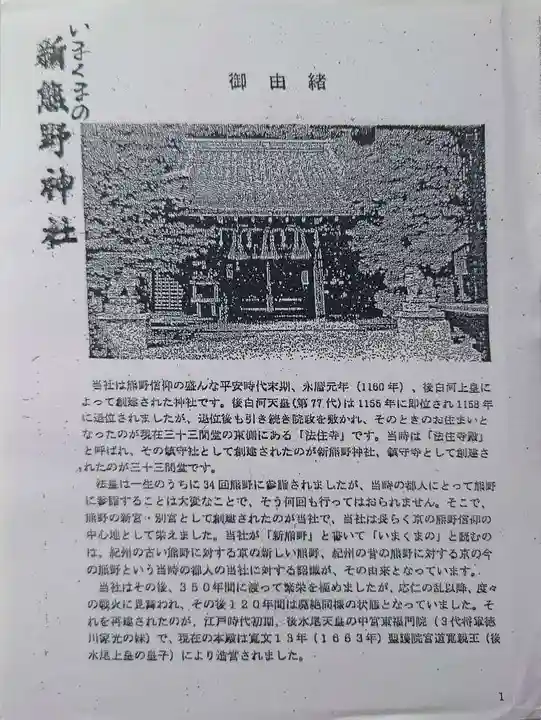

当社は熊野信仰の盛んな平安時代末期、永暦元年(1160年)、後白河法皇によって創建された神社です。後白河天皇は1155年に即位され、1158年に退位されましたが、退位後も引き続き院政を敷かれ、そのときのお住まいとなったのが、現在三十三間堂の東側にある法住寺です。当時は「法住寺殿」と呼ばれ、その鎮守社として新熊野神社が、鎮守寺として三十三間堂が創建されました。その造営に当たったのが法皇の命を受けた平清盛・重盛父子です。

法皇は一生のうちに34回熊野に参詣されていますが、当時の都人にとって熊野に参詣することは大変なことで、そう何回も行けるわけではありません。そこで、熊野の新宮・別宮として創建されたのが当社で、当社は長らく京の熊野信仰の中心地として栄えました。当社が「新熊野」と書いて「いまくまの」と読むのは、紀州の古い熊野に対する京の新しい熊野、紀州の昔の熊野に対する京の今の熊野という当時の都人の認識が、その由来となっています。

その後350年間、当社は繁栄を極めましたが、応仁の乱以降、度々の戦火に見舞われ、一時は廃絶同様の状態になってしまいました。それを再建されたのが、江戸時代初期、後水尾天皇の中宮東福門院(3代将軍徳川家光の妹)で、現在の本殿は寛文13年(1663年)聖護院宮道寛親王(後水尾上皇の皇子)によって修復されたものです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

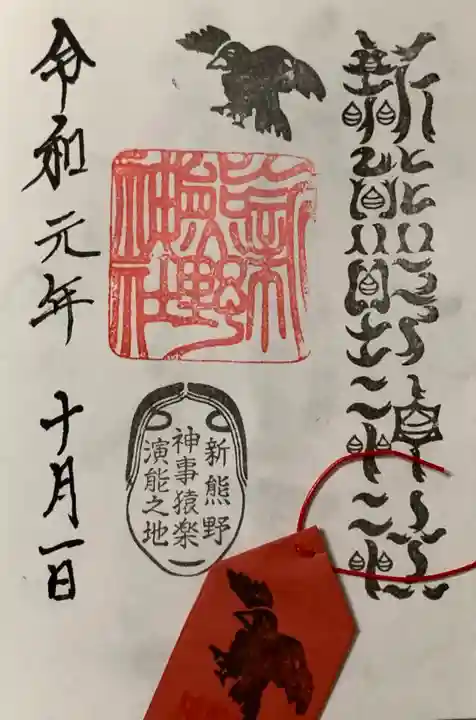

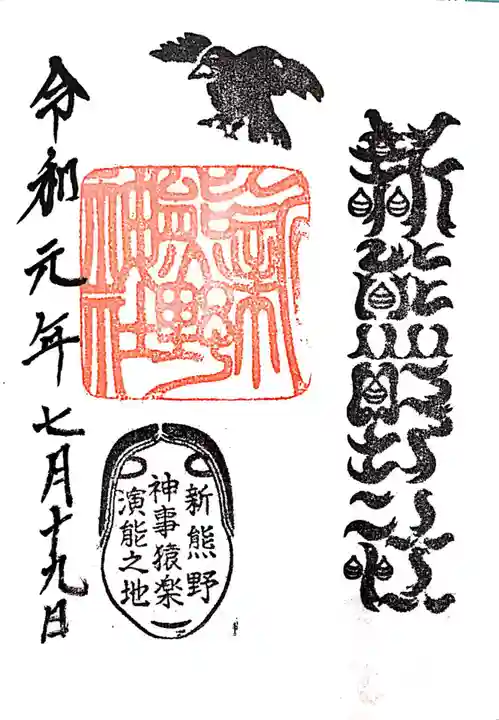

またこちらは能楽発祥の地だそうで、能楽の祖である観阿弥・世阿弥父子が、この新熊野神社で「新熊野神事能楽」を披露。

これを観ていた足利三代将軍義満はとても感動し、2人を観阿弥・世阿弥と名乗らせることになった機縁の地だそうです。

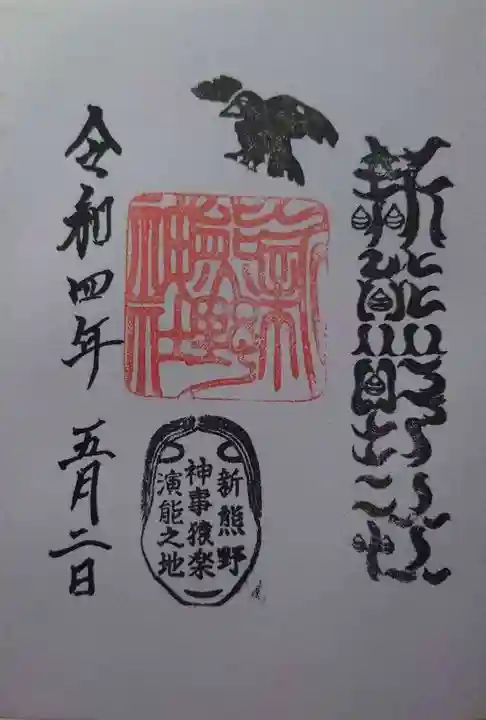

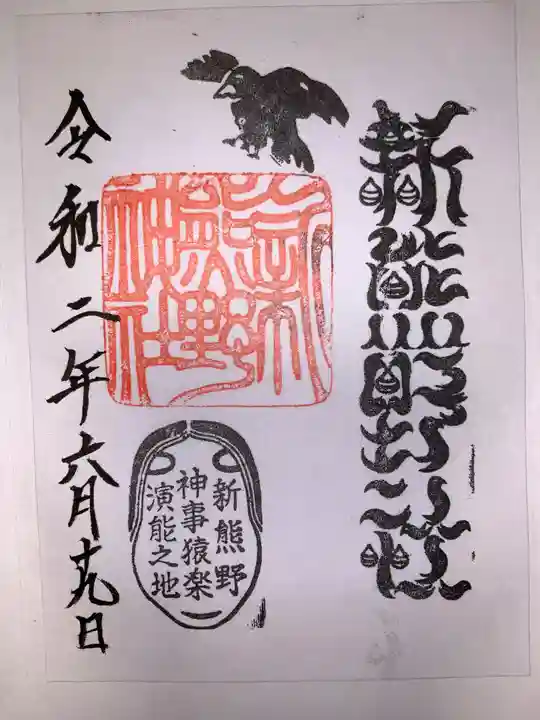

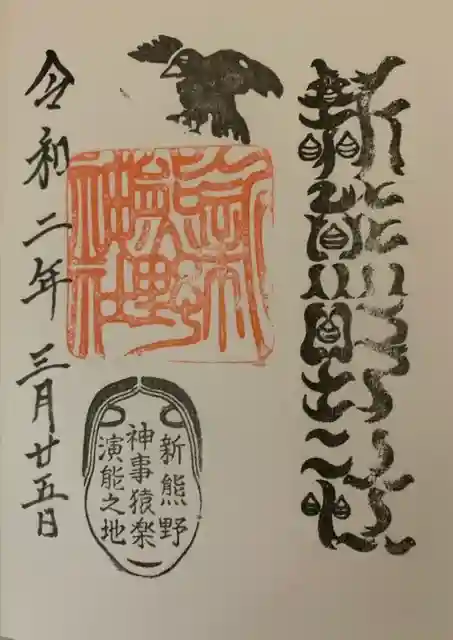

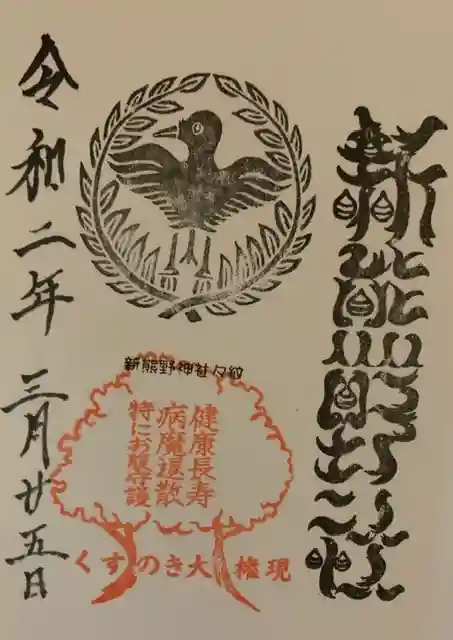

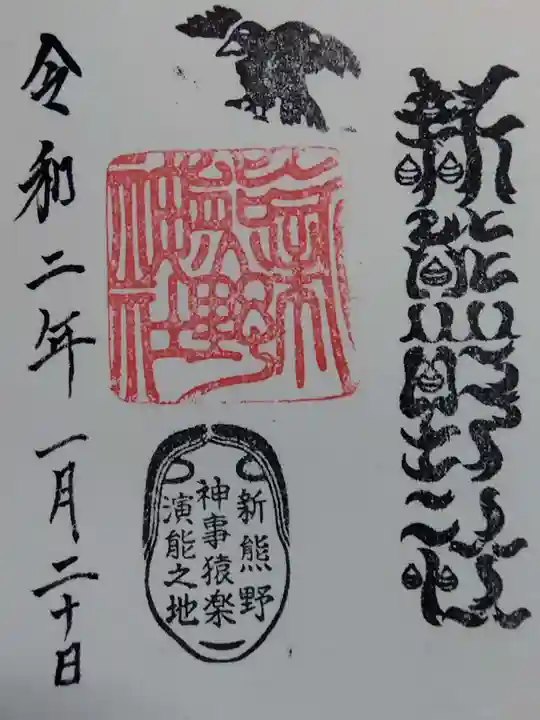

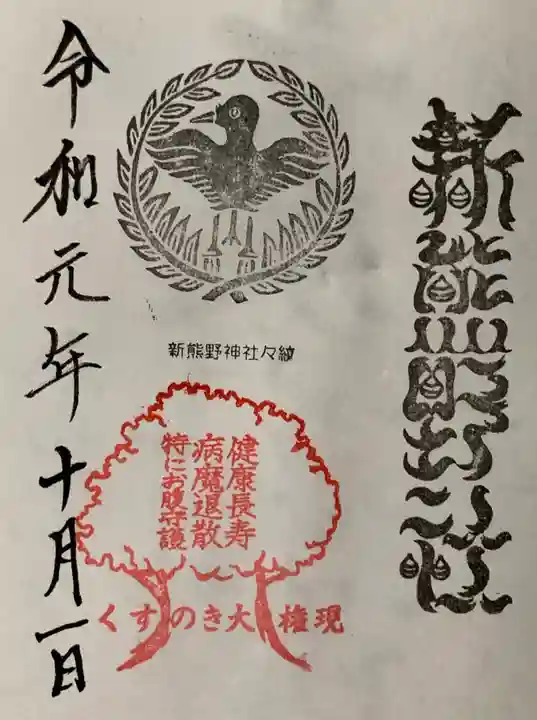

御朱印は4種類あり、いずれも八咫烏のスタンプが押されています。

大きく分けて2種類で、一つは角印が押された正式な御朱印、もう一つは「くすのき大権現」のスタンプが押されたもので、それぞれ「新熊野社」と書かれたものと、「新熊野神社」と書かれたものになるそうです。

「社」は神仏習合だから「社」の一文字となり、もう一つの「神社」は現在の新熊野神社としての御朱印だそうですよ。

2つ以上の御朱印をお願いすると、椥(なぎ)の葉が入ったお守りをいただけます。

午前3時半に参拝。

この神社は昼にこの辺歩いても自然に辿り着かず???となる。

まあマップで調べりゃええ話やねんけども。

後白河上皇が紀州熊野の神を仙洞御所法住寺殿内に勧請し、社を創建したそうな。

上皇の命を受け、平清盛が熊野の土砂や材木を用いて社域や社殿を建築。

那智の浜の青白の小石を敷いて、霊地熊野を再現したとのこと。

応仁の乱で荒廃、現本殿は1673年に聖護院の親王により再建。

境内の楠の木は後白河上皇お手植えの神木といわれ、お腹を守護する神など信仰されているそう。

当然夜中に行ったので結構暗かったですが、明かりはちらほらあったので問題なく参拝できました。

境内に花の磐神社の説明?とともに大きい樹に描かれたイザナギとイザナミの姿がありました。

能楽発祥の地「新熊野神社」

京都r143沿い。前の通りは古い感じの商店街、今熊野商店街。

駐車場神社の南の路地入ったところに時間貸し。

石鳥居をくぐり、左手に後白河上皇お手植えの大樟。でかい。

大樟前に賽銭箱と「さすり木」

大樟隣は社務所。御朱印は全部で4種類。

右手に観阿弥・世阿弥父子の絵が描かれた石版等。と、拝殿。

『能楽』の創始者といわれる観阿弥世阿弥が、パトロンの足利義満との出会いの地。

当時は能楽ではなく『猿楽』と言われてパトロン効果で大成していく。

また、当神社は後白河法皇創建。高倉天皇の後宮・藤原殖子が安産祈願して後鳥羽天皇を出産した安産の神様の地。

京都r143走ってたら見つけたから参拝です。

御朱印を頼んだら「4種類の中から選んで〜オススメはこれ」って紹介されたのでいただき、由緒も説明してもらった。

京都府のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ