しょうこくじ(しょうこくしょうてんぜんじ)|臨済宗相国寺派大本山|萬年山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方相国寺(相国承天禅寺)のお参りの記録一覧(3ページ目)

臨済宗相国寺派大本山、萬年山相国承天禅寺京都五山第二位。足利義満創建、夢窓疎石開山。金閣寺、銀閣寺は相国寺の塔頭寺院。

京都御所近くだけど今まで通り過ぎてしまってたよー。総門。

法堂、方丈、開山堂特別拝観。

勅使門。

京都の紅葉、今回最後は相国寺。あの金閣鹿苑寺や銀閣慈照寺の総本山です。境内は非常に広くてへたくさんの塔頭寺院があります。夕方でかなり疲れてもいたので、美術館は次回の楽しみに。総門は車で通り抜けたので写真がありません。

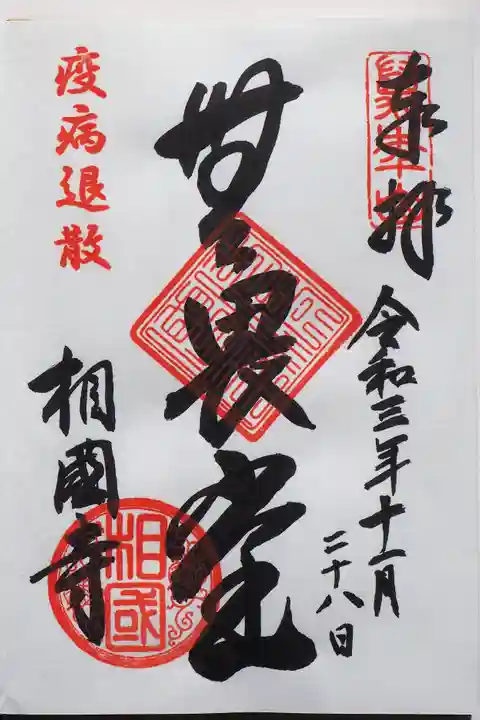

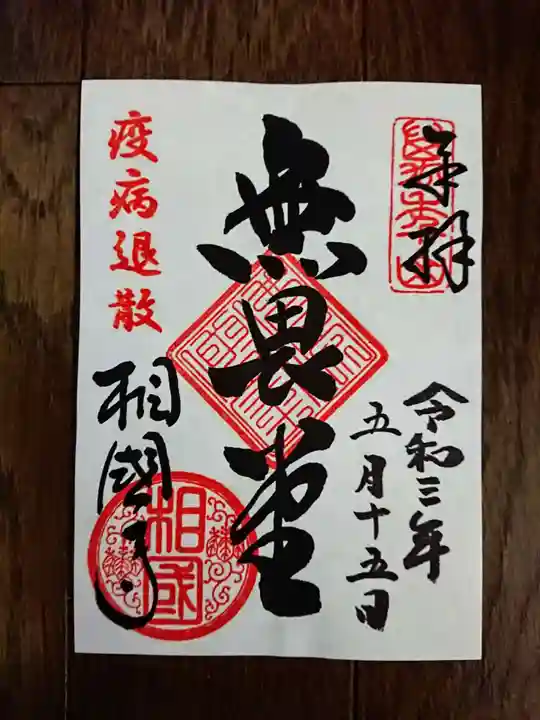

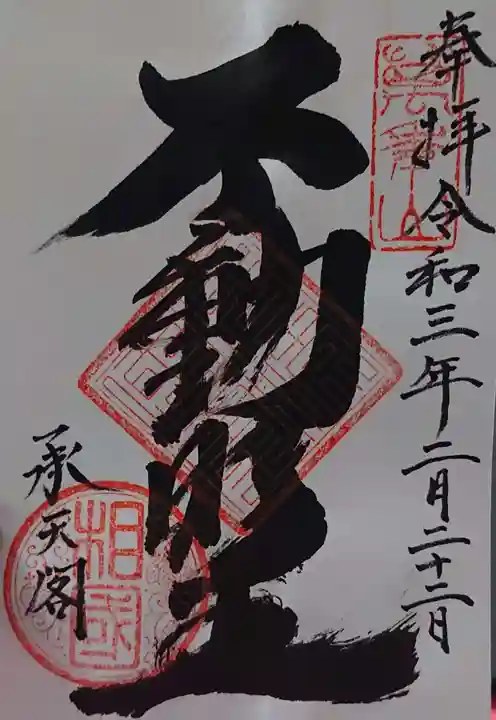

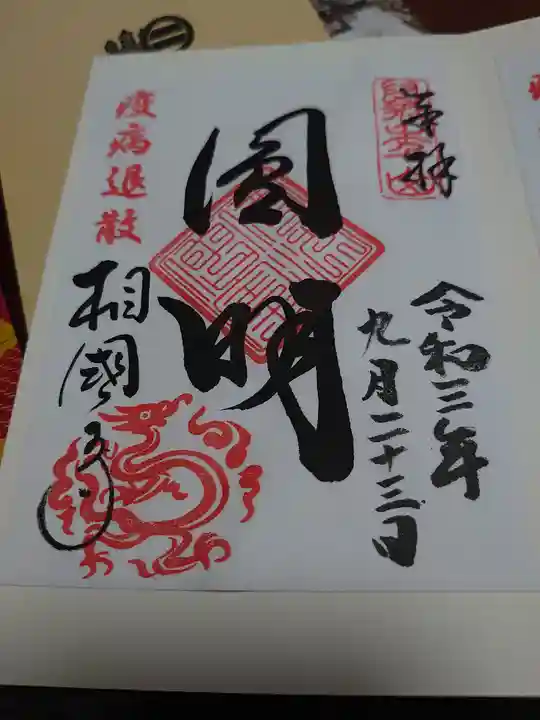

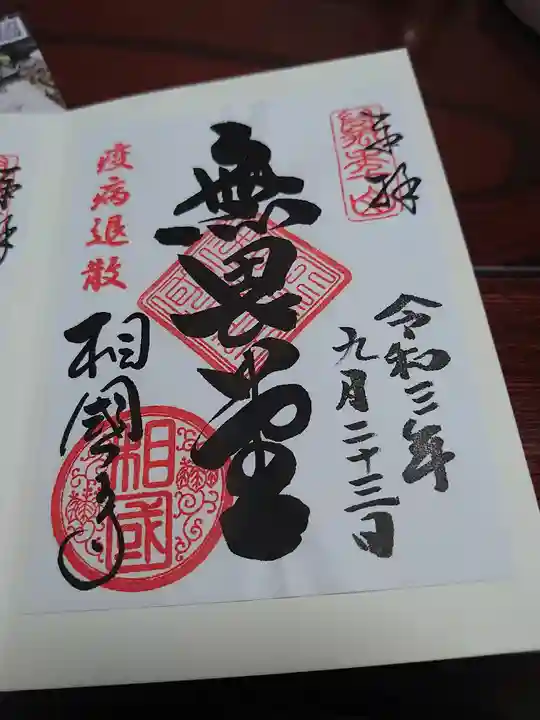

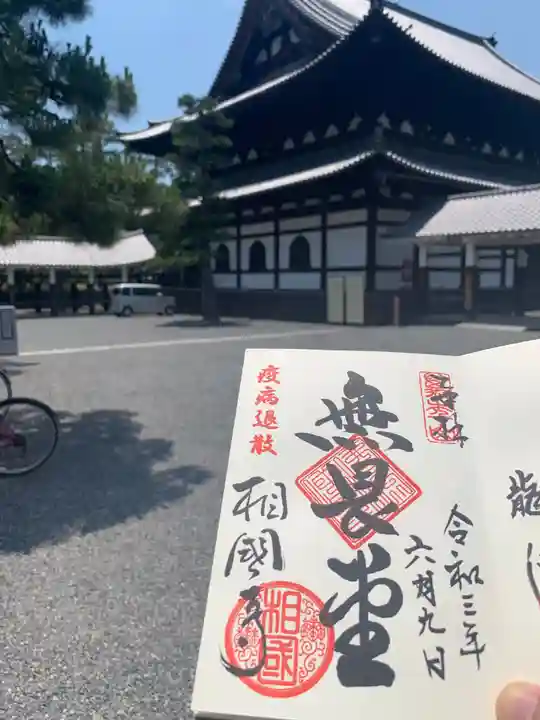

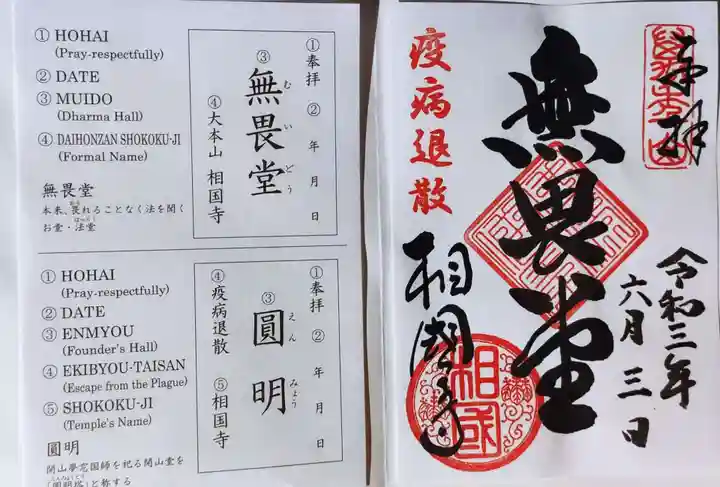

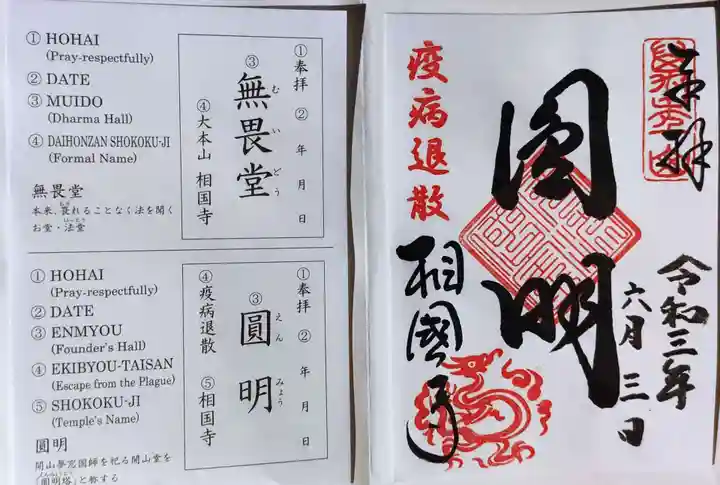

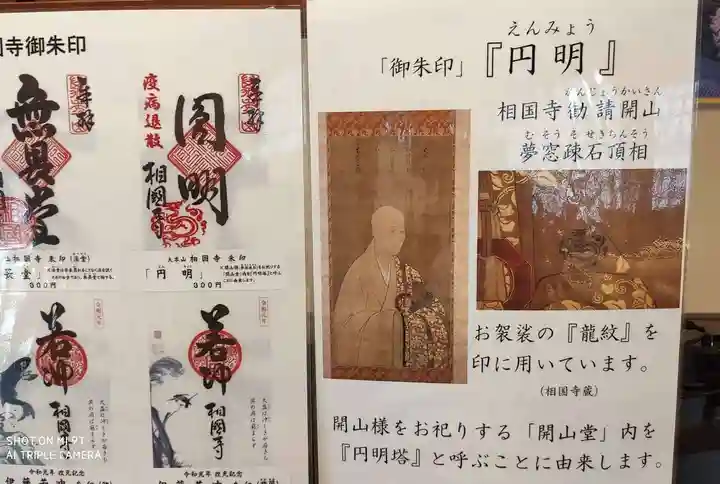

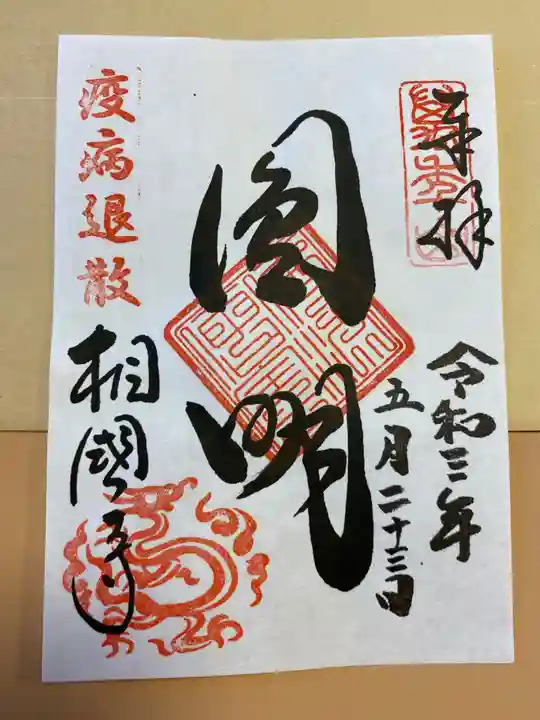

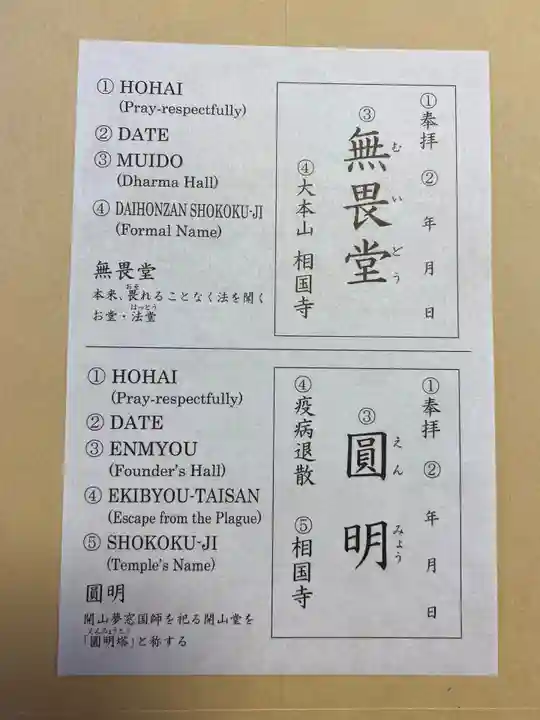

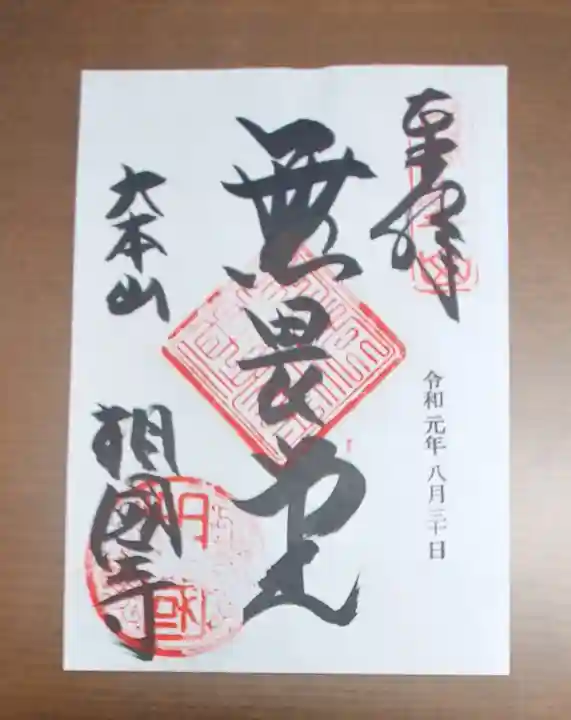

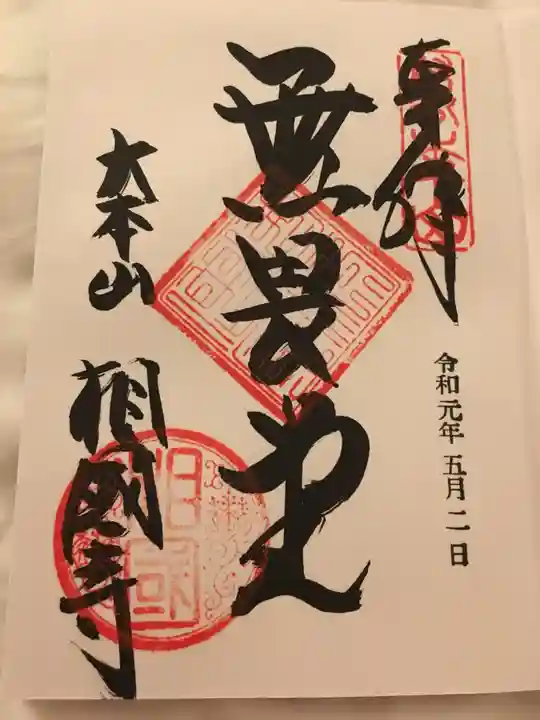

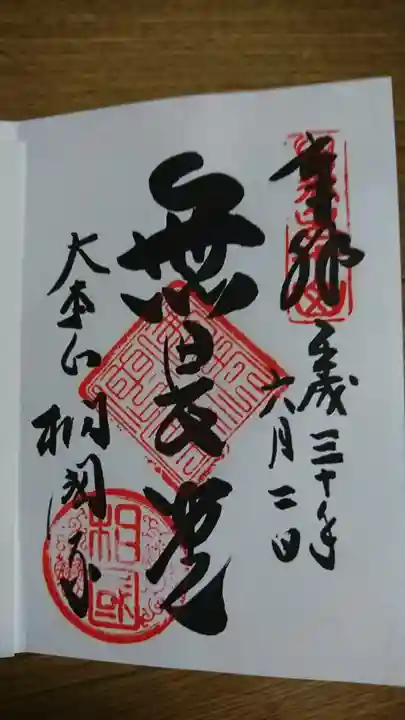

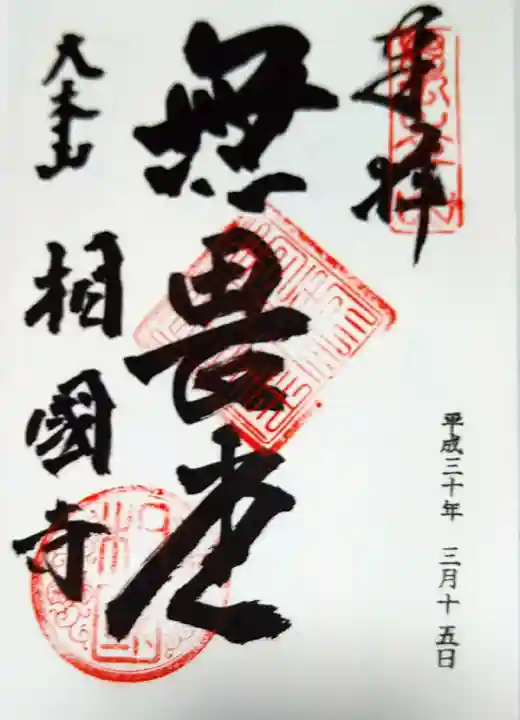

無畏堂の御朱印。先に御朱印帳をお渡しして参拝中に書き込んでいただけます。

庫裡と方丈。

境内の様子。ここは自由に入れます。

法堂。ちょっと見づらいですが、大きいです。

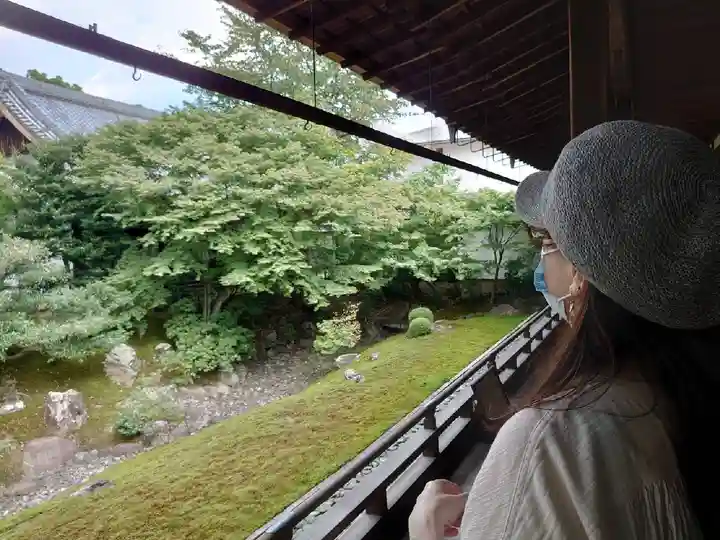

開山堂庭園。

法堂。法堂建築としては最古だそうです。

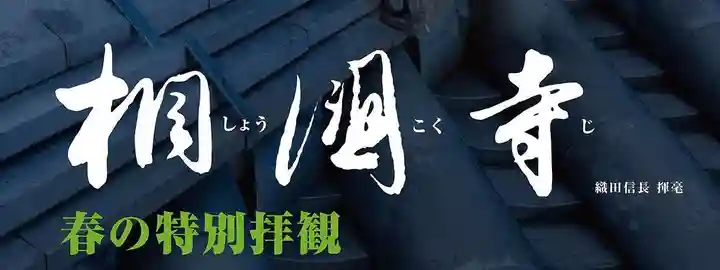

相国寺では春の特別拝観として、法堂と開山堂が公開されていました。

法堂は、豊臣秀頼の寄進により慶長10年(1605年)に再建されたもので、現存では

わが国最古であり、安置されている本尊の釈迦如来と脇仏は運慶作と伝わっている

そうです。

天井の「蟠龍図」は、手を叩くと反響するので、別名「鳴き龍」とも呼ばれていて、

まだ観光客があまりいない時間だったので、一人だけの堂内(係の人がいたけれども)で、

手を叩いたら、パーンと見事に反響して、感動しました。(笑)

御朱印は「無畏堂(むいどう)」を頂きました。

特別拝観のチラシに書かれている「相国寺」の文字、、、織田信長揮毫だそうです。

案内の看板に沿って道を曲がると、その先にあれだとすぐわかる門が✨

近くまで行くと 圧倒的な総門でした✨✨

足利義満が後小松天皇の勅命を受け 10年の歳月を費やし1392年に完成。

何度も災禍があり、豊臣秀頼が現在の法堂を建立、徳川家康が三門を寄進、その後も大火がありながら、それを経て今の相国寺があるんだなぁと思います。

金閣寺や銀閣寺をはじめとする九十余を数える末寺の臨済宗相国寺派の大本山。

本当に敷地も広く、壮大な景観は感動的でした。

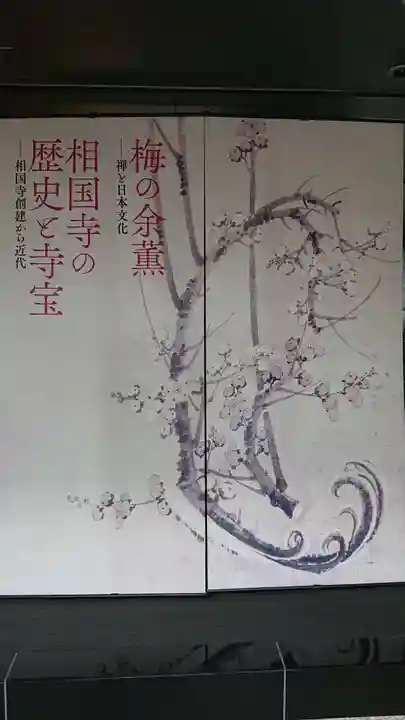

そして承天閣美術館は 歴史の宝庫でした✨

圧巻の総門です。京都府指定有形文化財

天界橋。天文二十年(1551)当時のもの。

一瞬アオサギは置物かと思うほどたくさんいたし、鴨やその他の野鳥も。

長い長い参道

洪音楼

袴腰付鐘楼ともいわれ、大型のものでは現在有数。

これも高さと造りが ずっと見ていたい素晴らしいものでした

庫裏 香積院

法堂

本当に大きくて

正面の景色にも感動しました✨✨

美術館へ続くお庭も静けさの中に梅が✨

ここは本当に素晴らしかった

足利義満肖像画

信長、秀吉の朱印状

家康の寄進状

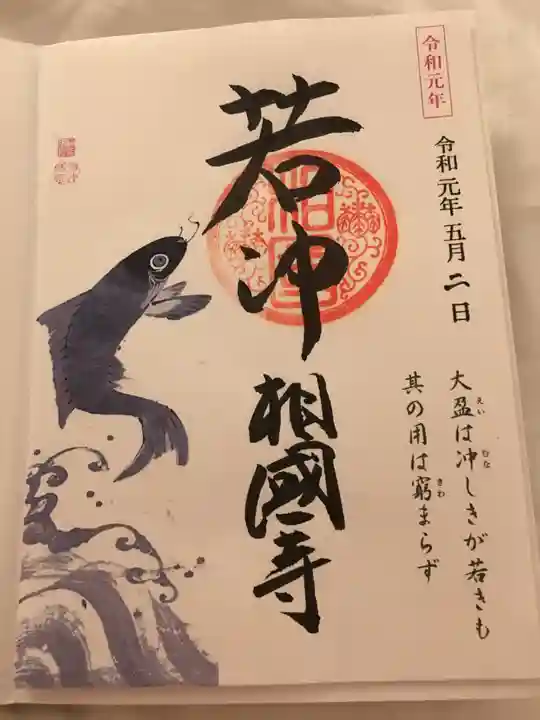

伊藤若冲の作品がたくさんあり

こんなに長い歴史の中に 相国寺は関係してきたのだなと。

拝観料800円で こんなに見せていただいていいのかと思うくらい 他にもたくさん貴重で感心するものがありました

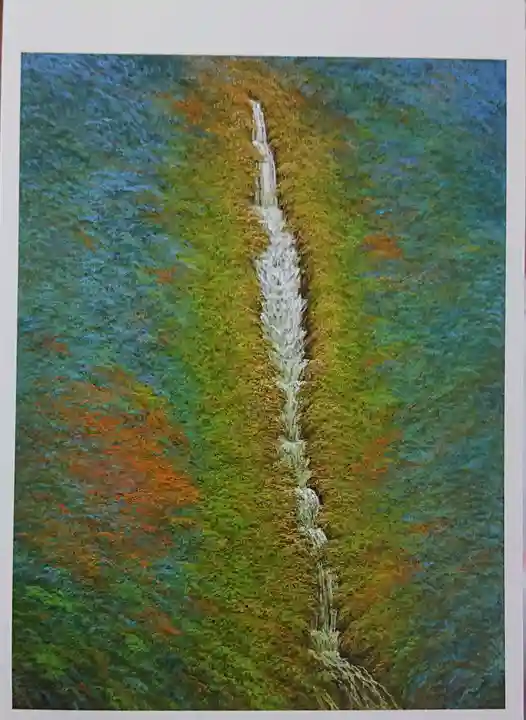

岩澤重夫さんの絵に感動✨「天水」

ポストカードを購入しました☺️

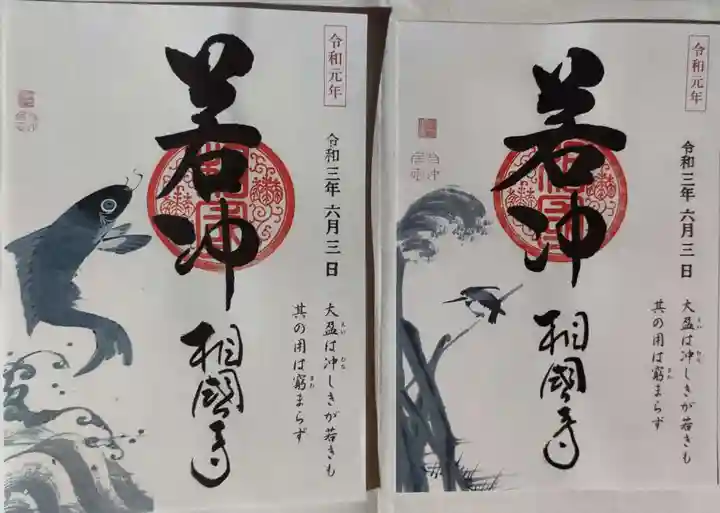

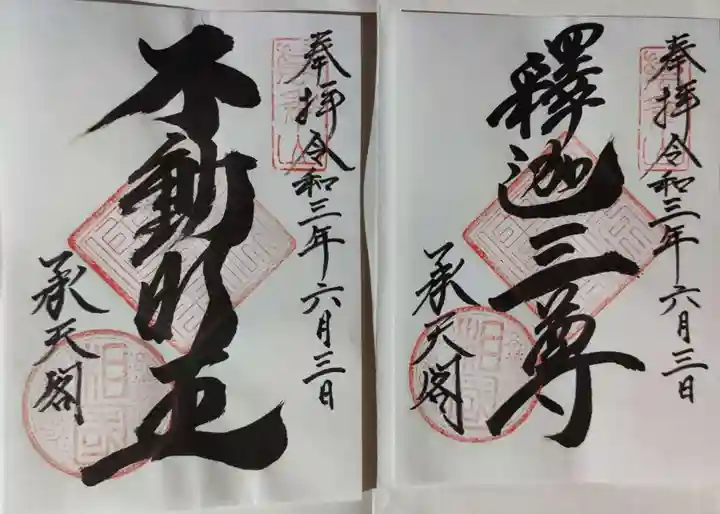

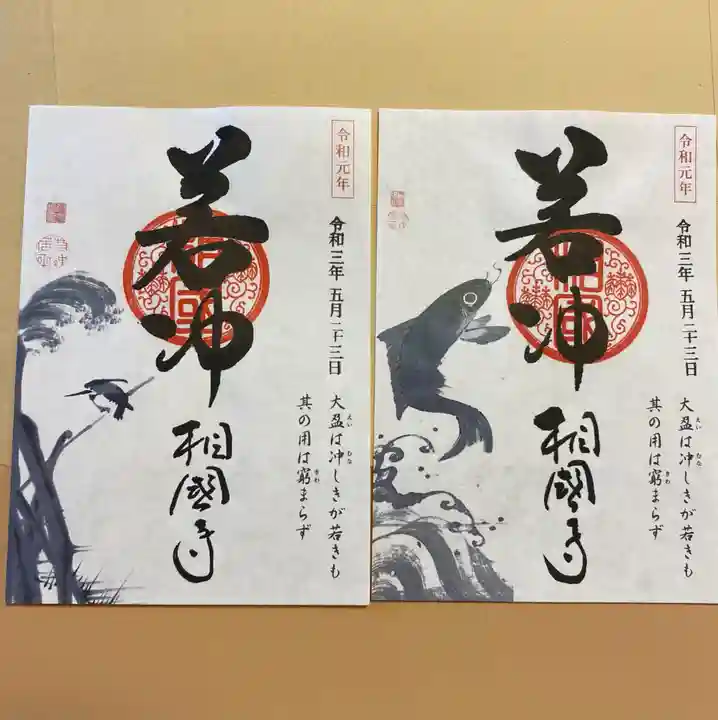

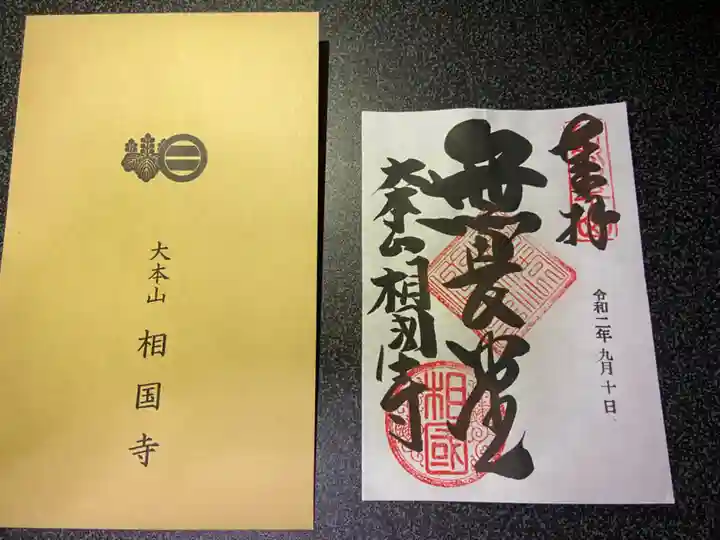

美術館の中でいただいた御朱印

不動明王の像も立派にありました

相国寺(しょうこくじ)は、京都府京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町にある臨済宗相国寺派の大本山の寺院。山号は萬年山(まんねんざん)。正式名称は萬年山相国承天禅寺。本尊は釈迦如来。京都五山の第二位で、五山文学の中心地。なお、鹿苑寺(金閣寺)や慈照寺(銀閣寺)は当寺の山外塔頭。無学祖元墨蹟4幅が国宝、本堂などが国指定の重要文化財。

室町時代の1382年、室町幕府3代将軍・足利義満が開基、夢窓疎石の開山で創建。義満は1386年に京都五山、鎌倉五山の制度を改めて定め、当寺を京都五山の第2位に叙した。伽藍が完成したのは1392年だが2年後には火災で伽藍を全焼、義満は早速伽藍再建にあたり、史上最高(360尺=約109m)の日本様式の仏塔である七重大塔を造営している(4年後に落雷で焼失)。

その後当寺は火災、落雷、兵火で伽藍を焼失するたびに再建を繰り返した。豊臣秀頼が現存の法堂を再建、徳川家康が三門を寄進している。現存の伽藍の大部分は江戸時代後期の文化年間(1804年~1818年)に再建されたもの。明治時代になると廃仏毀釈の影響を受け、多くの塔頭と敷地を失った。

当寺は、京都市営地下鉄烏丸線・今出川駅の北東、道のり500mほどの市街地、京都御苑の北側にある。現在でも境内は十分に広いが、かつては同志社大学や烏丸中学校になっている部分も境内であったとのことで往時は相当広大だったみたい。境内には南北、東西に整然と参道が設けられ、南側には塔頭群、北側には立派な伽藍が建ち並ぶ。観光中心の寺院ではないため案内が少なく、事前に十分な下調べをしないと見どころが分かりにくい。

今回は、京都五山の第二位、臨済宗相国寺派の大本山であることから参拝することに。参拝時は平日の午前中で、近所の幼稚園児が集団で散歩に来ていたり、地元のご老人衆が自転車で通過していたりしていたが、参拝者・観光客らしき人は見かけなかった。

※開山堂には「開山堂庭園」、方丈には「方丈前庭」があるが、参拝時は分からず拝観せず。次回要拝観。

携帯南端入口にある<総門>と<寺号標>。総門は1797年の再建。

総門をくぐると左手に見える<天界橋>。

参道右側の塔頭<光源院>。

境内西側に移動して、天界橋そばにある塔頭<普廣院>。

普廣院の右隣(北側)にある塔頭<養源院>。

養源院の道を挟んで北側にある<経蔵>。1860年の再建。

境内東側に移動して<鐘楼>。

鐘楼近くにある<弁天社>の鳥居。

<弁天社>の社殿。17世紀後半の建築。明治時代の1880年に久邇宮朝彦親王によって寄進された。

境内中央の北に伸びる参道を進む。

参道突き当りが<法堂(無畏堂)>。1605年に豊臣秀頼の寄進により再建。国指定の重要文化財。古くは仏殿(本尊を安置する堂)も存在したが、応仁の乱後は仏殿は再建されず、法堂が仏殿を兼ねている。

<法堂>正面。3人にちびっ子が参拝中...(^_^;)

<法堂>全景。威風堂々たる佇まい。

法堂の西側にある<天響楼>。この梵鐘は2011年に中国・開封の大相国寺から日中友好の証しとして寄進されたもの。

法堂の西側にある<八幡宮>。

法堂の北西にある<浴室>。1596年の再建。浴室は宣明(せんみょう)とも呼ばれ、蒸気浴をしながら柄杓で湯を掛けて入浴するとのこと。

浴室の北側にある<大光明寺>。

法堂の北側にある<方丈>の門。写真左後ろに見える<方丈>は1807年の再建。

方丈の右隣(東側)にある<庫裏(香積院)>。1807年の再建。

庫裏の右側にある<承天閣美術館>入口。

<承天閣美術館>入口を入ったところ。

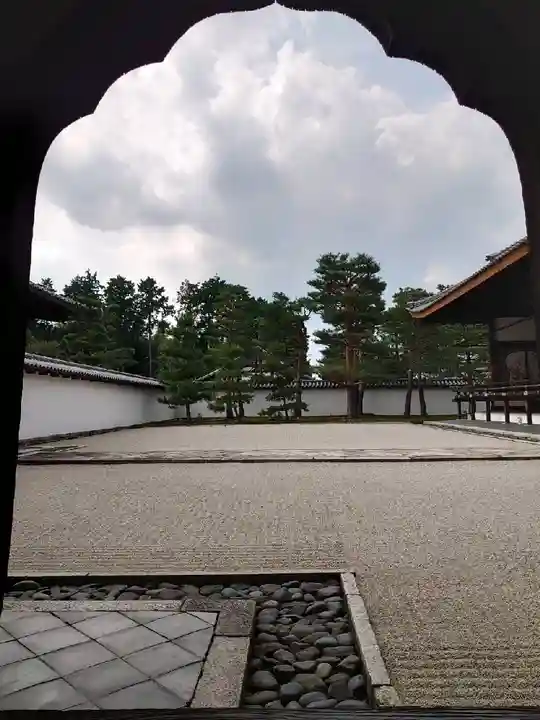

<承天閣美術館>の庭園。

<承天閣美術館>の建物。御朱印はこちら。

<承天閣美術館>の建物から出たところ。この季節は紅葉が美しい。(^▽^)/

足利将軍家ゆかりの「相国寺」

京都御所より北側。同志社大学のすぐ北。

駐車場ないとされてるけど、特別拝観以外外観しか見れないからか境内に停めれる。総門に警備員さんありで、停めていいよとマップくれた。

総門から入りたくさん塔頭や池を見ながら、法堂や方丈がある。方丈奥には美術館。

方丈西側の道を進むと墓所になり、藤原定家、足利義政、伊藤若冲のお墓が仲良く並んでいる。他に、薩摩藩士の墓もある。

境内はすっごい広く、遮るものがない。

足利義満開基。

...足利将軍あまり詳しくないので私には、「西笑承兌がいた寺」ってイメージが強い。

西笑承兌は戦国時代の僧侶で、直江状送られた人。

夏のくっそ暑い時期に行きました。

とにかく広く遮るものがないので、方丈前に車を停めてちょっと歩いてってのが厳しかった。暑いし遠いし。

京都府のおすすめ🎍

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

10

2