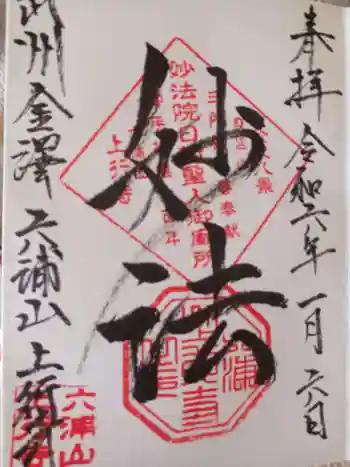

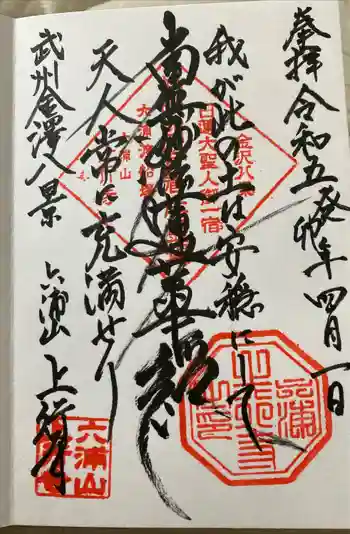

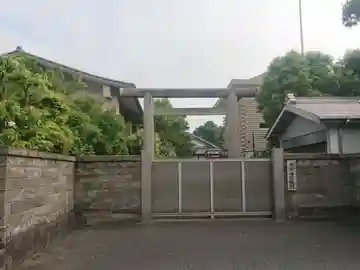

じょうぎょうじ|日蓮宗|六浦山(ろっぽざん)

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

神奈川県のおすすめ2選🎋

| 名称 | 上行寺 |

|---|---|

| 読み方 | じょうぎょうじ |

| 参拝にかかる時間 | 15分 |

| 参拝料 | なし(志納) |

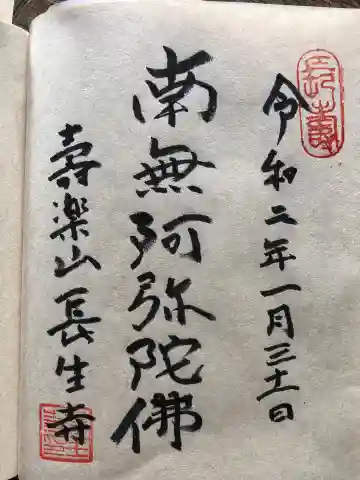

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 電話番号 | 045-782-5940 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

詳細情報

| ご本尊 | 久遠実成本師釈迦牟尼仏 |

|---|---|

| 山号 | 六浦山(ろっぽざん) |

| 宗旨・宗派 | 日蓮宗 |

| 創建時代 | 応安年間(1368〜75年) |

| 開山・開基 | 開山 :日祐(中山法華経寺3世) 開基:妙法(日荷、寺伝荒井光吉) |

| 文化財 | 日祐筆 題目曼荼羅 _ 横浜市指定有形文化財

|

| ご由緒 | < Wikipediaから引用 _ https://ja.wikipedia.org/wiki/上行寺_(横浜市) >

南北朝時代初期、

什宝には、日祐の筆になる康安元年(1361年)の紙本墨書題目曼荼羅と、日祐の題目本尊を木板に刻み、

開基の六浦妙法は、称名寺の仁王像を独りでかついで身延山に寄進したという強力伝説で知られ、

関東大震災によって倒壊するまで、

|

| 体験 | 伝説 |

Wikipediaからの引用

| 概要 | 上行寺(じょうぎょうじ)は、神奈川県横浜市金沢区六浦にある日蓮宗の寺院。山号は六浦山。旧本山は中山法華経寺。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 六浦上行寺は、日祐開山、六浦妙法開基の日蓮宗寺院[1]。改宗以前は弘法大師開創の真言宗金勝寺であったといわれる。日蓮が下総から六浦津を経て鎌倉入りする際の船中で、乗り合わせた千葉氏の重臣・富木常忍を折伏して有力な信徒を獲得し、ここに着岸したことから「船中問答の霊場」と呼ばれる[注釈 1]。 南北朝時代初期、六浦の豪族であった六浦妙法(荒井妙法)が自邸を寺院として下総国中山法華経寺3世の日祐に寄進し、自ら開基となって上行寺を開いた。日祐が書写した日蓮の『観心本尊抄』の写本の奥書には、建武4年(1337年)に「六浦坊」において書写したという記載があり、これが上行寺の前身であろう...Wikipediaで続きを読む |

| 引用元情報 | 「上行寺 (横浜市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E4%B8%8A%E8%A1%8C%E5%AF%BA%20%28%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%29&oldid=97851760 |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

1

0