はしりみずじんじゃ

走水神社神奈川県 浦賀駅

参拝は終日可能ですが、社務所は 9:00〜15:00

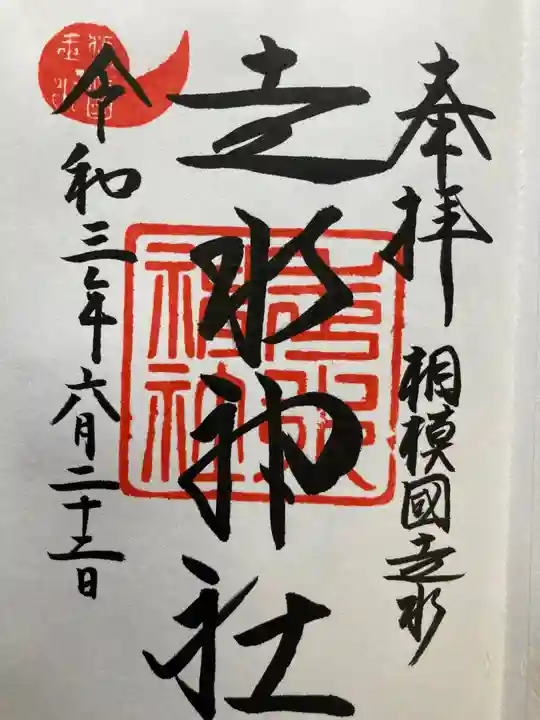

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | - | ||

| 御朱印帳 | |||

| 駐車場 | あり。 5台ほど。

|

21.06.22。京浜急行線「馬堀海岸駅」より観音崎行きバスで10分、「走水神社」下車、徒歩2分。横須賀市走水(はしりみず)の漁港近くに鎮座。

御祭神:日本武尊、弟橘媛命。

創建は不詳。伝説では景行天皇の即位40年(110年)、東夷征伐の命を受けた日本武尊が、この走水から上総へ渡られるにあたり、村民に「冠」を賜り、これを石櫃に納めて、その上に社殿を建て、尊を祭ったことに始まると伝えています。武尊が渡海の際、海上が荒れ、舟が沈みそうになり、海神の怒りと考えた、弟橘媛命は尊に代わって海に身を投じ、風波を鎮めました。

(後略)

〜横須賀市観光情報より〜

上記の伝説等から、女子力アップのパワースポットとして知られている。本日は走水〜鴨居〜浦賀と一方の三浦半島の突端(自分の故郷でもある地域)を巡ります。

走水港

境内入り口

狛犬(阿形)

(吽形)

参道

手水舎

拝殿

拝殿より振り返り

拝殿右手に

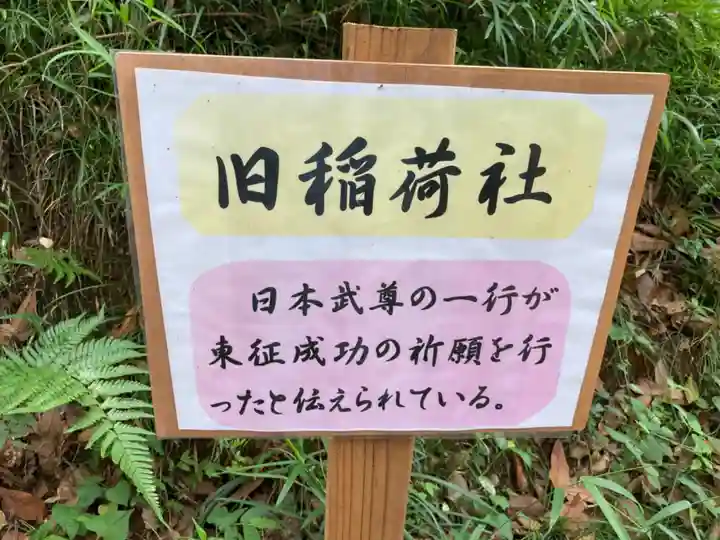

境内社 稲荷神社

お稲荷さん前にニャンコ!

拝殿右奥に水神社。

拝殿左手に別宮

弟橘媛命に殉じた侍女をお祀りしている。

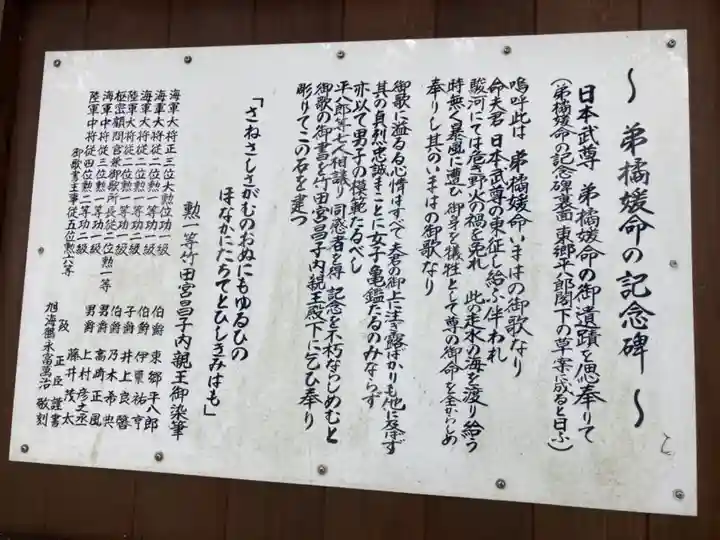

弟橘媛命の記念碑

裏山の三社入り口

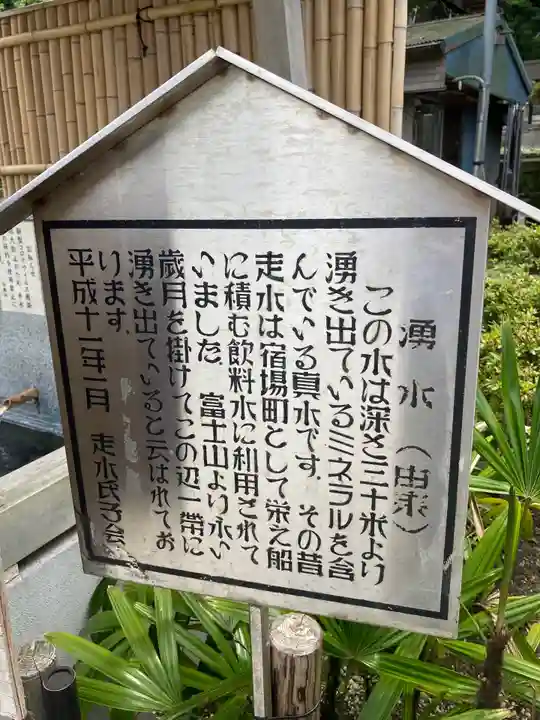

途中に

境内社の三社

左から、諏訪社・神明社・須賀社。

境内に戻り、神輿庫。

包丁塚

宝物殿

御神木(クスノキ)

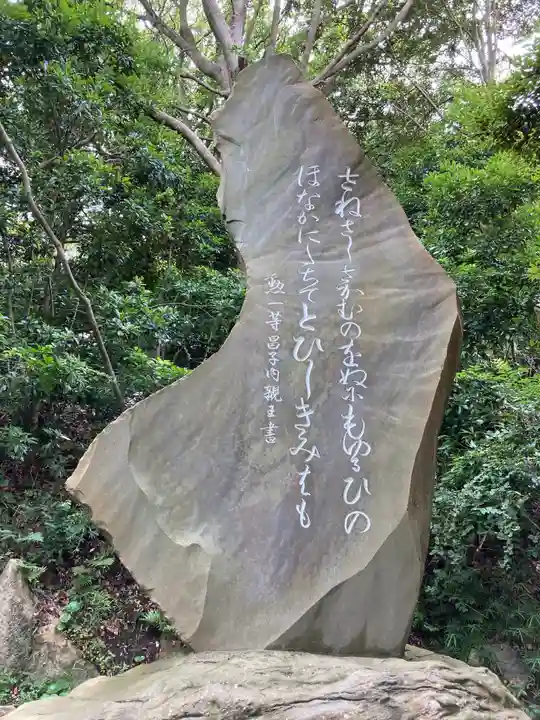

弟橘媛命「舵の碑」

弟橘媛命の顕彰と海の安全と平和を祈る。

針の碑

社務所

直書きの御朱印を拝受しました。

< 公式HPから引用させていただきます:

http://www12.plala.or.jp/hasirimizujinjya/yuisyo/index.html >

.

走水神社は、12代景行天皇の皇子、日本武尊(やまとたけるのみこと)と

御后の弟橘媛命(おとたちばなひめのみこと)二柱をお祀りしております。

景行天皇即位40年、

東国の騒動を静めるため日本武尊にその鎮定を命じました。

勅命を奉じて日本武尊は伊勢神宮に参詣され戦勝祈願をなし

神宮の斎宮であった叔母の倭姫命(やまとひめのみこと)より

神宝の雨叢雲之剣(あめのむらくものつるぎ)と火打袋を授けられ、

東国に東征の軍を起こされました。

途中、静岡(焼津)において賊にだまされ火攻めの難に遭遇されましたが

雨叢雲之剣で草を薙払い向火を放ち形勢を逆転させて賊を討伐したといわれ、

これよりこの神宝を草薙之剣(くさなぎのつるぎ)とも呼ばれ

以来熱田神宮の御神宝となっております。

日本武尊一行は、焼津、厚木、鎌倉、逗子、葉山を通り走水の地に到着されました。

ここに、御所(御座所)を建てました。(現在の御所が崎といわれています)

走水の地において、

軍船等の準備をし上総に出発するときに

村人が日本武尊と弟橘媛命を非常に慕いますので、

日本武尊は自分の冠を村人に与えました。

村人はこの冠を石櫃に納め土中に埋めその上に社を建てました。

(走水神社の創建です)

日本武尊は、上総国へ軍船でいっきに渡ろうと船出されましたが

突然強い風が吹き海は荒れ狂い

軍船は波にもまれ進むことも戻ることもできず転覆するかの危機に、

日本武尊に付き添ってこられた御后の弟橘媛命が

「このように海が荒れ狂うのは、海の神の荒ぶる心のなせること、

尊様のお命にかえて海に入らせて下さい。」と告げ、

「さねさし さがむのおぬにもゆるひの ほなかにたちて とひしきみはも」と

御歌を残し海中に身を投じられました。

たちどころに海は凪ぎ風は静まり

日本武尊一行の軍船は水の上を走るように上総国に渡ることが出来ました。

以来、水走る走水と言われております。

上総、下総、常陸、日高見の国々の蝦夷を討ち平らげて大和に帰る途中

碓氷峠から遥か東方に光る走水の海の輝きを望み、

その海に身を投じ武運を開いてくれた媛を偲び

「あ~吾が妻よ」と嘆き呼びかけられたという。

そしてこれをもって

東国を東(吾妻)「アズマ」と呼ぶようになったといわれております。

奈良時代の初期に編纂された『古事記』『日本書紀』にも記されております。

また、弟橘媛命が御入水されてから数日して海岸に櫛が流れ着きました。

村人たちはその櫛を日本武尊と弟橘媛命の御所があった御所が崎に

社を建て櫛を納め橘神社としましたが、

明治18年に御所が崎が軍用地になったため 橘神社は走水神社の境内に移され、

明治42年に走水神社に合祀されました。

| 住所 | 神奈川県横須賀市走水2-12-5 |

|---|---|

| 行き方 | 電車とバス: 京浜急行電鉄「馬堀海岸駅」から ’ 観音崎行き ’ バスに乗り「走水神社」下車。徒歩2分。 |

| 名称 | 走水神社 |

|---|---|

| 読み方 | はしりみずじんじゃ |

| 参拝時間 | 参拝は終日可能ですが、社務所は 9:00〜15:00 |

| 参拝にかかる時間 | 20分 |

| 参拝料 | なし(志納) |

| トイレ | なし |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| ホームページ | http://www12.plala.or.jp/hasirimizujinjya/ |

| おみくじ | あり |

| ご祭神 | 日本武尊(やまとたけるのみこと)

弟橘媛命(おとたちばなひめのみこと) |

|---|---|

| ご由緒 | < 公式HPから引用させていただきます:

景行天皇即位40年、

途中、静岡(焼津)において賊にだまされ火攻めの難に遭遇されましたが

日本武尊一行は、焼津、厚木、鎌倉、逗子、葉山を通り走水の地に到着されました。

走水の地において、

上総、下総、常陸、日高見の国々の蝦夷を討ち平らげて大和に帰る途中

また、弟橘媛命が御入水されてから数日して海岸に櫛が流れ着きました。

|

| 体験 | 御朱印武将・サムライ伝説 |

| 概要 | 走水神社(はしりみずじんじゃ)は、神奈川県横須賀市走水にある神社である。三浦半島の東端近く、東京湾にほど近い場所に位置する。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 当社の創建年代等については火災などにより明らかでないが、言い伝えでは日本武尊が東征の途上に当地から浦賀水道を渡る際、自分の冠を村人に与え、村人がこの冠を石櫃へ納め土中に埋めて社を建てたのが始まりという。 『古事記』『日本書紀』では、日本武尊が相模から上総に向かった際にどこを通ったか具体的な地名についての言及はないが[1][2]、『日本書紀』は、景行天皇53年10月条に景行天皇東国巡狩のことを載せ、海路より淡水門に渡ったと記されている[3]。この際も地名は記されてはいないが、律令制の東海道は当地から浦賀水道を渡って上総国に入ることから[4]、景行天皇は当地から淡水門に向かった...Wikipediaで続きを読む |

| 行事 | 祭事[編集] 祈年祭:3月上旬の日曜日 夏季例祭(天王祭):7月第二土曜日 例祭(秋季例大祭):10月15日 |

| 引用元情報 | 「走水神社 (横須賀市)」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E8%B5%B0%E6%B0%B4%E7%A5%9E%E7%A4%BE%20%28%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B8%82%29&oldid=89781343 |

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

1

0