ちゅうそんじ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方中尊寺のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年07月28日(金) 00時30分08秒

参拝:2023年7月吉日

松尾芭松尾芭蕉を廻る旅♪

という事で、やってきたのは岩手県平泉。

世界遺産ともなっている中尊寺を見ずにはおれまい。

作家・井上靖は、平泉の中尊寺金色堂を「美しい黄金の小函(こばこ)」と表現している。 金色堂は何の為に建てられたのか? いわば、藤原氏のお墓だ。 死後も金に包まれる。 21世紀の日本人Youtuberとはレベルが違う。 井上靖が中尊寺金色堂を訪れたのは65歳。自らの死を意識した頃だ。私も己の死を意識する年だ。 その覚悟を持って金色堂を観たい。

中尊寺は嘉祥3年(850)、比叡山延暦寺の高僧慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)によって開かれました。その後、12世紀のはじめに奥州藤原氏初代清衡公によって大規模な堂塔の造営が行われました。

清衡公の中尊寺建立の趣旨は、11世紀後半に東北地方で続いた戦乱(前九年・後三年合戦)で亡くなった生きとし生けるものの霊を敵味方の別なく慰め、「みちのく」といわれ辺境とされた東北地方に、仏国土(仏の教えによる平和な理想社会)を建設する、というものでした。それは戦乱で父や妻子を失い、骨肉の争いを余儀なくされた清衡公の非戦の決意でもありました。 清衡公は長治2年(1105)より中尊寺の造立に着手します。まず東北地方の中心にあたる関山に一基の塔を建て、境内の中央に釈迦・多宝如来の並座する多宝寺を建立し、続いて百余体の釈迦如来を安置した釈迦堂を建立します。この伽藍(がらん)建立は『法華経』の中に説かれる有名な一場面を具体的に表現したものでした。(中尊寺の説明より)

中尊寺と言うと、金色堂のイメージが強すぎ、藤原氏の栄華を誇る為のお堂なのだろう、と思っていた。どうやら違うようだ。

私が勘違いしていたのだが、金色堂は外に光り輝くお堂が観えているのだろうと思っていたのだ。

実際は、金色堂を包むようなお堂が建てられてあり、入館料を払い金色堂を観ると言った形であった。藤原氏の栄華を思わせるものであった。

旅の笑える話。

五木寛之先生の本からの抜粋など、長くなりますので。興味のある方はこちらに。

https://note.com/shaludone1/n/nd839b0d6e9ad

という事で、やってきたのは岩手県平泉。

世界遺産ともなっている中尊寺を見ずにはおれまい。

作家・井上靖は、平泉の中尊寺金色堂を「美しい黄金の小函(こばこ)」と表現している。 金色堂は何の為に建てられたのか? いわば、藤原氏のお墓だ。 死後も金に包まれる。 21世紀の日本人Youtuberとはレベルが違う。 井上靖が中尊寺金色堂を訪れたのは65歳。自らの死を意識した頃だ。私も己の死を意識する年だ。 その覚悟を持って金色堂を観たい。

中尊寺は嘉祥3年(850)、比叡山延暦寺の高僧慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)によって開かれました。その後、12世紀のはじめに奥州藤原氏初代清衡公によって大規模な堂塔の造営が行われました。

清衡公の中尊寺建立の趣旨は、11世紀後半に東北地方で続いた戦乱(前九年・後三年合戦)で亡くなった生きとし生けるものの霊を敵味方の別なく慰め、「みちのく」といわれ辺境とされた東北地方に、仏国土(仏の教えによる平和な理想社会)を建設する、というものでした。それは戦乱で父や妻子を失い、骨肉の争いを余儀なくされた清衡公の非戦の決意でもありました。 清衡公は長治2年(1105)より中尊寺の造立に着手します。まず東北地方の中心にあたる関山に一基の塔を建て、境内の中央に釈迦・多宝如来の並座する多宝寺を建立し、続いて百余体の釈迦如来を安置した釈迦堂を建立します。この伽藍(がらん)建立は『法華経』の中に説かれる有名な一場面を具体的に表現したものでした。(中尊寺の説明より)

中尊寺と言うと、金色堂のイメージが強すぎ、藤原氏の栄華を誇る為のお堂なのだろう、と思っていた。どうやら違うようだ。

私が勘違いしていたのだが、金色堂は外に光り輝くお堂が観えているのだろうと思っていたのだ。

実際は、金色堂を包むようなお堂が建てられてあり、入館料を払い金色堂を観ると言った形であった。藤原氏の栄華を思わせるものであった。

旅の笑える話。

五木寛之先生の本からの抜粋など、長くなりますので。興味のある方はこちらに。

https://note.com/shaludone1/n/nd839b0d6e9ad

中尊寺は、金色堂と経蔵を除いて多くの伽藍を火災で消失している、そのため、この2つのお堂以外は、ほとんどが近代以降に再建されたものだ。この本堂も明治42年(1909年)に建てられている。

面白いことに、その屋根の形がどことなく神社や京都御所に似ている。明治42年と言えば、日露戦争が終わった4年後だ。日本のナショナリズムがぐんぐん盛り上がっていく中で隆盛する神道の影響を受けたのだろうか、寺院でありながら神社を思わせる建築物になっていた。

こうしてみると、建物にも微妙にその時代ごとの国家の雰囲気が反映してるようで、なかなか興味深い。(五木寛之先生の本より)

面白いことに、その屋根の形がどことなく神社や京都御所に似ている。明治42年と言えば、日露戦争が終わった4年後だ。日本のナショナリズムがぐんぐん盛り上がっていく中で隆盛する神道の影響を受けたのだろうか、寺院でありながら神社を思わせる建築物になっていた。

こうしてみると、建物にも微妙にその時代ごとの国家の雰囲気が反映してるようで、なかなか興味深い。(五木寛之先生の本より)

どうやら、入館料がひつようなのは金色堂とそこから先のようだ。

宮沢賢治の詩碑がある。

金色堂と芭蕉句碑。

五月雨の降り残してや光堂

五月雨の降り残してや光堂

岩手県は山百合の季節であった

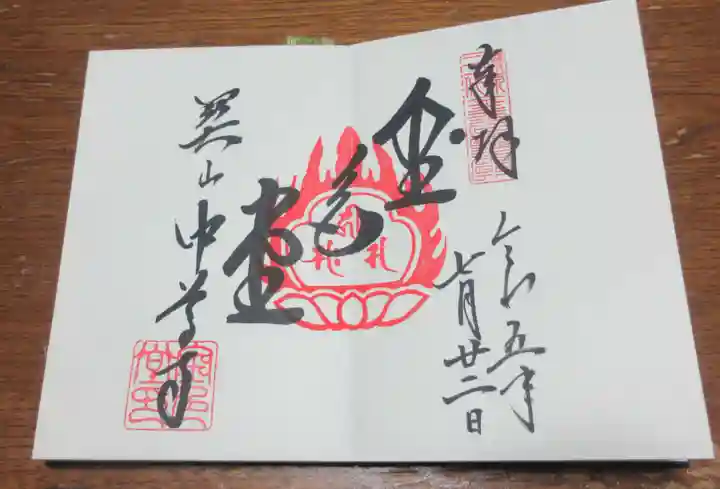

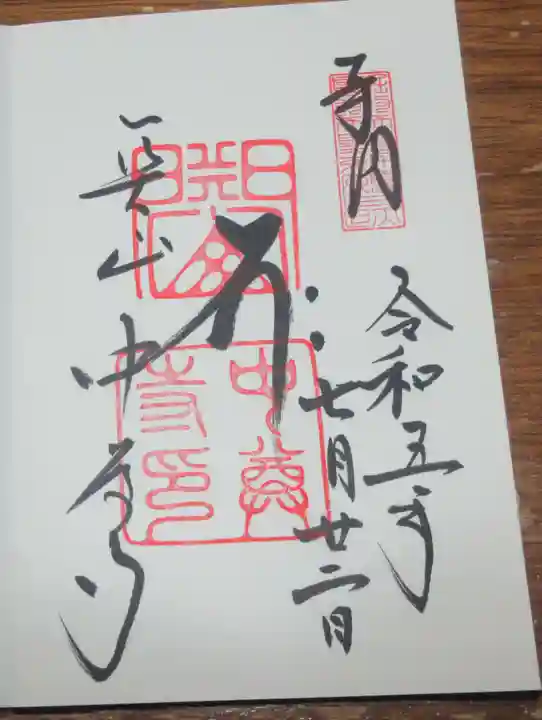

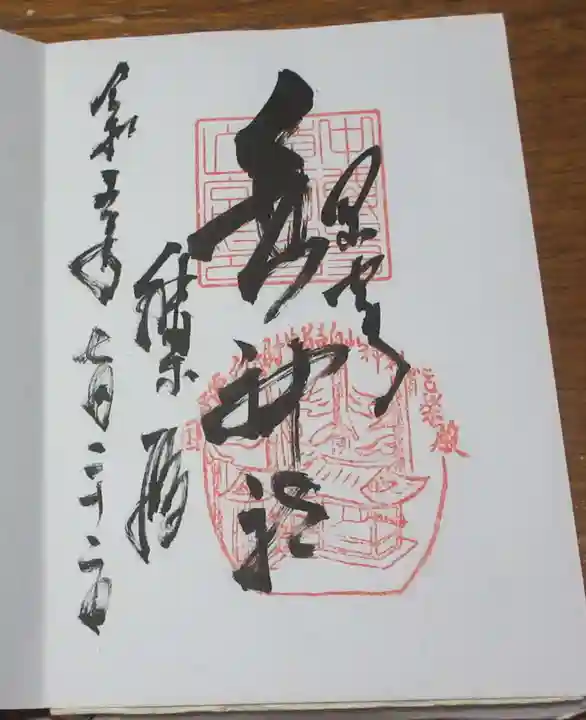

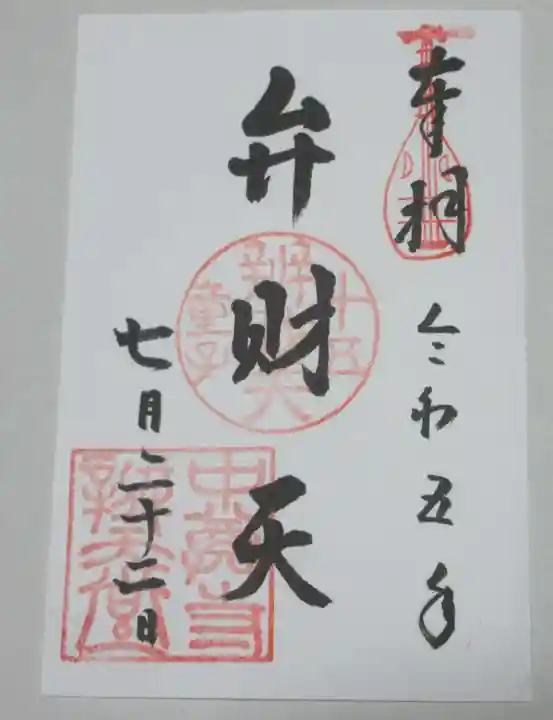

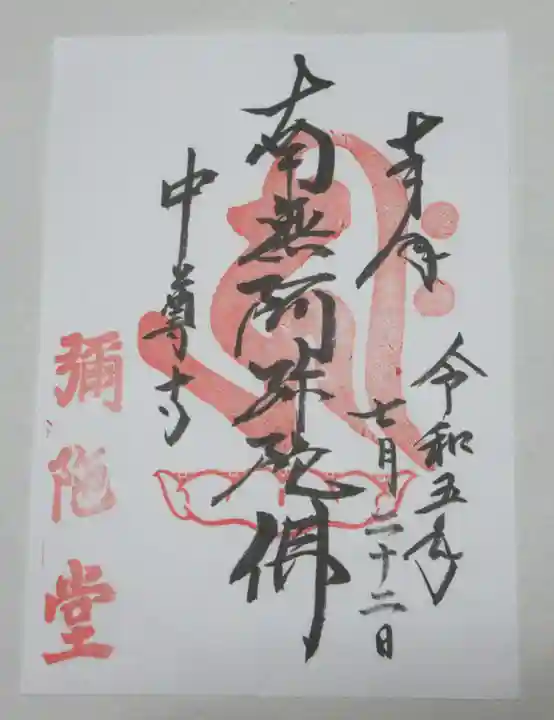

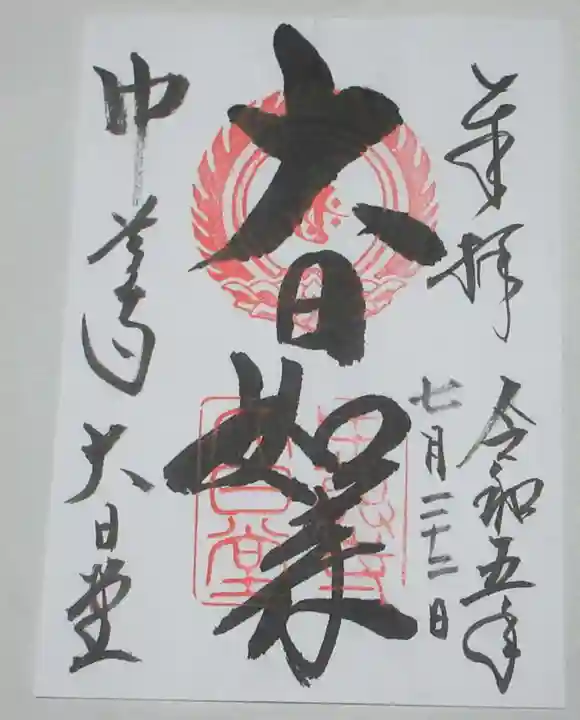

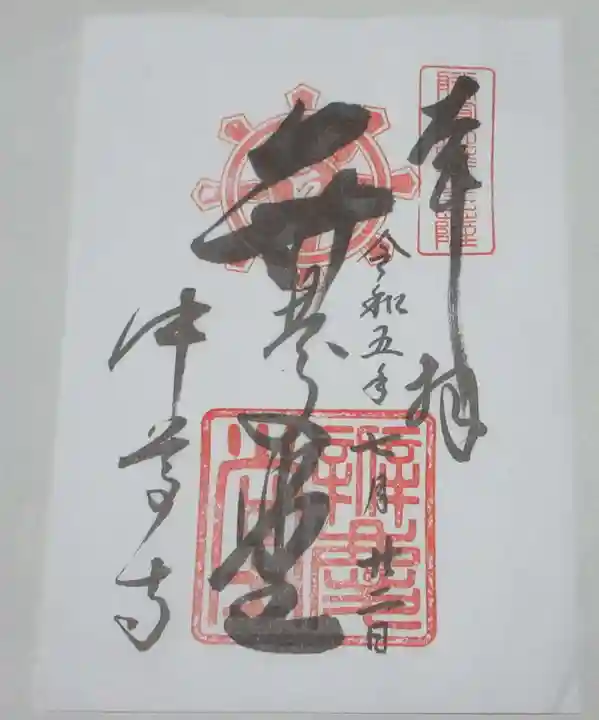

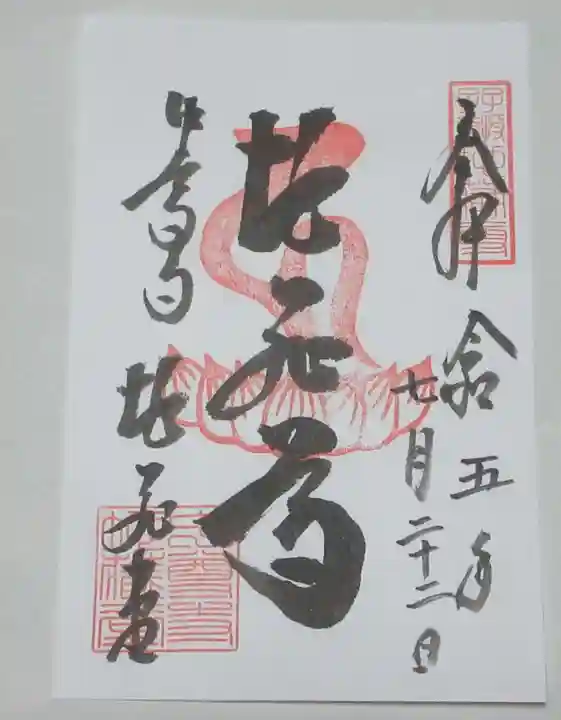

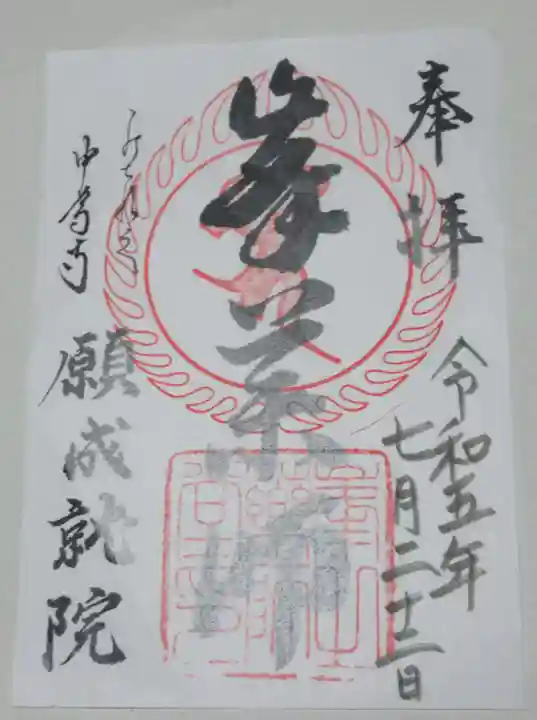

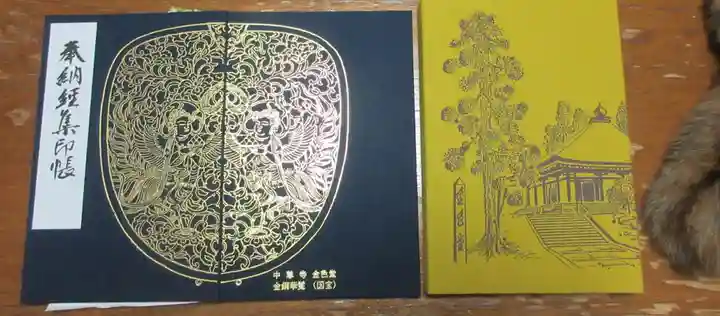

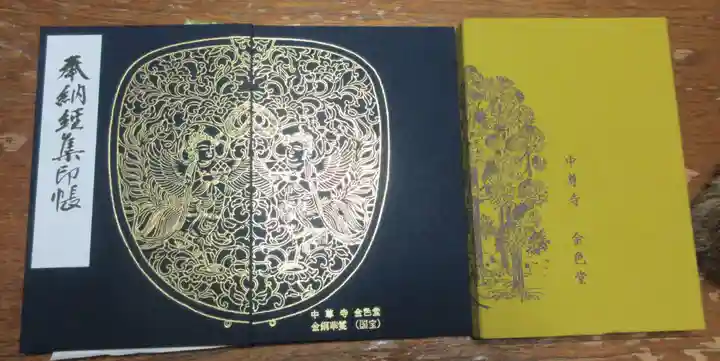

御朱印帳は金色堂にて販売とのことで、最初に金色堂に行き出入り口に向かう事にした。

すてき

投稿者のプロフィール

かおり1805投稿

誰も行かないような静かなお寺、神社が好きです。 地元の方、神社の所有者(小さい神社、祠は私有地が多い)に現地で話を聴き、ネットにない情報をホトカミあげてます。 しかあし! 私の投稿を読む人は1...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。