いはりじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

茨城県のおすすめ🎌

おすすめの投稿

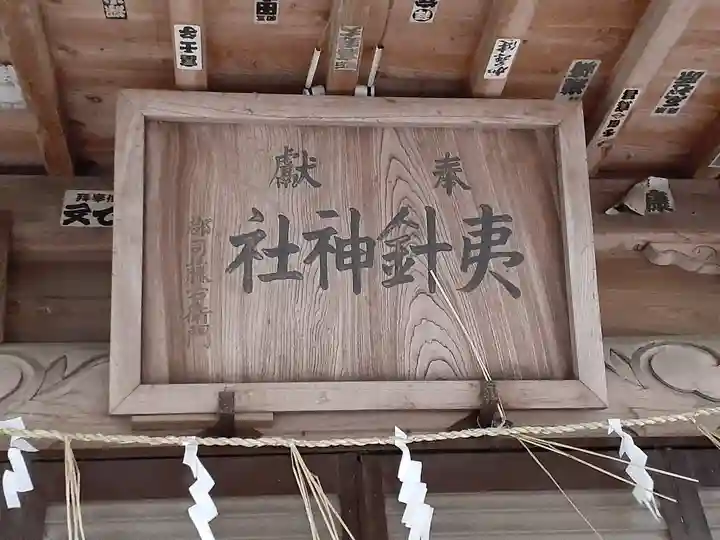

夷針神社は、茨城県東茨城郡茨城町にある神社。式内論社で、旧社格は村社。祭神は興津日子命、興津比賣命の2柱。

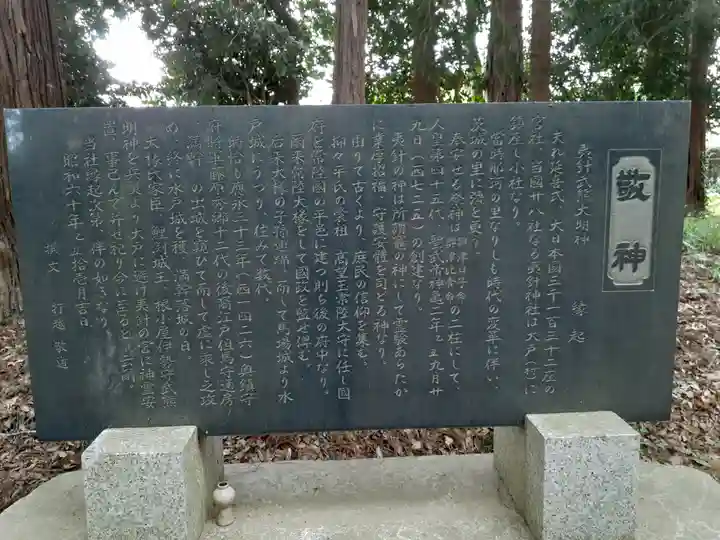

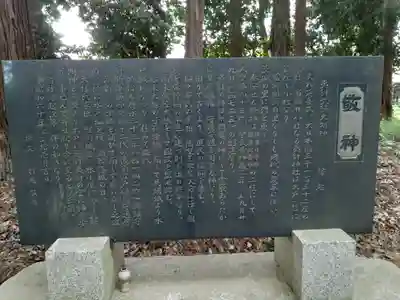

社伝によると、創建は奈良時代の725年。ただしその後、国史の記載はない。平安時代927年の『延喜式神名帳』には「常陸国 茨城郡 夷針神社」と記載がある。当地は長く大掾氏が治めていたが、室町時代の1426年、江戸通房により水戸城が攻められ、落城の時に城主・大掾満幹の家臣・根小屋伊勢守が水戸城の鎮守「武熊大明神」の神璽を持ち出し当神社に合祀した。このため、以降は、「武熊明神」、「両社大明神」などと呼ばれたという。江戸時代の1797年、1838年の裁許状には「夷針大明神 武熊大明神」と記載があるが、一般には「武熊明神」と称されていたようで、当神社が『延喜式神名帳』に記載のある「夷針神社」であるとは認識されてこなかった。以上より、式内社と称するには論拠が弱いが、他の論社も同様に決め手に欠いているため、当社も有力論社の一つとなっている。なお、「夷針神社」の論社は当社以外に<飯綱神社(笠間市)>、<足尾神社(石岡市)>、<胎安神社(かすみがうら市)>、<子安神社(かすみがうら市)>がある。

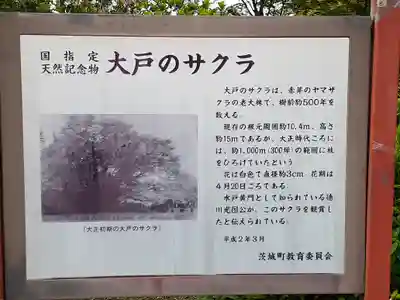

当社は、JR常磐線・赤塚駅の南方8kmの半耕作地の平地にある。境内の南端に一の鳥居があり、北端の社殿まで400mほどの参道が続く。境内は南北に細長く、参道を包み込むようにして高い古木が立っている。この点、古社らしい雰囲気がある。

今回は、常陸国の式内論社ということで参拝することに。参拝時は週末の午前中で、境内にはジョギング姿の地元民は見掛けたが、参拝者らしい人は自分以外にいなかった。

もっと読む

境内・文化財

境内・文化財をもっと見る|写真

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ