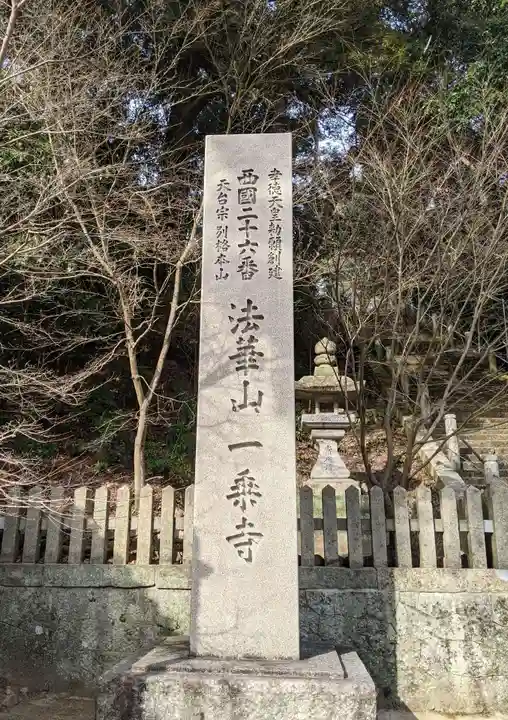

いちじょうじ|天台宗|法華山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方一乗寺のお参りの記録一覧

絞り込み

今年最初の遠出のお参りは、加西市にある一乗寺さんです。

大きな駐車場からすぐ、こちらは山門らしきものはありませんでしたが、入山料を払って先へ進むと目の前に石段が。頑張って登ると、左手に常行堂が現れます。

次の石段をまた頑張って登ります。

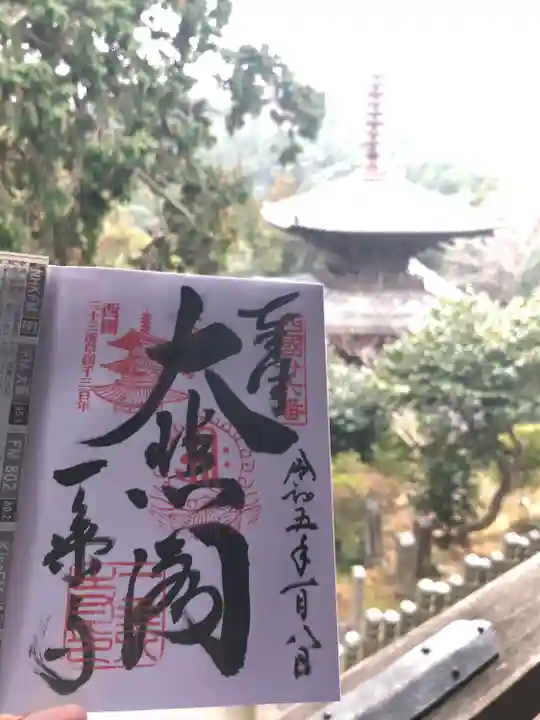

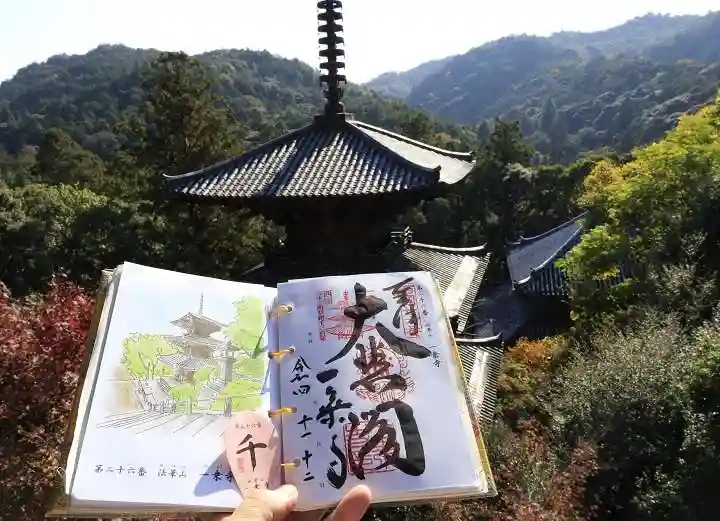

すると、左手に三重塔があります。素敵です。

しばらく、首を上げて下からじっくり観察です。

そしてまた次の石段を登ると、ようやくご本堂が。

早速お参りをさせていただきます。

ご本堂から三重塔がやや下側に見えますね。

それぞれの屋根がよく見えます。

こじんまりとした三重塔ですが、かなり近いところに見えるので細部までよく見えました。

ご本堂の天井には木の納め札がたくさん貼られていました。すごーい。

山の上のお寺でとても静かだし、ここだけ時間が止まっているかのような雰囲気でした。

遠いのでなかなか伺えませんが、また訪れたいお寺です。

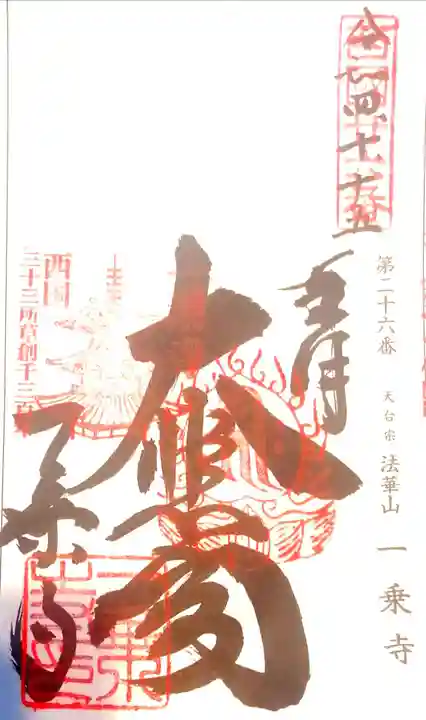

兵庫県の寺院巡りの2寺目は、兵庫県加西市に在る法華山 一乗寺です。1寺目の圓教寺から東へ約20kmの所にあります。西国三十三所観音霊場 第26番。

天台宗で、本尊は聖観音菩薩(秘仏)。

この秘仏本尊・銅造聖観音菩薩立像は重文で、お前立の銅造聖観音菩薩立像も重文、更にもう1躯の銅造観音菩薩立像も重文です。本尊以外の2躯は宝物館に安置されていますが公開日は4月4日と11月5日の年2日です。公開日以外でも事前に申込みすれば拝観可能です。(有料拝観500円)

創建は650年、孝徳天皇の勅願により、法道仙人の開山と伝わります。988年には花山法皇が行幸されて本堂(金堂)を大悲閣と命名し、西国三十三所観音霊場 第26番に定めたとの事です。法道仙人は天竺から紫雲に乗って日本まで飛来してきたと伝わる仙人なので実在は定かではありませんが、7世紀後半の白鳳時代の金綱仏が遺されていることから、かなり古刹なのは間違いないと思われます。

寺院の東側、道路沿いにかなりの台数が停めれる駐車場(300円)があります。

山門はありませんが、川に架かる小さな石橋を渡れば境内です。目の前直ぐに石造笠塔婆(県指定文化財)があり、入山受付で入山料(500円)を納めて石段を上がります。1段目の石段を上がると広くなって左側に常行堂。2段目の石段を上がると右側に法輪堂(経蔵)、左側に国宝・三重塔、平安時代の1171年に建立、よくもまあ800年以上も前の建物が火災にも遭わずに遺っているものです。現存している室町時代以前建立の三重塔は国宝指定が殆どです。(奈良の法起寺・薬師寺・當麻寺・興福寺、京都の浄瑠璃寺、滋賀の西明寺・常楽寺、等13塔) 3段目の石段を上がるとやっと本堂(金堂)がある所です。年配の方等には中々厳しい上りです。

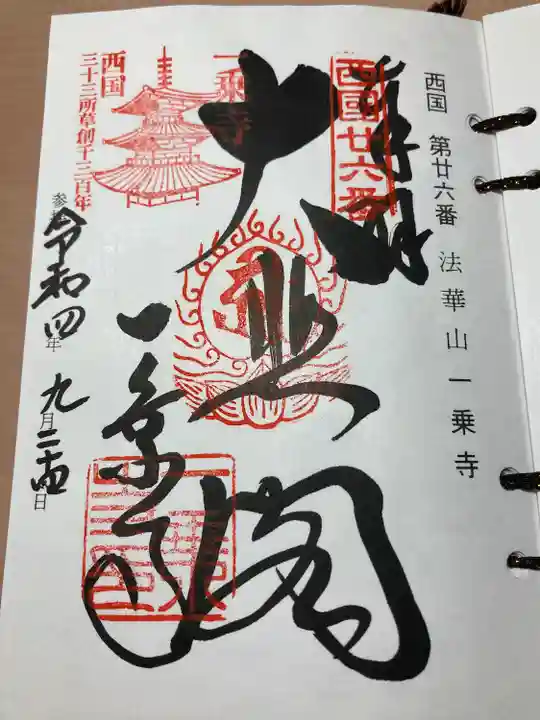

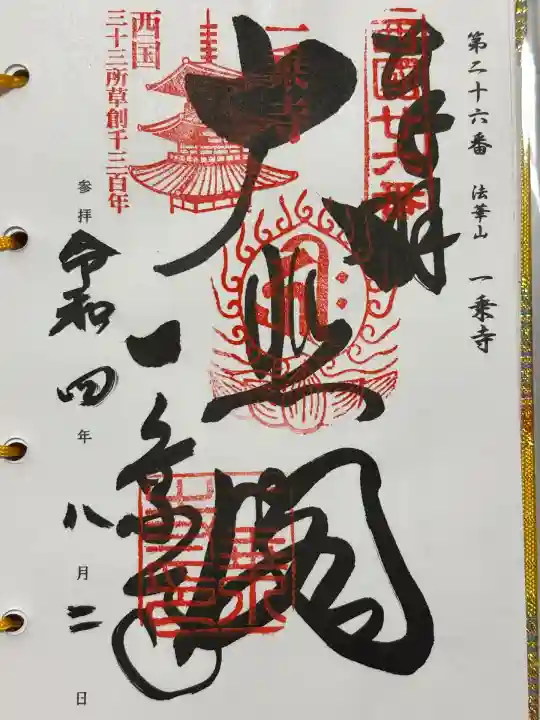

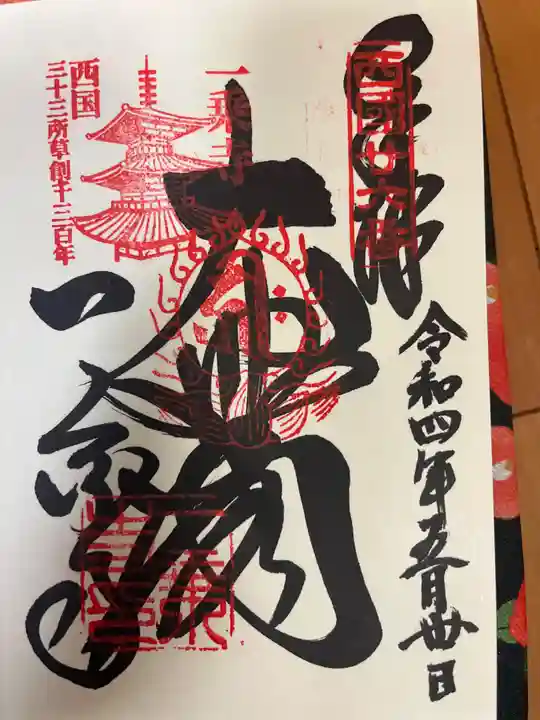

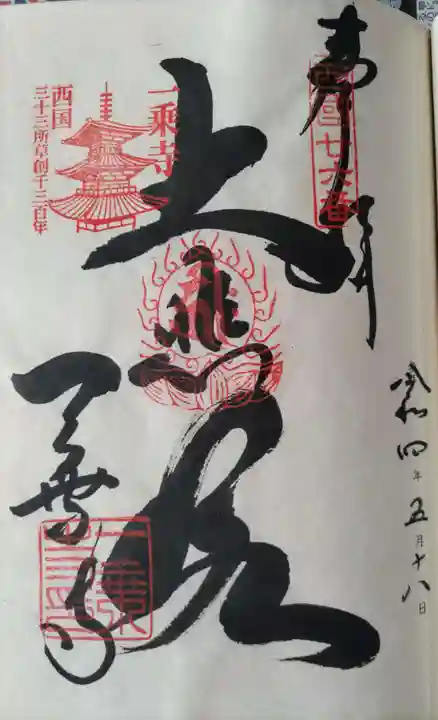

本堂は懸け造りとなっており、堂内へは鐘楼の前を通り裏側に回り込みます。手水があって、靴を脱いで上がりますが、回廊を石段の方へ戻ってから入ります。外陣と内陣は格子で仕切られていて内陣には入れませんので外陣で手を合わせます。本尊の聖観音菩薩、不動明王、毘沙門天は秘仏のためいずれも閉扉された厨子の中で観れません。外陣左側に納経所がありますので御朱印を頂きました。回廊に出ると綺麗な三重塔が目の前に見えます。

本堂の裏側の石段の上には護法堂、その左側の奥には妙見堂、弁天堂、行者堂があります。

右側の奥へ約150m上がると奥の院で、法道仙人が祀られている開山堂と賽の河原がありますが、今回は同行者と一緒だったためやめました。(前回参拝時に行きました。如何にも賽の河原のイメージのやや暗くて寂しい感じの所でした。)

駐車場に戻ってきました。駐車場の北側に塔頭の隣聖院がありました。(どうも無住の様です。) 折角ですので手を合わました。

西国三十三観音(26番)にて参拝。

いつもは急な階段を登っていますが、「車椅子や足の不自由な方はこちらへ…」の看板につられ坂道から本堂に向かいました。

太子堂や放生池の前を通り登ります。

車椅子でも登れる🟰緩やかな坂道だと思い込んでしまった。甘かった…。

ダラダラした登り、しかも階段より距離が長い。途中で休憩しようと思いましたが、何故か木製ベンチに石積みがされていて座ることができず。仕方なく歩き続け、ここを曲がったら本堂らしき矢印。

曲がった途端、素晴らしく急な坂道。

私的には、階段を休み休み登った方が楽だったかもです。

お参りを終えた後は、三重塔を見ながら階段で下りました。

受付まで戻ってくると可愛い猫ちゃんがいて、疲れが吹っ飛びました。

サクラ猫で地域の方がお世話されてるそうです。

法華山 一乗寺

~『賽の河原の石積み』~

山号 法華山

宗派 天台宗

御本尊 聖観音菩薩

創建年 白雉元年(650年)

開山 法道仙人

札所等

西国三十三所第26番

播磨西国三十三箇所第33番

播磨天台六山

神仏霊場巡拝の道第77番(兵庫第12番)

御詠歌

春は花 夏は橘 秋は菊

いつも妙(たえ)なる

法(のり)の華山(はなやま)

御詠歌 播磨西国

参れただ ここぞ御法(みのり)の 花の山

仏になると 一乗寺かな

指定文化財等

国宝:三重塔、絹本著色聖徳太子及天台高僧像

国指定文化財: 妙見堂、弁天堂、護法堂、五輪塔、御本堂、絹本著色阿弥陀如来像、絹本著色五明王像、銅造聖観音立像、木造法導仙人立像、木造僧形坐像、銅造観音菩薩立像

県指定文化財:鐘楼、石造宝塔、石造笠塔婆、三重塔古瓦

市指定文化財:石造九重塔

法華山は古来八葉の蓮華の山に喩えられ、

桜・新緑・紅葉が美しい都塵を絶した浄域

であります。

入園料 500円

(宝物館の拝観には、別途500円必要)

※宝物館の予約については、

2週間前までに連絡要

営業時間 8:00~17:00

定休日 なし

兵庫県加西市坂本町821-17

TEL 0790-48-2006

~かさい観光ナビより~

~・~・~・~

三途の川のほとりが賽の河原です。

「賽の河原の石積み」は、

賽の河原といえば、親より先に亡くなってしまった子供たちがまだ現世にいる親のために

「一つ積んでは父の為、二つ積んでは母の為」

と呟きながら石を積むという光景をおもい浮かべます。子供の魂が死後にたどり着く場所が賽の河原。

仏教では親より先に亡くなることは「五逆罪」のひとつであるとされています。 賽の河原で石を積むことは「仏塔」を作ることを表していて、子供たちはまだ現世にいる親のために功徳を積もうとします。

しかし、石の塔は完成することはありません。

必ず鬼が出てきて、積み上げた石を崩してしまいます。 なんと儚げな。

それでも石積みは毎日朝晩に6時間ずつ計12時間にも及びます。子供たちは半日この行為を繰り返すと言われています。残酷極まりないように感じますが、その時に子供の前に地蔵菩薩が現れて、「私を冥途での親だと思いなさい」と抱きしめてくれるそうです。

地蔵菩薩は、地獄の入り口で死者を救って下さると伝えられます。

地蔵菩薩が我が子を救って下さり、無事成仏したと思えることは、親にとっては何よりの救いです。

法華経には「童子の戯れに沙(すな)を聚(あつ)めて仏塔を作る」というくだりがあります。「子供が遊びで作ったとしても、仏塔を作ればそれは功徳を積んだことになる」という意味だそうで、そこから賽の河原の発想を得られたともいわれています。

一乗寺への入山口から東西に500mの場所にはかつての山門が残されています。

その東入山口道路(緩やかカーブになった辺り)の脇のやまみちから四国霊場写しのような石仏が連なります。

そして「賽の河原」・奥の院から太子堂への下り道の四国霊場写の周囲など、至るところに石積みがあり、粟嶋堂に至っては沢山の地蔵尊や石仏があります。

仏法には見られなくても、一般信仰として各地、西国と播磨西国霊場の中でも特に

法華山一乗寺には石積みが根付いているように感じています。

今回は、播磨天台六山と播磨西国の御朱印も

拝受することができました。

また近いうちに、古法華にもお参りさせて

頂きたいと思います。

ありがとうございます。

【西国三十三所巡り(17/33)】

一乗寺(いちじょうじ)は、兵庫県加西市坂本町にある天台宗の寺院。山号は法華山。本尊は聖観音菩薩。西国三十三所第26番。三重塔等が国宝、金堂、護法堂、妙見堂、弁天堂、石造五輪塔、銅像観音菩薩立像等が国指定の重要文化財。

創建は不詳。寺伝によると、飛鳥時代の650年に考徳天皇の勅命により法道仙人が創建したとされる(ただし、法道仙人は天竺(インド)から紫の雲に乗って日本に来たという伝説上の人物)。創建地は現在地の北に位置する笠松山と推定されているが、移転時期は不明。現存する三重塔(国宝)が平安時代末期の1171年建立であることから、その時期までには伽藍が整備されていたと推定されている。中世には山内に真言律宗の寺院も併設され、宗祖の興正菩薩が播磨国での布教活動の拠点とし、後醍醐天皇の腹心であった真言律宗出身の真言僧・文観房弘真が仏門に入った地でもあった。中世から近世にかけて何度かの火災に遭ったが、平安時代建立の三重塔は焼失を免れている。本堂は江戸時代初期1628年に姫路藩主・本多忠政の寄進により再建された。

当寺は、北条鉄道・播磨下里駅の南西4kmの丘陵地帯の中にある。大通り(県道717号線)に面した境内南端から入り、一段上がると常行堂、もう一段上がると国宝・三重塔があり、さらに一段上がると金堂がある。さらに裏手(北側)には開山堂があり、金堂周辺にも見どころがあるので、一通り見て廻るにはたっぷりと時間が必要。小山を半分見て廻る感じ。

今回は、西国三十三所の札所であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、自分以外にも多くの参拝者が訪れていた。

境内南端入口全景。派手派手しい看板などはなく、寺号標も控え目。自然に溶け込んだ、落ち着いた雰囲気。

境内に入ると2本の参道の間に、焼香炉とその裏に石造笠塔婆がある。石造笠塔婆は鎌倉時代後期のもの。後醍醐天皇(金輪聖王)がこの場所で輿を降りたとのこと。その先に、拝観受付がある。

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ