あがじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト楽しみ方

英賀神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2023年02月22日(水)

参拝:2023年1月吉日

夢前川のすぐ近くに鎮座。

夕方の参拝ということもあり、社務所は既に閉まっていましたが、夕陽に照らされて清々しい気分になりました。

拝殿内には古いものから新しいものまでとても多くの絵馬が奉納されており、思わず見入ってしまいました。

この地は室町時代初期に英賀城が築かれ、城下町はとても栄えていたそうです。

英賀御堂を拠点とする一向宗の門徒が多かった英賀衆は、黒田官兵衛の説得にも応じず毛利方についたため信長の命による秀吉により攻め滅ぼされたとあります。

御祭神 英賀彦神・英賀姫神

天満天神(菅原道真公)

春日大神(誉田別尊)

八幡大神(天児屋根尊)

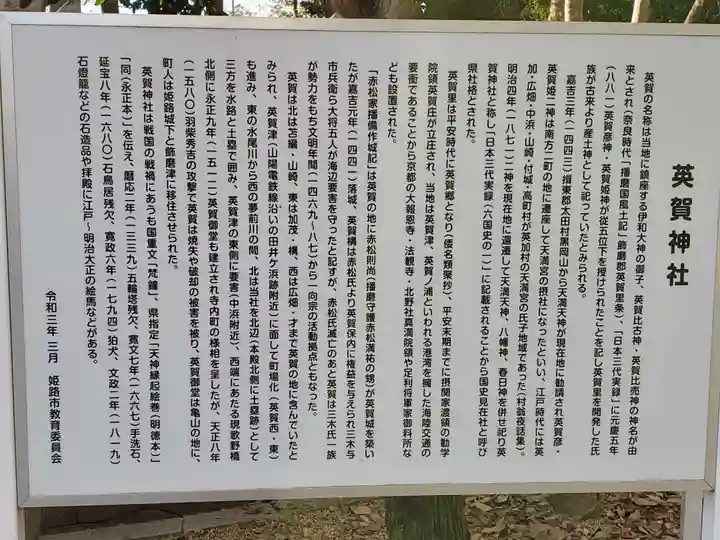

<ご由緒>~兵庫県神社庁HPより~

当神社の主祭神である英賀彦神と英賀姫神は、奈良時代の地誌である『播磨国風土記』に記載があり、その創建は遠く神代にある。平安時代の国史である『三代実録』にも記載があり、古くより朝廷の尊崇篤く、播磨地方の屈指の大社であったことがうかがえる。また神名が元になっている非常に珍しい地名であり歴史の古さを物語っている。

英賀彦姫二柱ご夫婦は御祖伊和大神の播磨御経営に当たり、英賀の地を拠点として播磨灘沿岸地域を開拓創始し英賀国を創り固め成したとあり、ゆえに夫婦和合・創業経営の神として御神徳あらたかである。

室町時代の初期には三木通近が英賀城主となり、城郭とともに大いに整備拡張し、またその尊信するところの太子黒岡山より天満宮を奉還し英賀天満宮と称した。羽柴秀吉の中国攻めに際し残念ながら落城し、城とともに戦火に消えることとなったが、氏子の敬神篤く社殿復興し、明治維新の社格制定に当たっては、いち早く県社に列せられている。

夕方の参拝ということもあり、社務所は既に閉まっていましたが、夕陽に照らされて清々しい気分になりました。

拝殿内には古いものから新しいものまでとても多くの絵馬が奉納されており、思わず見入ってしまいました。

この地は室町時代初期に英賀城が築かれ、城下町はとても栄えていたそうです。

英賀御堂を拠点とする一向宗の門徒が多かった英賀衆は、黒田官兵衛の説得にも応じず毛利方についたため信長の命による秀吉により攻め滅ぼされたとあります。

御祭神 英賀彦神・英賀姫神

天満天神(菅原道真公)

春日大神(誉田別尊)

八幡大神(天児屋根尊)

<ご由緒>~兵庫県神社庁HPより~

当神社の主祭神である英賀彦神と英賀姫神は、奈良時代の地誌である『播磨国風土記』に記載があり、その創建は遠く神代にある。平安時代の国史である『三代実録』にも記載があり、古くより朝廷の尊崇篤く、播磨地方の屈指の大社であったことがうかがえる。また神名が元になっている非常に珍しい地名であり歴史の古さを物語っている。

英賀彦姫二柱ご夫婦は御祖伊和大神の播磨御経営に当たり、英賀の地を拠点として播磨灘沿岸地域を開拓創始し英賀国を創り固め成したとあり、ゆえに夫婦和合・創業経営の神として御神徳あらたかである。

室町時代の初期には三木通近が英賀城主となり、城郭とともに大いに整備拡張し、またその尊信するところの太子黒岡山より天満宮を奉還し英賀天満宮と称した。羽柴秀吉の中国攻めに際し残念ながら落城し、城とともに戦火に消えることとなったが、氏子の敬神篤く社殿復興し、明治維新の社格制定に当たっては、いち早く県社に列せられている。

境内に入ると参道両脇にはご神馬

手水舎

拝殿前

拝殿

拝殿内は多くの絵馬がありました

本殿 東側から

ご神木 竹伯(なぎ)

末社 左から

琴平社 塩竈社 一宮社

琴平社 塩竈社 一宮社

本殿 西側から

末社 恵美須社

末社 厳島社

伊勢神宮 遥拝所

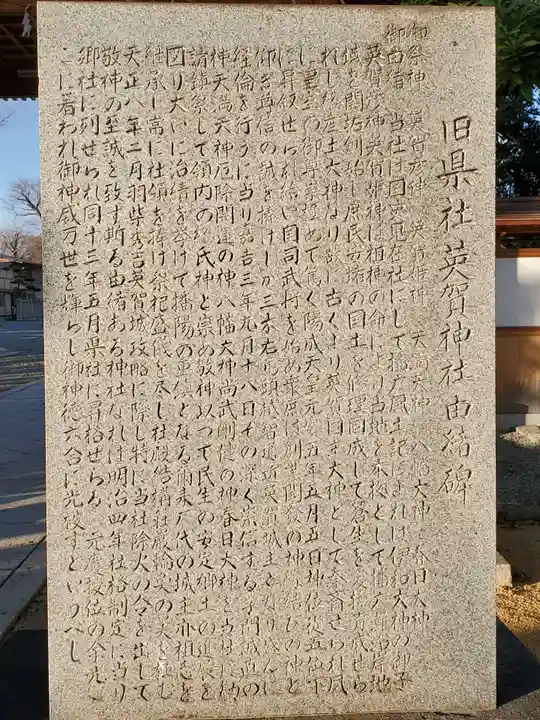

由緒碑

境内の北側は英賀城跡の土塁が残されていました

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。