ながすてんまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方長洲天満宮の御由緒・歴史

| ご祭神 | 菅原道真公 | |

|---|---|---|

| ご神体 | 不詳 | |

| 創建時代 | 延喜元年(901年)以降 | |

| 創始者 | 不詳 | |

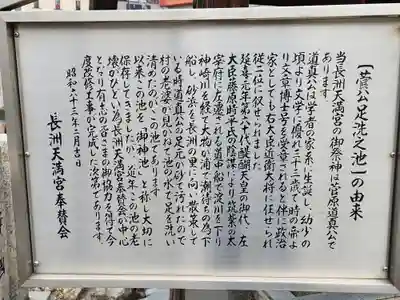

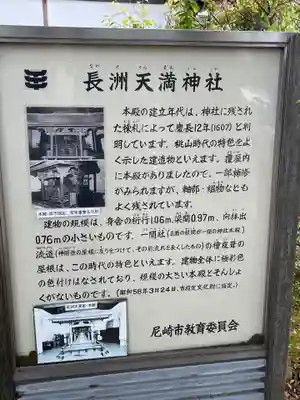

| ご由緒 | 祭神の菅公は古くより学問の神として尊崇され、公にまつわる幾つかの伝承が残る。その一つに大宰府左遷の折、長洲の浦に舟待ちされ、村人は公より「人知れず移る涙は津の国の長洲と見えて袖とぞ朽ちぬる」の歌と自画像を賜った。公の没後、その徳を称えて叢祠を建て画像を奉斎したが、後世領主が他に移封された折に画像を強いて持ち出したところ凶事多く、返却したという伝えがある。本殿は棟札によると慶長12年の創建で桃山時代の様式をよく伝え、市の文化財第一号に指定されている。また本殿の野板から出てきた絵馬が市により修復され、尼崎で最も古いものとして再現された。平成2年に社殿が改築されたが、阪神淡路大震災により被災、平成8年再建。その後平成11年火災に遭うも翌年氏子の尽力により修復され現在に至る。また毎年2月には宮座が催される。 [本務社の皇大神社HP内当神社由緒書きより] |

兵庫県のおすすめ2選🎌

広告

歴史の写真一覧

兵庫県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ