かんのうじ|真言宗御室派|武庫山

御朱印・神社お寺の検索サイト

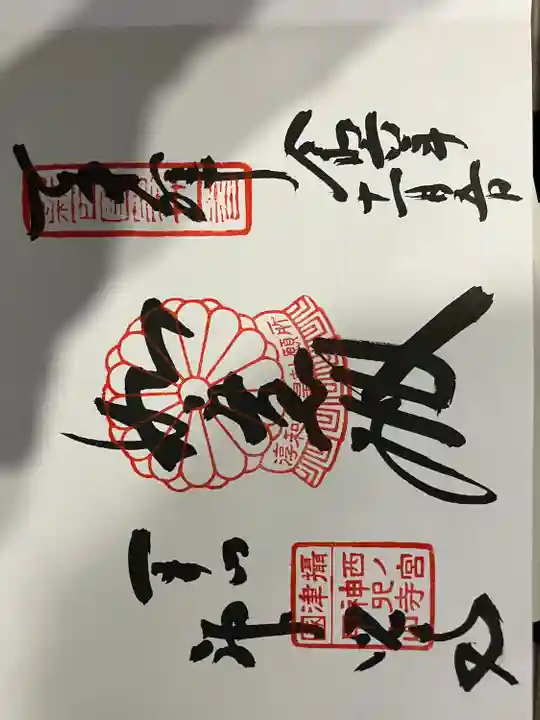

楽しみ方神咒寺のお参りの記録一覧

絞り込み

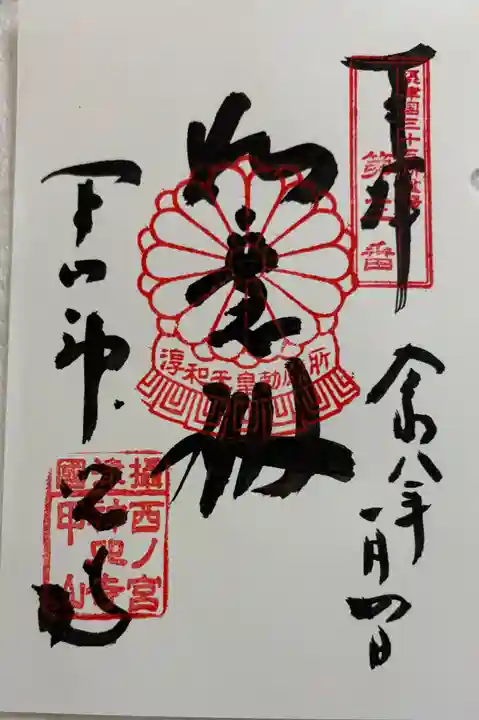

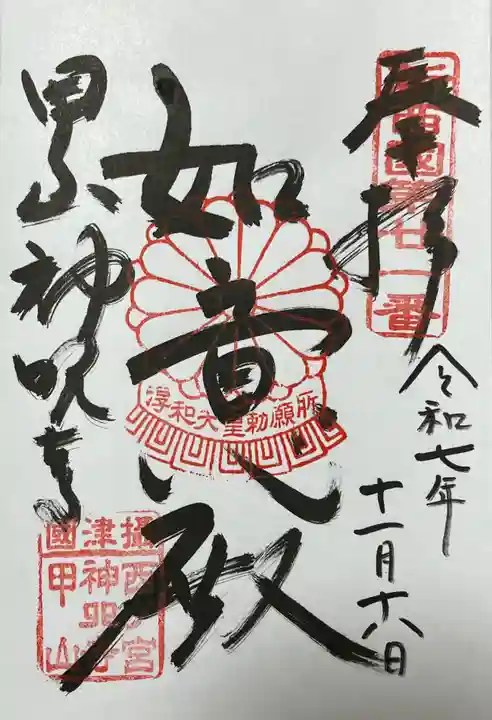

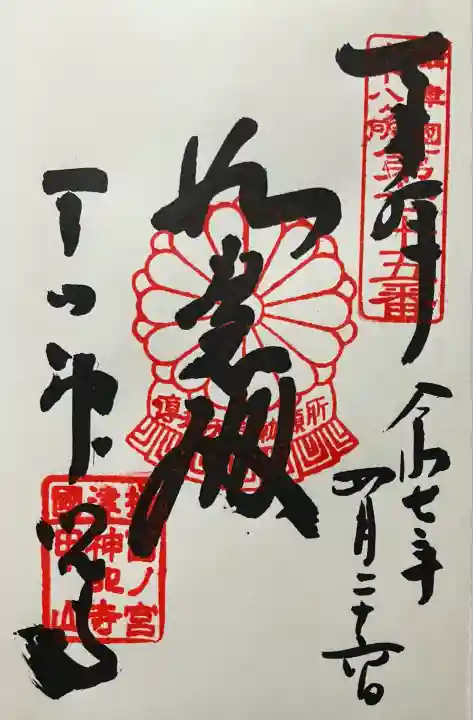

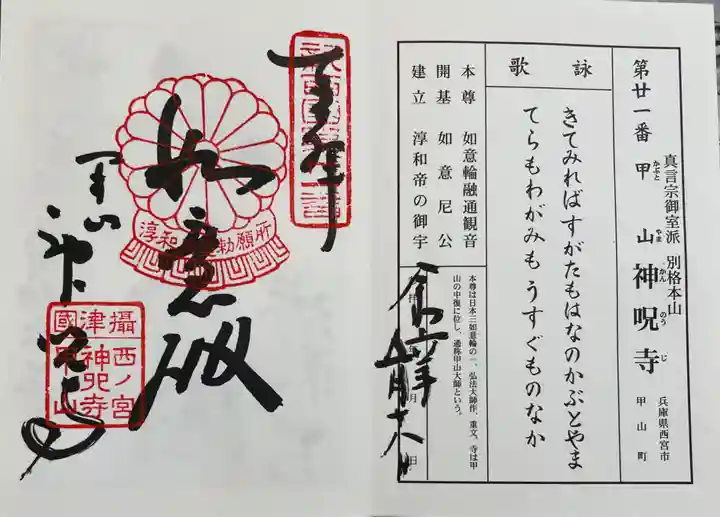

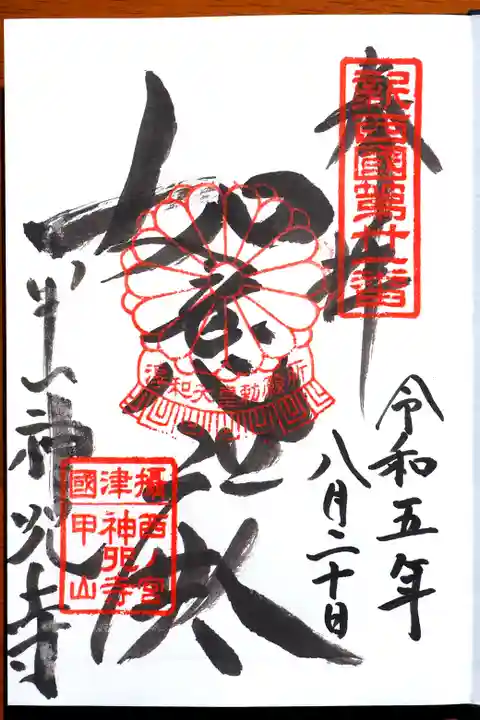

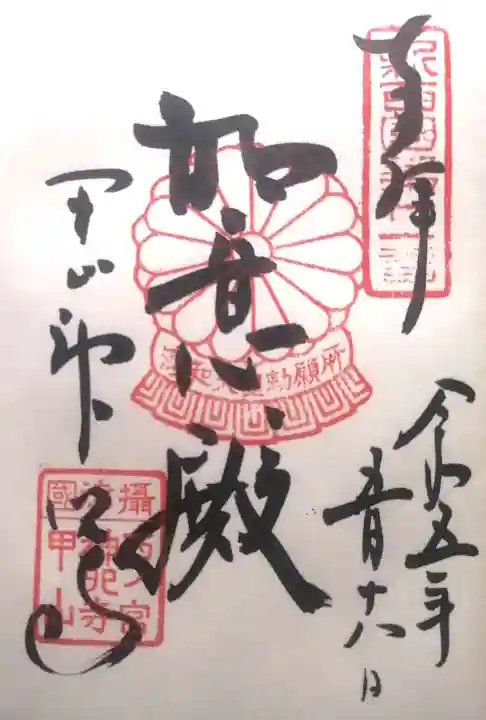

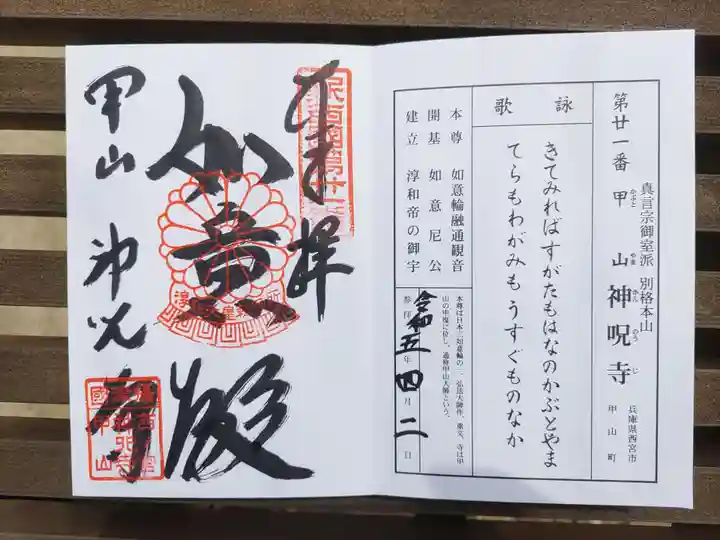

甲山神呪寺(第21番札所) 創立(831年)

宗派)真言宗御室派別格本山

本尊)如意輪観音菩薩 開基)如意尼公

今日は何度か来た神呪寺の投稿です

【wonderful KOBE】からの編集の引用‼︎

淳和天皇の妃(きさき)、眞井(まない)御前が弘法大師を導師に迎えて開いたと言われる真言宗の寺です。

“神の山"と信仰されてきた甲山の中腹にあることから、神の様な不思議な力のある寺として神呪寺と名付けられたとか・・・

《神呪寺のスピリチュアルパワー》

浄化と再生、繁栄と女性性の向上、

弘法大師の霊力によるエネルギーの

付与‼︎

神呪寺は、訪れた人に強いパワーを与え、心の傷を癒やし、現実を好転させる手助けをすると言われたり、金運のパワースポットとしても有名です。

商売繁盛や家業繁栄の御利益もある様ですね!🤩

[寺号の由来]⛩️⛩️

神呪寺の寺号は、神を呪うのでは無く

"神の寺が"転じたものとされ、『神呪』は、仏教に於ける呪文や真言と同義語で、"仏の真の言葉”を意味します🧐

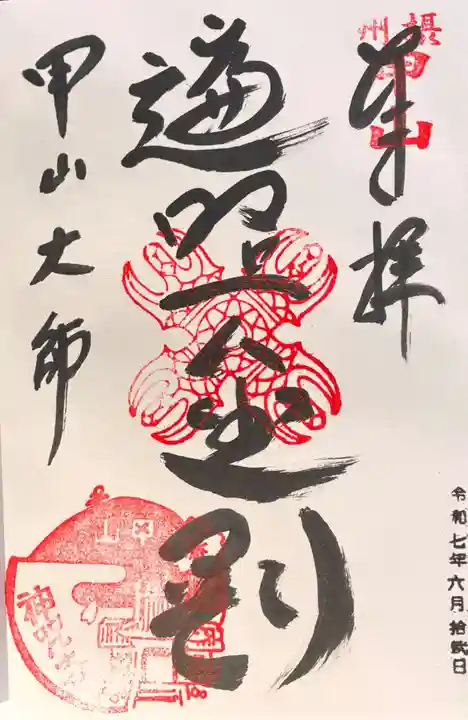

今回は兵庫県の寺院巡りです。先ず1寺目は西宮市に在る甲山 神呪寺です。「かんのうじ」と読みます。なかなか読めないですね。以前の山号は「武庫山」で、先代往持の時に「甲山」に変えたとの事です。通称は甲山(かぶとやま)大師、新西国三十三箇所の第21番札所。

真言宗御室派の別格本山で、本尊は如意輪観音。

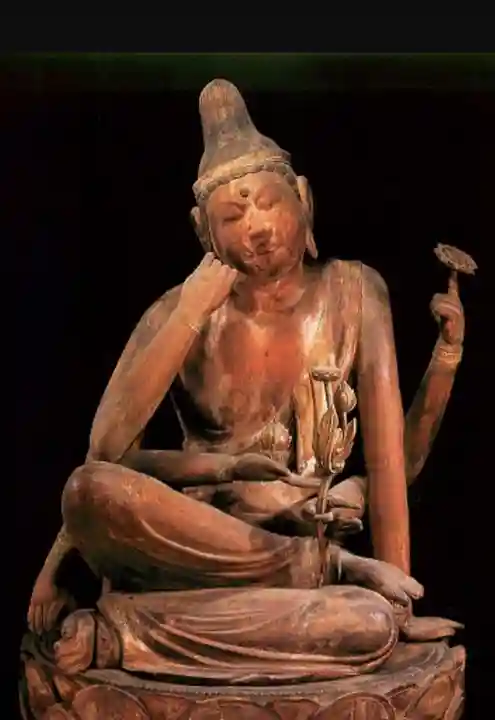

この本尊・如意輪観音坐像は重文で、他に弘法大師坐像、不動明王坐像、聖観音立像も重文です。

この本尊・如意輪観音は年に1日のみ、5月18日に開帳されます。年1日だけのため中々行く事が出来ず、やっと今回仕事の都合を付けて(今年の5/18は平日なので仕事を休んで)行く事が出来ました。

830年に弘法大師空海が自身で如意輪観音像を刻み、それを本尊として831年に本堂を建立。鎌倉時代初期の寿永年間(1182~84年)に源頼朝が梶原景時を奉行として再興。織田信長が荒木村重を攻めた有岡城の戦い(1578年)の兵火により多くの堂塔を焼失。1719年に諸堂が再興されたとの事です。

名神高速で西宮ICまで行き、そこから北上。高級住宅街を通り抜け(結構な坂が多いので大変そうですけど。)駐車場の横に出ましたので停めさせて頂きました。(無料、第2駐車場もあり)

石段を上がりかけて、ふと振り返ると道路を挟んだ先に山門。危ねぇ~、山門をくぐらずに行くところでした。山門まで下りました。増長天と広目天を安置、網目が細かくてカメラのピントが二天像に合いません。立看板は二天門ではなく仁王門となっていました。仁王門をあとに本堂への石段を上がります。少し上がると左側に弁天池があり弁財天、右側に三十三観音や記念碑等。もう少し上がると左側に詠歌堂、延命地蔵菩薩という額がありましたが堂内は空の様です。右側には子育地蔵尊、高雄地蔵大菩薩。更に上がると右上に鐘楼が見えて、本堂前に出ました。堂宇が並んでいます。左側には手水、その先に納経所でしたので、御朱印をお願いしながら、拝観の順路等をお聞きしたら、一番手前(向かって一番左側)から上がって、順番に奥へ(向かって右側へ)進むとの事でした。左から上がると拝観受付があり、招待状を持参の人は渡して堂内へ、無い人は記帳との事で住所・氏名を記載したら「遠い所からわざわざ有難うございます。」と仰って頂きました。受付を済ませ、先ずは大師堂。重文の弘法大師坐像が祀られています。大師堂と本堂の間に弁財天が祀られていて、その横の間には釈迦如来・十一面観音等の小像、この日だけなのかわかりませんが聖天(大聖歓喜天)も。

ここから本尊拝観への行列が出来ていました。行列に並ばなくても本尊の厨子は開かれていますので須弥壇手前から観る事は出来ますが、折角なので目前で観たいですからね。15分以上並んだでしょうか、秘仏本尊・如意輪観音坐像(重文)の前に。高さ約99cm、830年に弘法大師が刻んだとされますが、10世紀末~11世紀初め頃の作とみられています。大阪・河内長野市の観心寺、奈良・宇陀市の室生寺の如意輪観音とで日本三如意輪観音と言われています。1面6臂で、右脚を曲げて、曲げた左脚の上にするという珍しい形をとっています。左脚は後補で、元は半跏像の様に下に垂らしていた可能性もあります。また、首を斜めに傾け、物思いに耽る艶めかしい感じでした。

本尊厨子の両脇に二天像、左側の脇間には大黒天・如意輪観音、地蔵菩薩が、右側の脇間には毘沙門天が祀られていました。

本堂の先は不動堂で、中尊に重文の不動明王坐像で、左側に弘法大師像、右側に興教大師像。不動堂の先は納骨堂で、重文の聖観音立像が祀られていました。ここでお堂から退出となります。(大師堂→本堂→不動堂→納骨堂)

納骨堂の右側には阿弥陀堂?で、その間の道を進むと多宝塔と鎮守社が並んでいました。

見応えのある仏像が多数、仏像好きにとっては堪能できる寺院でした。

兵庫県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ