おうごはちまんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方淡河八幡神社のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年11月19日(金) 00時19分27秒

参拝:2021年11月吉日

淡河川のすぐそばに鎮座する淡河八幡神社。

奈良時代の末期、宝亀10年(779年)に表筒男命をお祀りしたのが始まりとされる。

なぜ表筒男命をお祀りする経緯になったのかは不明ですが、最初は住吉神社だったんでしょうか?

その後、仁平年間(1151~1154年)に第27代安閑天皇(吉野の神)をお祀りする。

そして鎌倉時代の初めである貞応2年(1223年)に鶴岡八幡宮から応神天皇の分霊を迎えて、若宮八幡宮と改称したとのこと。

その後、淡河城主の淡河氏、そして淡河氏を滅ぼして新たに淡河城主となった有馬豊氏(競馬の有馬記念は有馬頼寧氏の功績を称えて記念して出来たレースだそうですが、その有馬頼寧氏の先祖)、明石藩主から篤い信仰を受けたそうです。

また石碑から続く参道の横には弓道場があります。

こちらの神社には、御弓神事(兵庫県指定重要無形民俗文化財)があるそうです。

鎌倉時代が発祥ともされる古い神事が今も続いているそうです。

さらにこちらの神社の境内である八幡の杜には、車も二輪も立ちることが許されていない、絶対的な神域とされています。

私がお参りしたのは午後15時半頃でしたが、この日の七五三ご祈祷のご家族が帰られるところだったようで、境内はとても静まりかえっていて神聖な雰囲気が漂っていました。

奈良時代の末期、宝亀10年(779年)に表筒男命をお祀りしたのが始まりとされる。

なぜ表筒男命をお祀りする経緯になったのかは不明ですが、最初は住吉神社だったんでしょうか?

その後、仁平年間(1151~1154年)に第27代安閑天皇(吉野の神)をお祀りする。

そして鎌倉時代の初めである貞応2年(1223年)に鶴岡八幡宮から応神天皇の分霊を迎えて、若宮八幡宮と改称したとのこと。

その後、淡河城主の淡河氏、そして淡河氏を滅ぼして新たに淡河城主となった有馬豊氏(競馬の有馬記念は有馬頼寧氏の功績を称えて記念して出来たレースだそうですが、その有馬頼寧氏の先祖)、明石藩主から篤い信仰を受けたそうです。

また石碑から続く参道の横には弓道場があります。

こちらの神社には、御弓神事(兵庫県指定重要無形民俗文化財)があるそうです。

鎌倉時代が発祥ともされる古い神事が今も続いているそうです。

さらにこちらの神社の境内である八幡の杜には、車も二輪も立ちることが許されていない、絶対的な神域とされています。

私がお参りしたのは午後15時半頃でしたが、この日の七五三ご祈祷のご家族が帰られるところだったようで、境内はとても静まりかえっていて神聖な雰囲気が漂っていました。

まずは石碑がお出迎え

この手前には社号標もありましたが、写真を撮り忘れ😅

この手前には社号標もありましたが、写真を撮り忘れ😅

鳥居

なにやら拝殿前が華やかです

なにやら拝殿前が華やかです

拝殿

奉納された菊が飾られていました

奉納された菊が飾られていました

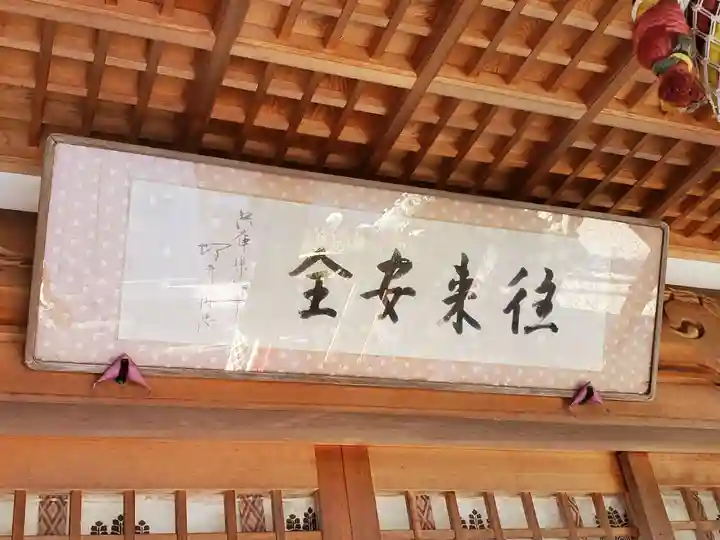

拝殿には、「往来安全」の書

これは元兵庫県知事の坂井時忠さんの書だそうです

これは元兵庫県知事の坂井時忠さんの書だそうです

拝殿斜め前方から

本殿(西側から)

末社

御祭神は武内宿禰命

御祭神は武内宿禰命

本殿の北側には御神木の切り株でしょうか

末社

御祭神は大山津見神

御祭神は大山津見神

本殿(東側から)

「手挟み」の彫刻が見事でした

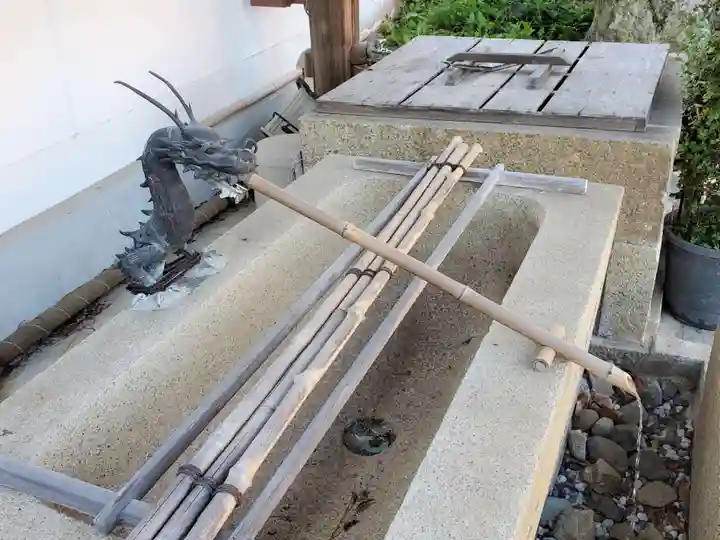

手水舎

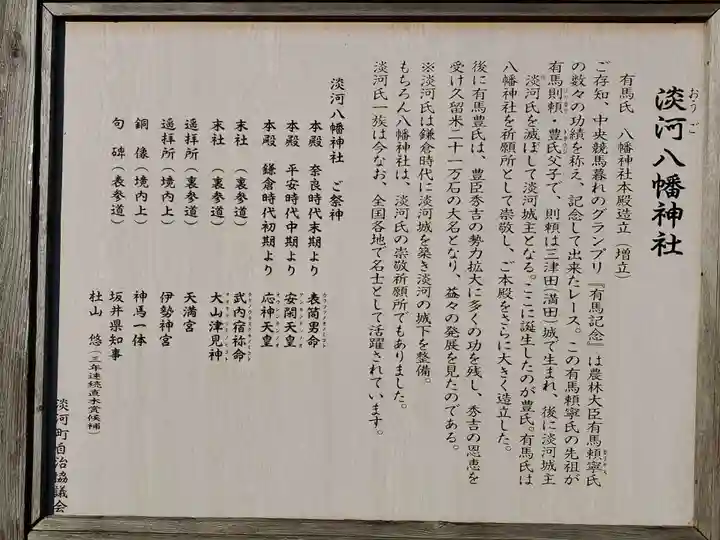

境内入口の石碑近くにある由緒書

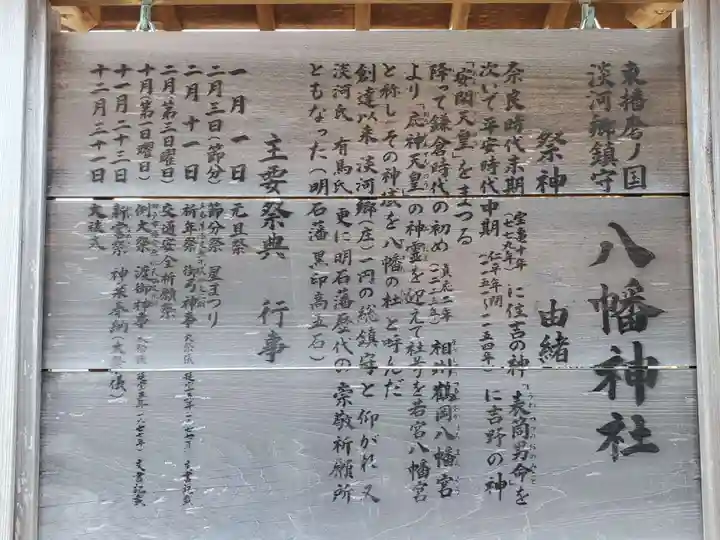

こちらは鳥居近くにある由緒書

御弓神事と御旅神事の説明

すてき

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば神主さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

神主さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。