御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方龍雲院のお参りの記録(1回目)

投稿日:2021年11月27日(土) 01時50分40秒

参拝:2021年9月吉日

渡島半島南部④松前公園『曹洞宗華遊山龍雲院』国指定重要文化財

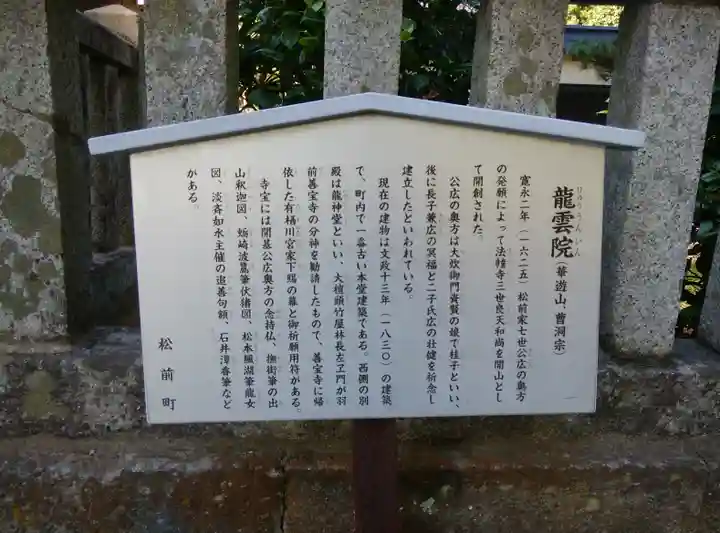

「北の小京都」松前の寺町に建つ曹洞宗の寺院で、寛永2年(1625年)の創建。京から輿入れした2代藩主松前公廣(7世公廣:きんひろ)の正室桂子(大納言大炊御門資賢の娘)が、亡くなった長男の冥福を祈って建立した寺(寺名も長男の戒名に由来)。松前藩に京の公家から輿入れした6人の最初が桂姫(桂子)で、松前京風文化のルーツが龍雲院とも言われる。

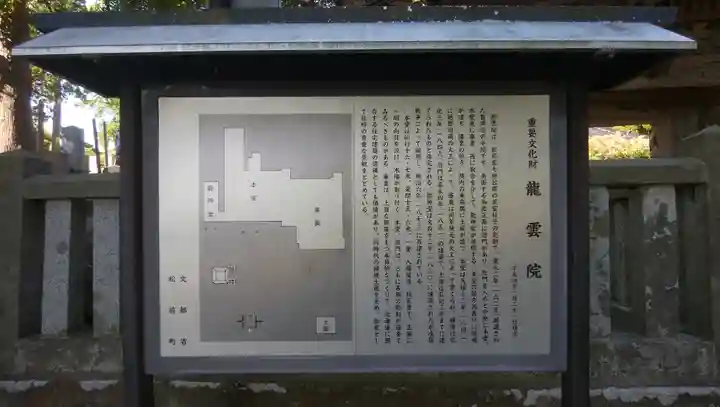

松前家の菩提寺法幢寺の僧良天を開山として、法幢寺の南側に接して創建。惣門は伽藍正面の南面にあり、惣門を入ると正面奥に本堂。本堂東に庫裏、西に海上航行の安全を司る龍神を祀る龍神堂(附指定)がある。本堂の南面西寄りに鐘楼、境内の東南隅には土蔵が建つ。

本堂、庫裏はともに天保13年(1842年)の建立で、本堂は北越宮川(現:柏崎市宮川)の大工、庫裏は地元松前の大工によって建てられている。鐘楼は弘化3年(1846年)、土蔵は弘化3年までに建てられたと推定され、惣門は嘉永4年(1851年)建立。龍神堂は文政13年(1830年)に建立されたが、函館戦争によって破損したため明治6年(1873年)に再建。

福山城(松前城)背後の寺町一帯には、江戸時代には八幡社や法幢寺をはじめ15余の寺社が建ち並んでいたが、その多くは箱館戦争の戦火やその後の火災、松前からの転出などによって失われた。運良く戦禍をまぬがれ江戸時代のままの伽藍(がらん)を残す貴重な寺院となっています。明治8年奉納の北前船の絵馬も所蔵される。

《余談》

松前藩は奥羽越列藩同盟に属していたが、いち早く新政府軍に寝返ってたことで福山城(松前城)が新選組副長だった土方歳三を総督とする旧幕府軍の攻撃を受ける。軍備も旧式で、幕府所有の軍艦「蟠竜丸」「回天丸」などからの砲撃もあってあっけなく落城。松前藩は城下に火を放って逃走し、寺町の各寺にも火を放つことが強いられた。一部の住職がこれを受け流したことで、貴重な往時の建物(寺院)が現在も残る結果となったそう。

「北の小京都」松前の寺町に建つ曹洞宗の寺院で、寛永2年(1625年)の創建。京から輿入れした2代藩主松前公廣(7世公廣:きんひろ)の正室桂子(大納言大炊御門資賢の娘)が、亡くなった長男の冥福を祈って建立した寺(寺名も長男の戒名に由来)。松前藩に京の公家から輿入れした6人の最初が桂姫(桂子)で、松前京風文化のルーツが龍雲院とも言われる。

松前家の菩提寺法幢寺の僧良天を開山として、法幢寺の南側に接して創建。惣門は伽藍正面の南面にあり、惣門を入ると正面奥に本堂。本堂東に庫裏、西に海上航行の安全を司る龍神を祀る龍神堂(附指定)がある。本堂の南面西寄りに鐘楼、境内の東南隅には土蔵が建つ。

本堂、庫裏はともに天保13年(1842年)の建立で、本堂は北越宮川(現:柏崎市宮川)の大工、庫裏は地元松前の大工によって建てられている。鐘楼は弘化3年(1846年)、土蔵は弘化3年までに建てられたと推定され、惣門は嘉永4年(1851年)建立。龍神堂は文政13年(1830年)に建立されたが、函館戦争によって破損したため明治6年(1873年)に再建。

福山城(松前城)背後の寺町一帯には、江戸時代には八幡社や法幢寺をはじめ15余の寺社が建ち並んでいたが、その多くは箱館戦争の戦火やその後の火災、松前からの転出などによって失われた。運良く戦禍をまぬがれ江戸時代のままの伽藍(がらん)を残す貴重な寺院となっています。明治8年奉納の北前船の絵馬も所蔵される。

《余談》

松前藩は奥羽越列藩同盟に属していたが、いち早く新政府軍に寝返ってたことで福山城(松前城)が新選組副長だった土方歳三を総督とする旧幕府軍の攻撃を受ける。軍備も旧式で、幕府所有の軍艦「蟠竜丸」「回天丸」などからの砲撃もあってあっけなく落城。松前藩は城下に火を放って逃走し、寺町の各寺にも火を放つことが強いられた。一部の住職がこれを受け流したことで、貴重な往時の建物(寺院)が現在も残る結果となったそう。

すてき

投稿者のプロフィール

ぱん吉🍀1144投稿

お休みから心機一転リスタート!よろしくお願いします ٩(ˊᗜˋ*)و … … 広い北海道~地域の特色や様々なご縁を楽しみながらの参拝〜ゆるっと全道を巡りました。 皆さんの投稿を参考にしなが...もっと読む

ホトカミ見ました! で広がるご縁

ホトカミを見てお参りされた際は、もし話す機会があれば住職さんに、「ホトカミ見てお参りしました!」とお伝えください。

住職さんも、ホトカミを通じてお参りされる方がいるんだなぁと、ホトカミ無料公式登録して、情報を発信しようという気持ちになるかもしれませんし、

「ホトカミ見ました!」きっかけで豊かな会話が生まれたら、ホトカミ運営の私たちも嬉しいです。