ほんぎょうじ|浄土真宗本願寺派|真如山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方100年後に神社お寺を残せる未来へ

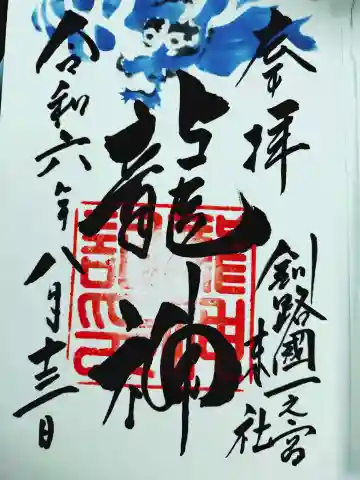

おすすめの投稿

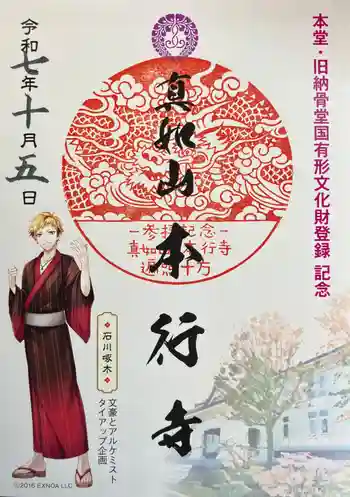

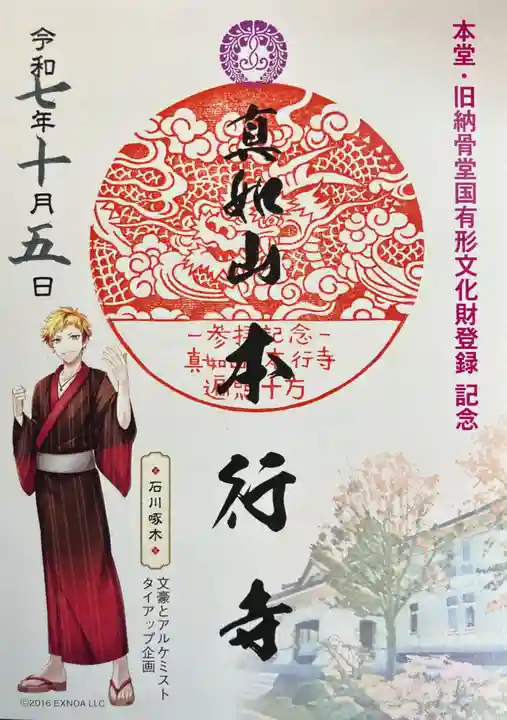

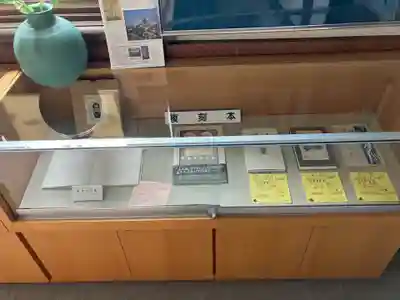

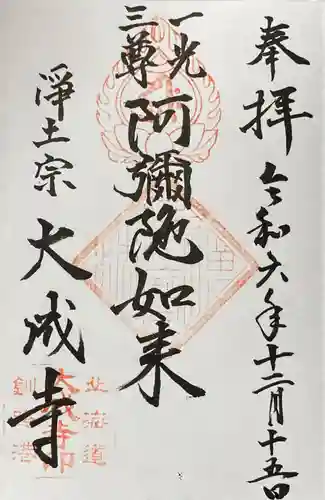

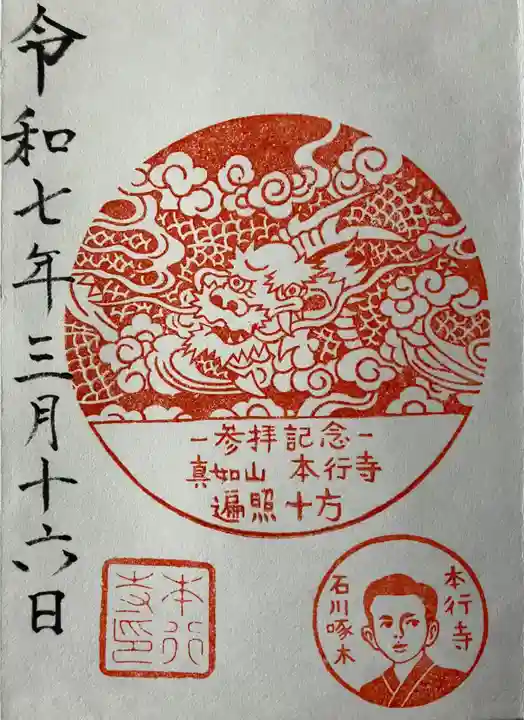

釧路米町公園近くにある、浄土真宗本願寺派の真如山本行寺に参拝と参拝記念消しゴムはんこをいただきにやってきました。

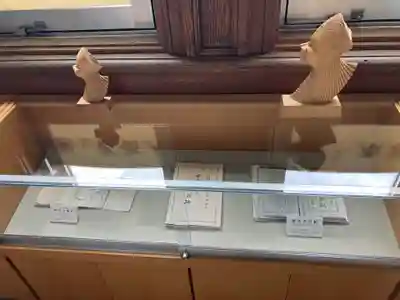

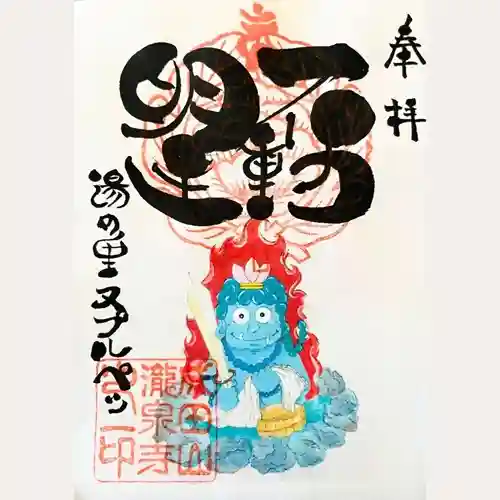

浄土真宗本願寺派では、御朱印と言う形での授与は基本的にはやってませんが、今回当寺は国指定有形文化財指定を記念して同派の新潟小千谷にある極楽寺住職であり消しゴムはんこ作家の麻田住職が彫られた参拝記念を対応するとのことでやってきました。

常例法座開催で多忙な中、寺務所で坊守に初消しゴムはんこを押印頂きました。

いつでも参拝にいらしてくださいと言われ、また次回はゆっくり啄木資料館も拝見したいと思います。

また、宣伝宜しくと言われましたので興味ある方是非宗派とらわれずに参拝に足を運んでください。

小千谷にある極楽寺麻田住職作の本行寺参拝記念消しゴムはんこです。

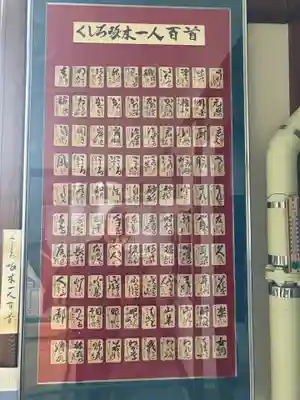

石川啄木が当寺でカルタ会に興じた縁で「歌留多寺」と呼ばれている。

寺務所で坊守に対応いただきました。

国有形文化財登録された、本行寺本堂。

本行寺の情報

| 住所 | 北海道釧路市弥生町2-11-22 |

|---|---|

| 行き方 |

本行寺の基本情報

| 名称 | 本行寺 |

|---|---|

| 読み方 | ほんぎょうじ |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | なし |

| 電話番号 | 0154-41-5329 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

詳細情報

| ご本尊 | 阿弥陀如来 |

|---|---|

| 山号 | 真如山 |

| 宗旨・宗派 | 浄土真宗本願寺派 |

| 創建時代 | 1898年(明治31年) |

| 開山・開基 | 伊藤浄栄 |

| ご由緒 | 本行寺は、明治18年(1885)頃より本願寺出張主任切上霊順が、一時俗家を借りて開教し、明治22年4月、現在地に教務所を創建し、明治31年5月、伊藤浄栄を開基として寺号を公称したことより始まる。同33年第一次本堂、庫裡建立、第2世曽田定が明治43年現聖徳太子堂を建立し、第3世菅原覚月が現本堂建立、第四世覚也が第二次庫裡、納骨堂を完成した。現住職は、昭和40(1965)年聖徳会館、同50年現庫裡を建立、同55年に現納骨堂を建立した。46年には門信徒会を結成し、教化態勢を備して現在に至る。また、明治41年(1908)1月21日から76日間、石川啄木が釧路新聞の記者として滞在中、本行寺内のかるた会に出席、そのゆかりで「歌留多寺」と呼ばれ、数々の名歌とエピソードが残っている。現住職は百人一首ならぬ「釧路啄木一人百首」を発案して木札のかるたを完成した。

|

ホトカミのデータについて

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社お寺

周辺エリア

本行寺に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ