いたくららいでんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

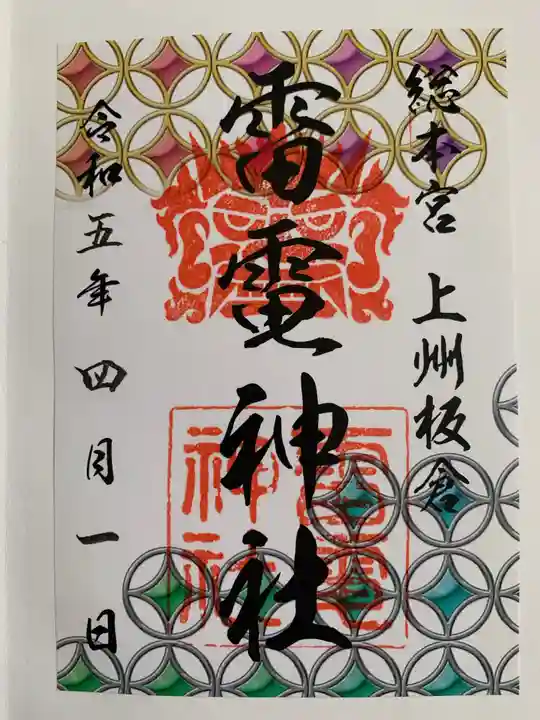

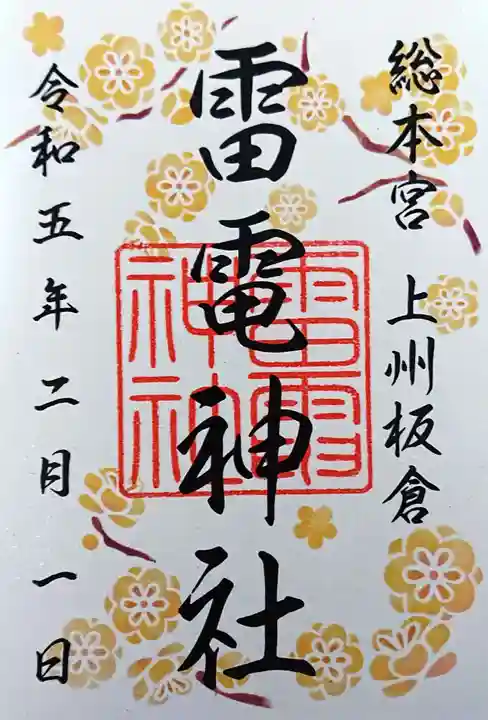

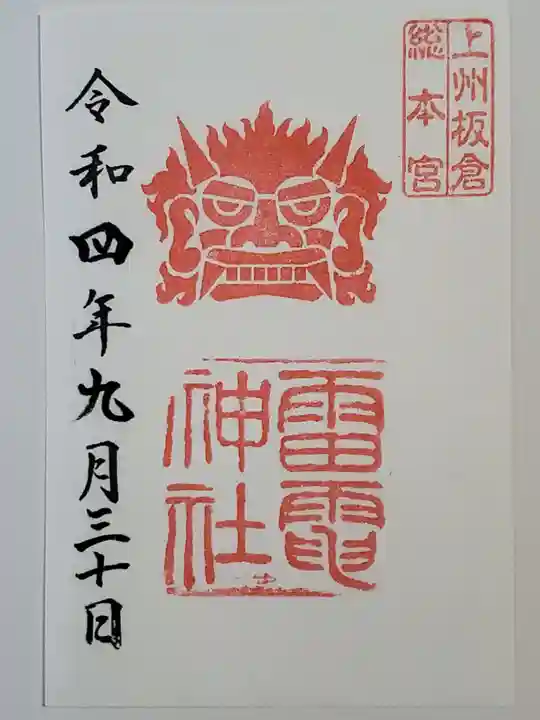

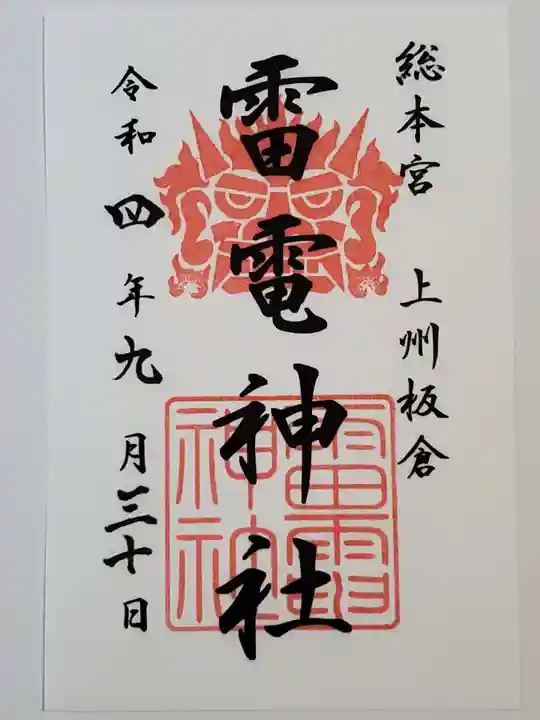

楽しみ方板倉雷電神社のお参りの記録一覧

絞り込み

群馬県邑楽郡板倉町板倉に鎮座する神社。

主に関東地方に点在する「雷電神社」「雷電社」の事実上の総本社格であるが、他の雷電神社と区別する意味で「板倉雷電神社」とも呼ばれる。

茨城県水戸市の「別雷皇太神」、及びつくば市の「金村別雷神社」と並ぶ関東三雷神の一社。

推古天皇6年(598)、聖徳太子の創建とされ、延暦年間(782〜806)に坂上田村麻呂が社殿を造営したとされる。

天文16年(1547)に佐貫庄の赤井氏旗下、篠崎三河守が全神殿を造営し、元亀4年(1573)にも長尾顕長が造営を行った。

延宝2年(1674)、当地を治めていた館林藩の藩主であった徳川綱吉が社殿を再建した。

現在の社殿は天保6年(1835)、奥社社殿は慶応4年(1868)の造営である。社殿には左甚五郎から10代目の石原常八の手による彫刻が廻らされている。

ホントあちぃぃ」と思いながら

「次 次」と10km走って向かったのが…

⛩️ 邑楽郡板倉町 "雷電神社"

関東にある雷神社や雷電神社の総本宮。別名

板倉雷電神社。群馬で最古の神社らしー。

県道364号から一般道に入った通り沿い。

境内Pは本殿の裏側に広いスペース。

アクセスは周辺に駅は無くバス停からも

徒歩13分とか。

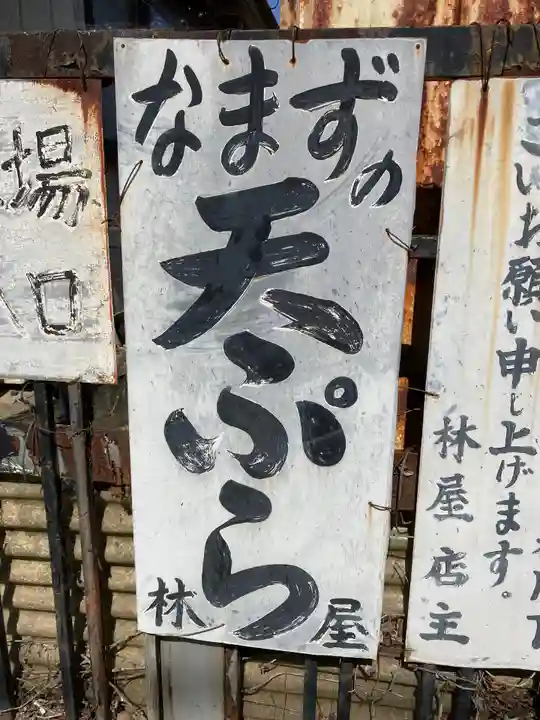

一ノ鳥居からニノ鳥居までの道には飲食店が

数店あってちょっとした門前町の雰囲気。

この感じは初lol

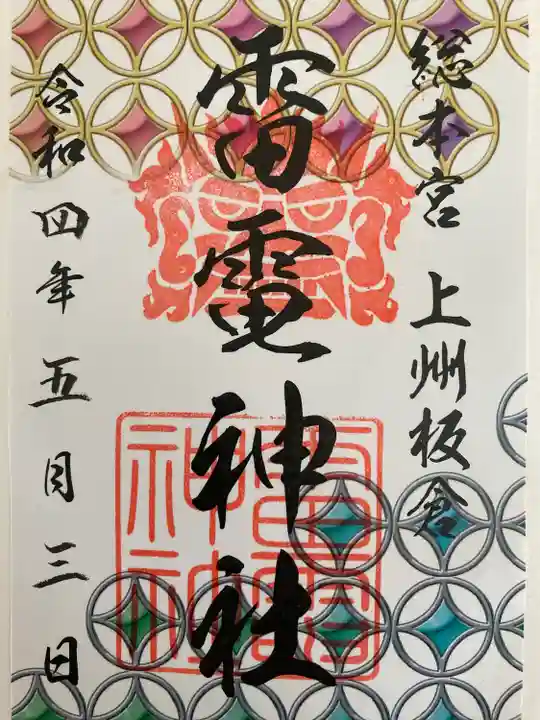

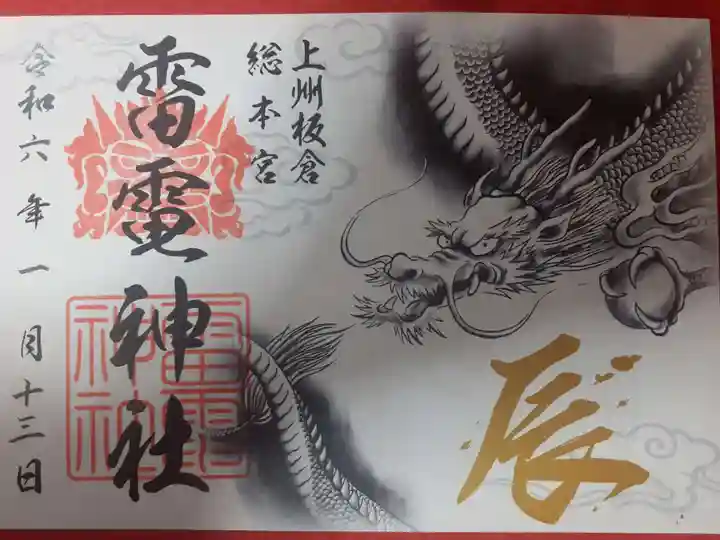

階段を数段上がると拝殿(pic1)。右側

には授与所があり御朱印はそちらで…

書置きのみ。その奥にはふと現れて

助けてくれる"雷童子"の像(pic3)。

本殿の裏には末社や摂社。その他奥宮

(pic2)があり右に西の神馬が祀られて

います。更に境内Pの通りに近い所に

弁財天の像(pic4)があります。

他にも見所があるよーでしたが暑過ぎて

ギブアップlol 隣りには公園や沼があって

弁財天もあるのでゆっくり周ってみるのも

いいかも… 暑くなければlol

清水寺から近い蝋梅の名所という事で参拝しましたがぁ〜まだ早かったです。改めて調べると見所豊富な神社です。ナマズを撫でて蝋梅の咲く“今でしょ”の参拝をお勧めします。

1月27日更新 蝋梅が見頃になりました。

神社の歴史は古く、1400年をさかのぼります。主な御祭神(ごさいじん)は、天地に轟き、火と水の大いなる働きをつかさどりたもう、火雷大神(ほのいかづちのおおかみ)・大雷大神(おおいかづちのおおかみ)・別雷大神(わけいかづちのおおかみ)です。また、併せて、学問の神、管原道真公がおまつりされております。推古天皇の御代、聖徳太子が天の神の声を聞いて、伊奈良(いなら)の沼に浮かぶ小島に祠(ほこら)を設け、天の神をお祀(まつ)りしたのが最初とされています。HPより

1月27日更新

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ