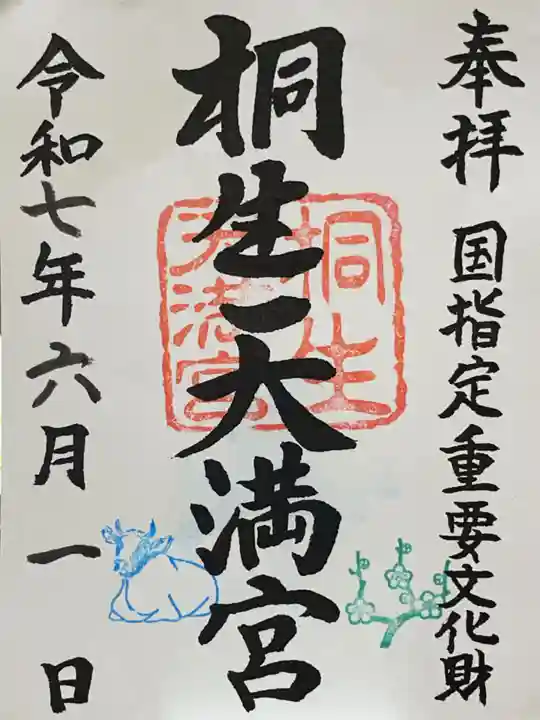

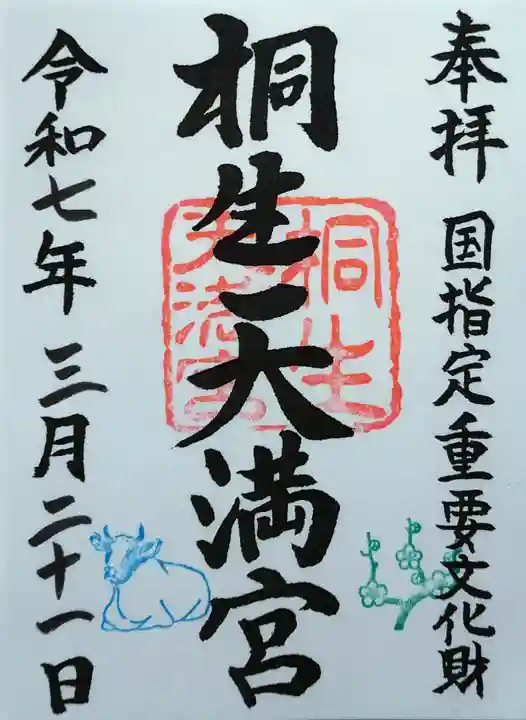

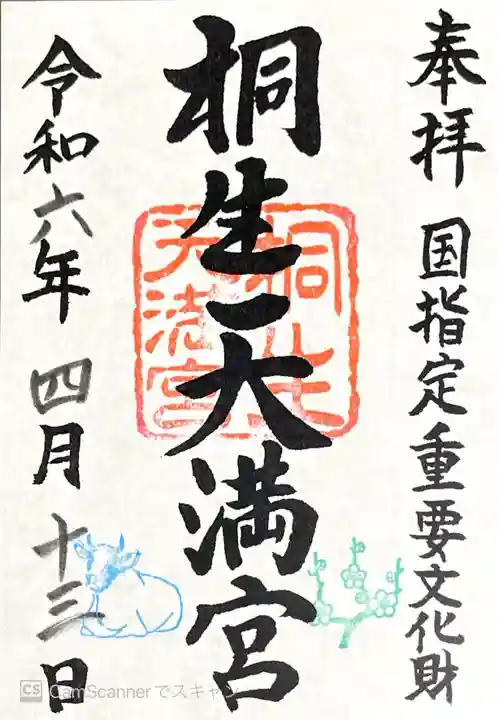

きりゅうてんまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方桐生天満宮のお参りの記録一覧

絞り込み

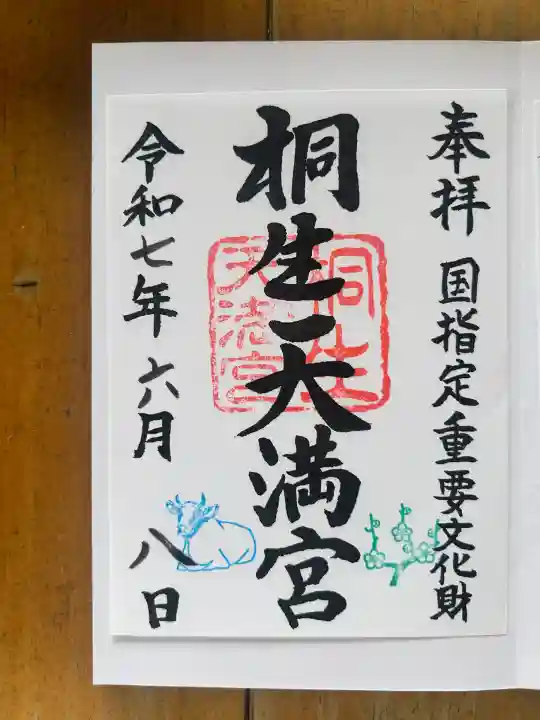

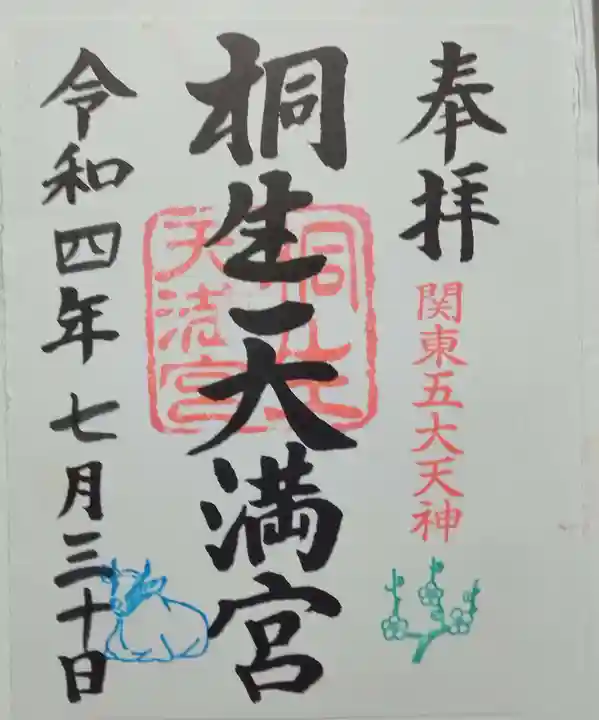

多分、桐生で一番大きな神社なのだと思います。鳥居脇より参道に乗り入れ、参道脇の空いている場所に適当に停めて良いみたい。さすがに結構な参拝者がいらっしゃり、授与所前にも7、8人がたまっているものの、対応は一人のみ。ピークが過ぎてバイトの巫女さんは居ないみたいです。拝殿でお参り後、裏に廻って全て彫刻を施している本殿を堪能。授与所でこれから参拝する兼務社の美和神社を合わせて御朱印を書き置きで戴きました。関東五大天神の一つに数えられと謳っていますが、そもそもほかの四天神が判らない。「~大~」というのは云ったもの勝ちで、正式に誰かが認定したものではないらしい。「九十九」がいっぱいとか沢山のという意味でとらえるのと同様に、それだけ素晴らしいと解した方が用意のかな?実際、こちらの本殿の彫刻などは素晴らしかったです。

もっと読む

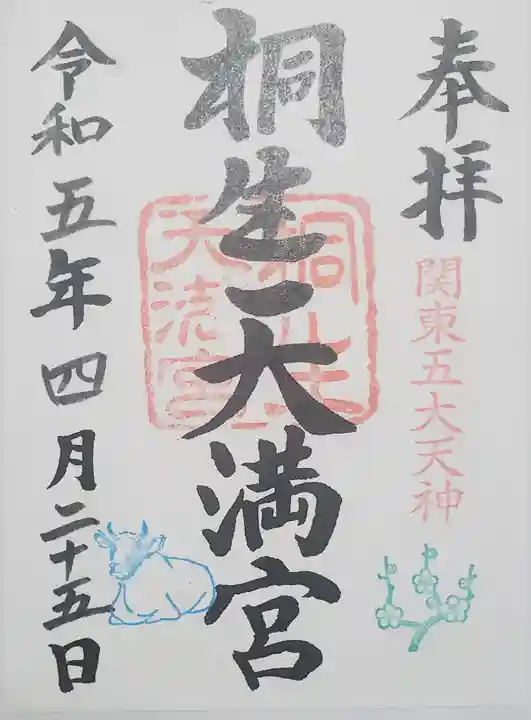

24日に続き翌25日も桐生。

この時点でやっと総鎮守参拝です(^^; 遠くの町なら総鎮守とか一宮とかは最優先かと思いますが、いつでも行ける隣町ならどうでもいい。

・・・まぁ遠くの寺社でも単に知名度とほぼ確実に受印できるという理由でそういうとこ優先するだけですがw オシャレするのに無難にブランド品身に着けるのと同じっすよwww

延喜式も社格も所詮人間の都合で決めたもの、神様には何の関係もナイ!( ・∀・)

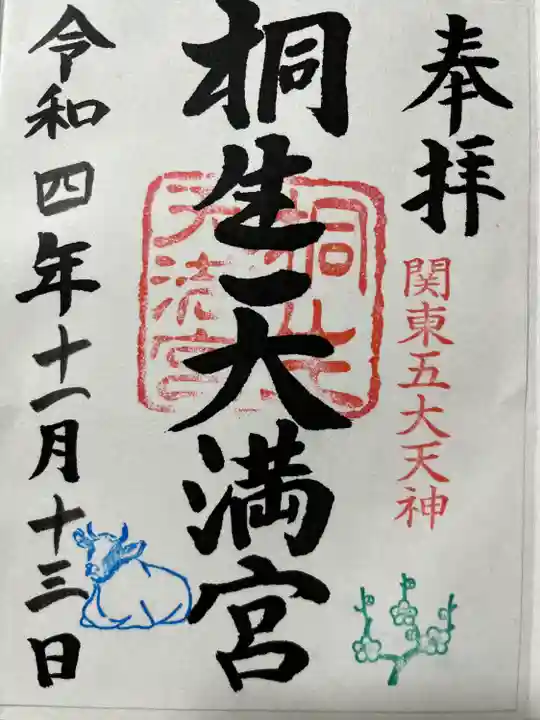

梅田方面行く時に必ず通る道にある大きい神社なので存在だけは昔から知ってましたが参拝するのは初めて。

何度か触れたように、4/25が春の例祭日と聞いて合わせて行ったのですが思いっきりガセネタだったw

各地の例祭日を調べるのに「祭の日」というサイトをよく利用するのですが、ここ無人社とかマイナー社の祭りは広範囲に載ってて日にちもわりと正確なのに、なぜか大社の方が精度が低い・・・前回の一之宮貫前神社もそうだったし(^^;

大社なのでそれなりに見処が多かったので写真多数ですw

平日ということもあってか参拝客はほとんどおらずほぼ貸し切り状態。宝徳寺と違ってこっちは観光客あまり来ないんだな。

そのためかわりと大きい神社ですが、授与所は常時開放ではなく社務所に声掛けでした。

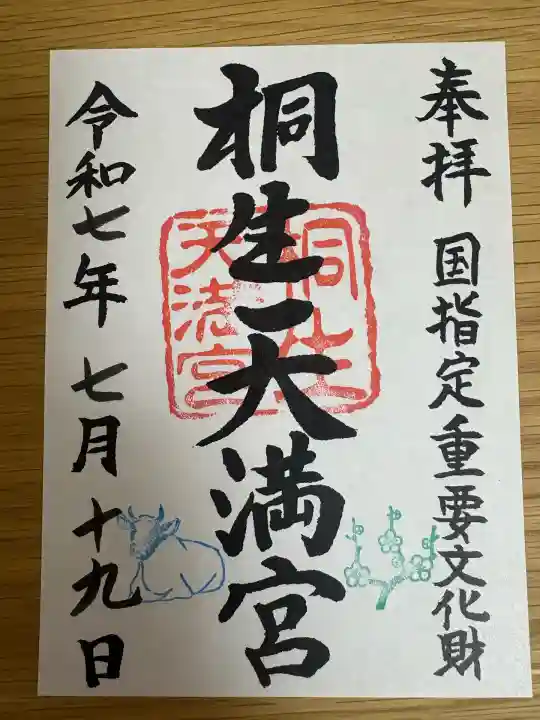

やっと桐生総鎮守を受印

関東五大天神の他はどこだ?と調べたところ湯島、亀戸、谷保・・・東京ばっか( ´-ω-)

もう一社は諸説あってハッキリせず、まぁ関東○大とか日本○大とか名乗ってるところなんて大抵自称だけどw

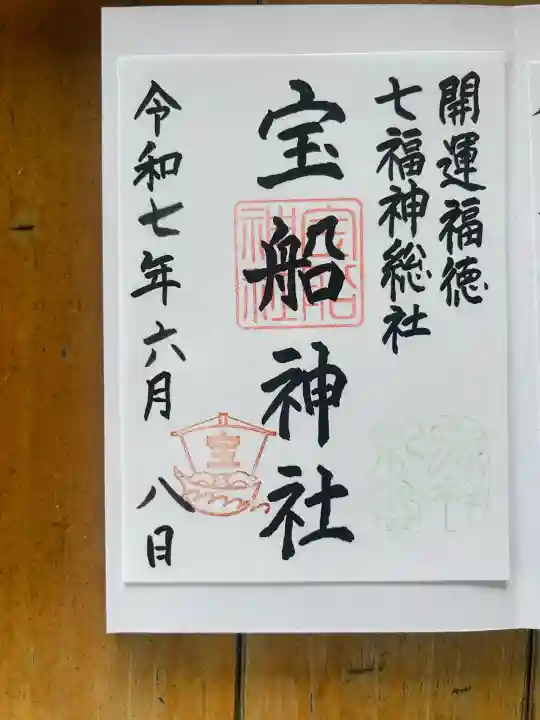

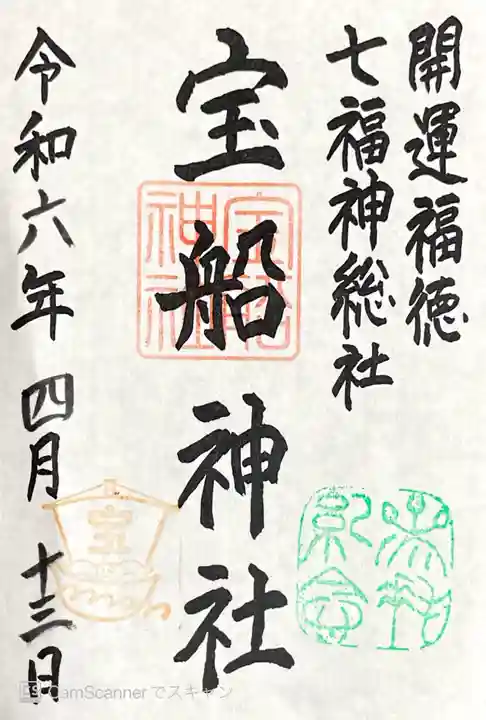

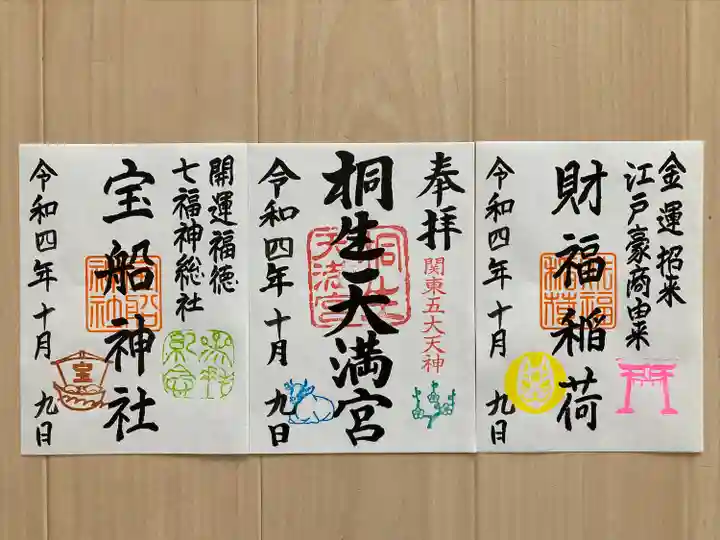

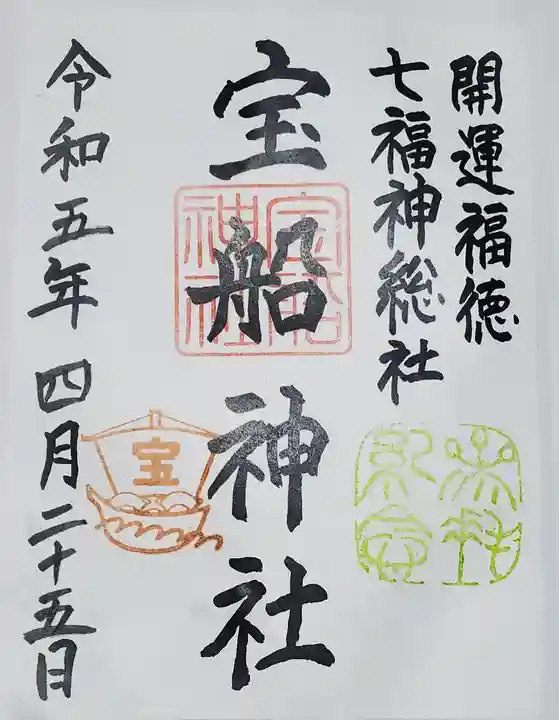

境内社の宝船神社

通常と違い神道の神だけが充てられた七福神

ちなみに通常の桐生七福神巡りはすべてお寺

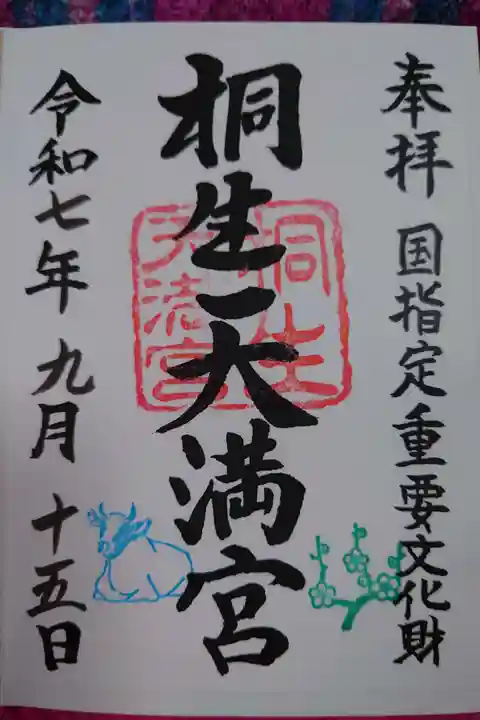

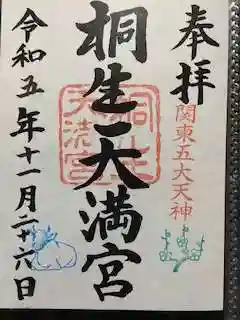

前橋にて『群馬御城印サミット🏯』の帰りに

参拝させて頂きましたが

10月は神無月、御祭神は出雲大社へ出張中ですかね🥲

分かっちゃいるけどだけれども近くまで来ちゃったから

吸い込まれるようにして参拝⛩

やはり神様の引力には勝てないのであります🙇♂️

御祭神は菅原道真公とそのご先祖であらせられます

天穂日命(あめのほひのみけと)と七柱☀️

大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)開運招福

事代主大神(ことしろぬしのおおかみ)商売繁盛

大宮能売神(おおみやのめのかみ)家内安全

天鳥船大神(あめのとりふねのおおかみ)交通安全

少彦名大神(すくなひこなのおおかみ)身体健康

須佐之男命(すさのおのみこと)災難厄除

伊邪那岐命と伊邪那美命

(いざなぎのみこと、いざなみのみこと)良縁円満

全ての御利益を同時にお受けする事が出来る

大変ありがた〜い神社なのです🤗

やったねー✌️

運気上昇間違いなしであります🌈

『第2回群馬御城サミット🏯』にて御城印、武将印も

お受けする事が出来ました。

一緒に当家神棚へINさせて頂きます⭕️

開催して下さりありがとうございました😊

第3回も楽しみにしております🤗

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ