きりゅうてんまんぐう

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

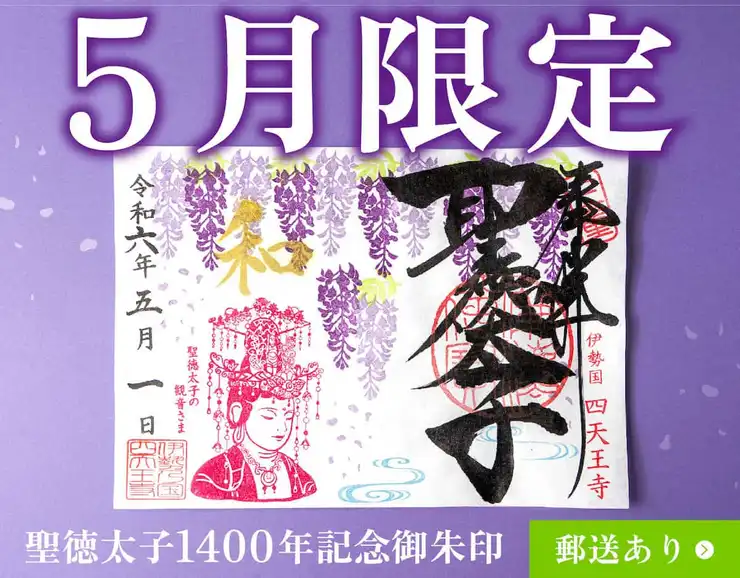

| 御朱印 | |||

|---|---|---|---|

| 限定 | |||

| 御朱印帳 | - | ||

| 駐車場 | あり、神社裏側 |

おすすめの投稿

前橋にて『群馬御城印サミット🏯』の帰りに

参拝させて頂きましたが

10月は神無月、御祭神は出雲大社へ出張中ですかね🥲

分かっちゃいるけどだけれども近くまで来ちゃったから

吸い込まれるようにして参拝⛩

やはり神様の引力には勝てないのであります🙇♂️

御祭神は菅原道真公とそのご先祖であらせられます

天穂日命(あめのほひのみけと)と七柱☀️

大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)開運招福

事代主大神(ことしろぬしのおおかみ)商売繁盛

大宮能売神(おおみやのめのかみ)家内安全

天鳥船大神(あめのとりふねのおおかみ)交通安全

少彦名大神(すくなひこなのおおかみ)身体健康

須佐之男命(すさのおのみこと)災難厄除

伊邪那岐命と伊邪那美命

(いざなぎのみこと、いざなみのみこと)良縁円満

全ての御利益を同時にお受けする事が出来る

大変ありがた〜い神社なのです🤗

やったねー✌️

運気上昇間違いなしであります🌈

『第2回群馬御城サミット🏯』にて御城印、武将印も

お受けする事が出来ました。

一緒に当家神棚へINさせて頂きます⭕️

開催して下さりありがとうございました😊

第3回も楽しみにしております🤗

友人と一緒に御朱印めぐり✨

桐生天満宮(昇運合格厄除天神へ)

菅原道真公にごあいさつに伺いました🍀

長い参道をゆっくり歩きながら。。

お詣りに向かいます✨🤗

一の鳥居✨

目の前は交差点なので。。

気をつけて渡り。。

鳥居をくぐります🍀🤗🍀

参道が続きます✨

ニの鳥居✨

茅の輪くぐり。。

友人は「初めて」と言っていました。。

さぁ~左回り右回り左回り✨🥰

太鼓橋✨

渡れないようです。。

からくり人形水車✨

手水舍✨

撫で牛✨

なでなで。。😁ピカピカですね♪

山門(桐生門)✨

拝殿✨

天神様に。。ごあいさつ🙏✨

賽銭箱の前からと賽銭箱は撮影禁止❎。。

との事でした。。

なので。。斜めからです😅

絵馬✨

菅原道真公の凛々しいお姿✨

境内✨

風水方除桐生天神✨

本殿✨

彫刻が素晴らしいです😲✨

見事です😊

宝船神社✨(神道七福神総社)🙏✨

絵馬✨宝船✨

素敵ですね😍

春日社✨

神楽殿✨

彫刻が素敵♪

財福稲荷✨

機神神社✨

御神木✨

御朱印✨

宮司さまの自宅で頂けます🍀

書き置きです✨

万両の実✨

縁起のいい木です。。

ほっこり🤗🍀

ゆっくりお詣りさせて頂きました🍀

街の中に鎮守する桐生天満宮。。

とても神聖で素敵な神社さんでした😊

佳きひとときを過ごせました。。

天神様に感謝🍀🤗🍀

歴史

社伝では景行天皇の時代(71年 – 130年)に天穂日命を祀る神社として創建されたと伝えられ、当初は礒部明神といった。

南北朝時代初期に桐生綱元(桐生氏の祖)が現在の所在地に移し、菅原道真を合祀して天満宮となった。

(Wikipediaより)

江戸時代には徳川家の祈願所となっていた。現在の社殿は1789年に建造されたものである。

| 名称 | 桐生天満宮 |

|---|---|

| 読み方 | きりゅうてんまんぐう |

| 通称 | 桐生天満宮 |

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | あり |

| ホームページ | http://www.kiryutenjin.jp/top.html |

| 絵馬 | あり |

詳細情報

| ご祭神 | 《主》天穂日命・菅原大神・祓戸四柱 《合》素盞嗚命 《境内社》宝船神社・財福稲荷神社・神明宮・直日神社・春日社 |

|---|---|

| 創建時代 | 景行天皇代(71年 – 130年) |

| 創始者 | 不詳 |

| 文化財 | 天満宮 2棟(建造物) (国指定重要文化財)

|

| ご由緒 | 社伝では景行天皇の時代(71年 – 130年)に天穂日命を祀る神社として創建されたと伝えられ、当初は礒部明神といった。

|

| 体験 | おみくじ絵馬御朱印お守り重要文化財札所・七福神巡り |

Wikipediaからの引用

| 概要 | 桐生天満宮(きりゅうてんまんぐう)は、群馬県桐生市天神町にある神社(天満宮)。 現在の桐生市街は、桐生天満宮を基点として成立しており、天満宮鳥居前が本町一丁目となっており、桐生市は多くの高校が存在するため、受験シーズンには多くの参拝者が訪れる。また、天満宮の近くに群馬大学工学部や桐生工業高等学校があり、緑の多い静かな環境となっている。 |

|---|---|

| 歴史 | 歴史[編集] 社伝では景行天皇の時代(71年 – 130年)に天穂日命を祀る神社として創建されたと伝えられ、当初は礒部明神といった。南北朝時代初期に桐生綱元(桐生氏の祖)が現在の所在地に移し、菅原道真を合祀して天満宮となった。江戸時代には徳川家の祈願所となっていた。現在の社殿は1789年に建造されたものである。 |

| 引用元情報 | 「桐生天満宮」『ウィキペディア日本語版』。 この版のURL:https://ja.wikipedia.org/w/index.php?%E6%A1%90%E7%94%9F%E5%A4%A9%E6%BA%80%E5%AE%AE&oldid=97097265 |

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

2

0