ぜんしょうじ|臨済宗妙心寺派|龍沢山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方禅昌寺のお参りの記録一覧

絞り込み

今回は軽く岐阜県は下呂市の寺社仏閣巡りです。先ずは、萩原町中呂に在る龍澤山 禅昌寺です。

臨済宗妙心寺派で、本尊は釈迦牟尼仏。

この本尊・釈迦牟尼仏は県指定文化財です。また、観音堂に安置の観世音菩薩半跏像も県指定文化財ですが秘仏。7年に1度の開帳で、開帳日が本日10月13日(月・祝)ですので参拝しました。

余談ですが、下呂と中呂の地名が出てきましたが上呂もあります。益田川(飛騨川)の上流から上呂(じょうろ)、中呂(ちゅうろ)、下呂(げろ)です。

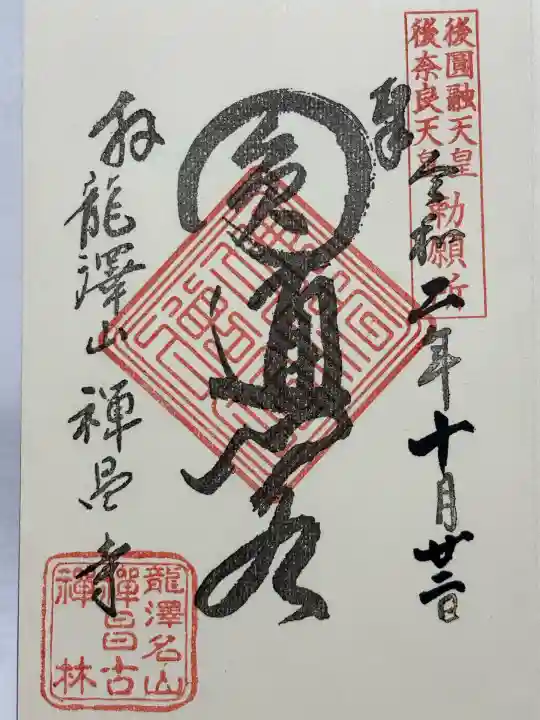

1377年に北朝第5代・後円融天皇の勅命により臨済宗南禅寺の竹処崇園禅師を招き、勅願寺として創建、寺号を大雄山円通寺と称した。その後衰退し、1532年に飛騨国益田郡萩原郷の桜洞城主・三木直頼により明叔慶浚和尚を開山として再興し、寺号を龍澤山禅昌寺に改称したとの事です。

いつもながら開帳日はわかっても開帳時刻がわからないため事前にTelして伺った所、開帳は9~15時でお稚児が10時からで、寺に入るのが10時半頃だからその前の10時頃が良いと思うとの事。その通りに10時に到着しました。寺の前はお稚児とマルシェで凄い人でビックリ。(子供1人に両親と祖父祖母同伴だからそうなるわね。)

早速山門をくぐって拝観受付を済ませて堂内に入らせて頂きました。

書院には雪舟の「大達磨像」別名「八方にらみの達磨」を拝見して裏側の萬歳洞庭園も拝見。

本堂の須弥壇中央に本尊・釈迦牟尼仏ですが内陣に入れず下陣からであり、距離がある上に幕もあって見辛いです。本堂から渡り廊下を通って観音堂へ、中央の厨子が開かれており7年に1度開帳の秘仏の観世音菩薩半跏像を拝観。右側の壇には薬師如来坐像が祀られていました。堂内には僧侶の方が4名もいらっしゃって法要のスタンバイしていました。そうこうしていたら5名程の僧侶の方もいらっしゃいました。そろそろお稚児さんが境内に入ってくる様です。

檀家さんや皆さんが何かバタバタしてきた様でしたので早々に失礼する事にしました。

御朱印は見開きサイズで書置きのみで2,000円との事。流石にちょっとですので次回お邪魔した際に頂く事にしました。

開帳日に行く場合はお稚児が終わった後の午後からがいいと思います。

禅寺で庭を眺めながらゆったりしたいのなら開帳日を外せばいいと思います。

【飛騨國 古刹巡り】

禅昌寺(ぜんしょうじ)は、岐阜県下呂市萩原町中呂にある臨済宗妙心寺派の別格寺班で、寺格は十刹。山号は龍澤山(りょうたくざん)。本尊は釈迦如来、観世音菩薩、薬師如来。境内の大杉は国の天然記念物。

鎌倉時代に密教系の寺院・真乗寺として創建され、鎌倉幕府9代将軍・守邦親王の祈願所であった。南北朝時代に入り、1377年北朝五代・後円融天皇が臨済宗南禅派から竹処崇園(ちくさすうえん)禅師を講じて寺号を大雄山円通寺と名付け勅願所として開創。のち室町時代後期の1528年(または1532年)、飛騨国益田郡萩原郷の桜洞城主・三木直頼(みつきなおより)により、三木氏の一族出身といわれる杲天宗恵(こうてんそうけい)を創建とし、寺号を龍澤山禅昌寺と改め、大雄山円通寺の住持・明叔慶浚(みんしゅくきょうしゅん)大和尚を開山として再興。1554年には、後奈良天皇から「十刹」の綸旨が与えられている。

当寺は、JR高山本線・禅昌寺駅の南東500mの、東側に小山を控えた平地にある。南北に流れる飛騨川の東側に沿って走る国道257号線から東に少し入った場所にある。国道から境内までの間に自動車学校がある。境内は広そうだが、伽藍は山門内に集約されていて見て廻りやすい。内部拝観が可能で、本堂の御本尊以外にも美術品や裏手の庭園など見どころが多く楽しめる。

今回は、飛騨國の古刹ということで参拝することに。参拝時は休日の午前中で、自分たち以外には参拝者はいなかった。

もっと読む岐阜県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ