わかさひめじんじゃ

あなたのサポートが必要です〈特典あり〉

若狭姫神社(若狭彦神社下社)について

福井県小浜市にある、若狭国一之宮。

上社が若狭彦神社、下社が若狭姫神社。両社は離れており、車の方がアクセスしやすい。

福井県のおすすめ🌸

おすすめの投稿

若狭一の宮は神社の記録によりますと、養老5年(721)に創建されたといわれています。上社を「若狭彦神社」、下社を「若狭姫神社」と呼んでいます。祭神は豊玉姫命(とよたまひめみこと・乙姫) で、海上安全、海幸大漁の守護神として信仰されています。

本殿の屋根が流れるように伸びていますので、やさしく美しい感じを受けます。

~小浜市公式サイトより抜粋~

自分以外に参拝者はチラホラ見えましたが、ゆっくり心静かに参拝出来ました🙏

千年杉は強力なパワースポットのようです😄

社号標

由緒書き

手水舎

鳥居

社務所

随神門①

随神門②

神門

本殿

足形に合わせて上を見上げると…

千年杉ですね❗️

招霊(おかだま)の木

石灯籠

鯖街道にあったものを移設

末社 中宮神社

末社 日枝神社

乳神さま

古くから、妊婦や母乳の少ない方が祈願すると、豊かな乳を授かると伝えられ、子宝、安産などのご利益があるとされている

子種石

書き置き

若狭彦神社の御朱印とセットで600円でした

歴史

若狭彦神社は畳・敷物業の神ともされ、現在はインテリア関係者の信仰も集める。若狭姫神社は安産・育児に霊験があるとされ、境内には子種石と呼ばれる陰陽石や、乳神様とよばれる大銀杏などがある。現在はほとんどの祭事は下社・若狭姫神社で行われており、神職も下社にのみ常駐している。(Wikipediaより)

| 名称 | 若狭姫神社(若狭彦神社下社) |

|---|---|

| 読み方 | わかさひめじんじゃ |

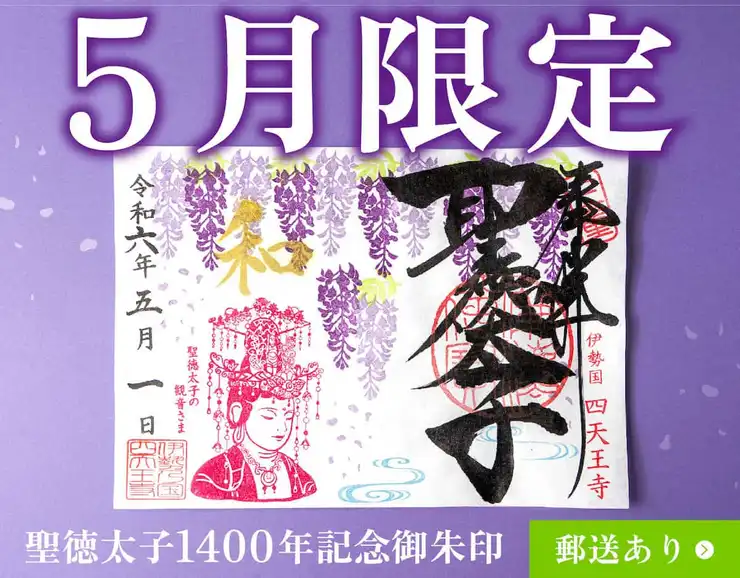

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 0770-56-1116 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| ホームページ | http://www.jinja-fukui.jp/detail/index.php?ID=20151027_171130 |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

巡礼の詳細情報

| 日本全国の一宮まとめ |

|---|

詳細情報

| ご祭神 | 豊玉姫命 |

|---|---|

| ご由緒 | 若狭彦神社は畳・敷物業の神ともされ、現在はインテリア関係者の信仰も集める。若狭姫神社は安産・育児に霊験があるとされ、境内には子種石と呼ばれる陰陽石や、乳神様とよばれる大銀杏などがある。現在はほとんどの祭事は下社・若狭姫神社で行われており、神職も下社にのみ常駐している。(Wikipediaより) |

| 体験 | 祈祷御朱印一の宮 |

近くの神社お寺

福井県のおすすめ🌸

若狭姫神社(若狭彦神社下社)に関連する記事

おすすめのホトカミ記事

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ

0

0