高野山真言宗

御朱印・神社お寺の検索サイト

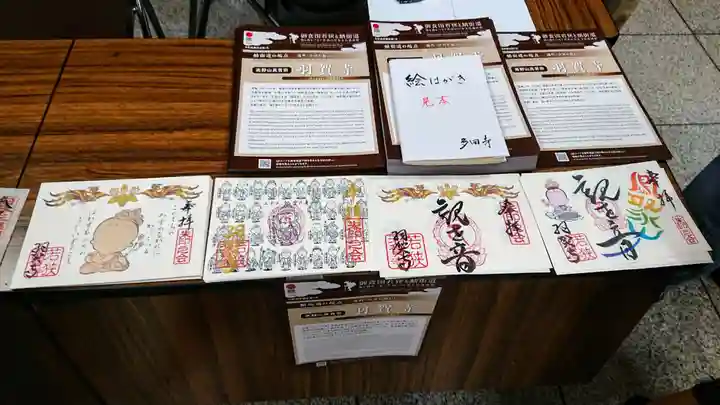

楽しみ方羽賀寺のお参りの記録一覧

絞り込み

京都府中丹・丹後&福井県嶺南の寺院巡り

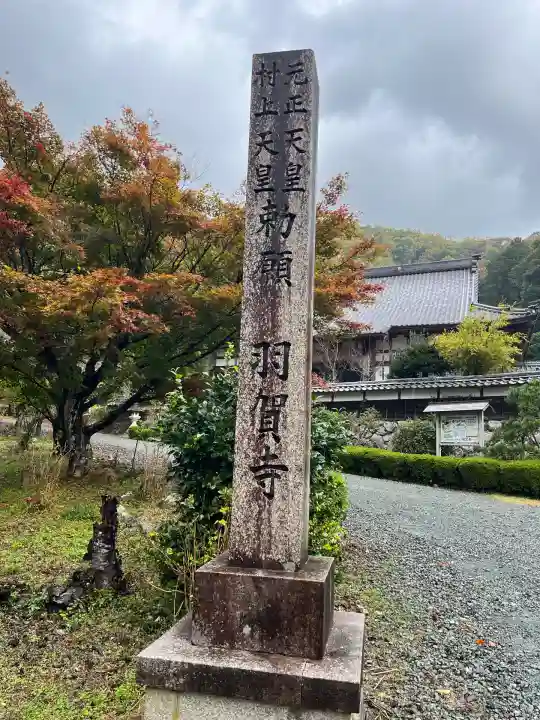

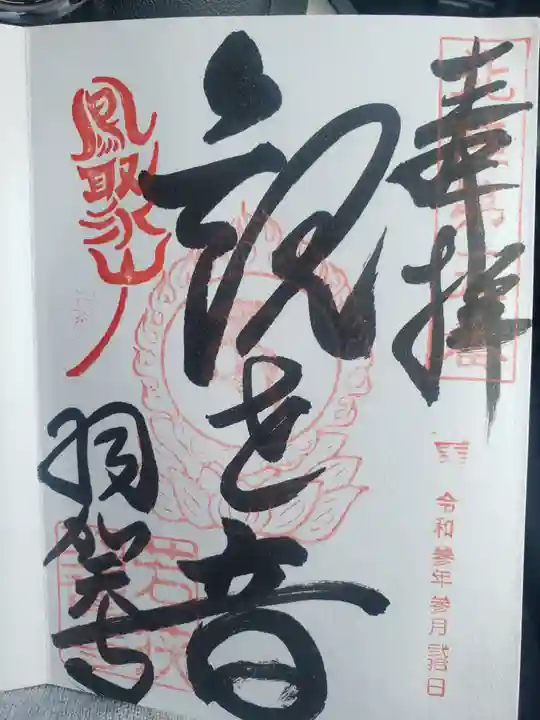

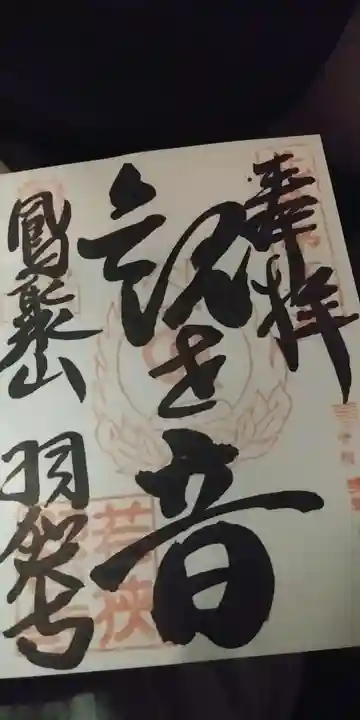

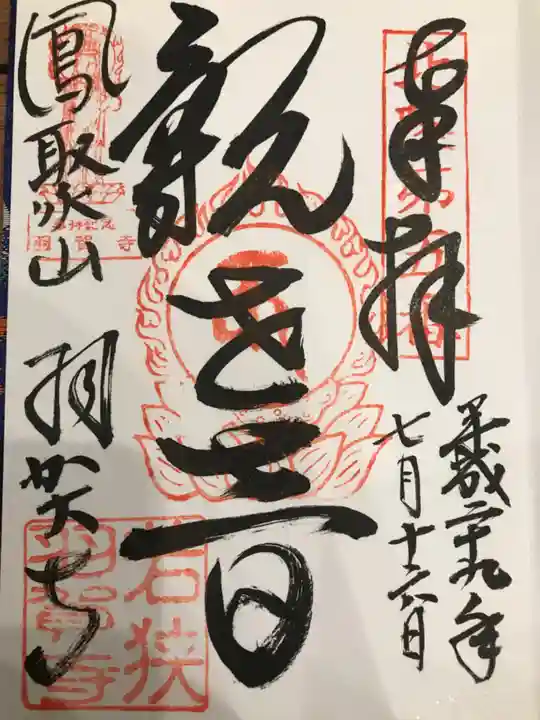

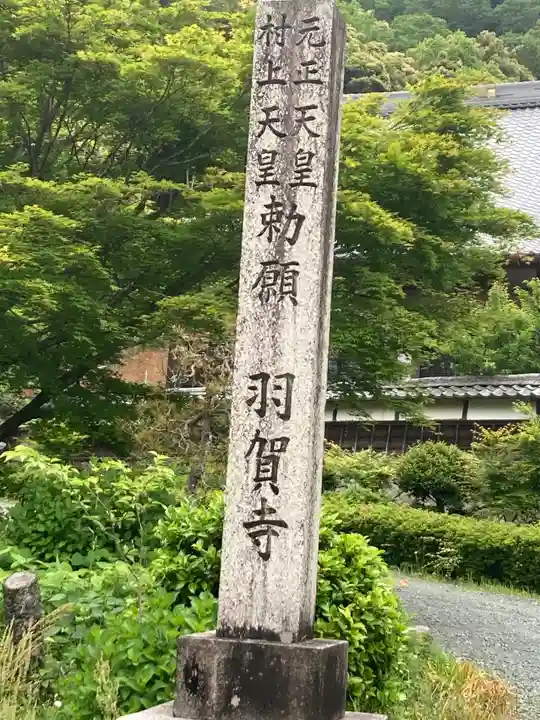

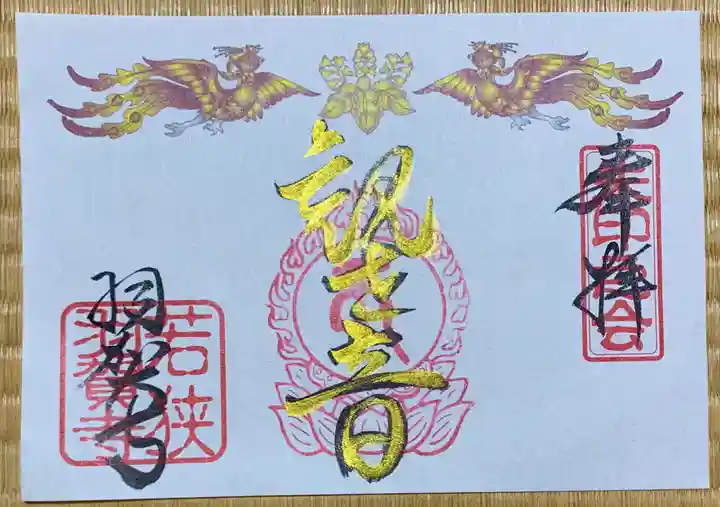

4寺目は、京都府舞鶴市から福井県へ移動し、小浜市に在る鳳聚山 羽賀寺です。

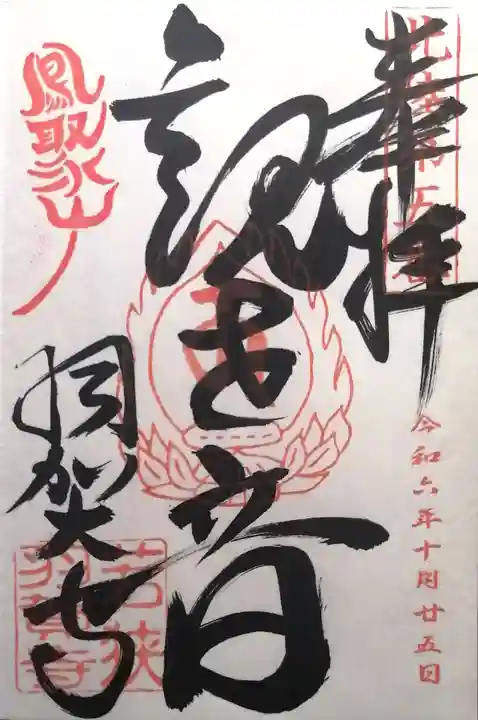

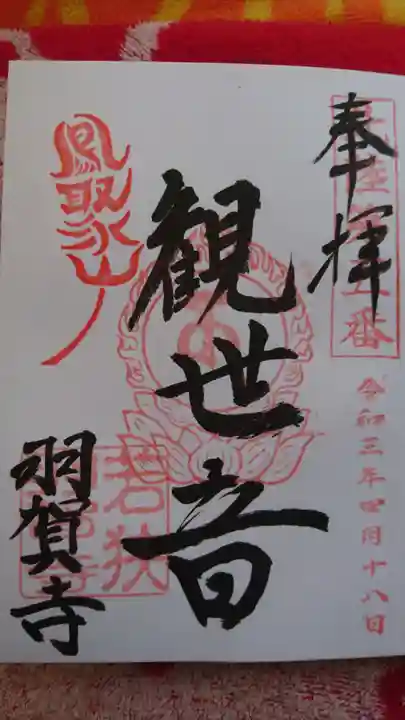

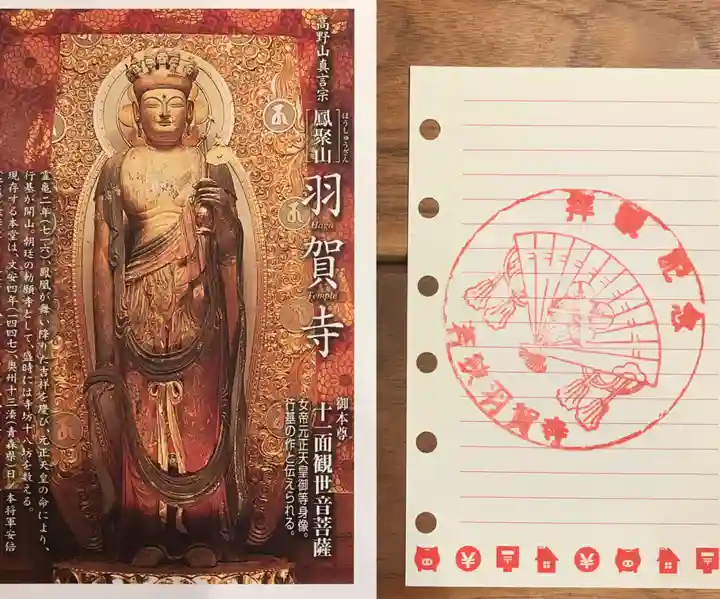

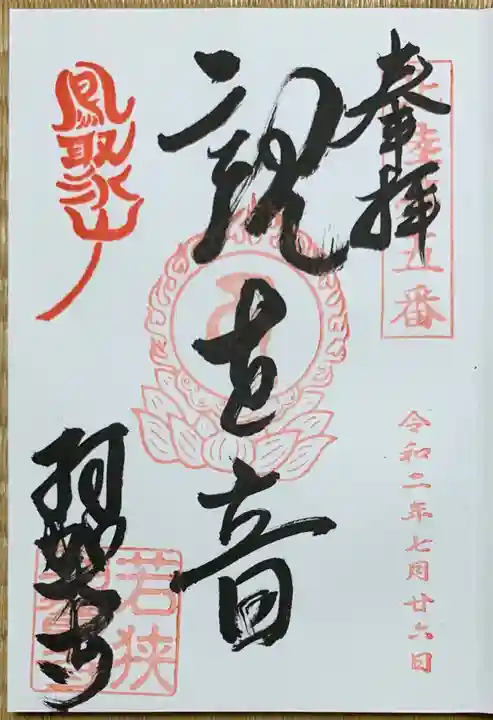

高野山真言宗で、本尊は十一面観音。

この本尊・十一面観音立像は重文で、両脇に安置されている千手観音立像と毘沙門天立像も重文です。また、須弥壇右側の地蔵菩薩坐像(子安地蔵尊)は県指定文化財です。

鳳凰が舞い降りて羽を落としていった事を伝え聞いた元正天皇の勅願により716年に行基が創建、本尊の十一面観音は元正天皇をモデルとして造られたと伝わります。室町時代に2度の火災に遭ったが、御花園天皇の勅命を受けて奥州の武将・安倍康李が再建。羽賀寺を庇護した安倍氏との関係を伝える安倍愛季・秋田実季の木造坐像(県指定文化財)が祀られています。

ーーー後日アップします。

もっと読む

【若狭國 古刹巡り】

羽賀寺(はがじ)は、福井県小浜市羽賀にある真言宗高野山派の寺院。山号は鳳聚山。本尊は十一面観音菩薩。本堂、木造十一面観音菩薩立像、木造千手観音菩薩立像、木造毘沙門天立像等は国指定の重要文化財。

創建は不詳。寺伝によると、往古当地に鳳凰が飛来して、その羽を落としていった霊地に因んで鳳聚山羽賀寺と命名し、僧・行基が勅を奉じて創建したのが始まり。最盛期は18寺坊をそなえたという。現在は本堂と本尊だけを残しているが、本堂は室町時代中期の1447年の建立で、桁行5間、梁間6間、入母屋造、檜皮葺。

当寺は、JR小浜線・小浜駅の北東4kmの小山(天ヶ城山)の南麓にある。寺域は大きく2カ所に分かれていて、低い場所には中門、開山堂、庫裏があり、少し離れた小高い場所には本堂と鐘楼がある。国重文の本堂は室町時代の質実剛健な造りで内部拝観可能。内部は外陣と内陣に分かれているが、国重文の3体の像が安置されている内陣まで入ることができる。さらに参拝者が自分一人でもお寺の方が非常に丁寧に由緒や仏像について説明していただける。この点は非常に感動した。

今回は、本堂と仏像3体が国指定の重要文化財であるため参拝することに。参拝時は休日の午後で、自分以外にも数組の参拝者が訪れていた。

もっと読む

#羽賀寺

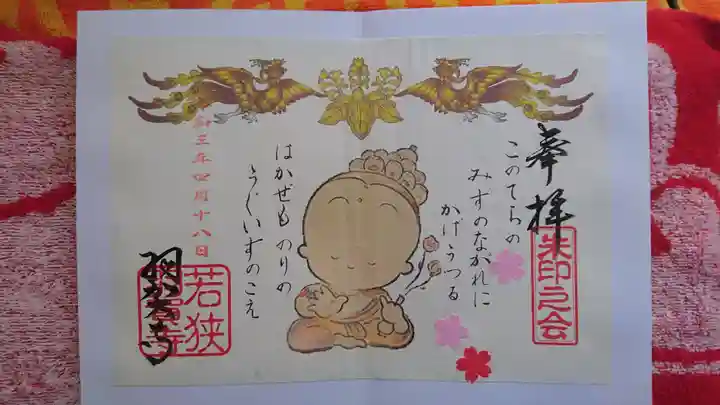

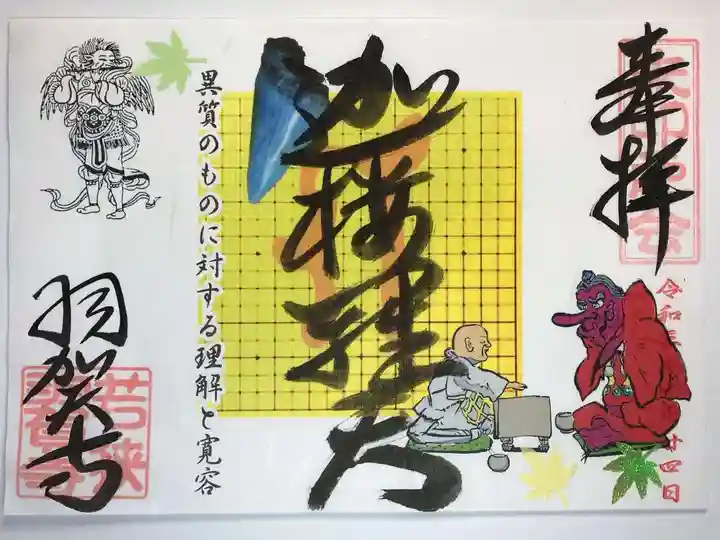

ご本尊は十一面観音。観音菩薩の三十三応現身(さんじゅうさんおうげんしん)の像を安置する。そのうちの1躰がカルラ身だ。

#迦楼羅天

仏像イラストガイドという書籍によれば、カルラ天が翼を拡げると、端から端まで1300万km強。またイダ天が仏舎利を取り戻すために駆け抜けた距離が130万km余り。イダ天の壮絶な追いかけっこさえ、カルラ天の手の届く範囲内のできごとだったと言えば、まるで西遊記のワンシーンだ。

ちなみに地球の直径は1万3千km足らず。太陽は140万km弱。ベテルギウスには及ばないとはいえ、太陽さえカルラ天にはサッカーボール程度の物体に過ぎないと言えば、まるで空想科学読本の世界だ。

文字通り天文学的な数字だが、インド人が大昔からこんな桁数を平気で操れたのは、実際に天文学が異常に発達していたから、と何かで読んだ。

なお、経典の原文には距離はユジュンなり里なりを単位として書かれているはずで、ユジュンや里がいかほどの長さを表わすかは統一されていない。よってkmに換算した数字は、雰囲気を味わう程度に読み流した方がいいと思う。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ