さきちじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方佐伎治神社のお参りの記録一覧

絞り込み

【若狭國 式内社巡り】

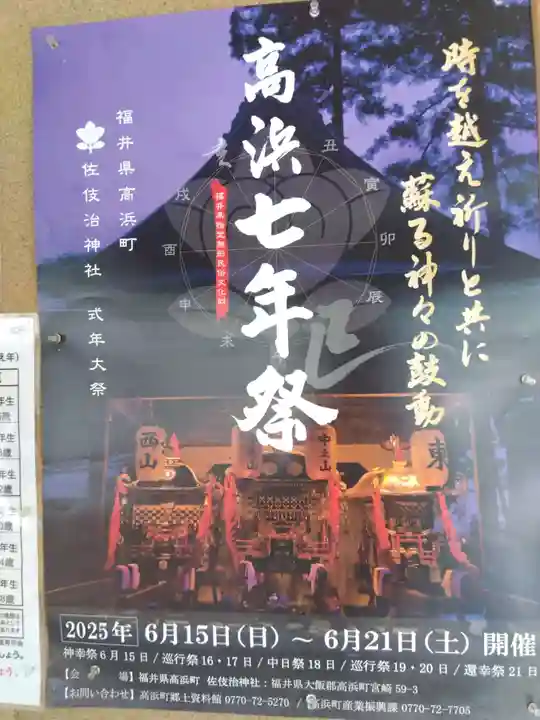

佐伎治神社(さきち~)は、福井県大飯郡高浜町宮崎字宮内にある神社。式内社で、旧社格は県社。祭神は素戔嗚尊、稻田姫命、大己貴命。

創建は不詳。社伝によると、景行天皇の御代、磐鹿六雁命が若狭国造に任命された時は既に存在していたとしている。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載のある「若狭國 大飯郡 佐伎治神社 小」に比定されている。元は周辺の別地にあったが、戦国時代に逸見氏が碎導(さいち)山城の麓の現在地に遷したとされる。江戸時代後期までは「碎導明神」、「碎導宮」と呼ばれていたが、1833年に現在の「佐伎治神社」と改めた。明治に入り、近代社格制度のもと県社に列格した。

当社は、JR小浜線・若狭高浜駅の東南東500mの市街地の外れ、砕導山の北麓にある。境内は入口から大きく、非常に整備されていて入りやすい雰囲気。一段高いところに社殿があり、境内社が同じ高さの場所に間隔を空けて横に並んでいる。

今回は、福井県の旧県社であることから参拝することに。参拝時は休日の午前中で、スーツを着たサラリーマンの一団が昇段祈祷を行っていた他は、自分以外に一般参拝者は見掛けなかった。

もっと読む

御祭神 素盞嗚尊 稻田姫命 大己貴命

歴史を感じる佇まい。狛犬さんもたくさんおられました。

末社もたくさんありました。

行ってないのですが、

伝説の大岩が偶然に発見されました(2016年)

高さ14メートル、周囲40メートルもある大岩

本殿の裏の小山を約120メートル登ったところだそうです。

宮司さんがおはらいし、「神宿る岩」と名付けられました。苔に覆われているそうです。

ほかに、神社の南側118メートルの山上には、砕導山城があったそうです。

町史には同城址を表す地図も掲載してあり、神社の南に大岩、さらに南に本丸や滝が示されているそうです。

車で5分ほど行ったところに城山公園があり

そこには高浜城があったそうです。

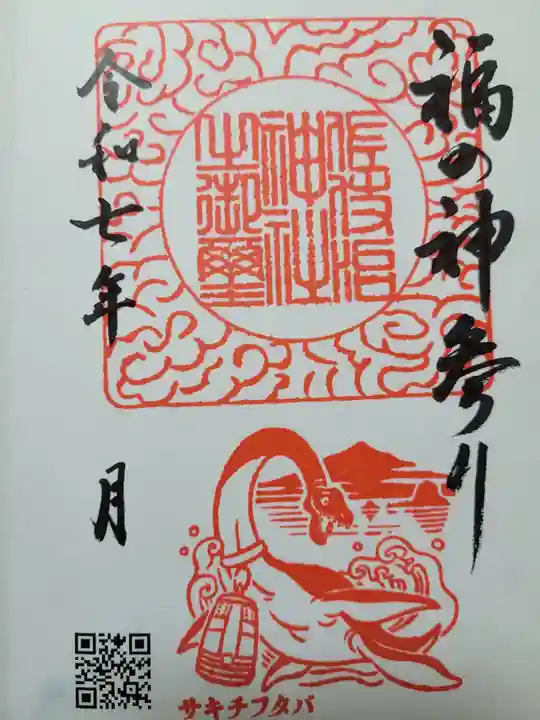

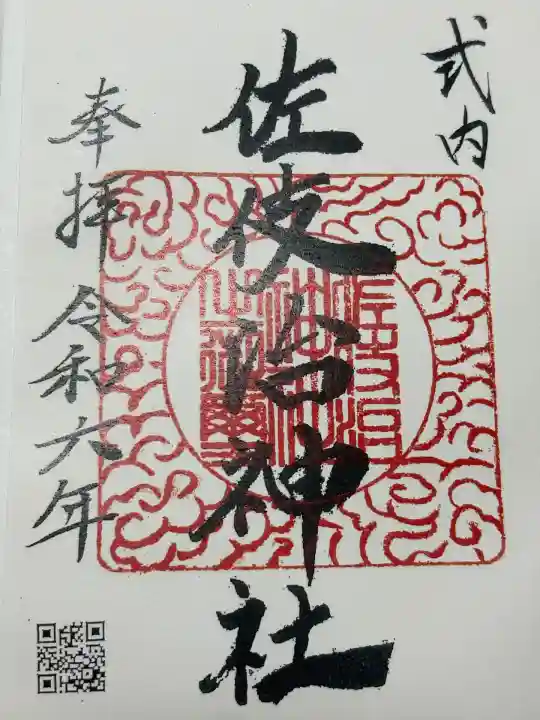

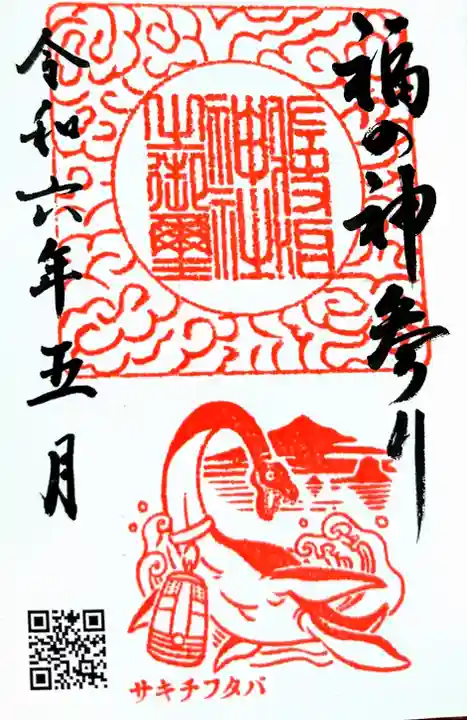

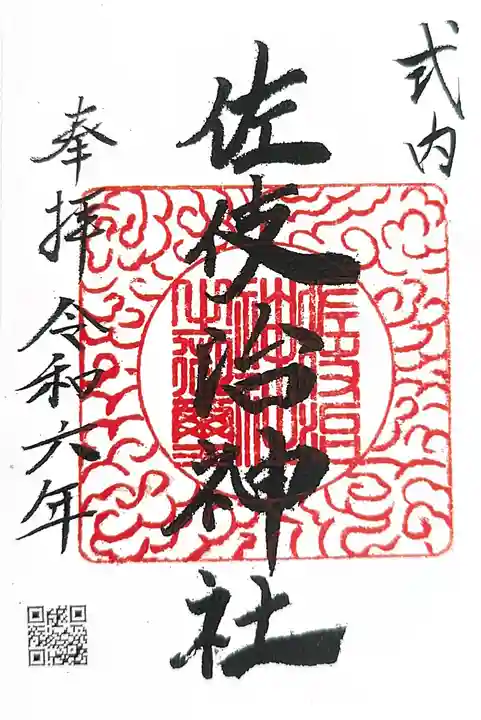

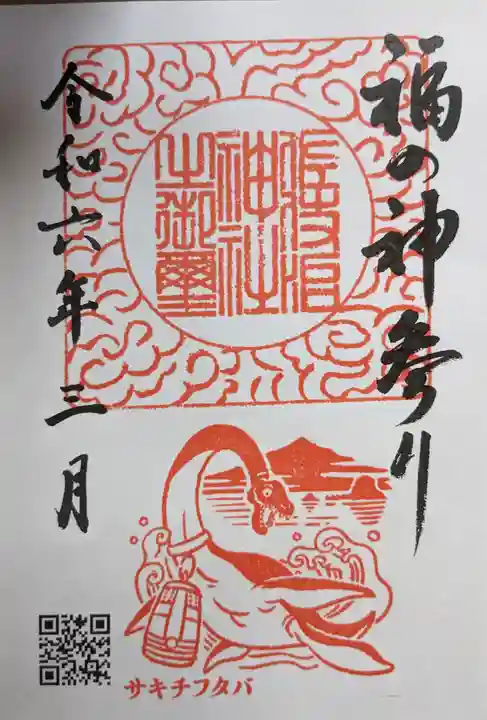

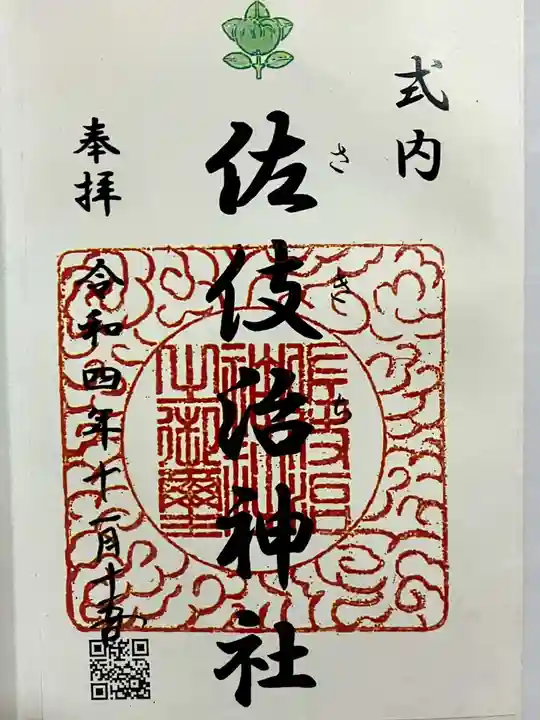

本殿に書置きの御朱印と御城印を置いてくださってます。

もっと読む

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ