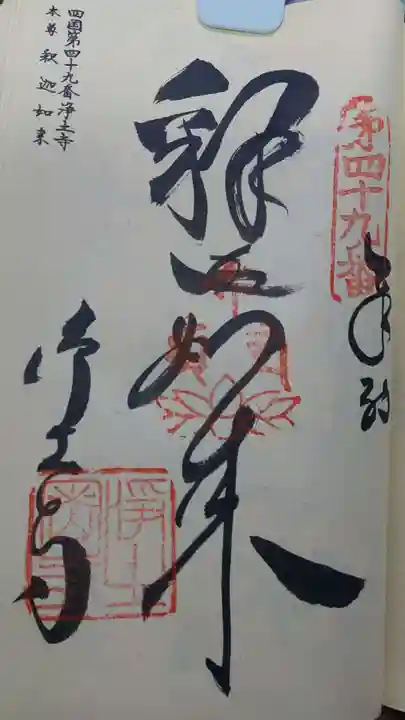

じょうどじ|真言宗豊山派|西林山(さいりんざん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方浄土寺のお参りの記録一覧

絞り込み

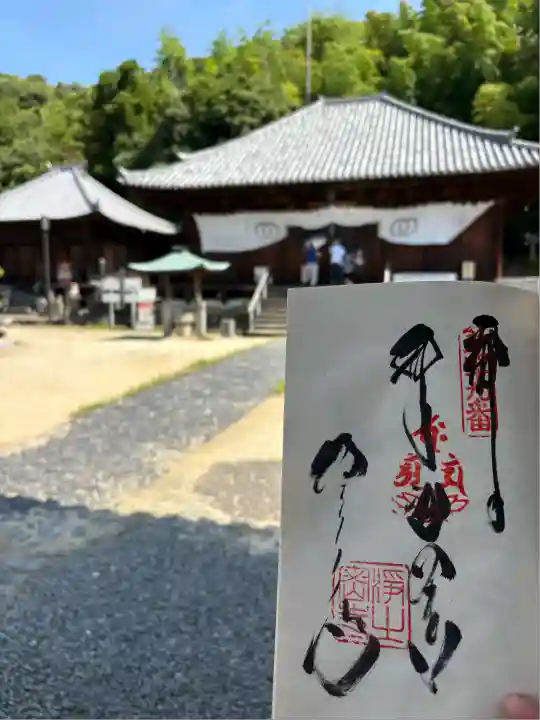

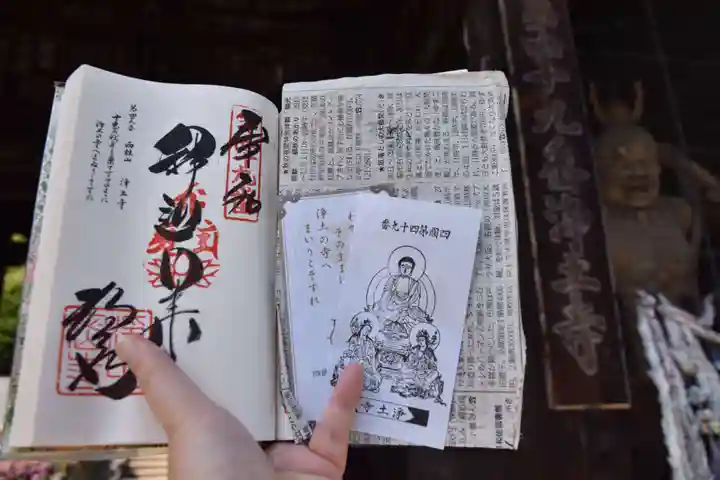

1泊2日四国八十八か所巡り。2日目の2寺院目です。

西林寺から車で10分ほどで駐車場に到着です。近いっていいですね。

空也上人像があるとのことでしたが 同じものを京都の六波羅蜜寺で拝見したことがあります。

残念ながらこちらの空也上人像は拝見できませんでした。

こちらも建物が多く 本堂・大師堂のほかに 阿弥陀堂・愛染堂があります。

どの堂宇も中がすっきり整えられています。

観光寺さんの中には 片付けまで手が回らないお寺もあり そういう一面を見た時にがっかりすることがあります。

質素であり整えられている という雰囲気が大好きです。

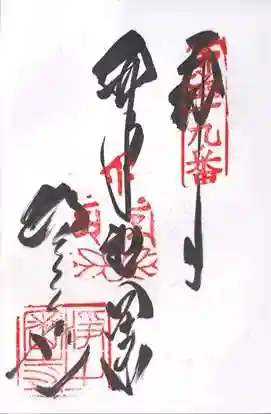

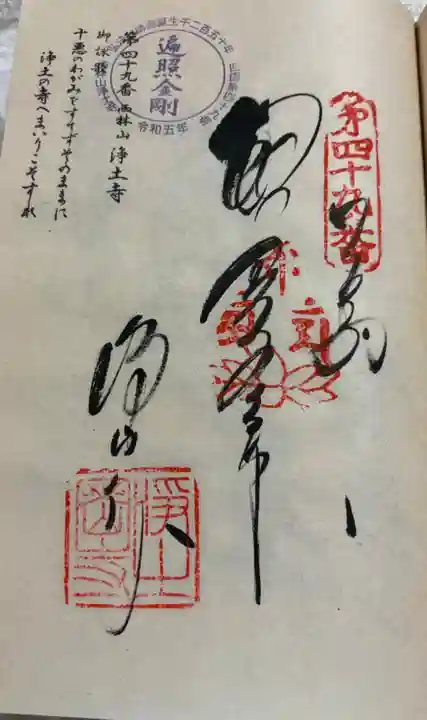

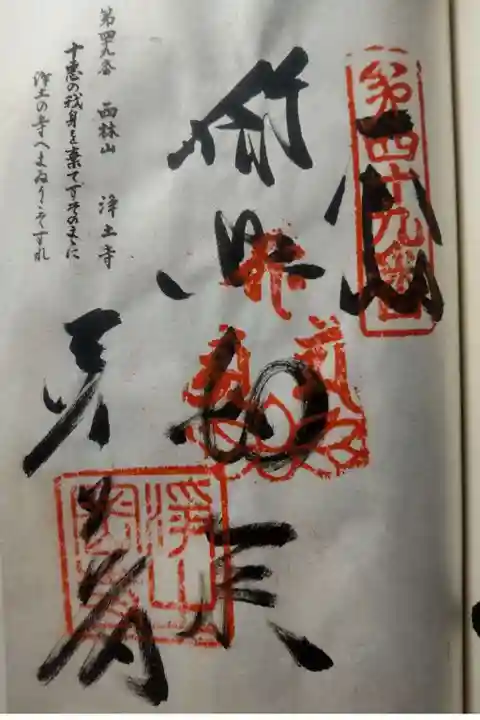

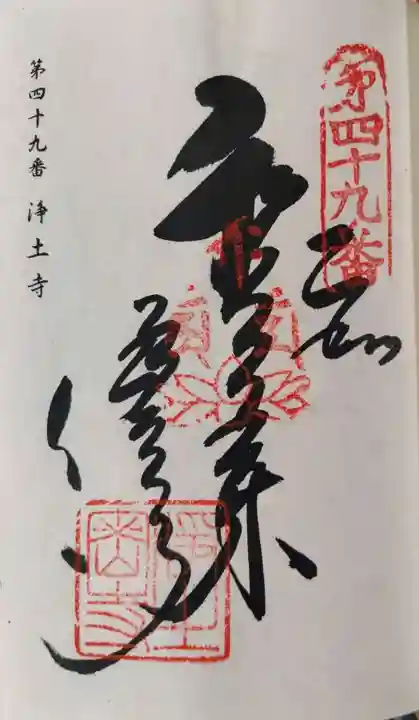

こちらも御朱印を拝受する際 奥様とお話をさせていただきました。(世間話)

街中のお寺ですが さすが四国八十八か所という感じで 素敵な気持ちになれました。

山号は西林山 院号は三蔵院 宗旨宗派は真言宗豊山派 ご本尊は釈迦如来 創建年は(伝)天平勝宝年間(749年 – 757年) 開基は恵明です。

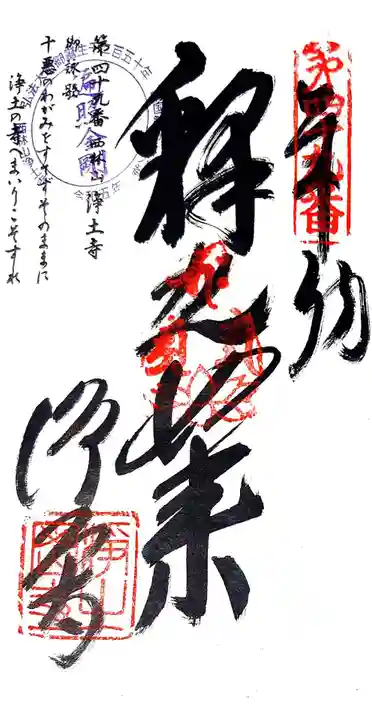

ご真言とご詠歌は

本尊真言:のうまくさんまんだ ぼだなん ばく

ご詠歌:十悪(じゅうあく)のわが身を棄てずそのままに 浄土の寺へまいりこそすれ

でした。

由緒については

伝承によれば 天平勝宝年間(749年 – 757年)に孝謙天皇の勅願を受けて恵明(えみょう)上人が開創 本尊として行基が刻んだ釈迦如来像を祀ったという。

当初は法相宗であったが 空海(弘法大師)が伽藍を再興した際に真言宗に改宗したという。

平安時代中期の天台宗の僧空也が天徳年間(957年 – 960年)にこの寺に滞在し布教に努めた。

建久3年(1192年)に源頼朝が堂宇を修復するが 応永23年(1416年)には兵火で焼失。

河野通宣によって文明14年(1482年)に再建された。

現在の本堂はそのときのものである。

慶安2年(1649年)には大規模な修繕 昭和36年(1961年)には解体修理が行われている。

とありました。

境内入口に正岡子規の句碑「霜月の空也は骨に生きにける」が立つ。浄土寺は空也上人(903〜72)の姿がいまに残る寺である。腰のまがったやせた身に、鹿の皮をまとい、ツエをつき鉦をたたきながら行脚し、「南無阿弥陀仏」を唱えるひと言ひと言が小さな仏となって口からでる姿が浮かぶ。道路を補修し、橋を架け、井戸を掘っては民衆を救い、また広野に棄てられた死体を火葬にし、阿弥陀仏を唱えて供養した遊行僧、念仏聖である。

この空也上人像を本堂の厨子に安置する浄土寺は、縁起によると天平勝宝年間に女帝・孝謙天皇(在位749〜58)の勅願寺として、恵明上人により行基菩薩(668〜749)が彫造した釈迦如来像を本尊として祀り、開創された。法相宗の寺院だったという。のち弘法大師がこの寺を訪ねて、荒廃していた伽藍を再興し、真言宗に改宗した。そのころから寺運は栄え、寺域は八丁四方におよび、66坊の末寺をもつほどであった。

空也上人が四国を巡歴し、浄土寺に滞留したのは平安時代中期で、天徳年間(957〜61)の3年間、村人たちへの教化に努め、布教をして親しまれた。鎌倉時代の建久3年(1192)、源頼朝が一門の繁栄を祈願して堂塔を修復した。だが、応永23年(1416)の兵火で焼失、文明年間(1469〜87)に領主、河野道宣公によって再建された。

本堂と内陣の厨子は当時の建造で、昭和36年に解体修理をされているが、和様と唐様が折衷した簡素で荘重な建物は、国の重要文化財に指定されている。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ