つかざきしんめいしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方塚崎神明社のお参りの記録一覧

1 / 2ページ1〜25件26件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

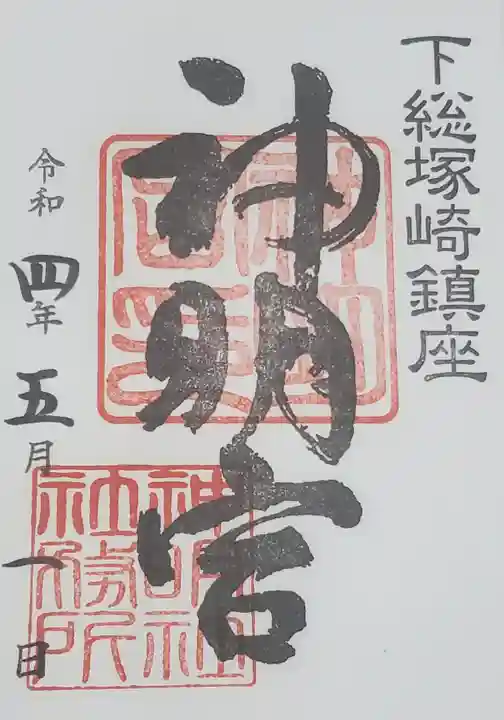

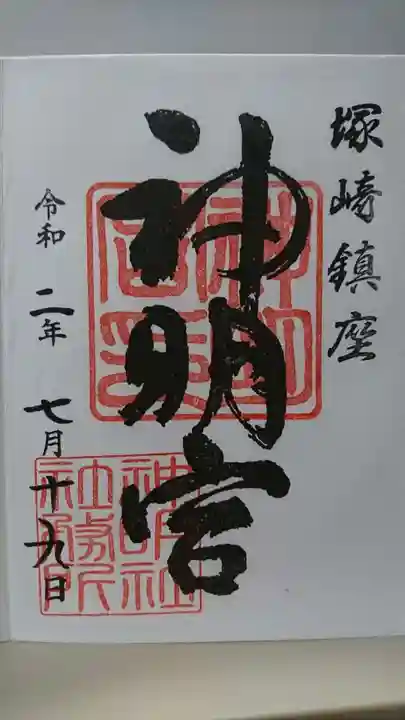

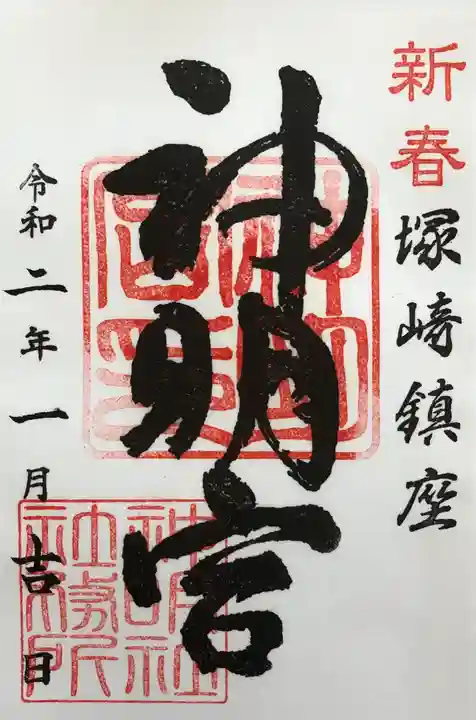

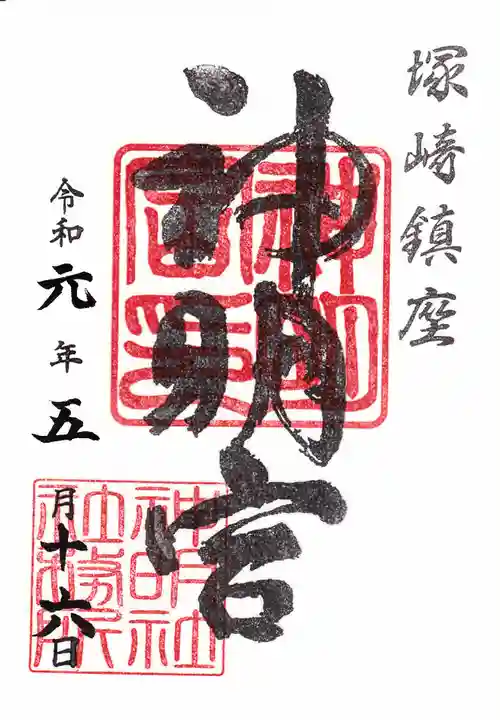

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

アライ

2025年05月11日(日)71投稿

えぶ

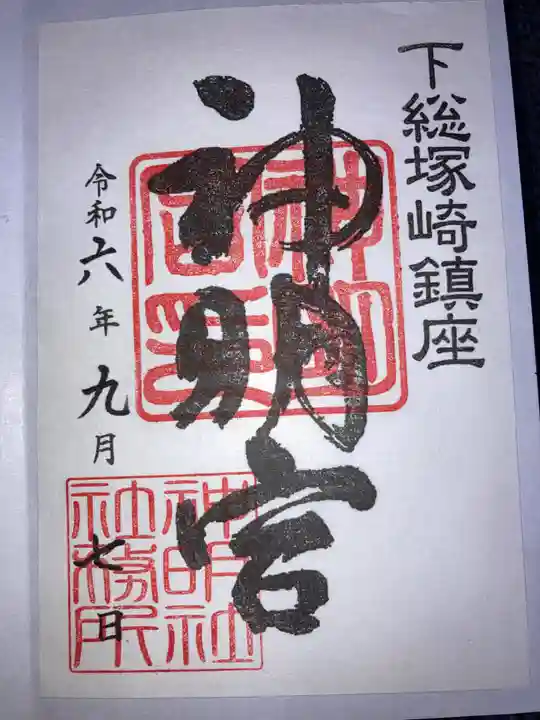

2024年09月07日(土)626投稿

サンダー

2024年05月19日(日)2397投稿

断捨離

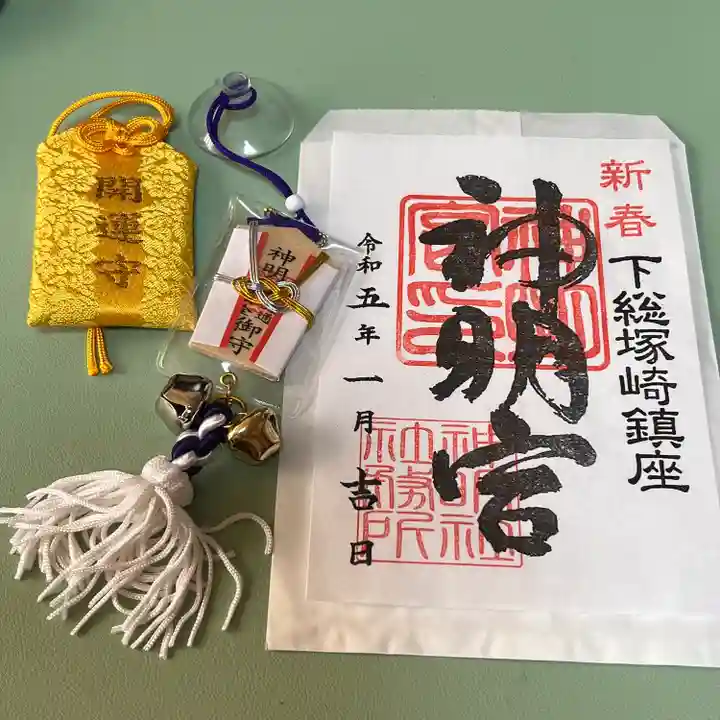

2023年12月02日(土)1437投稿

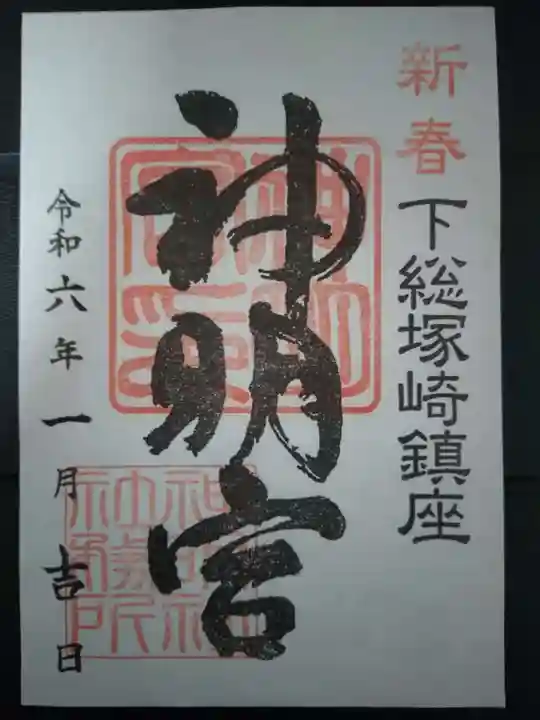

みう

2023年03月18日(土)845投稿

アマデウス

2022年08月02日(火)64投稿

くし

2022年05月05日(木)1703投稿

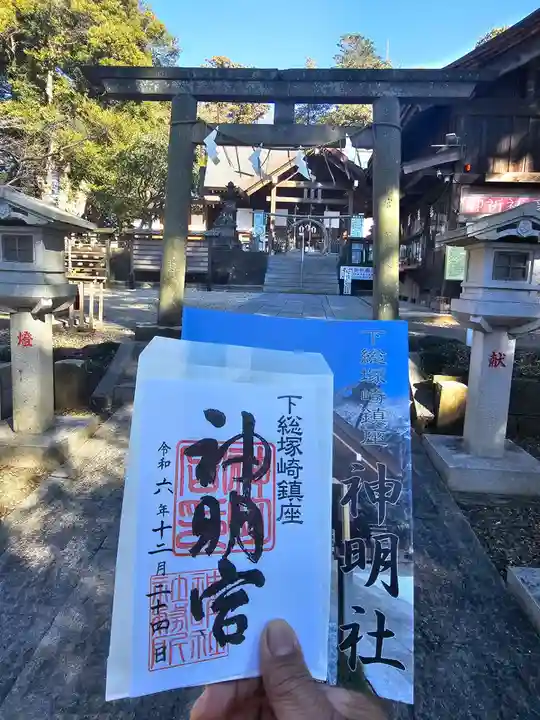

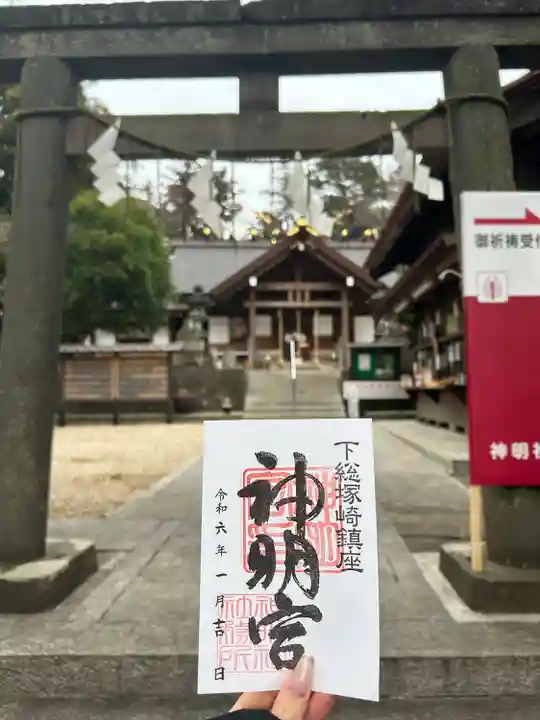

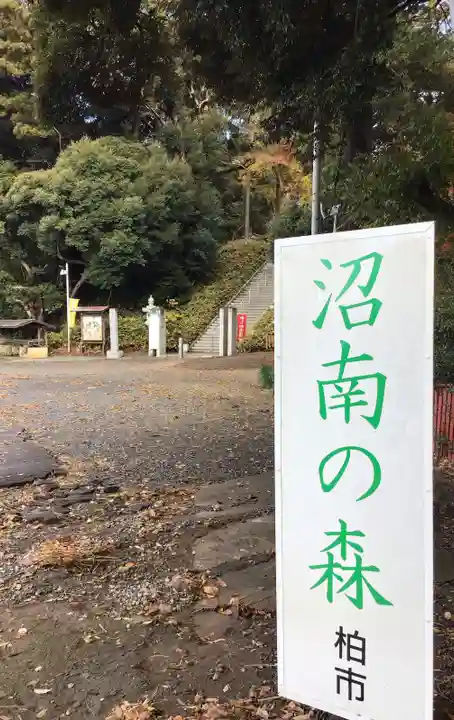

ウチから千葉の湾岸方面を目指す時、だいたいいつも国道4号から埼玉の春日部で16号に入り、柏市を越えた辺りで適当な横道に入るのですが、今回偶然選んだ船取県道で最初に遭遇した神社です。

行く時は時間がなく、また早朝ということもあり寄れなかったのですが、これも何かの縁と思い帰りに参拝してくことにしました。

神明社は船橋で拝んだのでアマテラスちゃんはやや食傷気味で、また雨ということで太陽神を拝むにはちょっと不向きな日でしたが(^^;

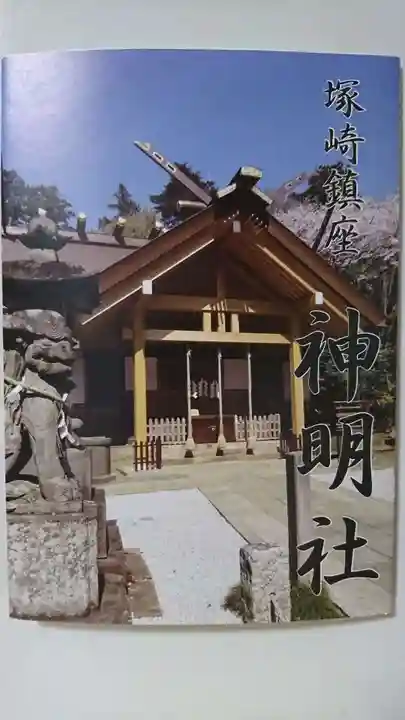

創建年代は不詳だそうですが、鎌倉時代頃から伝わる古社とのこと。

下総国のこの一帯は相馬御厨という伊勢神宮の荘園で、その中でこの塚崎が聖地とされていたとのこと、まさに伊勢神宮の直系分霊ですね。

江戸時代の明暦年間に大改修が行われ、鳥居などその当時の建造物が良く残ってます。

また本殿などは2015年に改修されたばかりらしい、そのためか全体的に整った良い神社でした。

境内社も多数。

実は写真に撮った境内社の他に、裏参道入口に「一之宮」という摂社があり、どうもこれを拝んでから本殿を拝むのがこの神社の正式作法だったらしい (氏子限定か?)

案内板で見ると、左下の隅に書かれてる無名の摂社がこの一之宮のようです。

この時は情報を知らず、また雨であまり長居しなかったので見逃してしまった(>_<)

この正式作法を成就すべくぜひともまた来たいですね。

千葉県のおすすめ3選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ