さくらてんじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方櫻天神社のお参りの記録一覧

1 / 4ページ1〜25件90件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

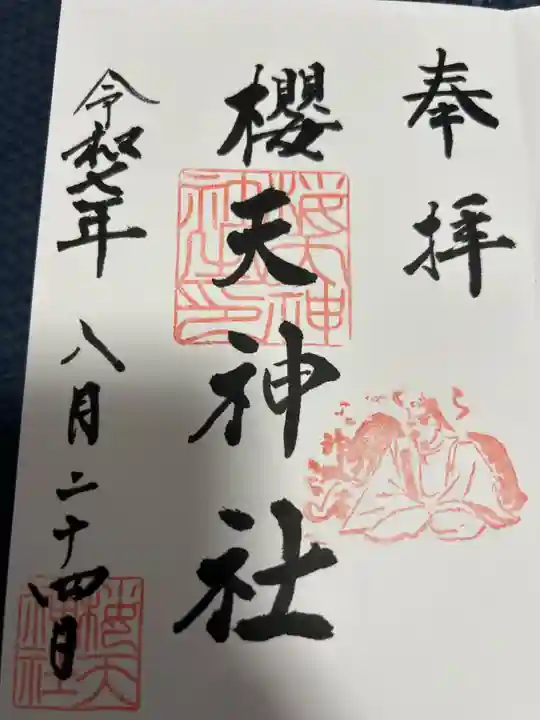

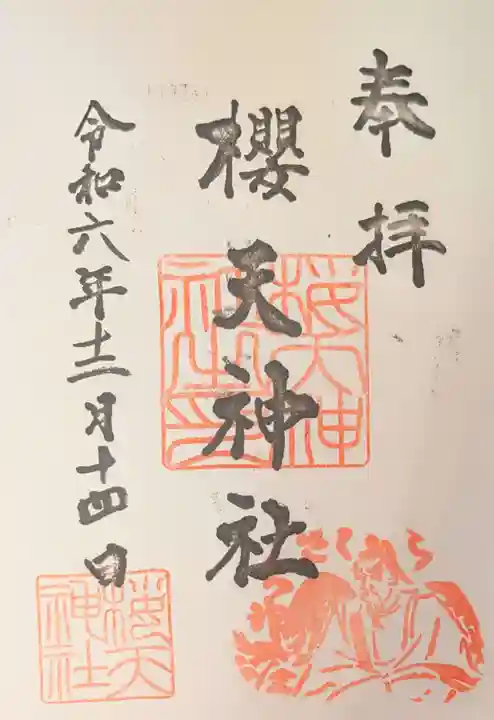

ま~ちゃん

2025年06月11日(水)253投稿

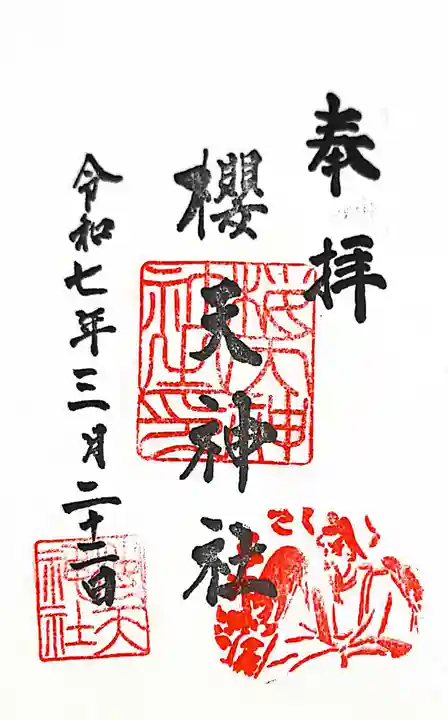

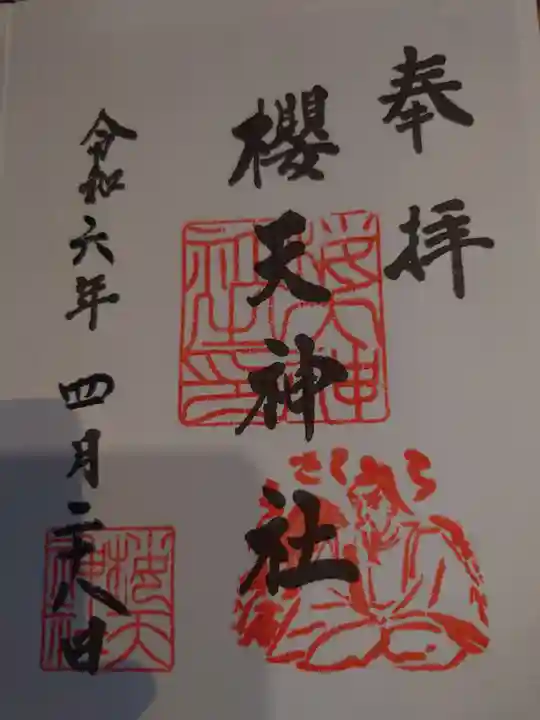

shirobanbi🐈⬛

2025年01月15日(水)178投稿

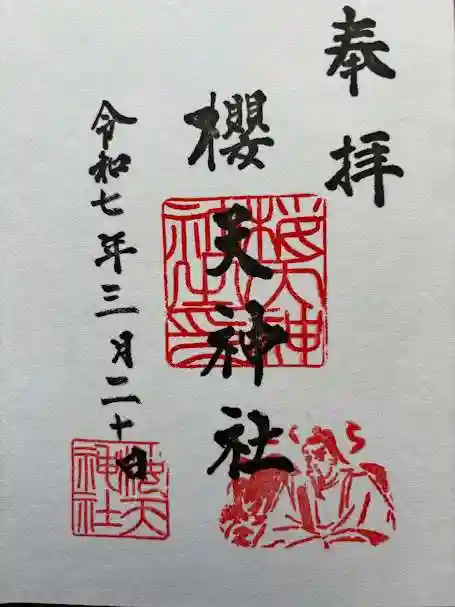

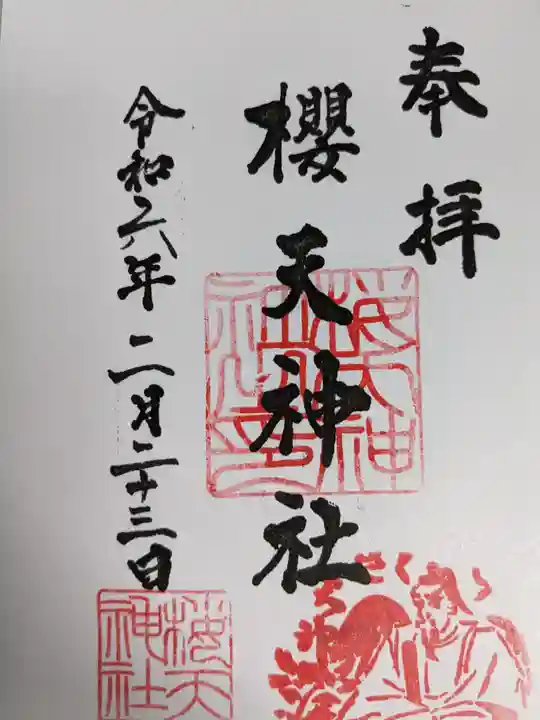

Madelain#6

2025年01月06日(月)167投稿

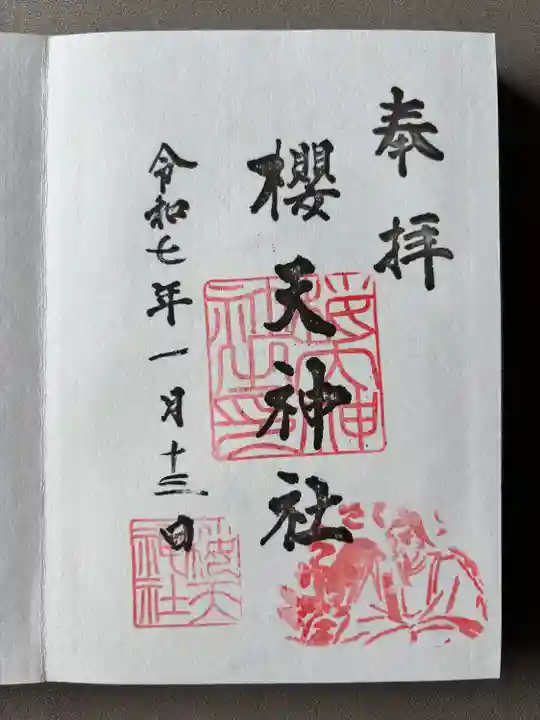

ちょっと日本語話せる程度の…

2025年04月12日(土)80投稿

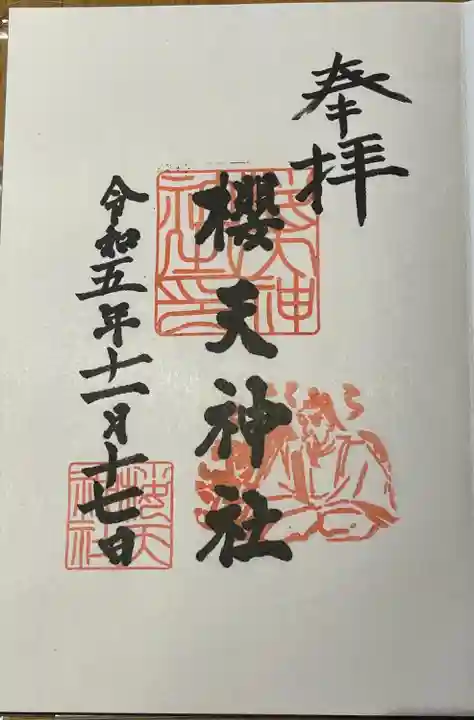

ゆりま

2024年06月28日(金)236投稿

愛知県のおすすめ2選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ