かいなんじんじゃ

海南神社公式神奈川県 三崎口駅

8時から17時まで

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方続けるにはログインまたはアカウント登録が必要です。

歳旦祭 一月 一日

初神楽 一月 九日

ちゃっきらこ奉納舞 一月十五日

建国祭 二月十一日

春祭(祈年祭) 二月二十一日

食の神祭典 四月中旬頃

八雲祭(お天王様) 六月第一土曜

例大祭 七月海の日の前の土日

出居戸祭 十一月初未日

翌、申、酉、両日面神楽奉納舞

秋祭(新嘗祭) 十一月二十五日

酉の市 十二月十五日

大祓、除夜祭 十二月三十一日

< 公式ホームページから ’ 由緒沿革 ’ を引用 http://kainan.server-shared.com >

.

由緒沿革

御祭神・藤原資盈公は、天児屋根之命之の苗裔である。

九州太宰少弐広嗣の五代の孫に当り、

五十六代・清和天皇の御宇、皇位継承争いに関係した伴大納言善男の謀挙に荷担しなかった為、

讒訴で追討の罪を蒙って筑紫の配所に航する途中、

暴風に遭遇して貞観六年(八六四)十一月一日父子三人、郎党五十三人は当地に着岸した。

(公の嫡男の船は房総半島に着岸し、現在の鉈切大明神は資盈公の嫡子を祀ると伝えられる。)

その後、資盈公は土地の長に推戴され、房総の海賊を平定し、

郷民を教化して特に漁業の知を開き、文化の礎を築くなど福祉に努力したので、

郷民の尊崇の念も篤く、貞観八年(八六六)に公が歿すると、その亡骸を海に沈め、

祠を花暮海岸に建立して祀った。

後、花暮の祠を本宮として天元五年(九八二)に現地に社殿を造営し、三浦一郡の総社となる。

その後、承応二年(一六五三)三月、正一位(吉田家神道の宗源宣旨)に進められ、

享保四年(一七一九)三浦半島の総鎮守となる。

明治六年郷社に列し、同四〇年神饌幣帛料共進神社に指定された。

.

付記

◎平安時代の頃、三浦為継は社領を寄進し、社頭を改築し、後、三浦家の祈願所とした。

尚、三浦大介義明は氏神である当社参拝の折、

「神事狐合」(白と赤の狐が闘い、白狐が勝った)で源平の争覇を占い、

神意により源頼朝側に荷担したと伝えられる。

境内には頼朝公手植えと伝えられる公孫樹(樹齢約八百年)が

神木として雌雄の二株が保存されているが、

乳根のある方に乳の足りない女が祈りをこめて触れると乳が出るようになるといわれている。

又御手洗池に架する神橋の擬宝珠は、

三崎御船奉行・向井左近将監忠勝が寛永十七年(一六四〇)に奉納したものである。

◎社頭の狛犬は、

己の病む個所に相当する部分を撫で、その手で患部をこすると癒るとされている。

又、社殿の前に祠があり木造の白馬が祀ってある。

昔神社の神馬が逃げ出し町内で死んだ。

たちまち疫病が蔓延したので白馬を奉納したところ疫病も鎮まったという。

後、この馬に祈ると脚気がなおるといわれている。

◎境内社、疱瘡神社御祭神・源為朝が疱瘡の神様になったのは、

伊豆大島から来ているとされている。

昔、疱瘡が流行したとき、大島だけが一人の患者も出ない、

これは豪勇の為朝が居たので疱瘡をよせつけないのだろうという俗信から来ているもので、

それが三崎に入ったのである。

この神様は又、痲疹の神様としても信仰が篤い。

◎祭神資盈公は相撲嫌いである。

昔、天覧試合で力くらべには勝ったが、相撲には負けたからだとの故事による。

境内に置かれている力石は角力取りには持ち上げる事が出来ないし、

三崎に相撲が催された時は必ず雨が降る。

又、力士の参拝は過去一度もなく、

昭和初期に名横綱・双葉山の参拝が計画されたが氏子の反対で中止された事がある。

◎筌龍弁財天・治承4年(1180)、源頼朝の挙兵に呼応して和田義盛は衣笠城に立て篭り、

畠山、江戸の諸軍と戦ったが利あらずして衣笠城を落ち、海路房州に逃れんとしました。

その時大暴風雨に遭い流されて兵糧つきた時、

龍神に祈った処が「筌」という竹製の漁具が流れ来り、

これを用いて魚をとり飢えをしのいだという事から、

建久三年(1192)、鎌倉幕府が成立するや、領地であるこの地に「筌」を祀り、

弁財天堂としたのがこの筌龍弁財天の縁起であります。

この弁財天は八臂弁財天といい、大漁満足、財宝如意、容色端正、弁智増上、

芸能上達等の希望を叶えてくださる女神であります。(三浦七福神)

◎相州海南高家神社・祭神磐鹿六雁命は日本書紀(七二〇年)第十二代景行天皇が、

悲劇的な最後をとげた日本武尊、東征の跡を偲んで、三浦半島から安房上総に巡行された時、

天皇の料理賄方を司った神様です。

後に宮中にあって大膳職の長となり、

わが国における料理の祖神として食にかかわる人々に崇められています。

神社右手の包丁塚は、人の食生活の伴侶として務めを終えた包丁に感謝を捧げ、

人の食膳に供された鳥獣魚菜の霊をなぐさめる碑です。

包丁奉納殿は、使い古された包丁に労わりの心をこめて納めるところです。

また、永かった料理賄の仕事場を去る料理人が愛用の包丁を納めるところでもあります。

毎年四月下旬には境内にて

包丁供養感謝祭・奉納料理奉告祭・古式による包丁式がおこなわれる。

境内には馬堀法眼善孝画伯による磐鹿六雁命の大絵馬があり目を引く。

◎萩の宮・三浦半島からも一部の七草が消え去ろうとしている。

当社は秋の七草の一つである萩の保護育成に懸命に取り組んでいる。

境内土手に群生しているミヤギノ萩やシロバナ萩は九月中旬ごろ見ごろを迎える。

| 住所 | 神奈川県神奈川県三浦市三崎4-12-11 |

|---|---|

| 行き方 | 京浜急行電鉄久里浜線 ’ 三崎口行き ’終点「三崎口駅」から、

|

| 名称 | 海南神社 |

|---|---|

| 読み方 | かいなんじんじゃ |

| 通称 | 三崎の海南神社(補足:三浦市には ’ 城ヶ島の海南神社 ’ もある) |

| 参拝時間 | 8時から17時まで |

| 参拝にかかる時間 | 40分(最高所の ’ 天王社 ’ ~ 「海南神社」本殿裏 ~ 最高所の ’ 金刀比羅神社 ’ も参拝を想定。) |

| 参拝料 | なし(志納) |

| トイレ | あり(社務所周辺にあります。社務所の隣に休憩所建屋があり、玄関戸を開けるのを躊躇しそうだが中に腰掛とトイレがあります。自治会館と棟続きになった建物。) |

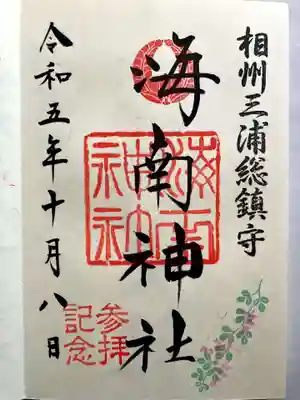

| 御朱印 | あり |

| 限定御朱印 | なし |

| 御朱印帳に直書き | あり |

| 御朱印の郵送対応 | なし |

| 御朱印帳 | あり |

| 電話番号 | 046-881-3038 お問い合わせの際は「ホトカミを見た」とお伝えいただければ幸いです。 |

| メールアドレス | kainan.jp@viola.ocn.ne.jp |

| ホームページ | http://kainan.server-shared.com |

| おみくじ | あり |

| お守り | あり |

| 絵馬 | あり |

| SNS |

| ご祭神 | 藤原資盈(ふじわらのすけみつ)、

藤原資盈の后である盈渡姫(みつわたりひめ)、 筌龍弁財天(せんりゅうべんざいてん)(三浦七福神)、 及び地主大神を祀る。 |

|---|---|

| 創建時代 | 天元5年(982年) |

| 本殿 | 神明造 |

| 文化財 | 夏例大祭 _ 三浦市重要無形民俗文化財 |

| ご由緒 | < 公式ホームページから ’ 由緒沿革 ’ を引用 http://kainan.server-shared.com >

御祭神・藤原資盈公は、天児屋根之命之の苗裔である。

その後、資盈公は土地の長に推戴され、房総の海賊を平定し、

後、花暮の祠を本宮として天元五年(九八二)に現地に社殿を造営し、三浦一郡の総社となる。 その後、承応二年(一六五三)三月、正一位(吉田家神道の宗源宣旨)に進められ、

◎平安時代の頃、三浦為継は社領を寄進し、社頭を改築し、後、三浦家の祈願所とした。

◎社頭の狛犬は、

◎境内社、疱瘡神社御祭神・源為朝が疱瘡の神様になったのは、

◎祭神資盈公は相撲嫌いである。

◎筌龍弁財天・治承4年(1180)、源頼朝の挙兵に呼応して和田義盛は衣笠城に立て篭り、

◎相州海南高家神社・祭神磐鹿六雁命は日本書紀(七二〇年)第十二代景行天皇が、

後に宮中にあって大膳職の長となり、

神社右手の包丁塚は、人の食生活の伴侶として務めを終えた包丁に感謝を捧げ、

包丁奉納殿は、使い古された包丁に労わりの心をこめて納めるところです。

毎年四月下旬には境内にて

◎萩の宮・三浦半島からも一部の七草が消え去ろうとしている。

|

| ご利益 | |

| 体験 |

ホトカミには、日本最大となる全国15万8千件の神社お寺の情報や、2万件以上の御朱印のオリジナルデータがあります。

ご利用になりたい法人様やメディア関係の方々は、こちらよりお気軽にご相談ください。

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ