むつくぬぎはちまんぐう

御朱印・神社お寺の検索サイト

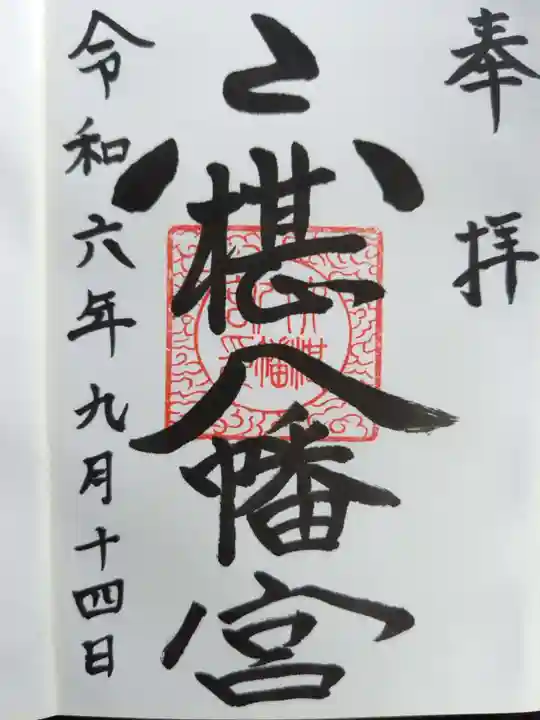

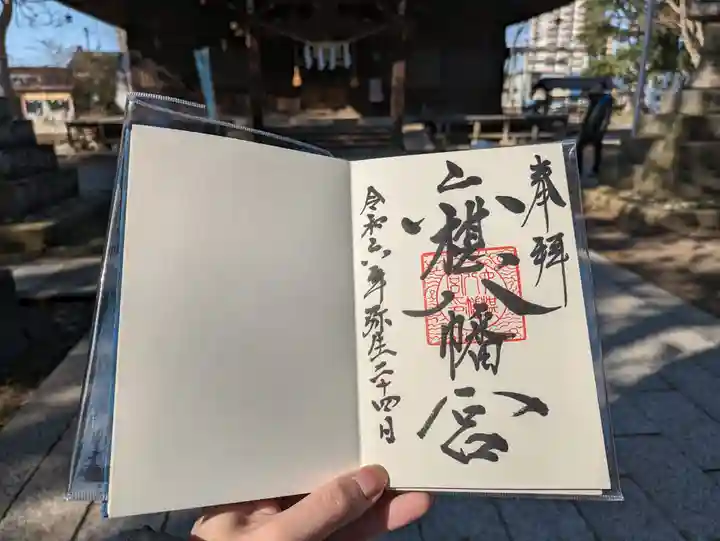

楽しみ方六椹八幡宮のお参りの記録一覧

絞り込み

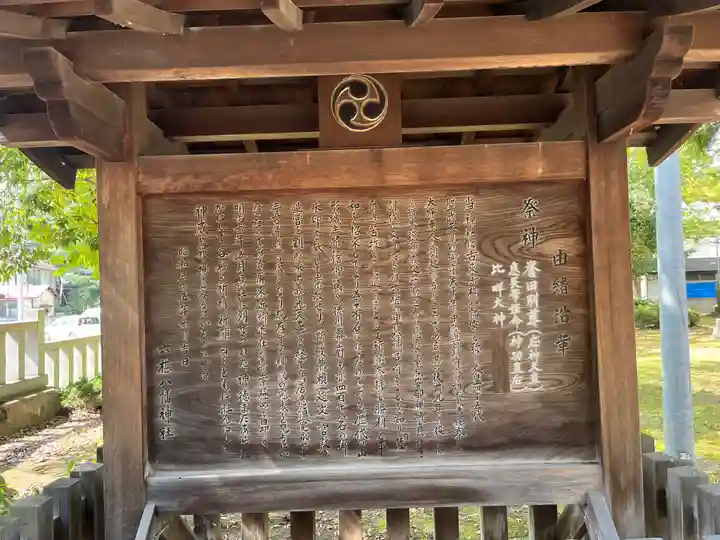

再度市街地に戻りました。先ほどの雨も止み、神社に近づくにつれ風鈴の音色が涼しげに聞こえてきました。授与所に人がいることを目視確認すると、ゆっくりと参拝及び境内散策ができました。天平年間(729~749年)に鎮守府将軍・大野朝臣東人が創建した古社で、創建者の大野氏は多賀柵や出羽柵を設けるなど蝦夷開拓を推し進めた人物です。前九年の役後に源頼義、義家親子を始め、初代山形城主斯波兼頼、上杉合戦後には最上義光が、更には最上氏改易後最初の山形城主鳥居忠恒などが社殿を造営するなど、時の権力者に篤く崇敬、庇護を受けていました。街中にもかかわらず広い社地が現在も残り、中央に社殿が建つも、境内社はみな隅の方でゆったりとした配置になっていました。

もっと読む

【出羽國 古社巡り】(過去の参拝記録)

六椹八幡宮(むつくぬぎ・はちまんぐう)は、山形県山形市鉄砲町にある神社。旧社格は県社。祭神は品陀抜名(誉田別尊)、息長帯比賣命、玉依姫命(比咩大神)。

社伝によると、奈良時代の天平年間、鎮守府将軍・朝臣東人による創建と伝わる。平安時代後期の1063年、前九年の役に際し源頼義、義家が当地に至り、里人から「この地に椹の木6本あり、ゆえに六椹と称し祀れるは八幡大神なり」と聞き、「それ陸奥の苦を抜く」と喜んで戦勝祈願し、平定後、神恩に感謝し、社殿を造営した。南北朝時代の1356年、斯波(最上)兼頼が山形に入ると、斯波氏が元来巌寺であることを以って、当社を累代の祈願所と定め社殿を造営。その子孫の最上義光が1600年に関ケ原合戦の余波戦に上杉軍と戦い勝利し、社殿の修繕を行った。江戸時代になると、最上氏改易後、山形城主・鳥居忠恒が現在の本殿を造営した。幕府からは朱印地48石を与えられた。爾後、保科正之、堀田正亮、秋元涼朝、水野忠精など歴代藩主から篤い崇敬を受けた。明治になると、近代社格制度の下、県社に列格した。

当社は、JR奥羽本線・山形駅の南方1kmの市街地の中、平地にある。境内は広々としていて、古大木が疎らに立っていて、秋の落葉で覆われた眺めは、まるで市民公園のようにも見える。大きく堂々たる社殿はまさに県社の風格。社殿は境内南端にあるが、西端、北端、東端にも境内社があったようだが、七五三などの祈祷の人々に気を取られ、気付かず見逃してしまった。

今回は山形県の旧県社であることから参拝することに。参拝時は休日の午後で、祈祷客含め多くの人で賑わっていた。

もっと読む山形県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ