じゅうばんいなりじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方十番稲荷神社のお参りの記録一覧

絞り込み

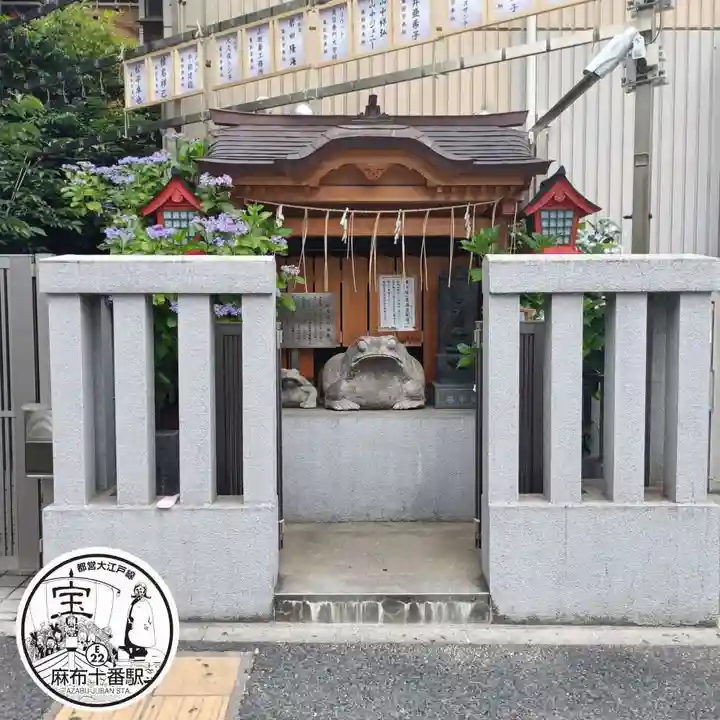

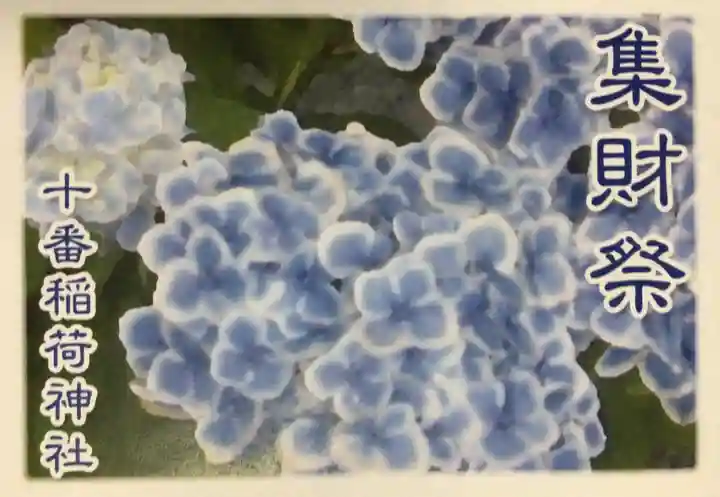

先日の『咲き始め』から『三分咲き』に。

少しずつだけど、毎年観に来ているので楽しみです。

何十年目前に、この辺りに住んでいたことありましたが、まだ大江戸線も開通していなくて、勿論『麻布十番』駅もなく、赤羽橋の辺りに『都心の孤島に地下鉄の駅を』みたいな(昔なので、こんなニュアンス?の記憶のみ…)垂れ幕があったような。

いまは、便利になり、こちらの十番稲荷神社さんは、麻布十番駅の出口から30秒かかりません😊 今回はこちらのみですが、麻布氷川神社さんもさほど遠くなく歩いていけますし、赤坂,六本木方面にも歩いて行けるので、お勧めです。

紫陽花祭中に、また開花予想して来てみます✨

御朱印や御守りは、前回の投稿に😃

もっと読む

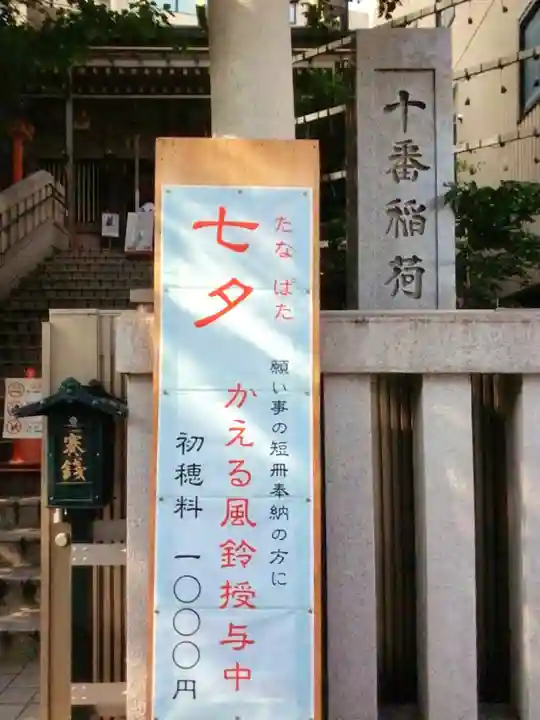

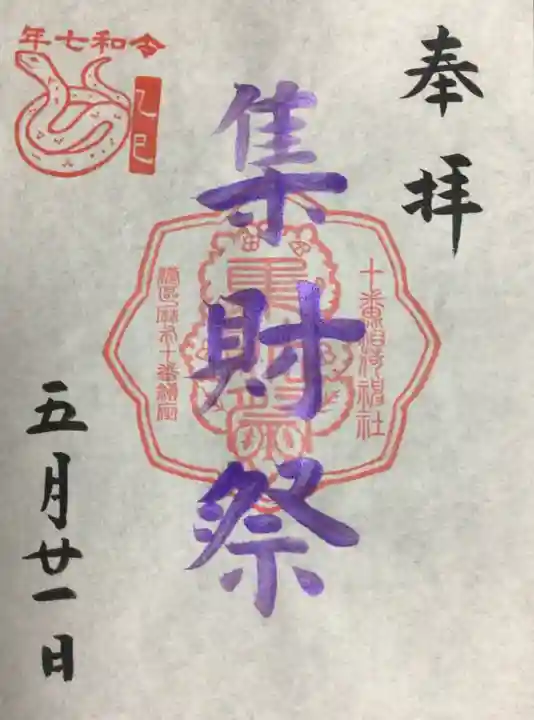

毎年恒例の、あじさい祭り、こちらでは『集財祭』と書きます。

毎年何度か足を運んでいますが、今年はまず始まってすぐに。

満開になると、階段が狭くなるほどアジサイがたくさん咲き、添えられている説明も改めて読ながら楽しむのも良い時間です。人が多いと、止まっていると迷惑になるので出来ませんが^_^;

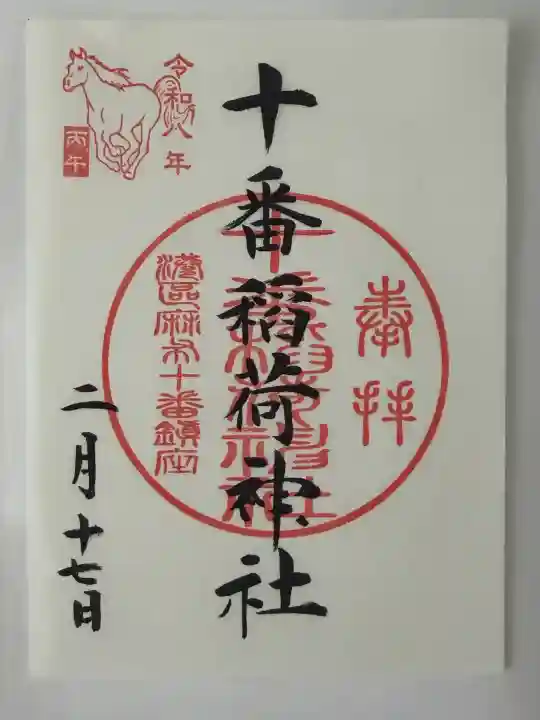

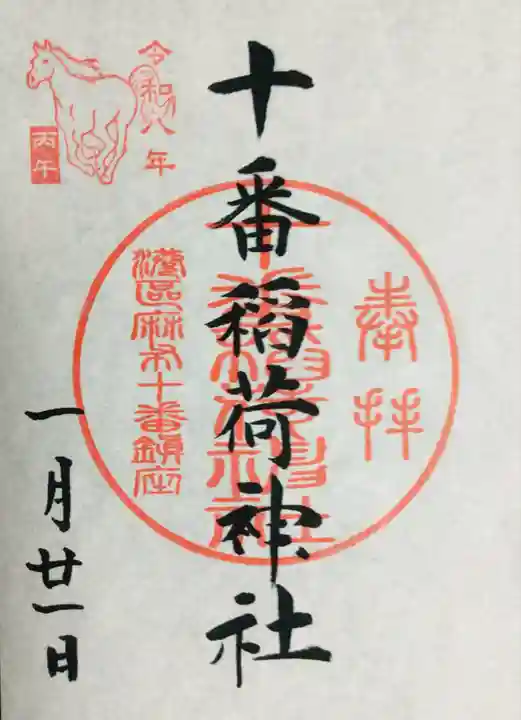

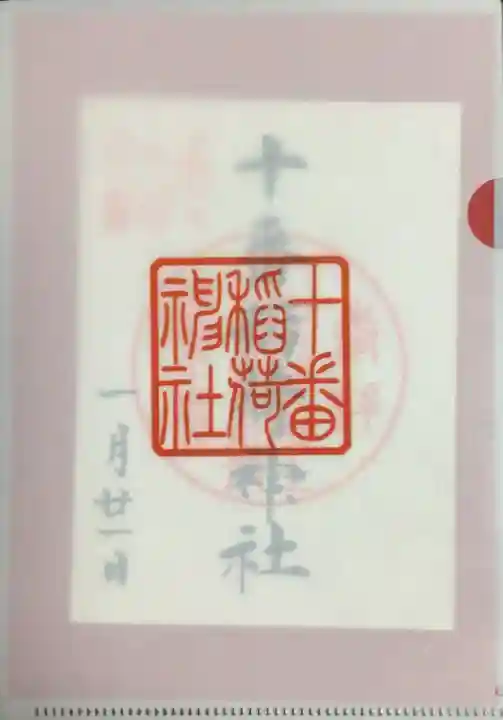

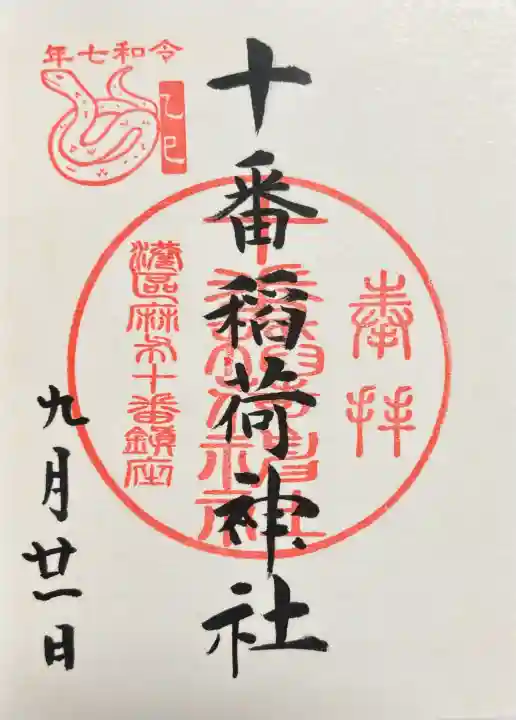

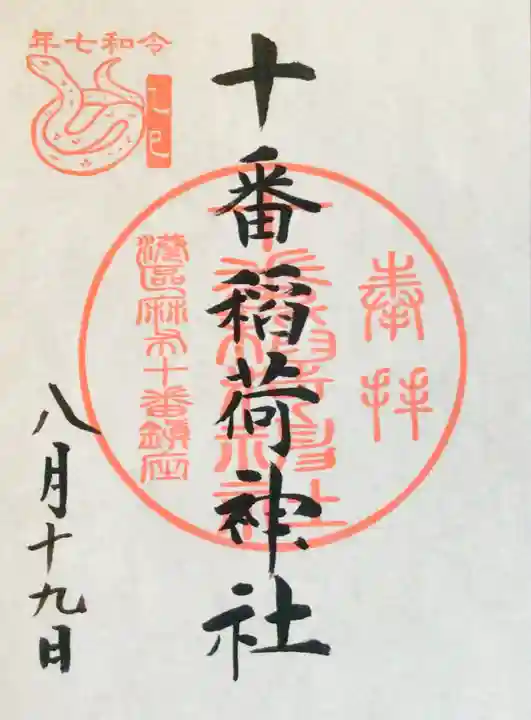

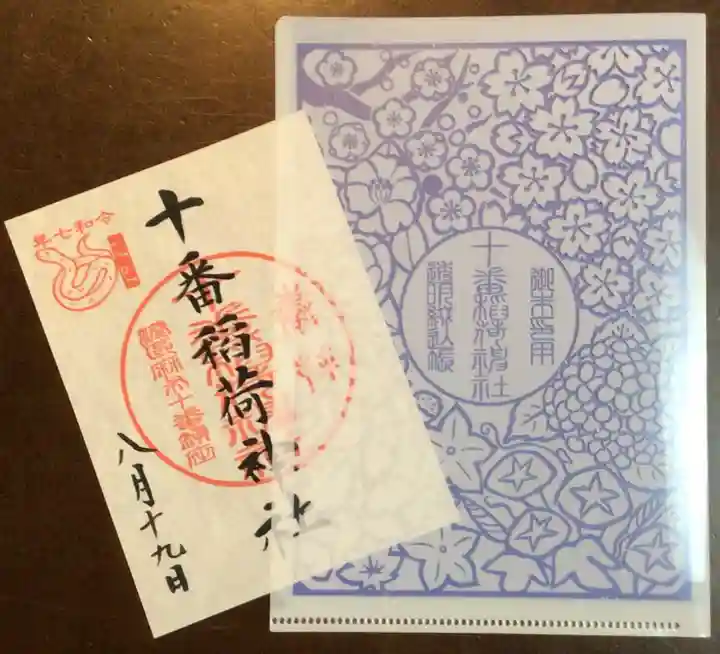

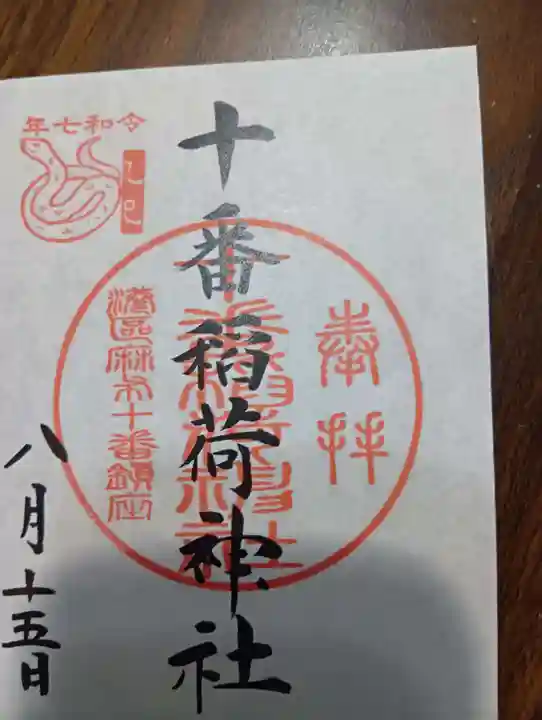

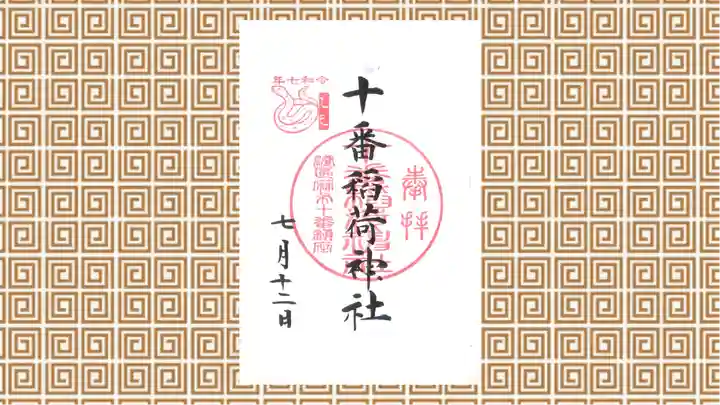

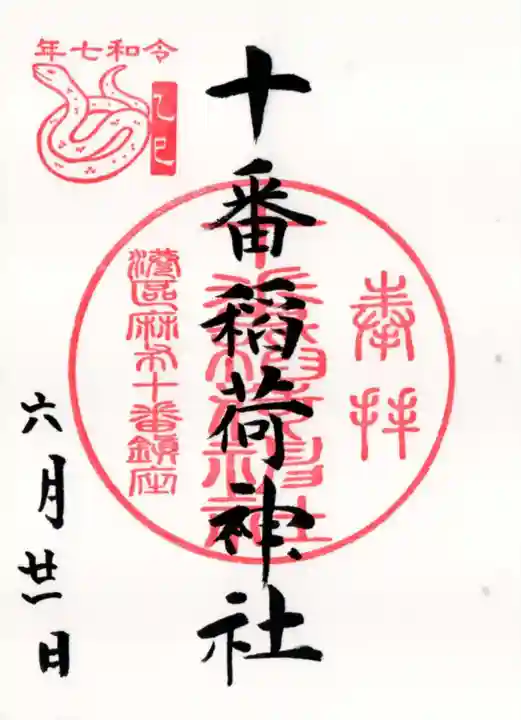

社務所で,今年も集財祭の御朱印を頂きました(書き置きのみ)。クリアファイルと参拝証カードが一緒に頂けます。参拝証カード,数枚になりました^_^伺った所、御守りなどのように古い物をお返ししないで良いそうです。

今年も財運みくじもいただきました。

遅咲きで咲くそうですが…今咲いても十分遅咲きなので、なんとか頑張って健在なうちに咲かせたいです^_^:お花の一部に付けてきました^_^

社務所で少しお話を伺いましたが、今年、早い時期に暑い日が続いたことの影響で、開花しているお花が少なめだそうです。まだまだ期間があるので、ゆっくり綺麗に咲くことを願い,また期間中に伺います。

もっと読む

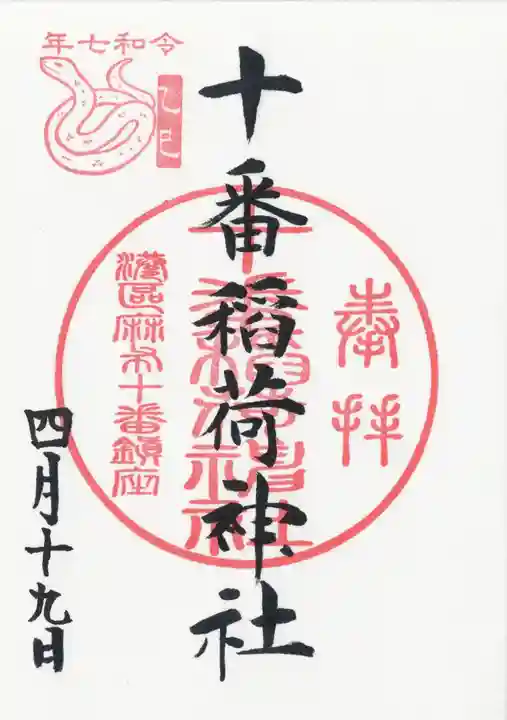

【月参りと初参拝 東京編 ❷】

駒込妙義神社様から東京メトロ南北線に乗り、麻布十番駅で下車。

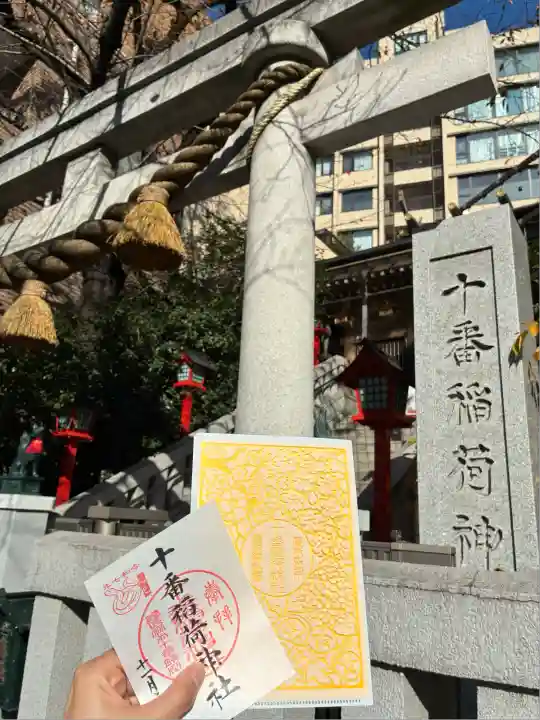

初参拝🙏🏻十番稲荷神社様へ行って来ました😊

3月22日にまわる予定でしたが体調がイマイチだったので今回行って来ました。

麻布十番駅の出口(7番出口)を間違えなければ、すぐ隣にあるので迷子にならずにすみますね😄

【十番稲荷神社】

十番稲荷神社は、もと末広神社(旧坂下町鎮座)および竹長稲荷神社(旧永坂町鎮座)です。両神社は、昭和20年4月15日に戦災に遭い焼失、昭和25年6月復興土地区画整理により、両社境内地を現在地に換地、隣接指定されました。その後両社は合併して社名を十番稲荷神社と改称し、平成9年3月29日、現社殿に建て替えられました。

◇末広神社由緒◇

慶長年間(1596~1615年)に創建され、元禄4年(1691年)には坂下東方雑式に鎮座していましたが、同6年永井伊賀守道敏が寺社奉行の時、坂下町41の社域に遷座されました。往古より境内に多数の柳樹があり、「青柳稲荷」と称されていましたが、後にその中の一樹の枝が繁茂して、扇の形をしていたことから「末広の柳」とよばれるようになり、社名に冠されて末広稲荷と称されました。その後、明治20年4月に末広神社と改称されました。

◇竹長稲荷神社由緒◇

創建は、一説には和銅5年(712年)とも、弘仁13年(822年)に八咫の神鏡を以て武蔵国豊島郡竹千代丘(今の鳥居坂上)へ稲荷大神を勧請(※)したとも伝えられています。稗田神社(延喜式内社)であるとも伝えられており、少なくとも10世紀初頭には鎮座していた古社と考えられます。その後、弘安2年(1279年)に鳥羽院の子孫が社殿を再建し、大神より翁の面と陰陽の鍵を授かったという伝説があります(面と鍵は戦災で焼失)。元々は竹千代(たけちよ)稲荷と称していましたが、江戸時代になり徳川家光の幼名•竹千代を憚り竹長(たけちょう)と改めました。

※勧請(かんじょう):神様の御分霊を遷し迎え鎮め祀ること。

東京都のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ