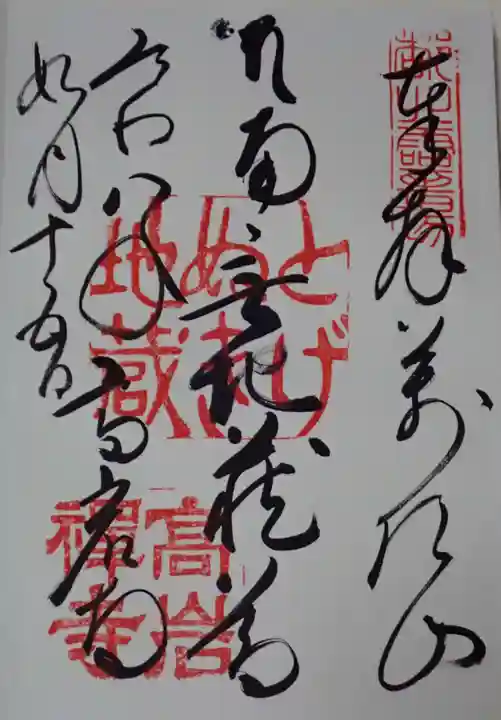

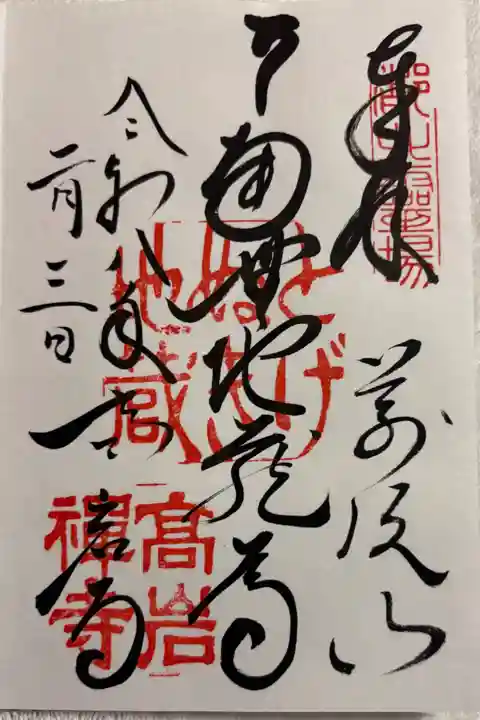

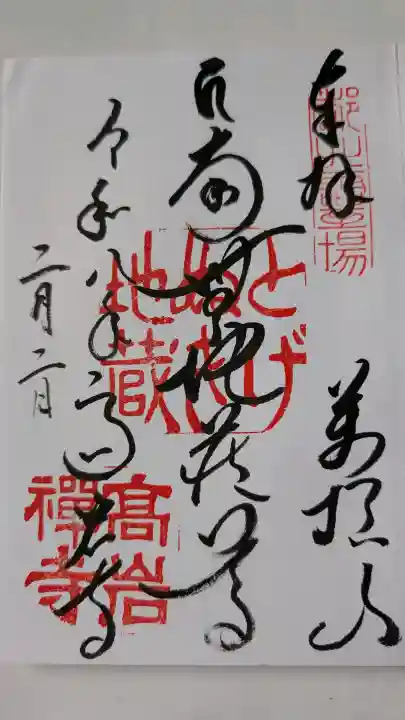

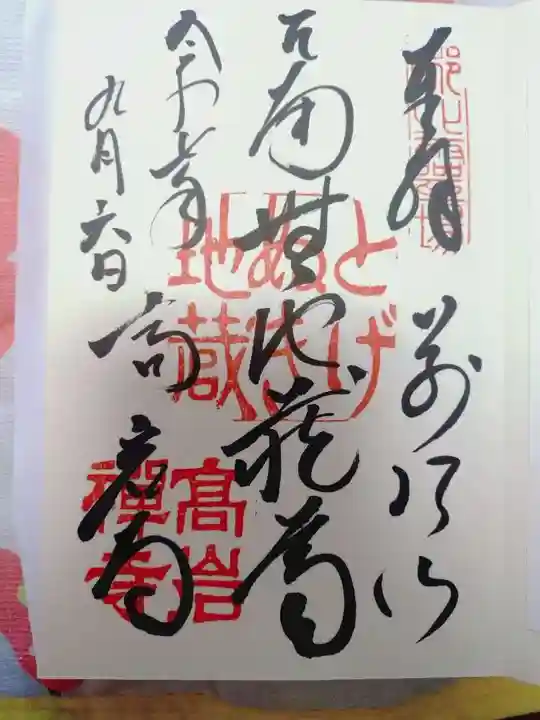

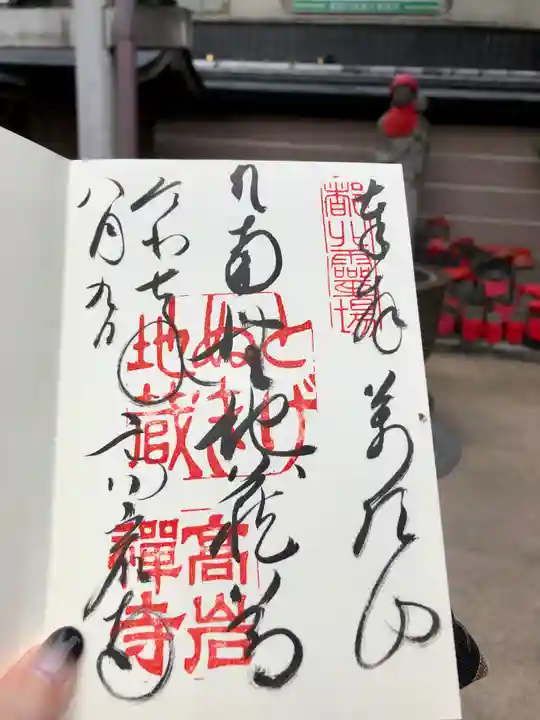

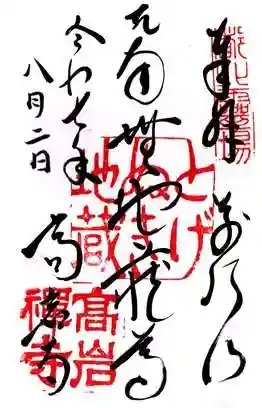

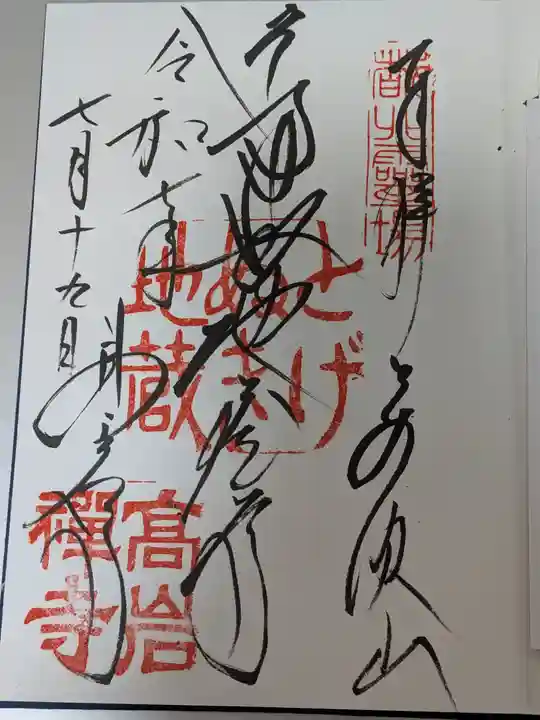

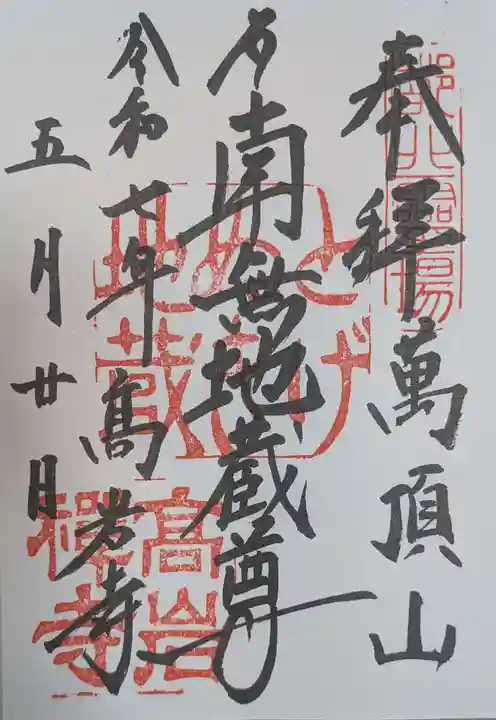

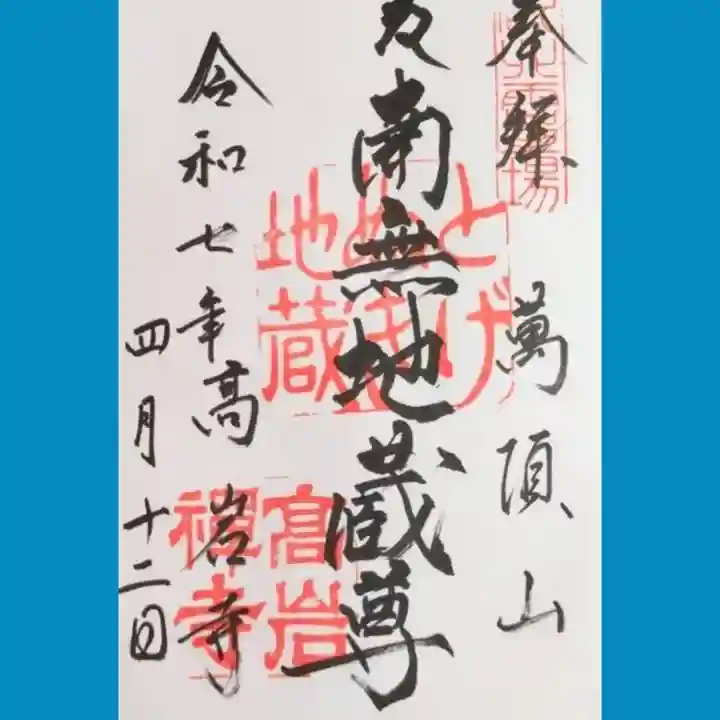

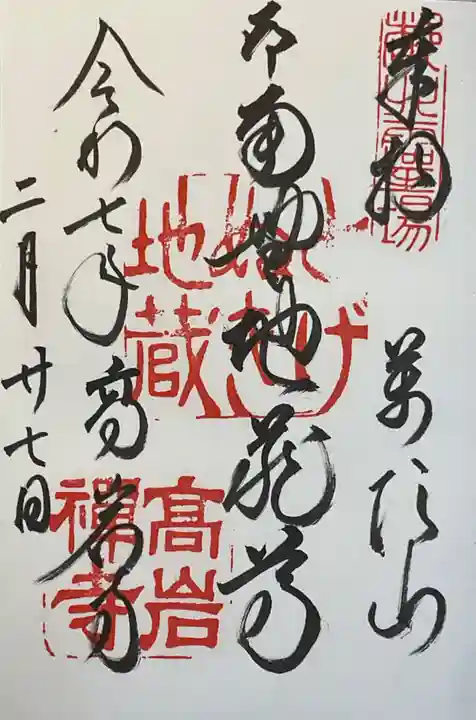

とげぬきじぞうそんこうがんじ|曹洞宗|萬頂山(ばんちょうざん)

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方とげぬき地蔵尊 高岩寺のお参りの記録一覧

絞り込み

【東京編 ④】

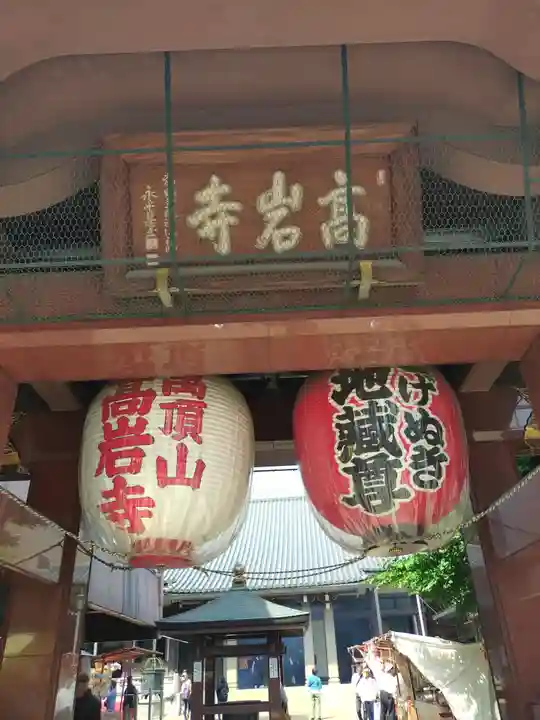

駒込妙義神社様から、とげぬき地蔵が有名な高岩寺様へ初めて参拝させていただきました🙏🏻

「とげぬき」の由来

- 本尊は地蔵尊が授けた「霊印」の印像-

本尊「延命地蔵菩薩(えんめいじぞうぼさつ)」は小さな「霊印(れいいん)」に現れた、お地蔵さまの「印像(いんぞう)」です。

本尊の「霊印」は、1713年(正徳3年) 重病の妻の快癒を一心に願っていた髙岩寺 檀徒 田付又四郎の夢に現れた地蔵菩薩が、又四郎に授けたとされています。又四郎が地蔵菩薩のお告げにしたがい、霊印の地蔵尊像を1万枚の紙片にうつしとり、隅田川に流して念じたところ、翌朝 地蔵尊が妻の前に現れて病魔を退治しました。その後、妻はすみやかに健康を取り戻し、無病となりました。

2年後の正徳5年のこと、毛利家の大名屋敷で針を誤飲した女性に、この地蔵尊像を写し取った紙札を飲ませたところ、 針が紙札の地蔵尊を貫いて出てきたのが「とげぬき」のはじまりです。

「霊印」は1728年(享保13年)に髙岩寺に奉納され、以来 本尊として信仰をあつめています。現在は髙岩寺本堂(地蔵殿)内の正面 須弥壇上に奉安されています。

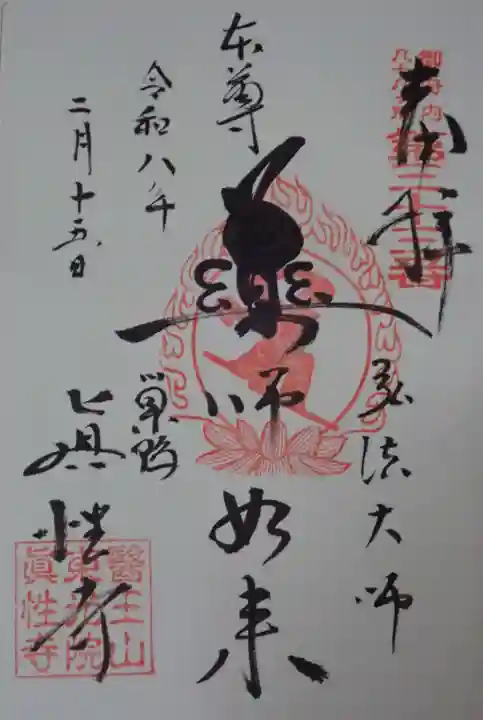

眞性寺さんからとげぬき地蔵通りにある高岩寺さんへ。

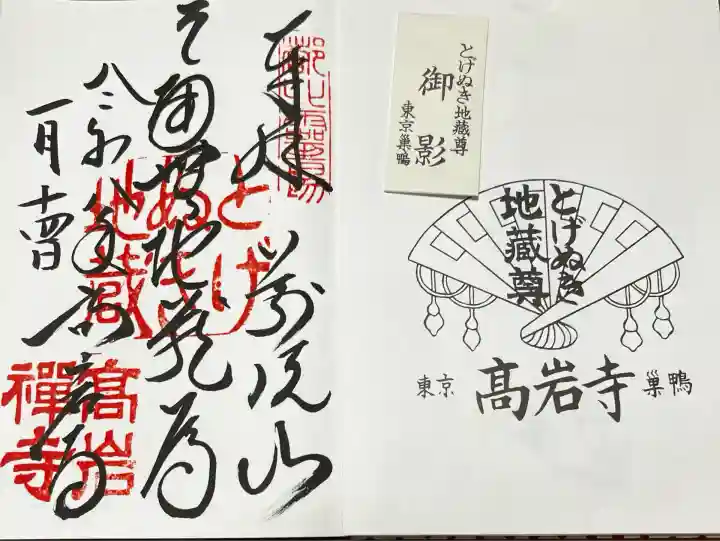

こちらに『とげぬき地蔵尊』があります。

毎月四の付く日の縁日には参拝者が多く賑やかですが、それ以外は比較的人は少なく静かです。

以前,主人の母が地蔵通りから少し入ったところに住んでいて、当時は御朱印に興味がなくて…それ以来なので○十年振りです^_^ ただ、地蔵商店街は食堂,喫茶店,蕎麦屋、和菓子屋、衣料品店諸々…良く利用していました。

今は廃業して無いのですが、地蔵尊近くにペット霊園があり、そちらも利用していたので、地蔵尊とは関係ないのですが、お参りするときは両方に…。

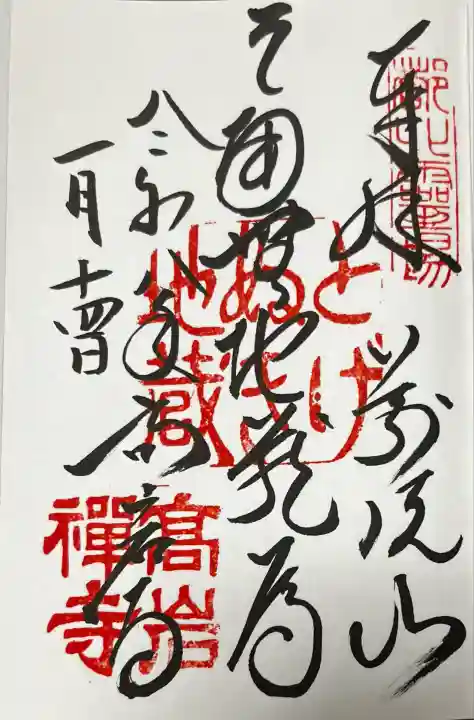

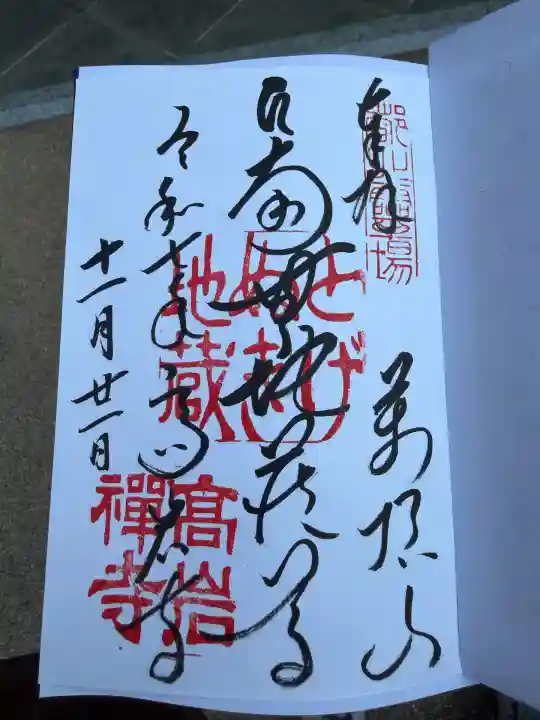

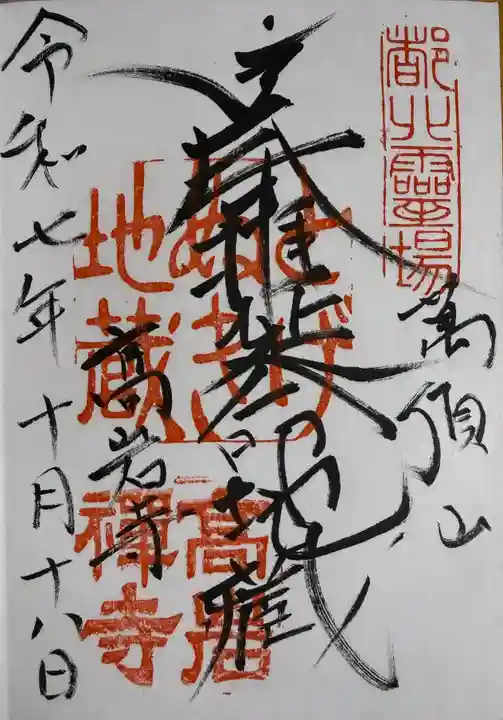

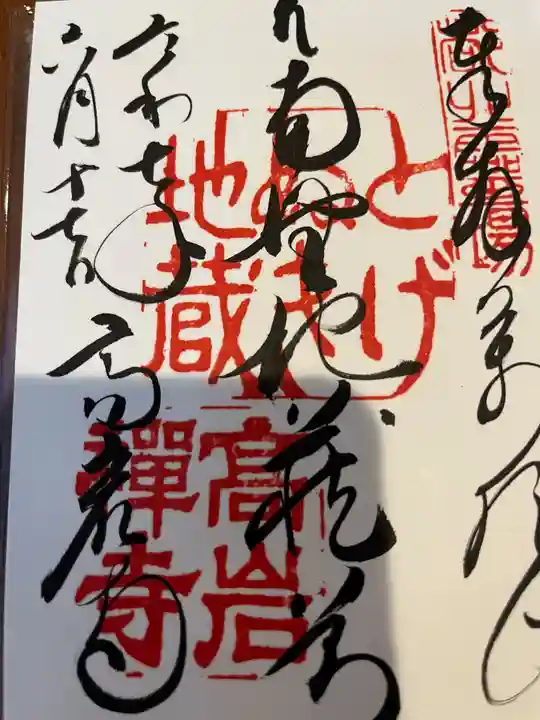

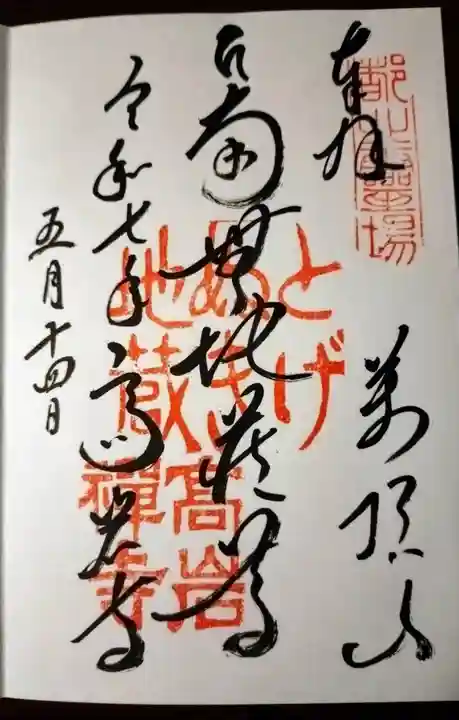

御朱印は、書き入れて頂きました。

一番大事な左手の地蔵尊の写真が撮れていません(>_<)

もっと読む東京都のおすすめ🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ