にっこうふたらさんじんじゃちゅうぐうし

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方日光二荒山神社中宮祠のお参りの記録一覧

絞り込み

栃木県 日光市 に鎮座する 日光 二荒山神社 (中宮祠)、中禅寺湖畔に鎮座する神社、当方は 道の駅 全国制覇者で、全国の寺社、霊場を巡礼してます、対応は 観光でもかなりの参拝者が来る神社なので慣れていて スムーズでした、どの様な神社か引用を用いて調べてみました、宗教法人登記上の正式名称は「二荒山神社」であるが、宇都宮市の二荒山神社(宇都宮二荒山神社)との区別のために地名を付して「日光二荒山神社」と称される。古くは「日光三社権現」と称された神社、2024.3に参拝致しました、どの様な神社か引用を用いて調べて見ました、主祭神は二荒山大神、次の三柱。それぞれ日光三山の一山にあてられている。三神は「二荒山大神」と総称される。神体山、男体山は(二荒山)大己貴命(おおなむちのみこと) 父 千手観音、女峯山は田心姫命(たごりひめのみこと)母 阿弥陀如来、太郎山は味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと) 子 馬頭観音、創建は本社、神護景雲元年(767年)中宮祠、延暦3年(784年)奥宮:天応2年(782年)本殿の様式は八棟造(本社本殿)

例祭は4月13日-17日(弥生祭)、霊場としての日光の始まりは、下野国の僧・勝道上人(735年-817年)が北部山岳地に修行場を求め、大谷川北岸に天平神護2年(766年)に紫雲立寺(現在の四本龍寺の前身)を建てたことに始まるとされる。そして二荒山神社の創建は、上人が神護景雲元年(767年)二荒山(男体山)の神を祭る祠を建てたことに始まるとされる。この祠は現在の別宮となっている本宮神社にあたる。上人は延暦元年(782年)二荒山登頂に成功し、そこに奥宮を建てて二荒修験の基礎を築いた。その後、神仏習合の霊場として栄えることとなったと伝えられる。

なお、社伝などでは上記のように勝道上人が開祖と説明されるが、実際には太郎山神社周辺で古代の祭祀の痕跡を示す遺跡が見つかっており、相当古くから聖地として信仰対象で在ったことが解っている。空海が訪れた際、女峰山の神を祀る滝尾神社を建てたと伝えられている。また、円仁も日光を訪れたとされ、その際に現在輪王寺の本堂となっている三仏堂を建てたといい、この時に日光は天台宗となったという。ただし、2人の来訪は史実と言えず、伝承の域は出ていない、

その後、二荒山の神を本宮神社から少し離れた地に移して社殿を建て、本宮神社には新たに御子神である太郎山の神を祀った。このとき新たに建てた現在の本社、元の本宮神社、そして滝尾神社は総称して「日光三社」と呼ばれる

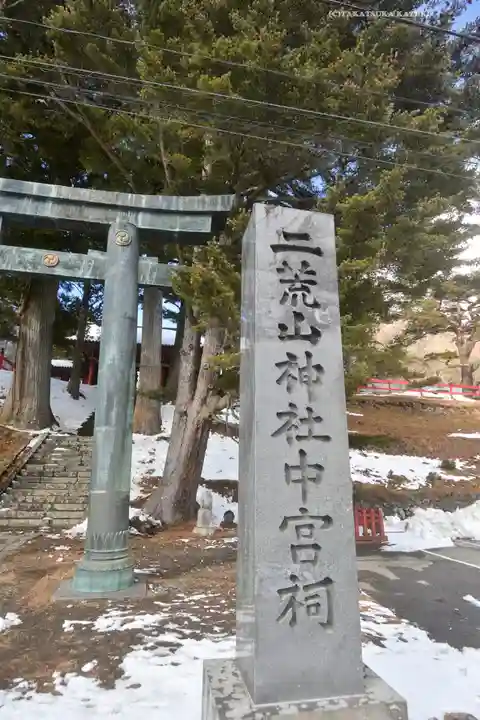

何度も目の前の道路を通ったことがあるが一度も参拝したことがなかった日光二荒山神社中宮祠。今回初めて参拝。せっかくなので道路わきにある唐銅鳥居から。その手前には木彫りのトトロ、アマビエ?が歓迎してくれる。

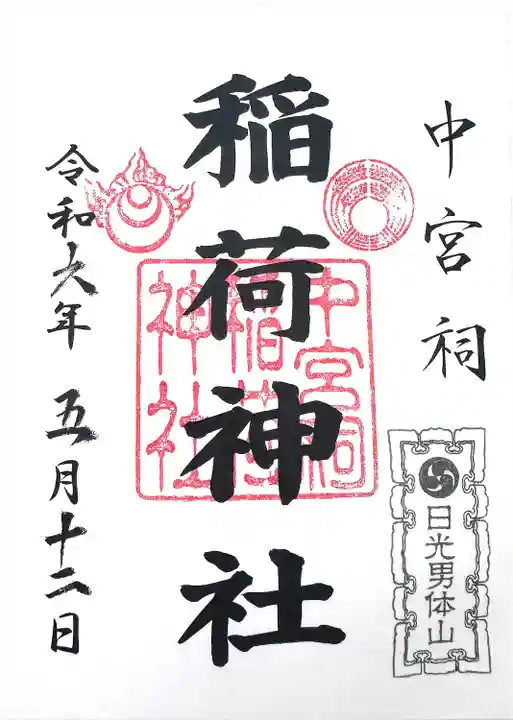

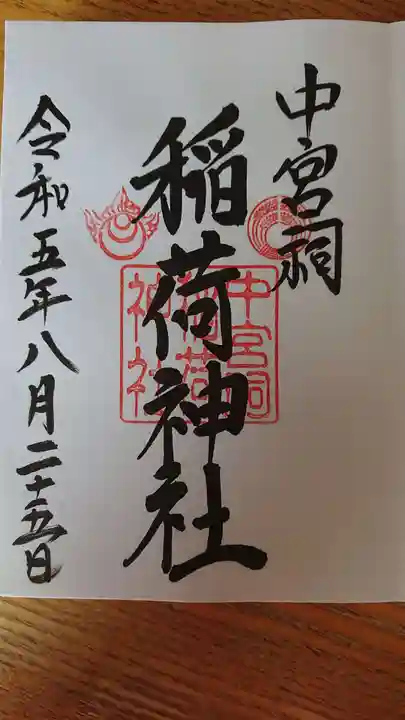

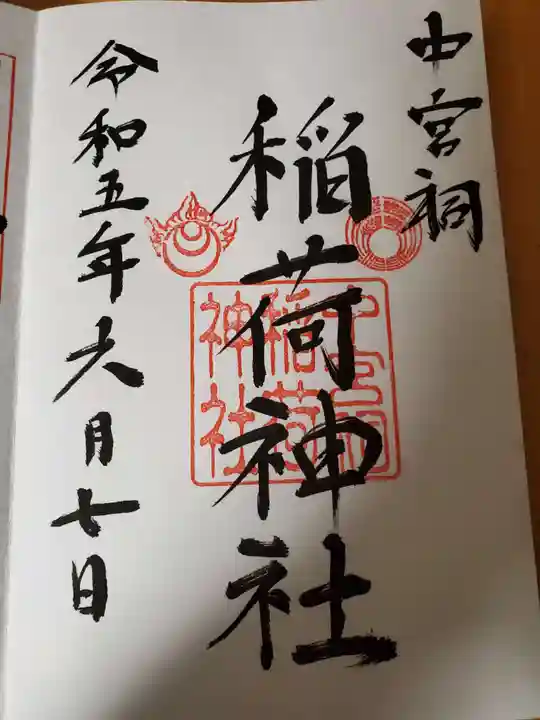

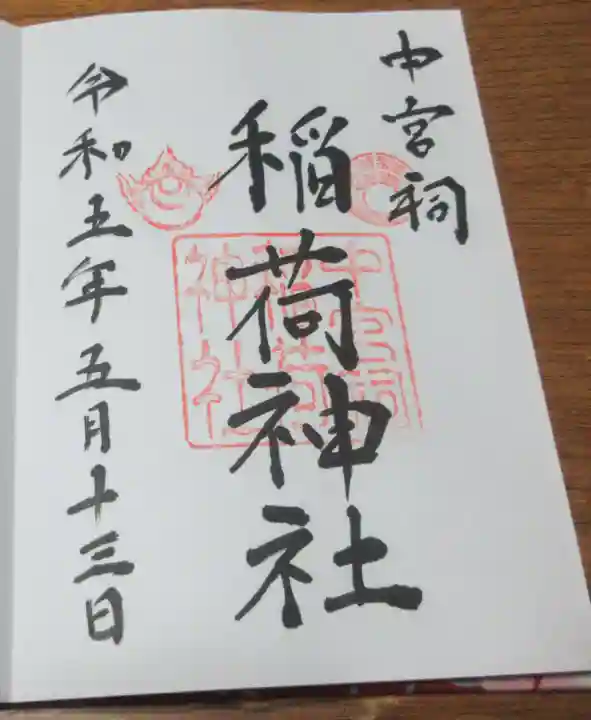

階段を登って八脚門を通ると左手に稲荷神社、右に手水舎。手を洗い最初に稲荷神社にお参り。

唐門を通って拝殿へ。参拝の後、境内を見て回る。

山霊宮、神楽殿、男体山の登拝門....

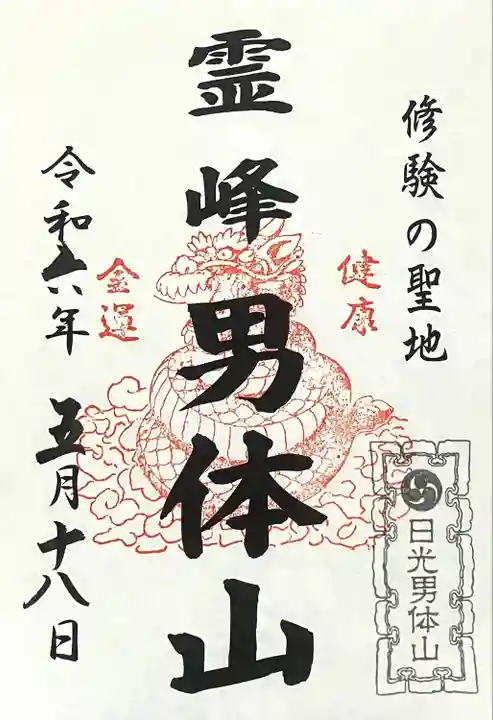

男体山の登山口はここで、社務所で入山手続きをするのかぁ。珍しいと思うけどそんなことないのかな。体力をつけて今度は登山して奥宮も参拝したいと思った。

神楽殿の天井は見事。とてもきれいだった。土足で上がっていいみたいだが、床も掃除が行き届いているのかきれいなので入口から上をのぞき込み。

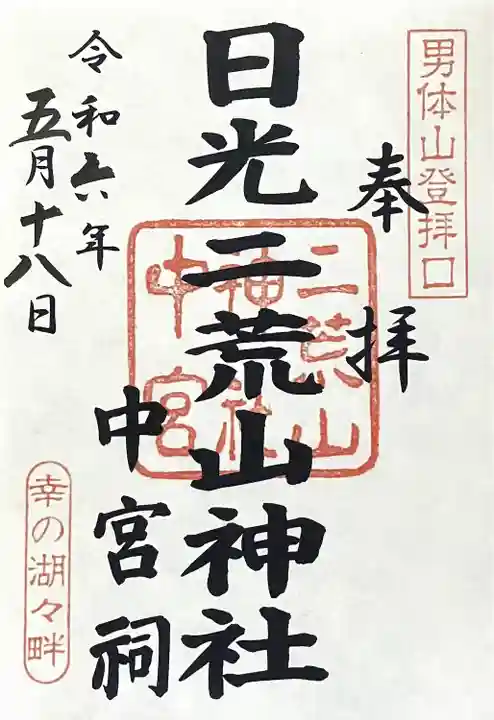

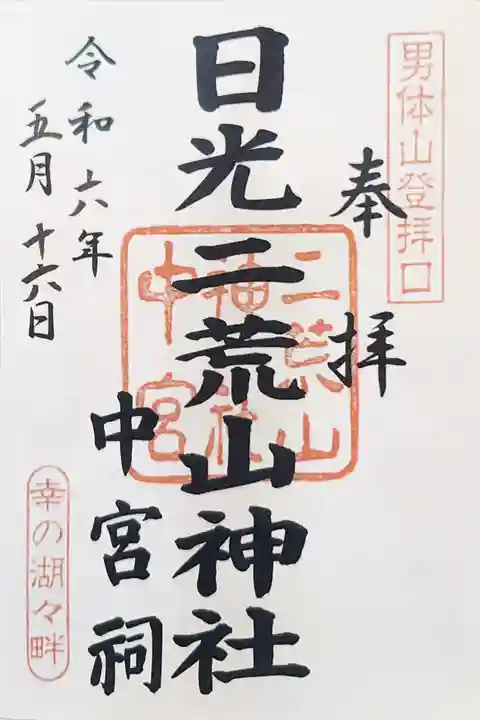

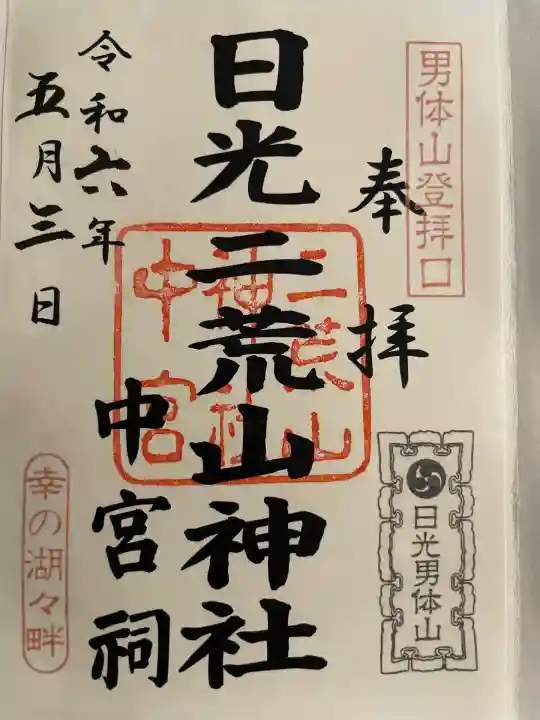

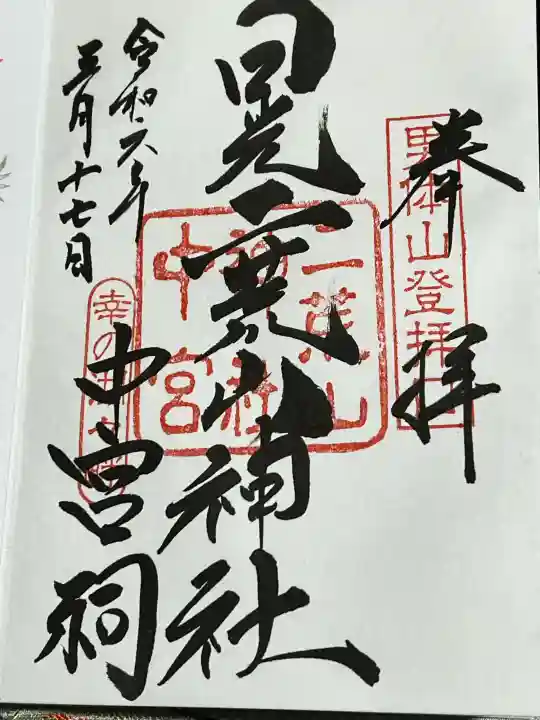

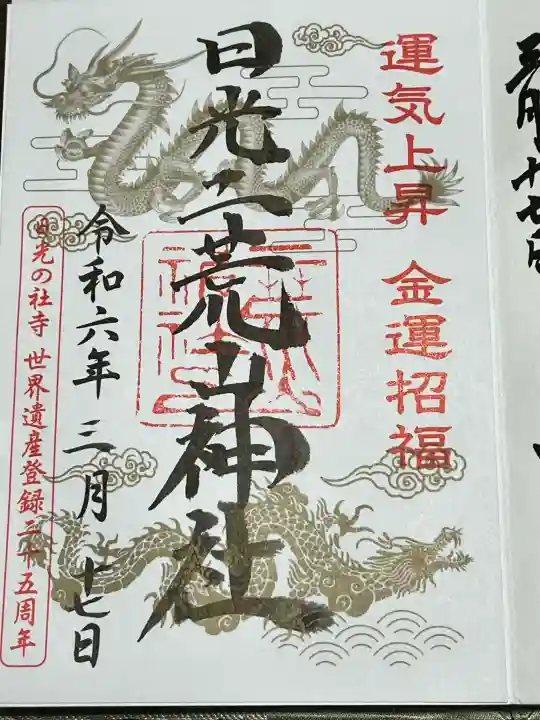

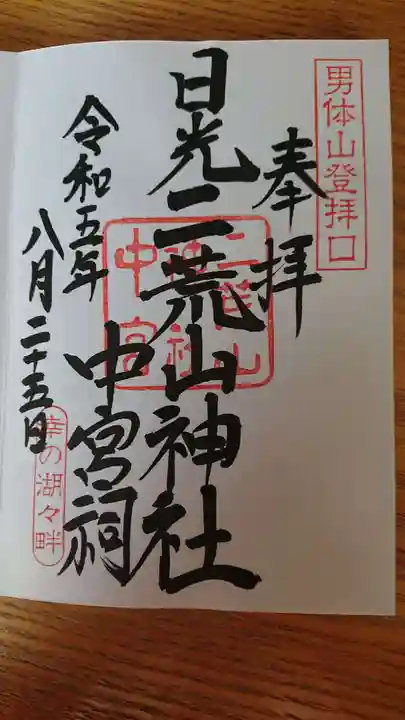

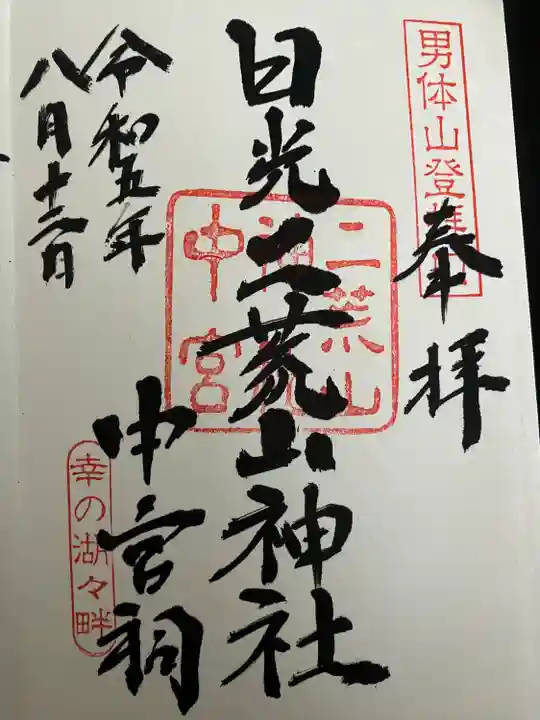

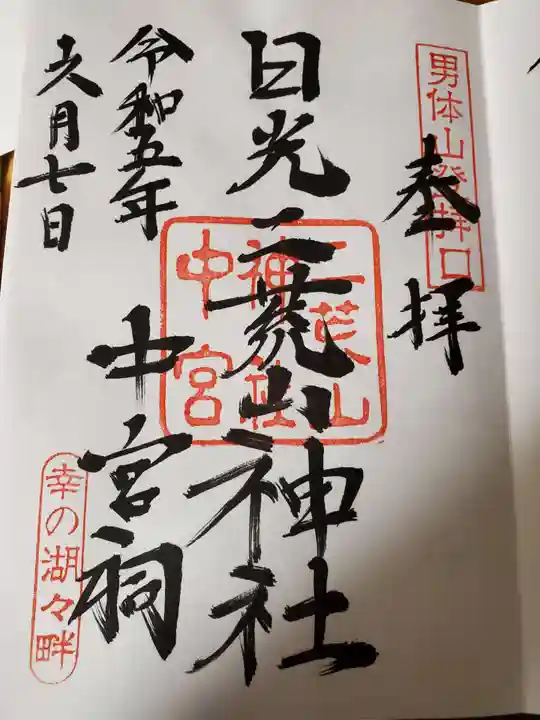

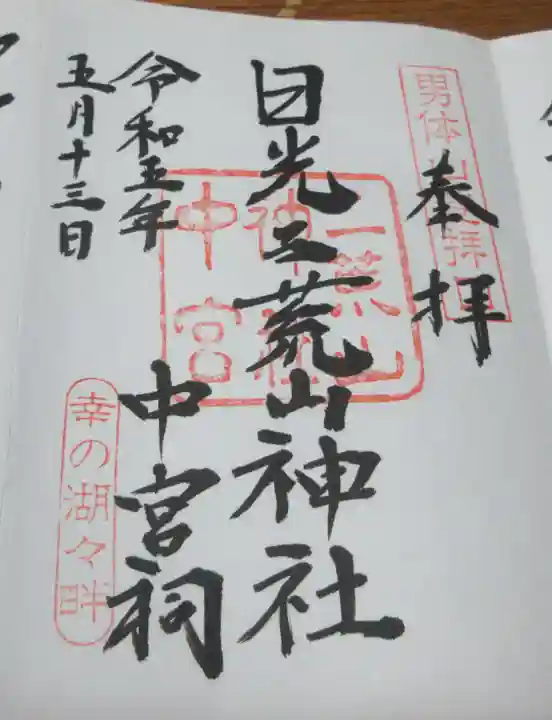

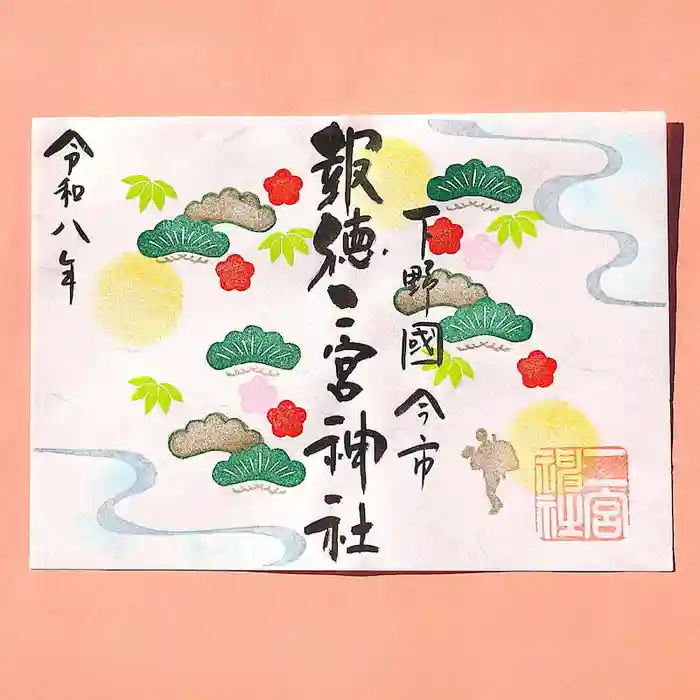

今日参拝した温泉神社、華厳神社、稲荷神社、中宮祠の御朱印を頂いて帰路へ。よいお参りでした。

華厳の滝に心打たれたあと(実際に滝に打たれたいが)、中禅寺湖沿いに歩き、二荒山神社中宮祠到着した。

社務所の閉まるギリギリの時間だったもので、慌ててしまった。

ギリギリで御朱印を頂けて、バスの時間までゆっくりと出来た事は感謝だった。

標高2500mの男体山に入山したい人は、こちらで受付する仕組みになっている。

ただの登山というよりも、男体山自体が聖なる場であり、神の宿る山なのだなと思わせられた。

さすがに、登山支度もしていないし、時間も時間であるので、男体山には行けないものの。

ここ二荒山神社中宮祠は、都会の神社とは空気が違っていた。

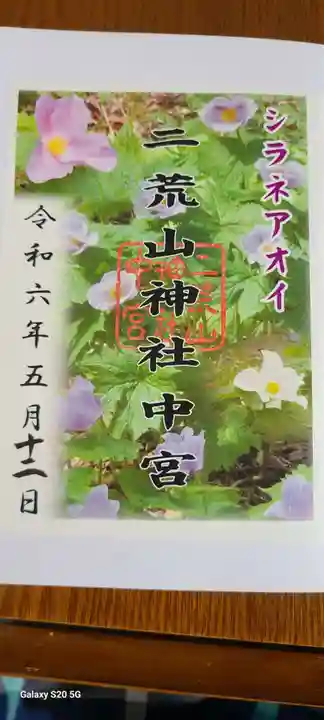

広く、ゆったりとした空間で、境内の花々を味わう。そんなひと時であった。

石楠花、ツツジと、ピンク色の花が多かった。

御神木のイチイの樹も素晴らしかった。

石楠花や 迎える神の香 男体山

もっと読む栃木県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ