たかはしじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方高椅神社のお参りの記録一覧

絞り込み

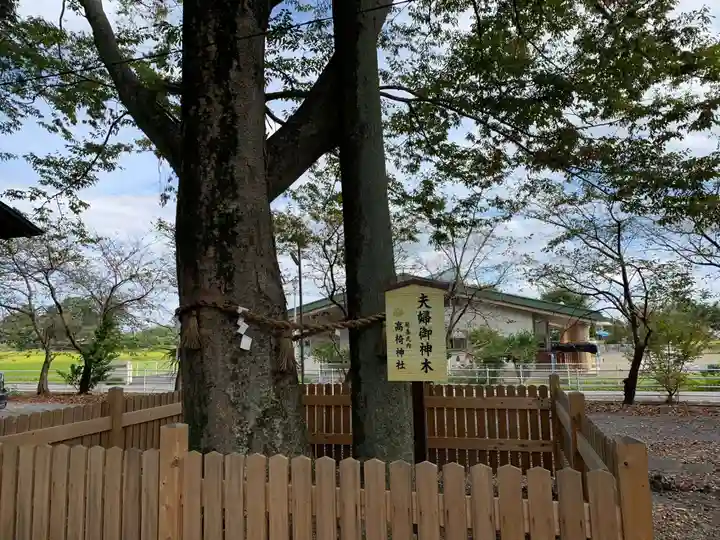

記念すべき1300件目の投稿は!!!小山市の高椅神社だぁぁぁあ!!!!!

下総国結城郡の式内社で、下総国といえば千葉県か茨城県のイメージがありますが意外にも横長で西の方は若干北側に食い込んでいるため、当社のみ栃木県となっています。

宮中の食膳を守る神様である磐鹿六雁命さまを祀っており、式内社では当社の他に高橋神社、高家神社が挙げられます。

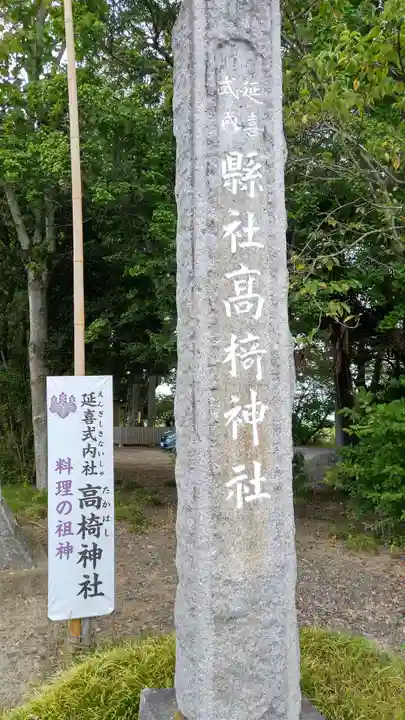

《社号碑と灯籠》

明治には県社に列格しています。鳥居はないようです。

《表参道》

磐鹿六雁命さまは東国巡行をしていた景行天皇さまが海で獲ってきたハマグリを膾にして献上したことから膳大伴部という姓と役職を得たと言われています。

また、岐阜県の方には4社ほど分社があるみたいですね。

さて、網戸神社のある小山市まで来たものの、ここからどうやって真岡市に行こうかちょっと悩みまして(-_-)゛

一番無難なのは一旦茨城入りして結城、下館、筑西辺りを通るルートですが、この辺りは全く未開拓かつ面白そうな寺社多数のため、結城七社巡りとかに誘惑されたら今日の予定が完全に詰むので、ギリギリ県境を越えないようにこちらの神社を選択(^^;

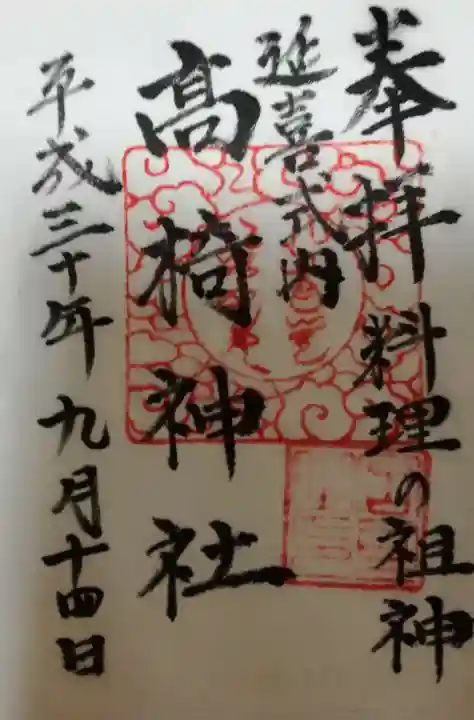

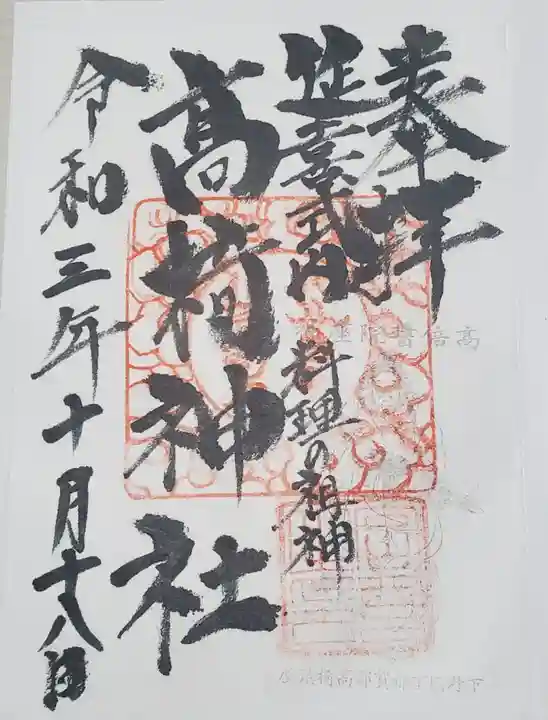

式内社ですが、宮司常駐ではなく受印は電話連絡。

ご足労願うのも訪問するのもちょっと気が引けて当初は参拝だけするつもりだったのですが、以外と距離があって着いたらもう11時近く(><)

このまま次の所に行くと完全にお昼時で場所によっては迷惑になるので、せっかくだから御朱印いただくことにしました。

記帳にあった電話番号に連絡したところ奥様が受話。

宮司宅は近くで誘導するので電話を切らないでとのこと。

「そのまま楼門の東側に行って・・・」

「あぁ!見えなくなっちゃった! いまどこにいるの?」

「いま自転車が通ったでしょ その道の方に行って」

「東側よ? ホントにこっちに来てるの?」

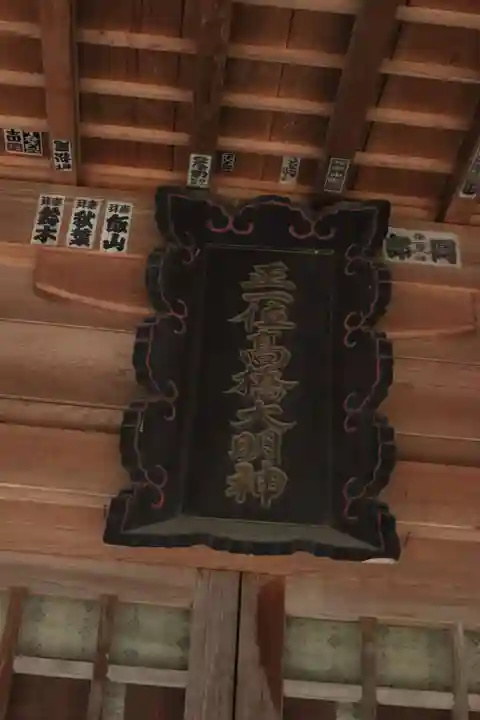

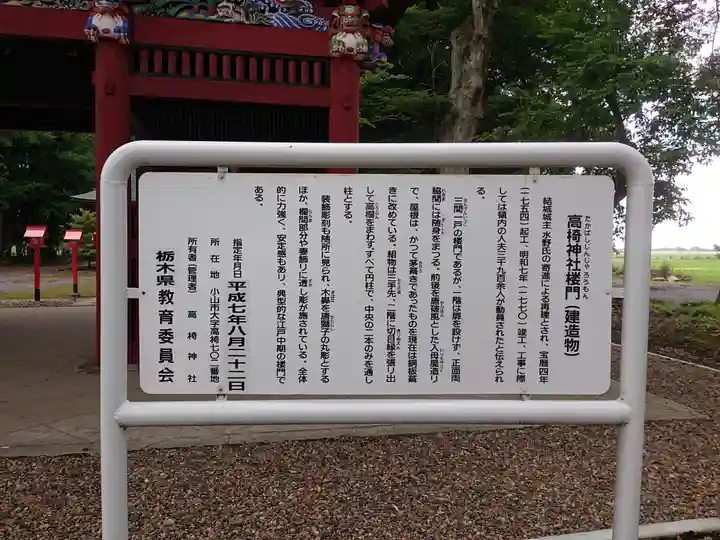

「楼門あるでしょ 栃木県の重要文化財に指定されてる楼門!」

「見えた!いま玄関の前で手を振るから」

「田んぼの向こうに家が見えるでしょ? そこよ!」

見えた!(゚∀゚) お宅わかりました!ありがとうございます。いま向かいます。

・・・相手からは見えてるのにこちらからは見えない(?_?)

スナイパーに狙われてるようなスリルを味わったのはサバゲーやってた時以来ですw

あるいは操作されるドローンとかラジコンの気持ちがちょっとわかったみたいなw

てか、誘導中も「栃木県の重要文化財に指定されてる」とかさりげなく説明入れてくるのがまた素晴らしいwww

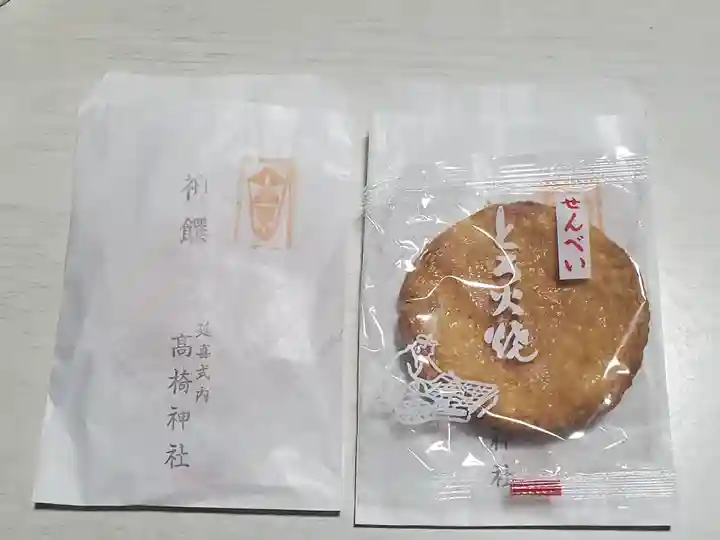

とてもいい奥様で、料理の神様らしくお供物として美味しそうなお煎餅も2つもいただいちゃいました♪

過去にも何度かありましたが、また300円の御朱印代じゃ見合わないようなお菓子をいただいてしまった・・・

こういう所はホント頭が下がりますねm(_ _)m

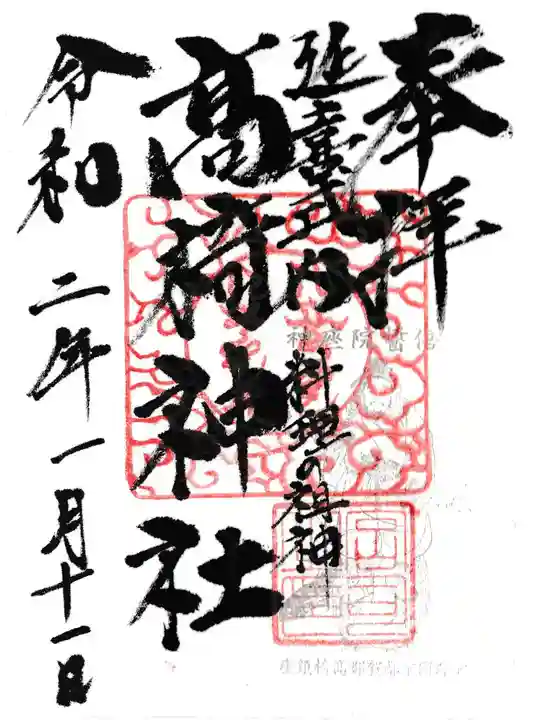

お供物いただいちゃった上に、奥様曰く「コロナで書き置きでごめんなさいねぇ」と・・・

とんでもねぇっす!(;゚д゚)

せっかくの料理の神様からの神饌なので、まだ食べず神棚と稲荷様に一枚づつ奉納

「料理の祖神」磐鹿六雁命を主祭神とする最も古い神社、創建景行天皇41年(111)と言われています。

ひゃくじゅういちねん〰!!聞いたことない!!(゚ω゚)

磐鹿六雁命は景行天皇が日本武尊命の東征の戦跡を巡視された時、膳臣としてお供をしていましたが、高齢のため、この地に残ったのだそうです。神話の世界のような、史実のような、ロマンいっぱいのお話しです。

岐阜の飛騨、恵北、金、飛騨高山の高椅神社の四社に分社されているそうですが、なんで、岐阜なんだろう、、

また長元2年(1029)井戸から大きな鯉が出て来て、不思議なことだと都に報告したところ、これは霊剣あらたかと、鯉を食しても、鯉柄の皿も使用してはならぬという「日本一社禁鯉宮」の勅額を賜った事から〝鯉の明神さま〟と呼ばれています。

鯉のぼりも上げちゃダメって、、

歴史は得意ではないけれど、こういう故事は食いついてしまいます❤️

景行天皇41年(111)、日本武尊が東征の際に当地で国常立尊・天鏡尊・天萬尊を勧請し、戦勝を祈願したのが起源である。

景行天皇が日本武尊の東征の戦跡を巡視された際、膳臣であった磐鹿六雁命は老齢のため帝の許しを得てこの地に留まった。

天武天皇12年(684)、当地を支配した磐鹿六雁命の末裔・高橋氏が高橋朝臣の姓を授けられ、その年、当社に祖神・磐鹿六雁命を合祀して「高椅神社」と称した。

長元2年(1029)、境内に井戸を掘ったところ大きな鯉が出たので、これを都に報告したところ、時の後一条天皇は誠に霊異なことであるとして「日本一社禁鯉宮」の勅額を授けた。以来、当社氏子は鯉を食べず、鯉の絵が描かれた器は使わず、5月にこいのぼりも立てない。このことから当社には「鯉の明神」の別名がある。

高椅神社(たかはし~)は、栃木県小山市にある神社。式内社で、旧社格は県社。主祭神は磐鹿六雁命(いわかむつかり)、国常立尊、天鏡尊、天萬尊、配祀神は木花咲耶姫神・経津主神・高龗神・火産霊神・豊受比売神。料理の祖神・磐鹿六雁命を主祭神とする最古の神社。岐阜県に分社が4社ある。

社伝によると、景行天皇41年(111年)、日本武尊が東征の際、当地に国常立命、天鏡尊、天萬尊を勧請して戦勝祈願をしたのが始まり。景行天皇が日本武尊の東征戦跡を巡視した際、膳臣であった磐鹿六雁命は老齢のため、帝の許しを得てこの地に留まり、飛鳥時代の684年に当地を支配した磐鹿六雁命の末裔・高橋氏が高橋朝臣の姓を授けられ、当社に磐鹿六雁命を合祀し「高椅神社」と称した。平安時代の927年に編纂された『延喜式神名帳』に記載されている「下総国 結城郡 高椅神社 小」に比定されている。1029年、境内に井戸を掘ると大きな鯉が出たことを京に報告すると、後一条天皇が霊異と感じ「日本一社禁鯉宮」の勅額を授けた。以後「鯉の明神」とも称された。中世以後は、下総国領主の結城氏の保護を長く受け、特に結城秀康は越前福井に移封になった後も代参を欠かさず、明治維新まで続けたとのこと。

当社は、JR水戸線・結城駅の北北東5kmの、田んぼが広がる田園地帯の道沿いにある。大きな隋神門(たぶん昔の仁王門)があるのが特徴で、参道は長く、境内は広々。

今回は、(栃木県にあるが)下総国の式内社ということで参拝することに。参拝時は週末の午前中で、参拝者は自分以外には誰もいなかった。

もっと読む栃木県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ