天暦2年(948年)に藤原秀郷公が創建。

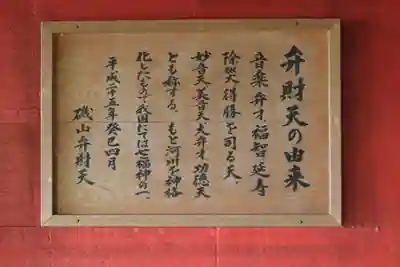

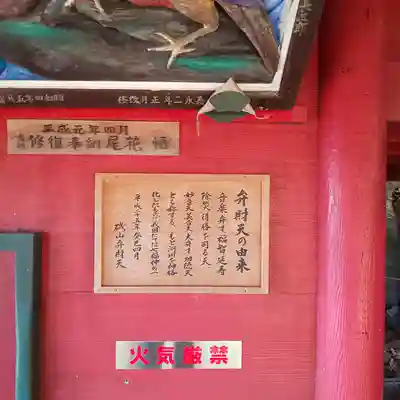

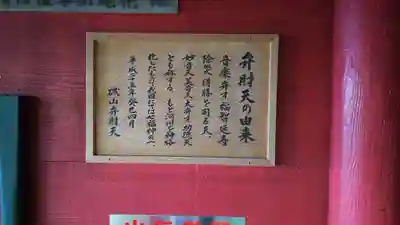

弘法大師が相州江ノ島弁財天にて護摩修行をした灰を勧進して造られたと伝わる。

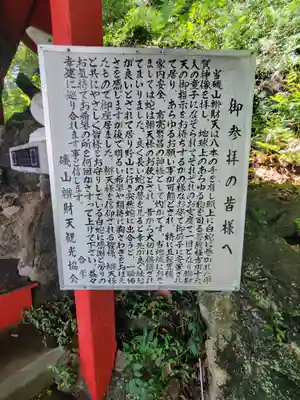

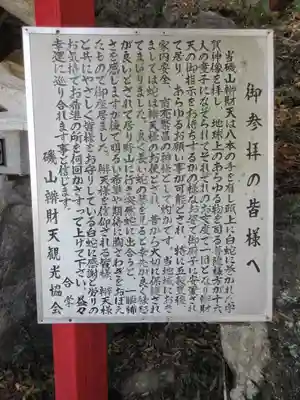

山腹にある弁天堂は眺望豊かな三層楼の舞台作り。現在の本殿は鎌倉時代に再建されたもので、釘を使わない「かけつくり」という昔の建築美を、今に伝える当地唯一の文化財として大切に継承されてきた。

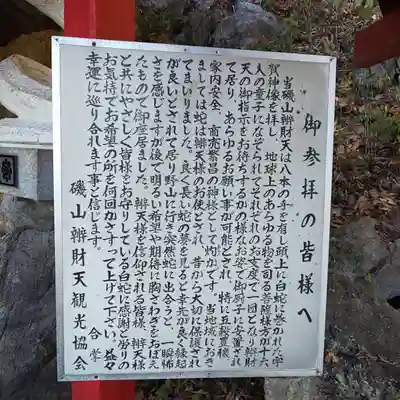

周辺には、水に縁が深い水神として池や河に祀り、蛇にまつわる神話が多く残されている。

一説によると、唐沢山城最後の城主 佐野信吉が慶長19年3月 江戸の大火を発見し早馬にて馳せ参じ一番乗りで消火活動に従事するも、かえって徳川家康に無断参府と江戸を眼下に見下ろすとは何事かと難癖をつけられ、これを口実に唐沢山城廃城の憂目を見る。

その際、領民は一丸となり城主の胸中を慰め、また家康への忠誠と不信を取り戻す為に、辨天堂を江戸城鎮護の守り神として山腹に江戸城向きに安置したといわれ、御本殿は現在の東京都の方向を向いてる。

【朝日長者伝説】

昔、出流原に朝日長者が何不自由なく暮らしていたが、ただ一つだけ子宝に恵まれなかったので、長者夫婦が出流原弁天に子授けの願をかけた。

すると美しい女の子が生まれ「鶴姫」と名付け大切に育てた。ところが鶴姫が18歳の時、山に遊びに入ったまま行方不明となってしまう。

嘆き悲しむ長者夫婦に「姫は弁天池の鯉となっており、龍神となって昇天するためには莫大な財宝がいる」との神のお告げがあった。

長者は世の無常を感じ、また娘の昇天のために後山に財宝を埋め「うるし千杯、朱千杯、黄金千杯、朝日さす夕日輝く雀の三おどり半の下にある」 という歌を残した。

後の時代、この地の領主井伊掃部守が後山で愛馬とはぐれ、ようやく見つけ出すと愛馬の脚が真っ赤に染まっていた。ケガでもしたのかと驚いて調べてみると朱がべっとりと付いており、朝日長者の埋蔵金を確信した井伊侯はこれを手掛かりに宝探しをしたという。

なおこの朱を見た所が、出流原町の隣の赤見町の地名縁起になったとも言う。

また、黄金埋蔵の井戸という伝説もあり「黄金千ばい 朱千ばい 砥石で組んだ井戸がある」という、上記とはやや異なる歌も伝わっている。これを探すには、雪が降った時に雪の積もらない所を掘れば良いと云われている。

近年、研究家が黄金を埋蔵したと思われる石のカラトを発見、これを開けようとしたが村人の反対で開けることが出来なかったという。

【子授けの神】

朝日長者伝説の他に、足利市の水使神社に伝わる「イソ」という娘も、母が出流原弁財天に願を掛けて授かった「出流原弁財天の申し子」と伝えられている。

ただ鶴姫もイソも、どちらも水の事故で失踪しており、授けてくれた子が必ずしも幸せな一生を送れるとは限らないようである。

|