あきはさんほんぐうあきはじんじゃかみしゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

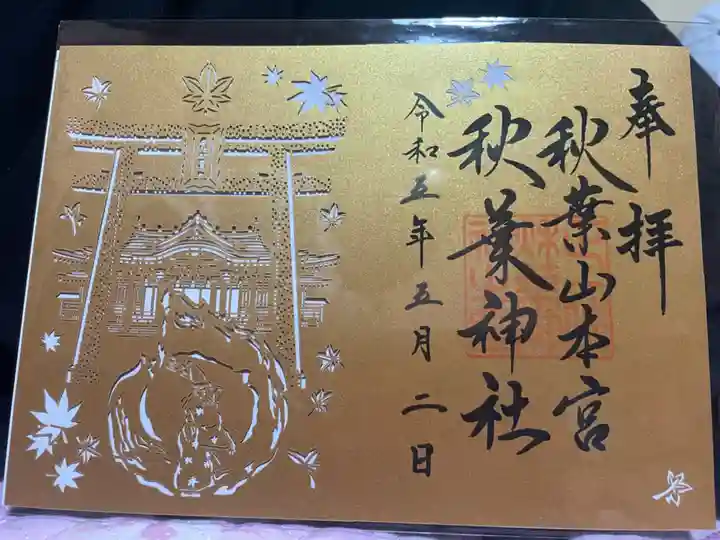

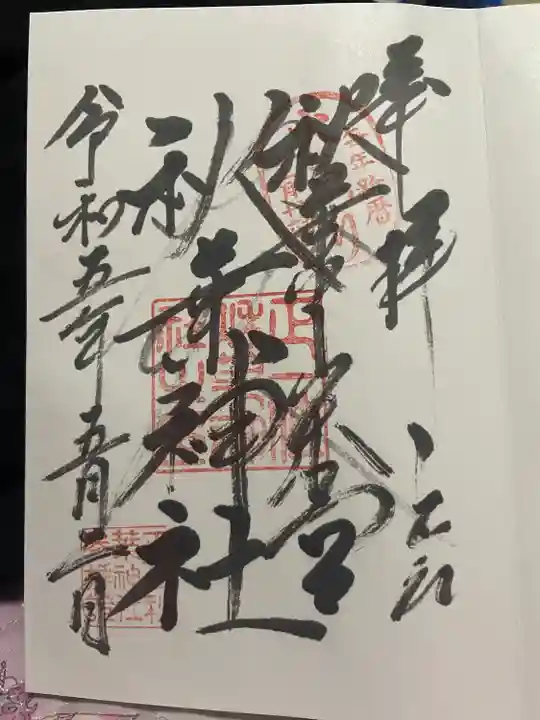

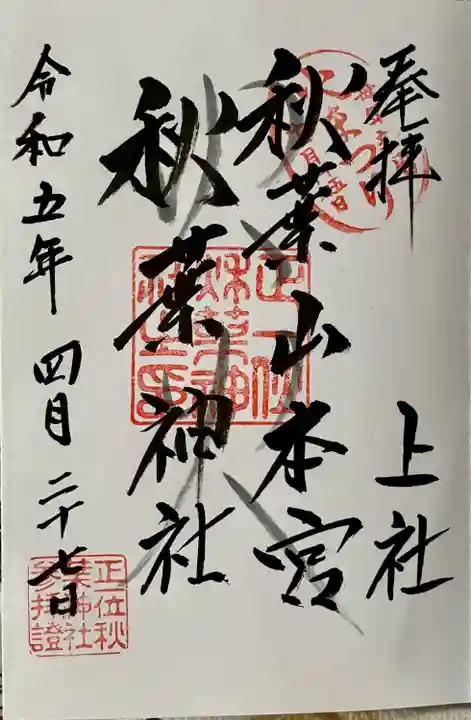

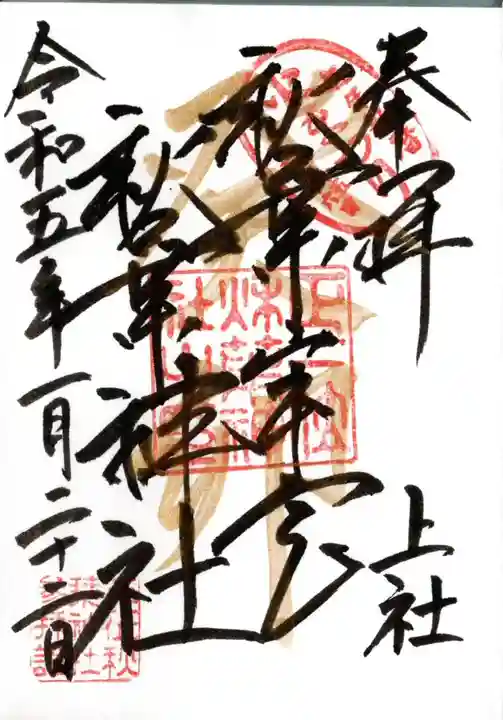

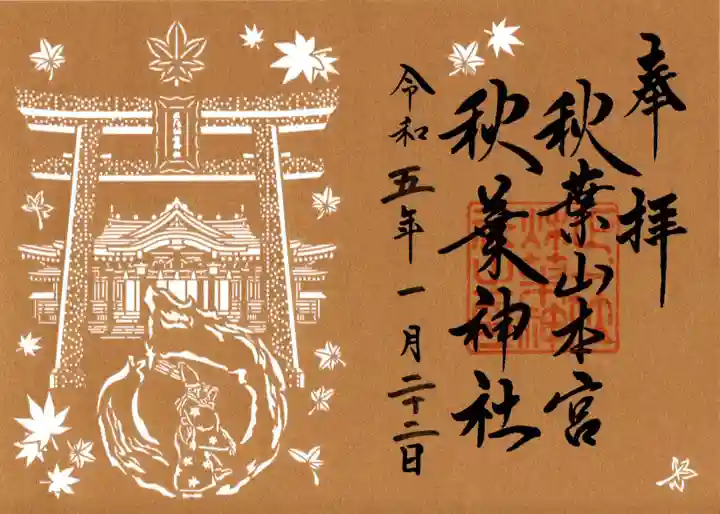

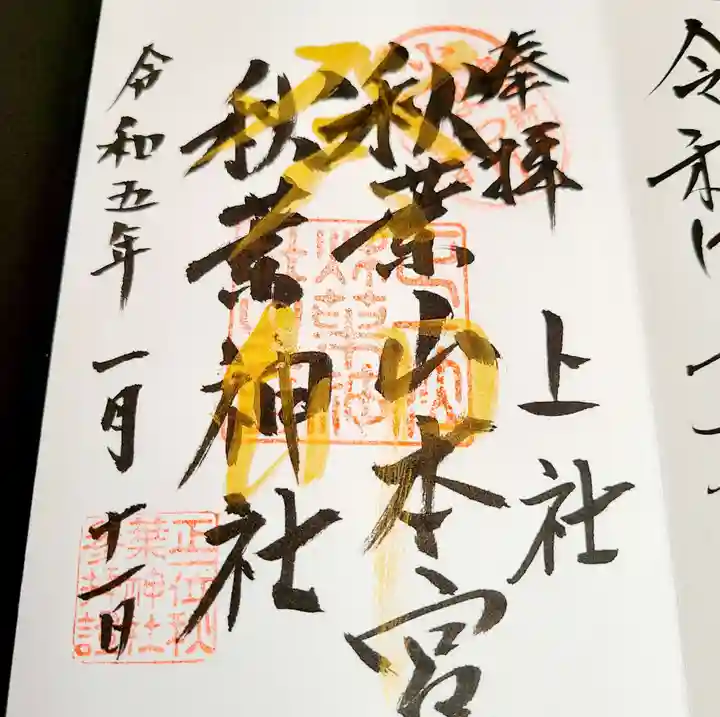

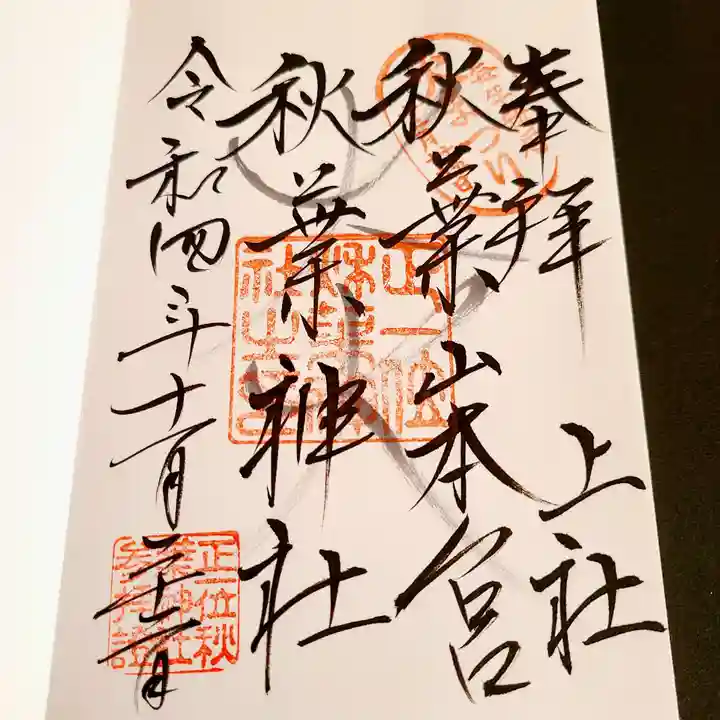

楽しみ方秋葉山本宮 秋葉神社 上社のお参りの記録一覧

2 / 5ページ26〜50件103件中

絞り込み

複数語は空白区切り

参拝期間

----年--月

〜----年--月

御朱印関連

フォロー中

自分

サポーター

検索する

絞り込み限定

投稿日降順

キーワード

参拝----年--月〜----年--月

御朱印

フォロー

自分

サポーター

検索

m

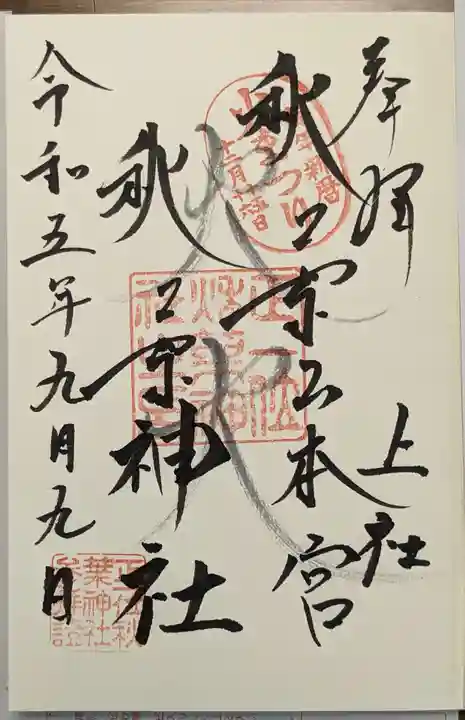

2024年02月18日(日)163投稿

奥の院好き

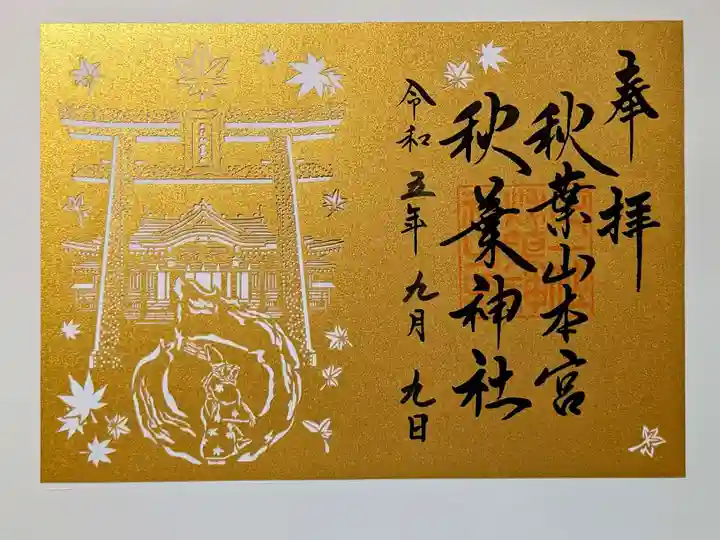

2024年02月05日(月)280投稿

angus

2025年11月02日(日)312投稿

STmasako

2023年12月11日(月)15投稿

すなっち

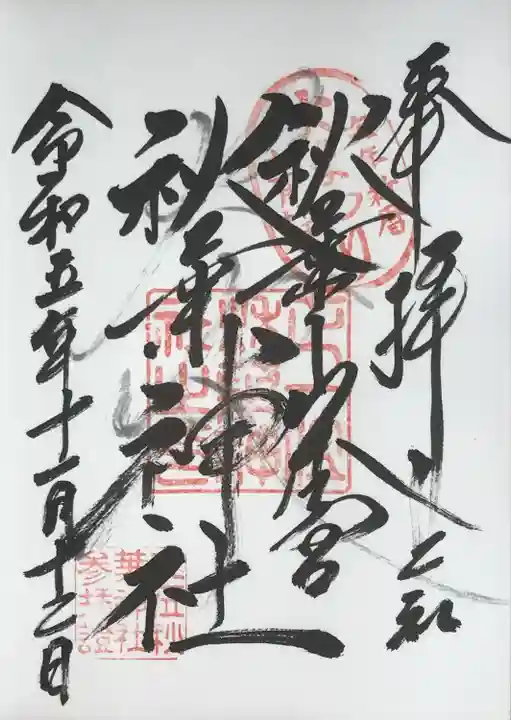

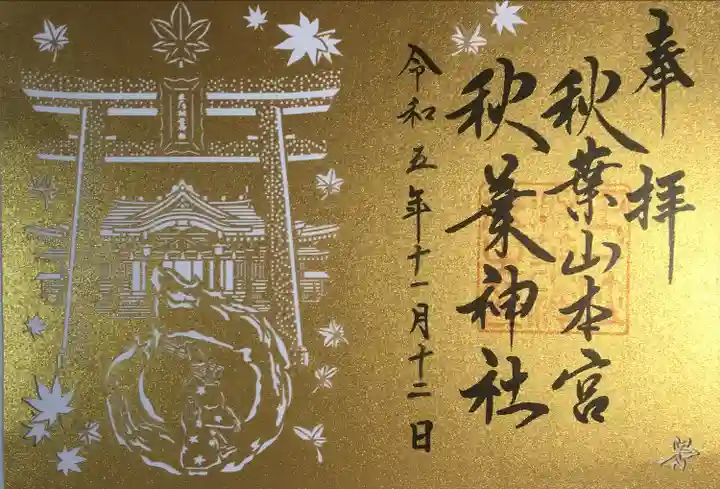

2023年11月12日(日)326投稿

なでしこ

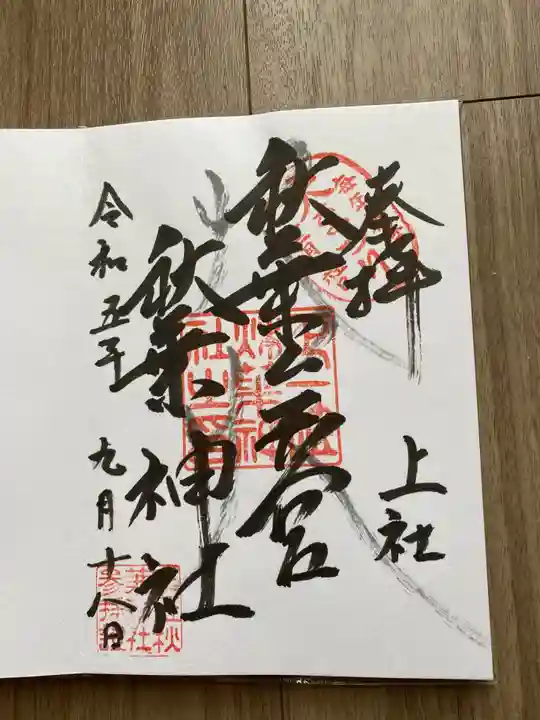

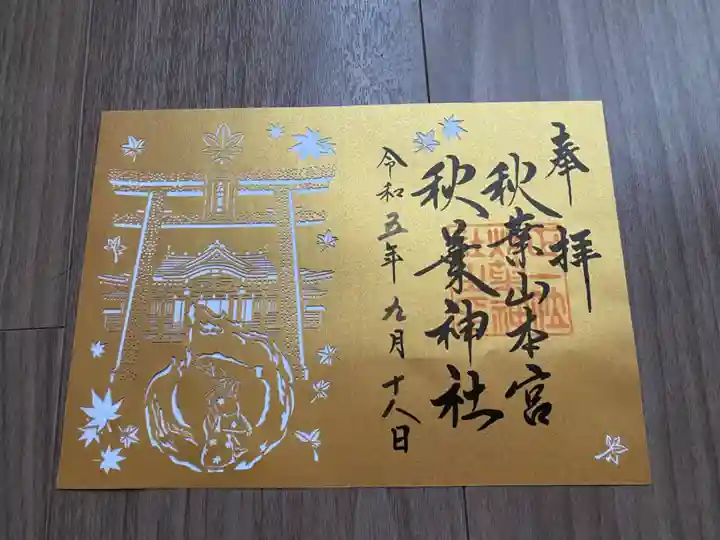

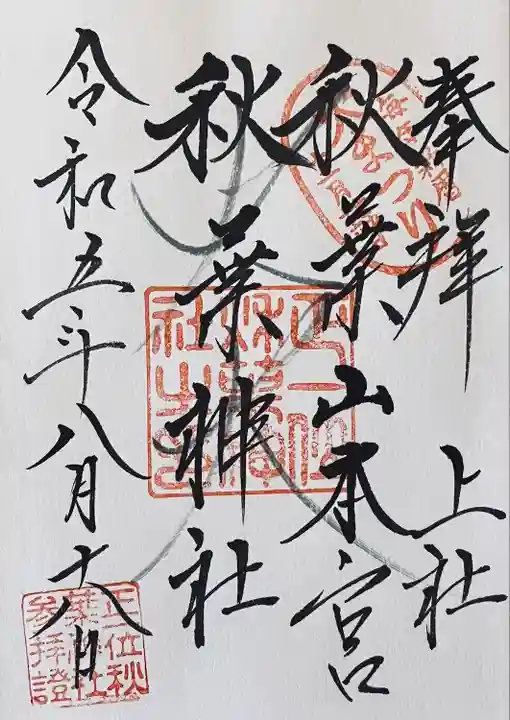

2023年09月30日(土)103投稿

k0512

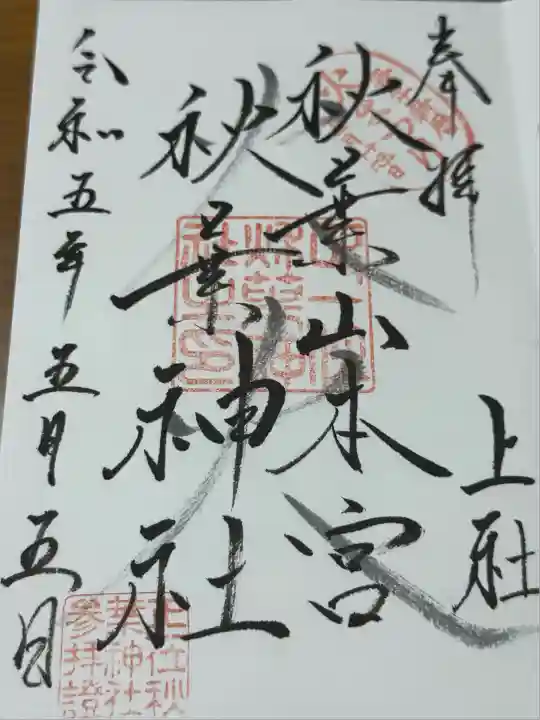

2023年08月26日(土)1691投稿

ゆりま

2023年04月27日(木)236投稿

神祇伯

2023年06月25日(日)1730投稿

つつうらうら

2023年02月05日(日)1191投稿

ナオ ユキオ

2023年01月18日(水)375投稿

ナオ ユキオ

2022年11月27日(日)375投稿

タンホイザ

2022年08月08日(月)3869投稿

じろー

2022年06月19日(日)19投稿

静岡県のおすすめ3選🎌

広告

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ