ほうこうじ|臨済宗方広寺派

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方方廣寺のお参りの記録一覧

絞り込み

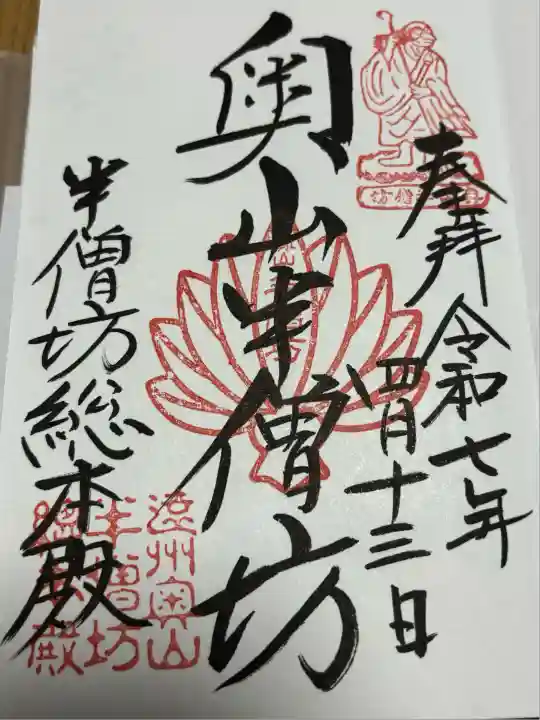

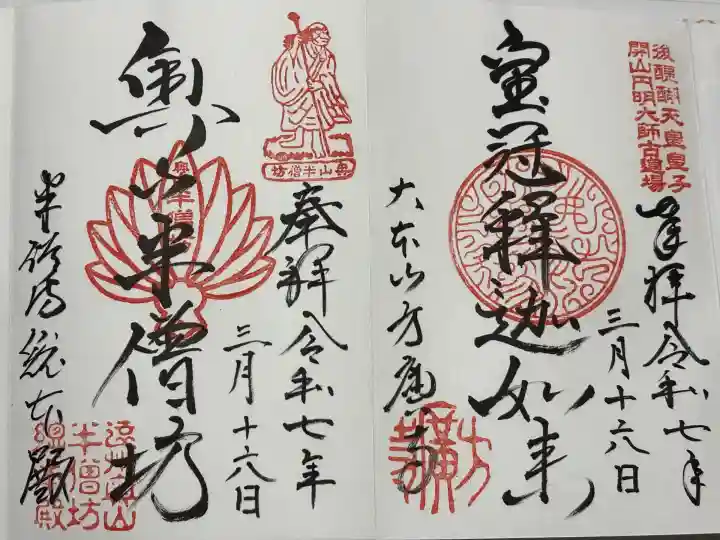

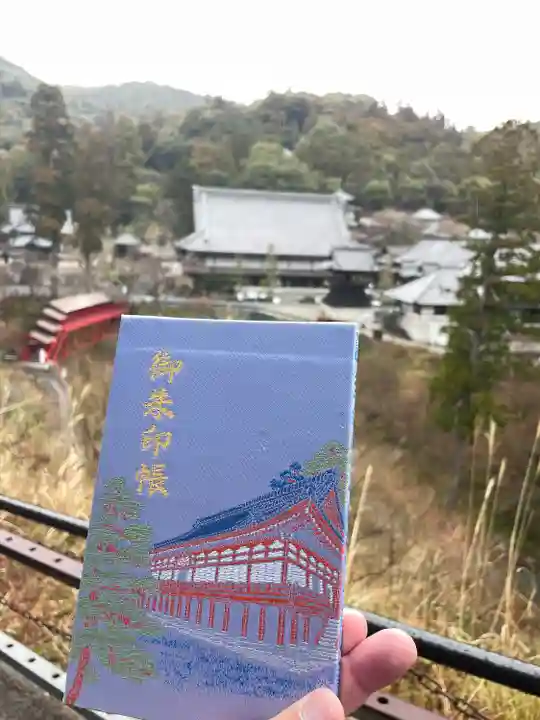

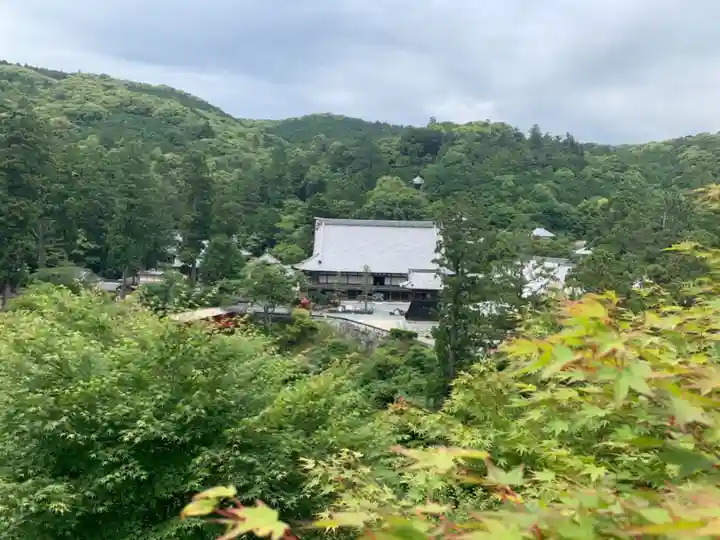

東三河・遠州寺院巡りの4寺目は、3寺目の浜松市北区三ヶ日町の隣町の北区引佐町に在る深奥山 方広萬寿禅寺です。長いので一般的には方広寺。別称は奥山半僧坊。湖北五山の1つ。これで五山を全て参拝しました。(宝山寺、龍潭寺、大福寺は過去に参拝済みで、本日、摩訶耶寺と方広寺を参拝。)

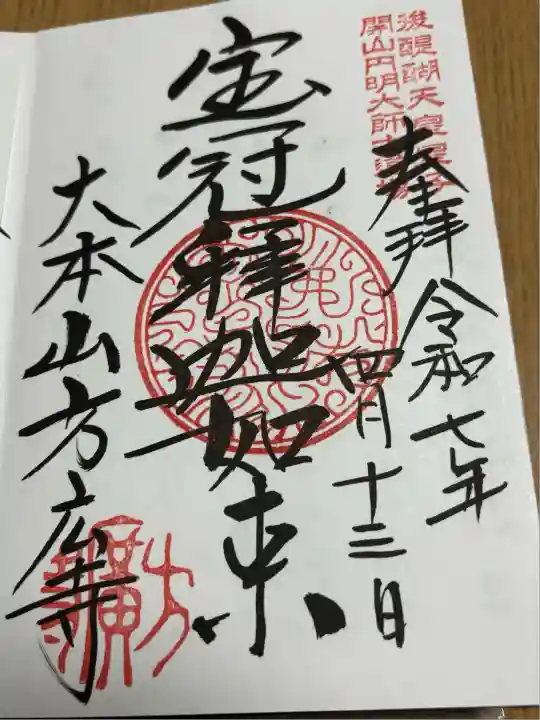

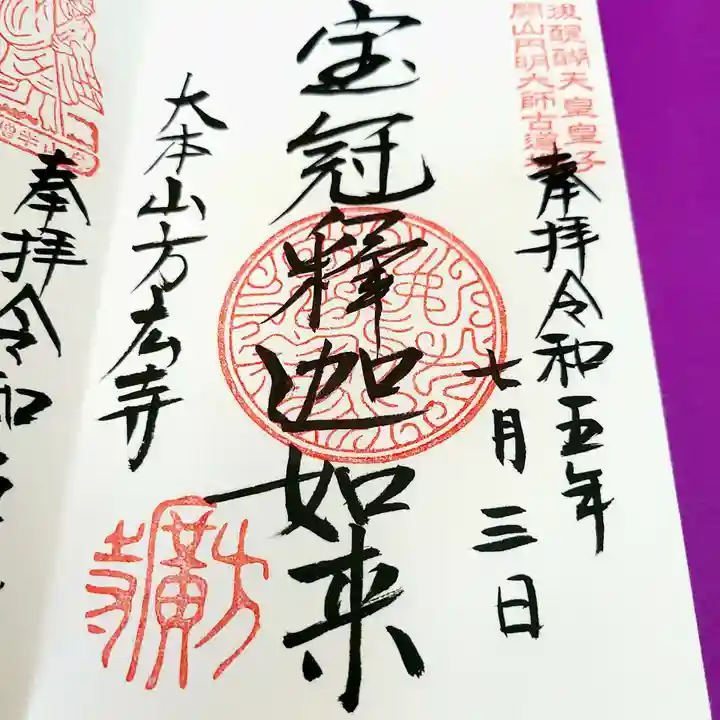

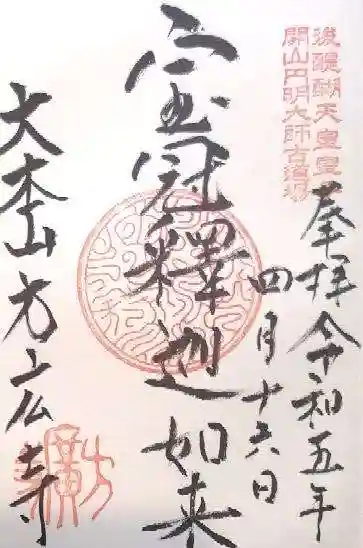

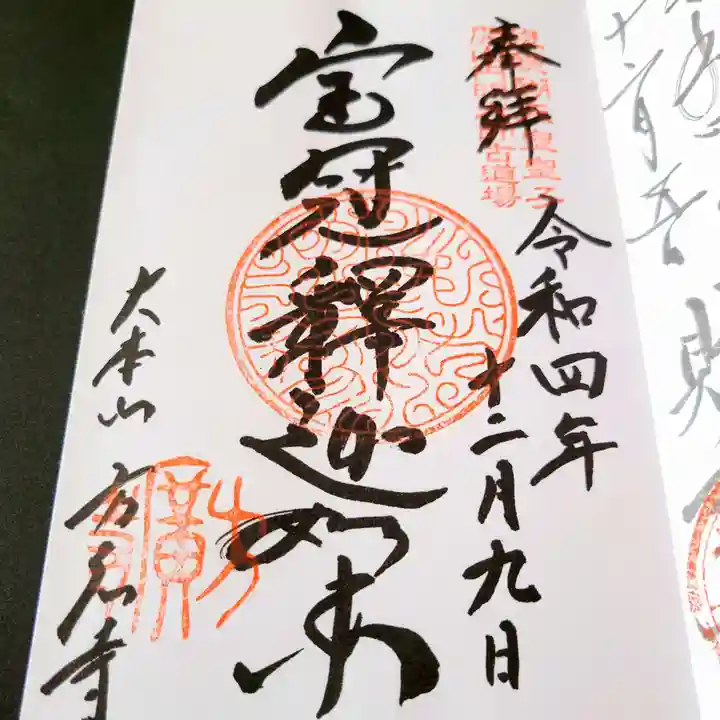

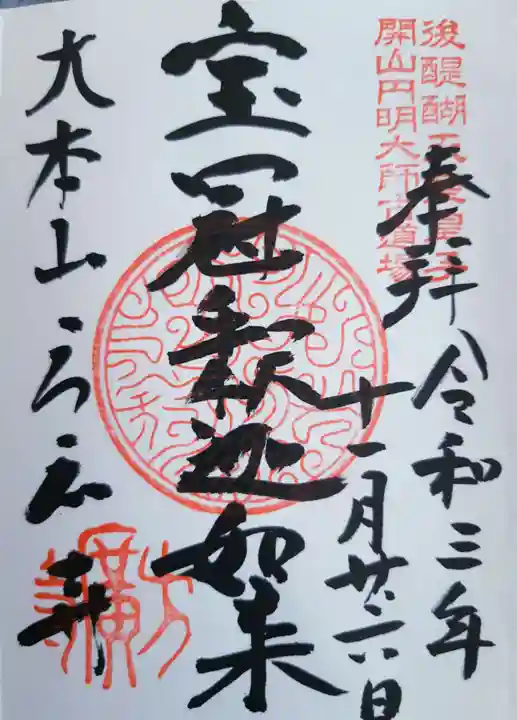

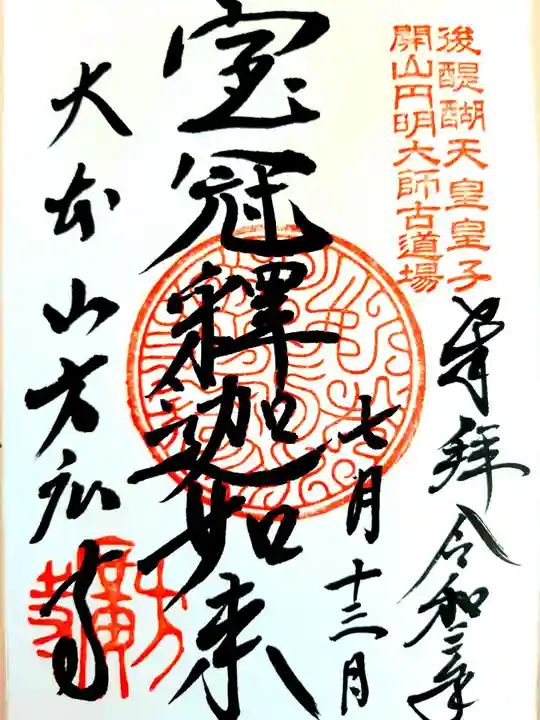

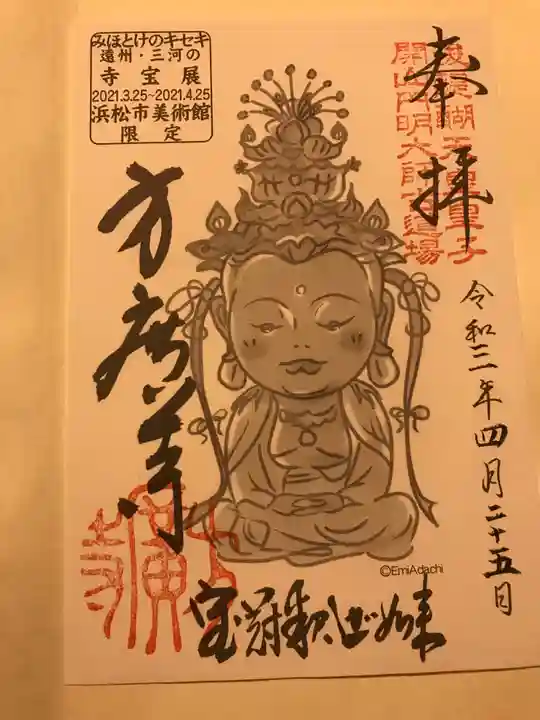

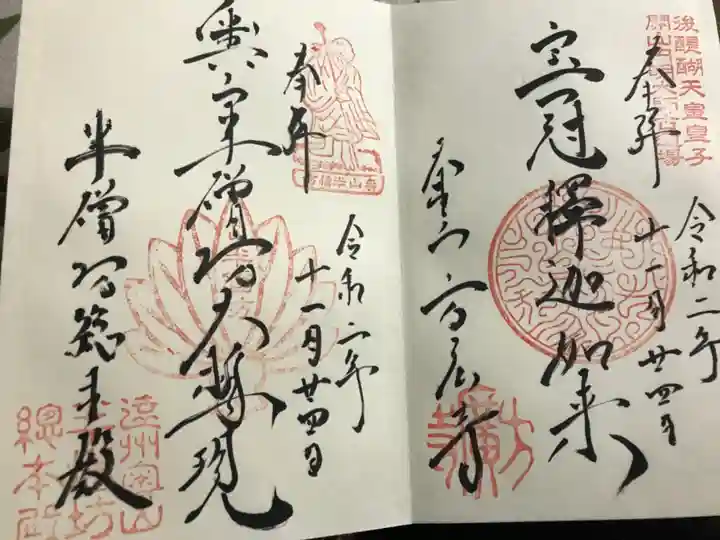

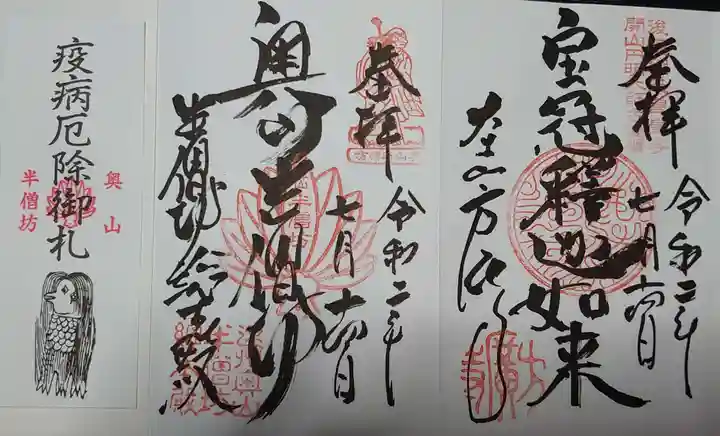

臨済宗方広寺派の大本山で、本尊は宝冠釈迦如来。普賢菩薩と文殊菩薩を加えた釈迦三尊形式を取っており、三尊で重文。

この釈迦三尊像が、2年前の2021年に浜松市美術館で行われた「みほとけのキセキ」展で出展されていました。

1371年に遠江の井伊家の一族である奥山朝藤が開基、奥山朝藤が帰依した後醍醐天皇の11番目の皇子の無文元選を開山として創建。度重なる火災により何度も再建されているそうで、現在の本堂は明治38年から大正7年に掛けて再建された。尚、半僧坊は、半僧坊権現の事で、方広寺の鎮守です。

摩訶耶寺から方広寺へ行く道は、カーナビでは風越峠を越えるルートを案内しましたが、途中から擦れ違いが出来ない九十九折りのかなり細い道となります。そのせいか、車とは1台も擦れ違いませんでしたが、バイクと対面した時はビックリしました。(恐らくバイクの運転手も。) 遠回りになりますが、オレンジロードと名付けられたいかにも気持ち良さそうな道がありますので、そちらで行くのがよろしいかと。(googleMapを見ましたが断然オレンジロードが良い。)

駐車場は総門の奥と、三重塔の横の2ヶ所あります。(行ってみて知った。) 総門の方からは結構坂を上がらないと本堂に着きませんので、健常者は総門の方に、ご高齢の方や脚に難がある方は三重塔の方に停めるのがいいと思います。

車で総門をくぐると左右が駐車場で、停めさせて頂きました。直ぐ拝観受付がありますので拝観料(500円)を納めて入山します。弁財天の横を抜けると山門。山門を過ぎると石像の五百羅漢像があちこちどころか、そこらじゅうに置かれています。先へ行くと二股になり、左側が往路、右側が復路なので、左側へ進むと鳥居があります。神仏習合ですね。

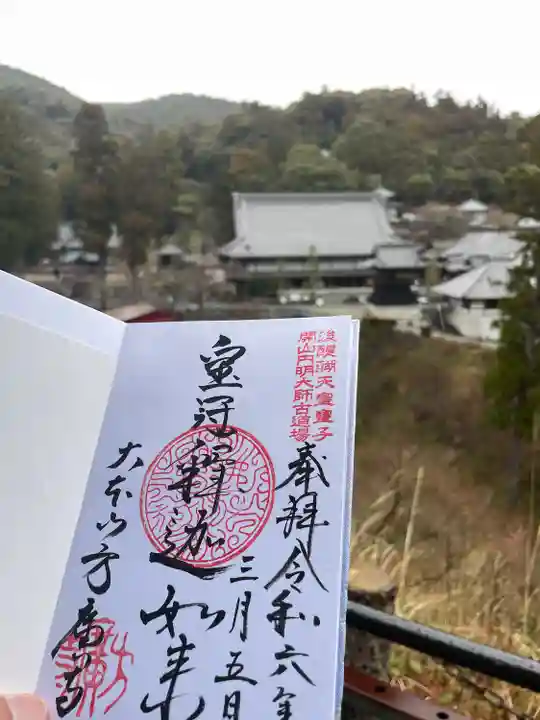

椎河龍王堂の前を過ぎ、更に上がって行くと亀背橋。渡れば本堂前に出ますが、更に上がって三重塔へ向かいます。駐車場がありますので、こちらに停めれば五百羅漢像などは見れませんが楽チンです。やっと三重塔の前に着きました。綺麗だなぁと思ったら大正時代の建立でした。折り返して坂を下り、七尊菩薩堂の横を過ぎて橋を渡ると開山堂の勅使門の前に出ました。

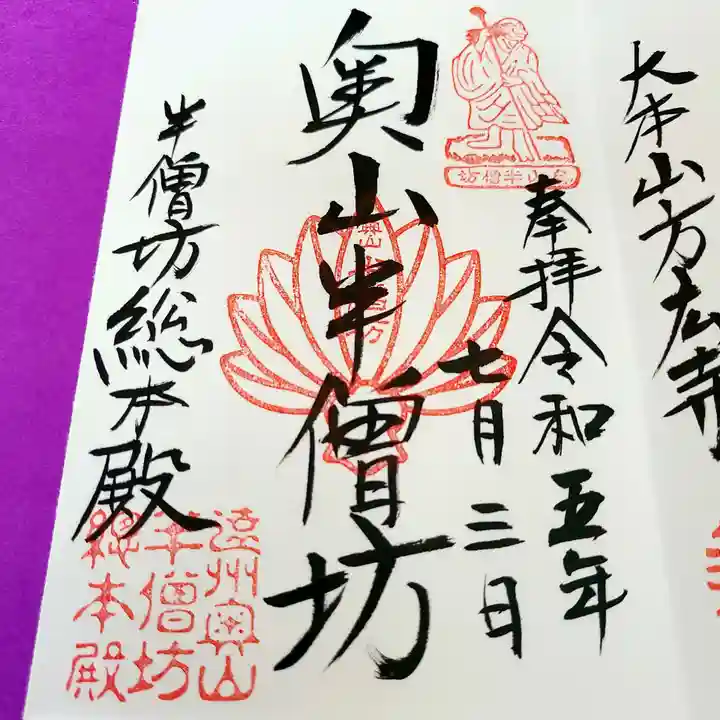

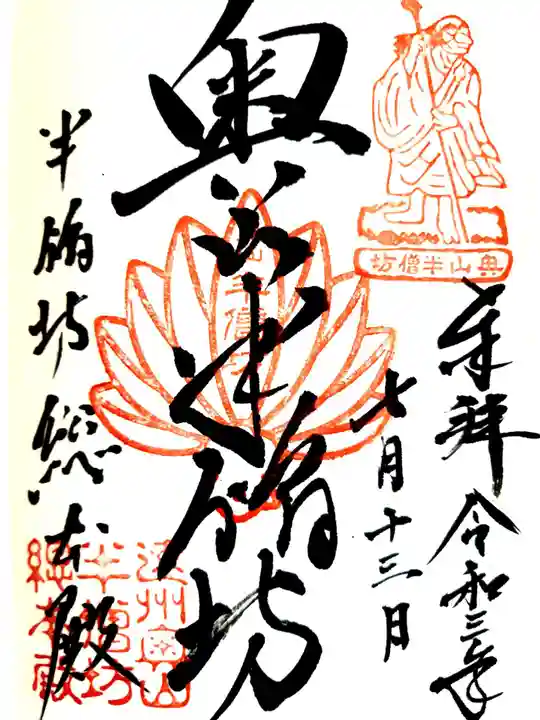

右へ行けば本堂ですが、左奥の半僧坊真殿へ。鎮守社となりますが、社殿の造りはまるで寺院のお堂。昇龍降龍は細かく彫られていて格好いい。手を合わせてから引き返して本堂へ。(奥の院へ行く体力が無く今回は見送り。)

本堂はめっちゃ大きいです。入口は本堂横の庫裏から。本堂内部も当然めっちゃ広く、真ん中の須弥壇に本尊・宝冠釈迦如来坐像を中尊として、右側に文殊菩薩騎獅像、左側に普賢菩薩騎象像の三尊形式。展示会で観た時は光背や蓮華座無しの素の仏像でしたが、本来の安置場所で光背があり蓮華座や獅子/象の上に載っている姿は厳かで素晴らしいです。院派仏師の手による1352年の作で、元は常陸国(茨城県)の清音寺の本尊として伝わり、明治時代の本堂焼失後にこちらの本尊として遷されたものです。

本堂の先は渡り廊下によって観音堂、開山堂、半僧坊真殿は繋がっておりそれぞれお参りできます。(現在開山堂にはコロナ禍のため?入れません。半僧坊真殿は丁度祈祷中で内陣(と言うのかな?)には入れませんでした。)

庫裏の右側に納経所がありますので御朱印を頂き、復路を通って駐車場に戻りました。

【静岡県 人気寺社仏閣巡り】

方廣寺(ほうこうじ)は、静岡県浜松市北区引佐町奥山にある臨済宗方広寺派の大本山の寺院。山号は深奥山(じんのうざん)。正式名称は「深奥山方廣萬寿禅寺」。本尊は釈迦如来。七尊菩薩堂、木造釈迦如来及び両脇侍像が国指定の重要文化財。

創建は南北朝時代の1371年、遠江國の豪族・井伊家一族の奥山六郎次郎朝藤が、後醍醐天皇の11番目の皇子であった無文元選を開山に向かえ創建。無文元選は博多聖福寺の後、中国の元に渡って福州大覚寺で古梅正友に参じて嗣法し、帰国後三河の広沢庵にいた時に奥山朝藤に招かれた。当寺の景観が中国天台山方広寺を彷彿させたので現名称を付けた。その後、幾度も火災に遭い寺勢は衰退したが、1568年に徳川家康が訪れその後復興に力を注いだ。1587年には豊臣秀吉が朱印地50石と境内山林を寄進し勅願所とした。江戸時代の1786年には、光格天皇から開山の無文元選に対して「大慈普応禅師」の号が下賜された。明治時代に入り、政府の廃仏毀釈により寺領が削減され経済基盤を失ったが、鎮守である半僧坊の復元と臨済宗南禅寺派からの独立により建て直した。

当寺は、天竜浜名湖鉄道・気賀駅の北西6km、道のり8kmあまりの山あいにある。県道68号線(浜北三ヶ日線)脇の門前町を少し入ると仁王門があって、そこから参詣道の山道を数百m進み、高さを数十m上がると境内地に辿り着く。巨大な本堂を中心に伽藍は壮大。とても山寺とは思えない規模。一通り見て廻るだけでもたっぷり時間がかかる。

今回は、臨済宗の大本山であることから参拝することに。参拝時は平日の午前中で、自分以外にも数組参拝客を見掛けた。

※当寺は、自分が日本各地の古寺巡りをするにあたって、参拝寺院決定のバイブルとして使っている本『日本の古寺100選 国宝巡りガイド』(日本神仏リサーチ・宝島社新書)に臨済宗の古寺として掲載されている。

※龍潭寺と方廣寺の共通拝観券があって、別々に購入すると500円×2=1,000円のところ、割引が効いて850円。自分はもともと両方拝観する予定だったので、龍潭寺にて共通拝観券を購入した。お得な感じで嬉しい。

※当寺は日帰り体験型の坐禅、写経ができるほか、精進料理をいただくこともでき、宿坊を備えているため宿泊研修もできる。

もっと読む

応安4年(1371年)、元(中国)から帰国した無文元選禅師が土地の豪族・奥山六郎次郎朝藤(おくやまろくろうじろうともふじ)の招きにより開いたのが始まり。

境内各所に安置される五百羅漢の石像は、拙巌(せつがん)和尚の発願で、明和7年(1770年)に完成したものですが、今も寄進を受け付けています。

ちなみに、鎌倉・建長寺の最奥に位置する半僧坊は、明治23年に、奥山半僧坊から勧請したもの。半僧坊大権現は、神通力を有する白髪の老人だったとか(奥山半僧坊大権現の御真体は鼻高天狗)。

明治、大正時代に奥山半僧坊の人気は大いに高まり、大正12年には浜松から奥山に至る参詣のための軽便鉄道(開業当時は濱松軽便鉄道、後に遠州鉄道奥山線)も開通したほど(昭和39年廃止)。

その奥山半僧坊のご真体は15年に一度開帳され、前回が平成25年でした。

方広寺では、日帰り禅寺体験、1泊禅寺体験、精進料理、座禅体験、写経体験なども実施。

もっと読む

静岡県のおすすめ3選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ