すさじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方須佐神社のお参りの記録一覧

絞り込み

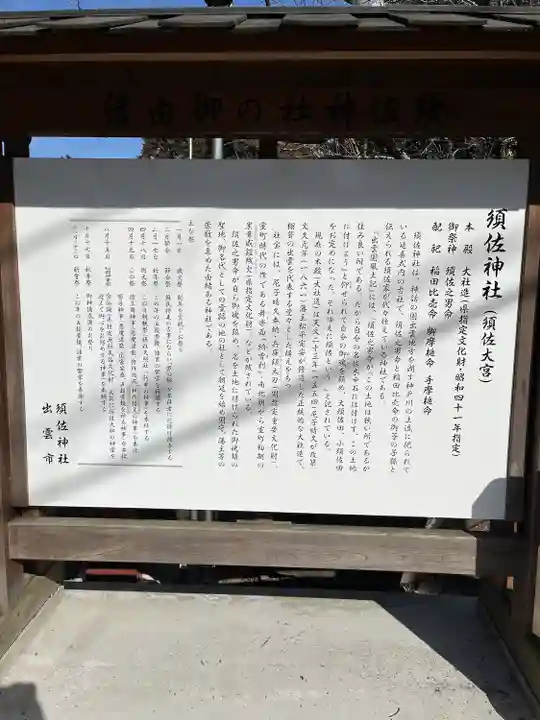

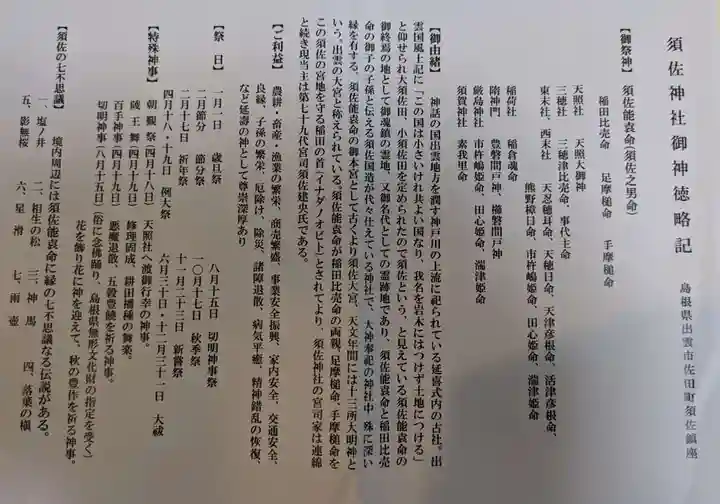

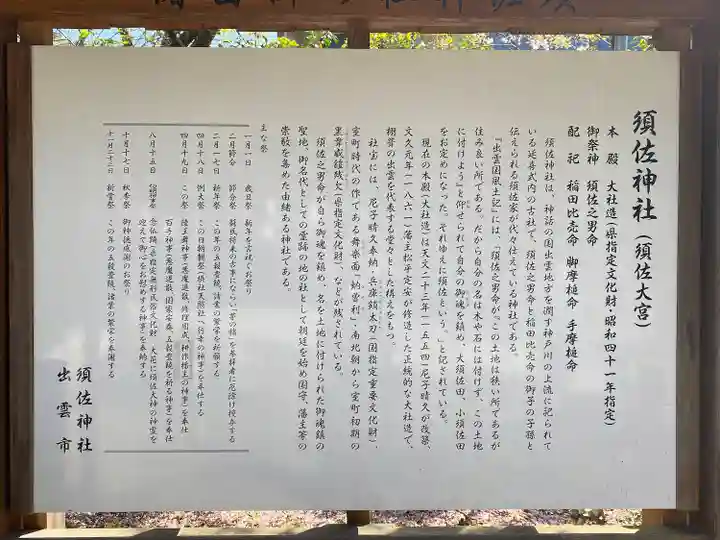

【須佐神社(すさじんじゃ)】

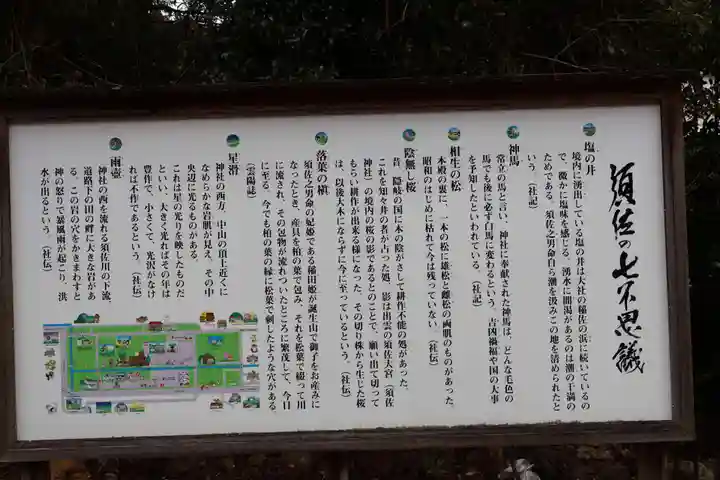

須佐神社は、島根県出雲市佐田町須佐に鎮座します。「出雲国風土記」に、須佐之男命が各地を開拓した後に当地に来て最後の開拓をし、「この国は良い国だから、自分の名前は岩木ではなく土地につけよう」と言って「須佐」と命名し、自らの御魂を鎮めたとの記述があり、須佐之男命の本宮とされました。

-祭神ー

①須佐之男命(すさのうのみこと)…三貴神の一柱。天照大御神の弟。

②稲田姫命(いなたひめのみこと)…櫛名田比売命(くしなだひめのみこと)。須佐之男命の妻。

③足摩槌命(あしなづちのみこと)…稲田比売命の親。

④手摩槌命 (てなづちのみこと)…稲田比売命の親。

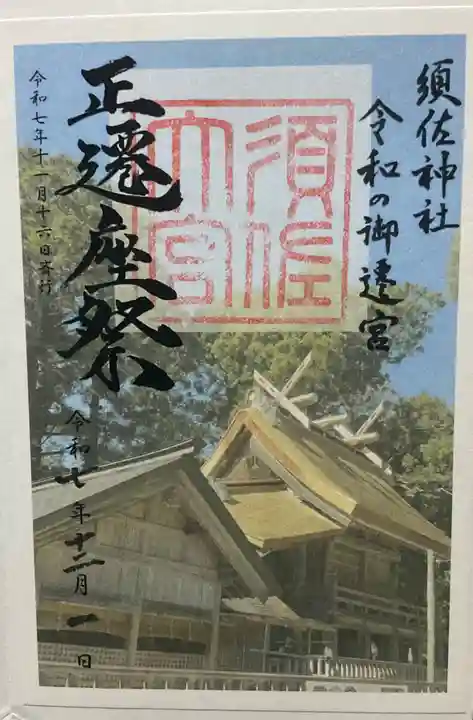

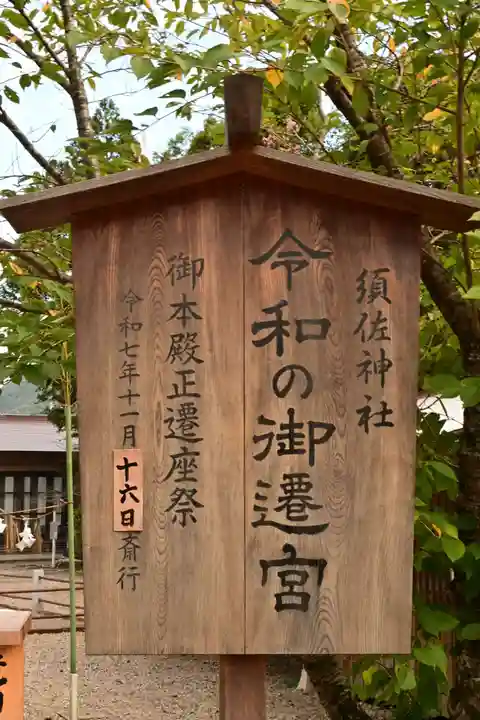

令和の御遷宮で本殿の屋根葺替工事が行われていました。本殿正遷座祭は、令和7年11月16日のようです。

もっと読む

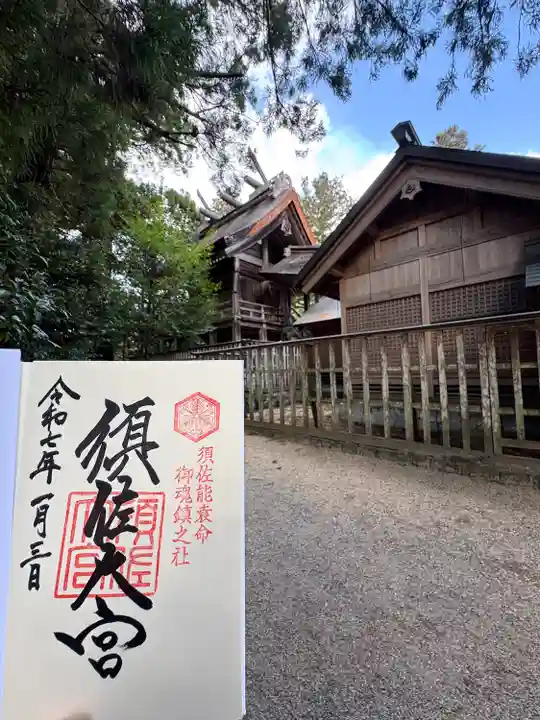

2回目の参拝にお伺いしました。

朝早すぎて境内の様子がわからなかった分、こんな感じだったのかと驚きながらもゆっくり参拝しました。

須佐神社を参拝して天照社を参拝し、社務所で御朱印をいただこうとまた須佐神社の境内に入った瞬間に、何か違和感を感じました。

ふと真下を見ると砂利の中に白い袋が落ちていました。御守の落とし物でした。

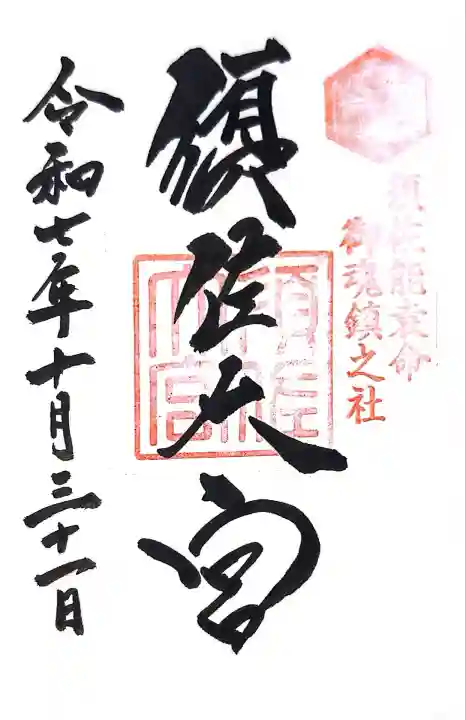

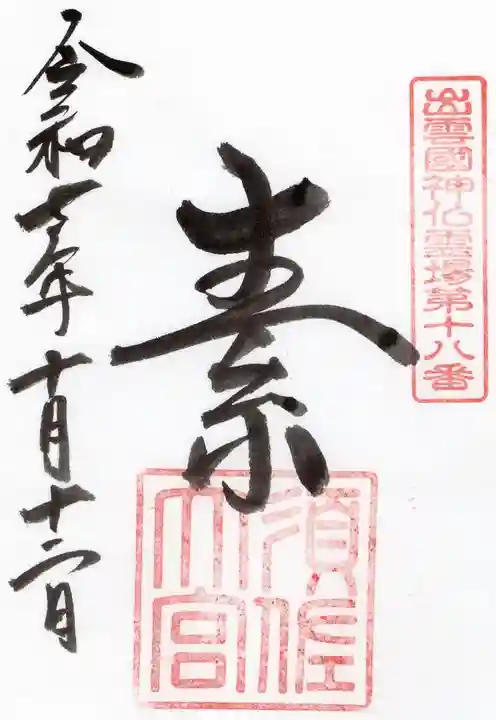

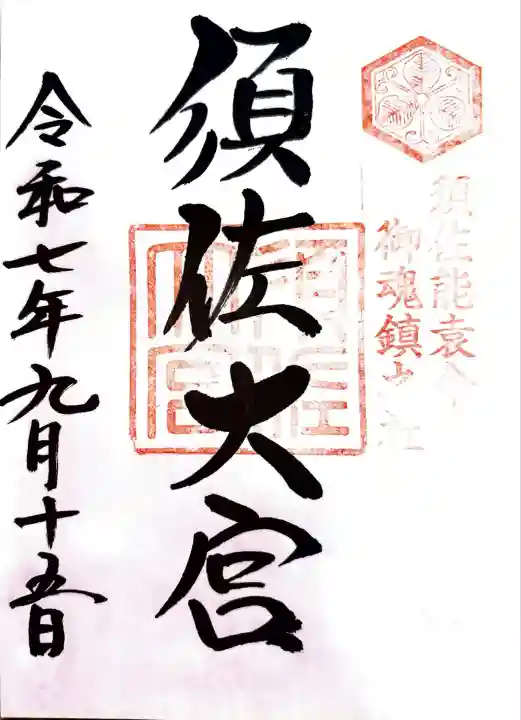

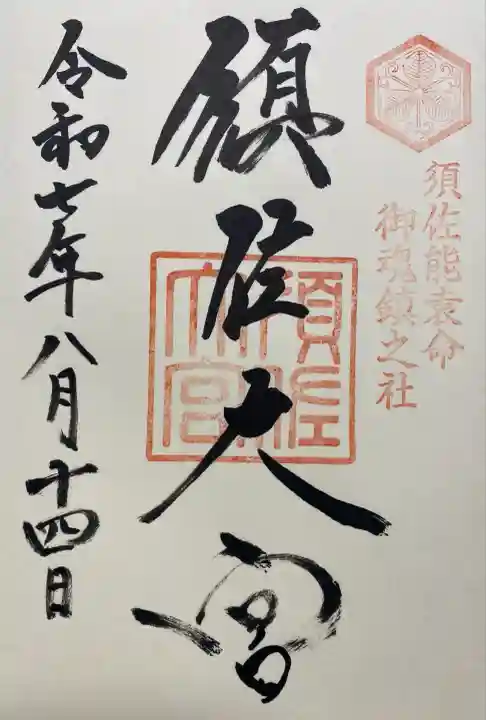

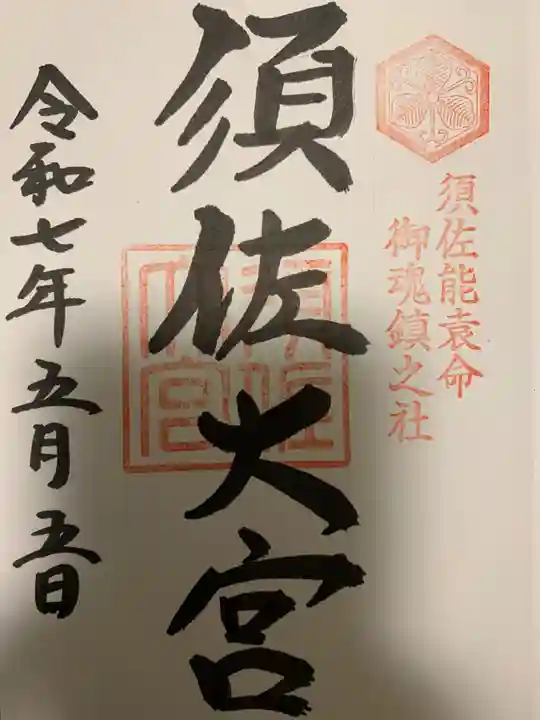

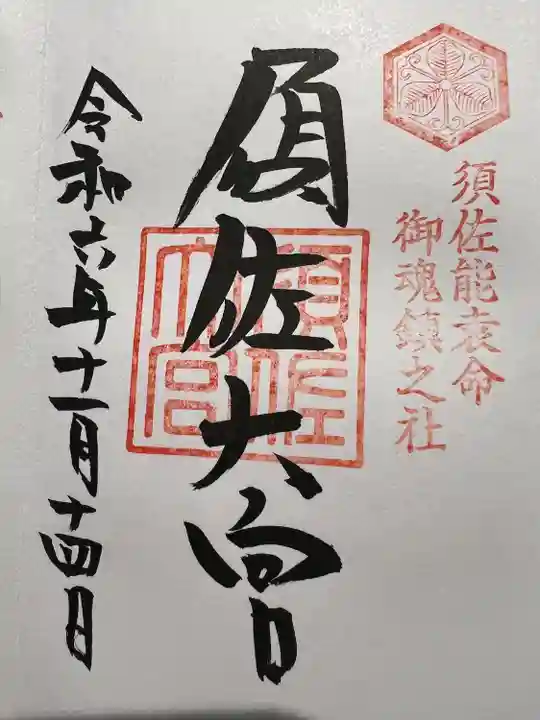

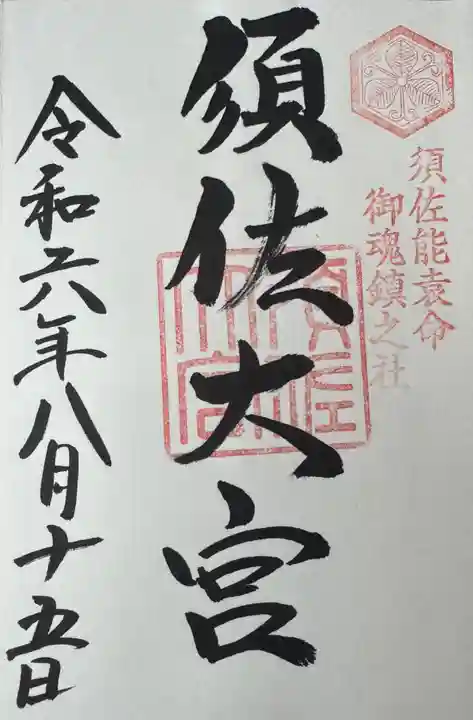

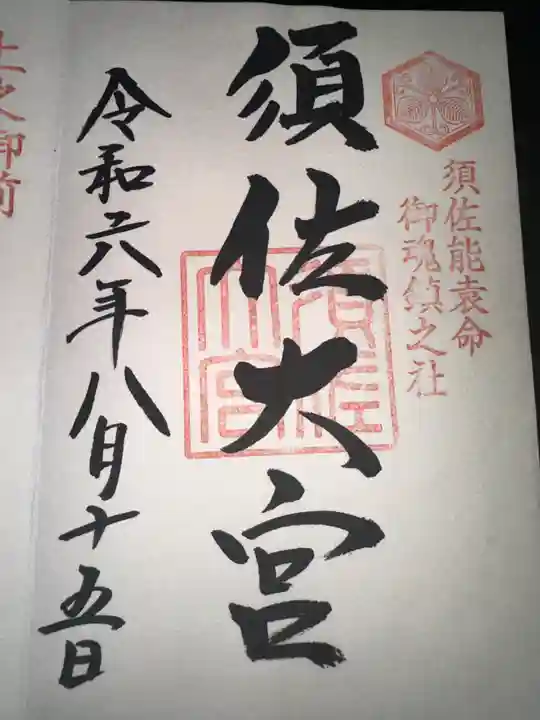

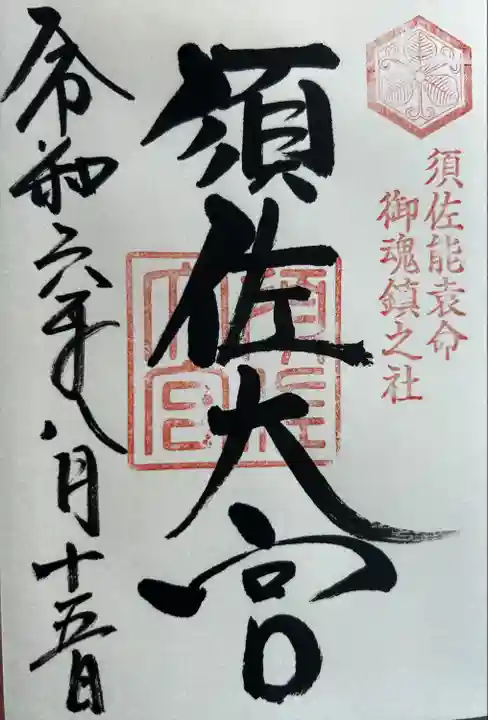

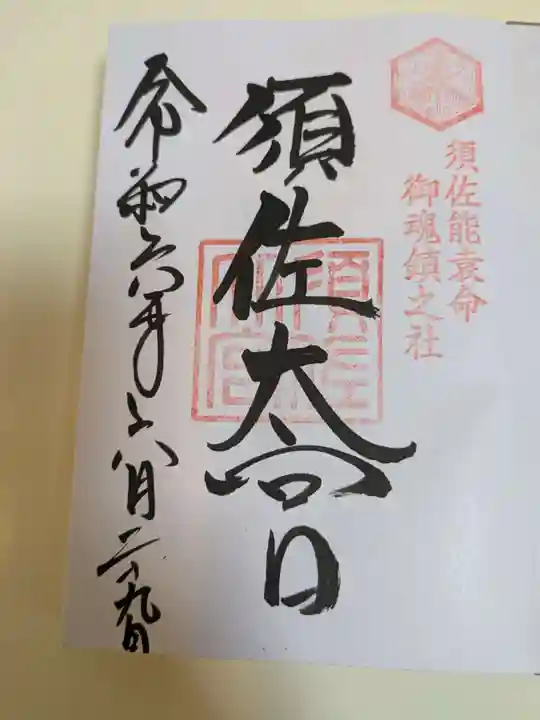

社務所に落とし物を届けて、ついでに御朱印をいただきました。

こちらでは須佐神社の御朱印と天照社の御朱印をいただけます。

1日に2回参拝するのはなかなか経験することがないので、ありがたい限りです。

御朱印をいただいて御本殿の裏の大杉を拝見し始めた瞬間、あれだけ重く立ち込めていた雲が流れ始めました。

風も強いし雪も降っているので、すぐ陰るだろうと思うと、そんなことはなくて日がしっかり顔を出されました。

しかも大杉さんの木精を授かりたくて社務所に千円を両替しに行ったら、日の光がしっかりと差し込んできたのです。

まるで天照社参拝後に須佐神社でばかりのんびりしているものだから、ここに居ますよと主張しているかのようでした(笑)

境内を出るとまた雲が厚くなり、雪が降り始めました。参拝の時間だけ晴れるなんて、不思議な体験でした。

もう一枚、大杉さんと須佐神社の御本殿を裏から太陽に包まれる写真を撮ったのですが、なぜか反映されませんでした。上げられなくて残念です。

貴重なお時間をありがとうございます。

もっと読む

初めて島根県に訪れました。島根のみなさんこんにちはー。

1泊2日で 出雲大社にお参りするのを中心に計画を立て こちらの須佐神社さんからのスタートです。

いつもなら神社もお寺も両方巡るのですが 今回は出雲と松江ですので 神社のみにしました。

片道3時間半かかりましたが へっちゃらです。

駐車場に車を停め すぐに一の鳥居です。

隋神門をくぐると 左右に西の末社と東の末社がありました。

祭神は天忍穂耳命・天穂日命・天津彦根命・活津彦根命・熊野樟日命・市杵嶋姫命・田心姫命・湍津姫命でした。

拝殿では お祓いなのかわかりませんが 参拝者がいらっしゃいました。

奥では宮司さんが祝詞なのかな?をあげていました。

本殿横から奥に回ると 大杉が立派に枝を伸ばしていました。

樹齢はどのくらいかなぁ。

さらに稲荷社と三穂社がありました。

とても大きな神社というわけではありませんでしたが 立派な神社でした。

注連縄の大きさにもびっくりで 出雲大社の注連縄の大きさは知っていますが こちらもなかなかに大きいです。出雲だからみんな大きいのかなぁと思いました。

須佐神社の主祭神は須佐之男命 配祀神は稲田比売命(須佐之男命の妻)足摩槌命(稲田比売命の親)手摩槌命(稲田比売命の親)です。

由緒については

『出雲国風土記』に 須佐之男命が各地を開拓した後に当地に来て最後の開拓をし 「この国は良い国だから 自分の名前は岩木ではなく土地につけよう」と言って「須佐」と命名し 自らの御魂を鎮めたとの記述がある。

古来須佐之男命の本宮とされた。

社家の須佐氏は 大国主神の子の賀夜奈流美命を祖とすると伝える。

とありました。

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ