だいつうじ(ながはまごぽう)|真宗大谷派

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方大通寺(長浜御坊)のお参りの記録一覧

絞り込み

長浜御坊、長浜別院とも称される。

天正年間(1573年~1592年)本願寺12世・教如上人が旧長浜城内に開いた道場が始まりとされる。

1602年徳川家康が本願寺の分立を許したことで大通寺として成立した。

1606年長浜城内から現在地に移転した。

本堂は伏見城の遺構。徳川家康が本願寺教如に贈ったもので、東本願寺の御影堂として使われていたものを、承応年間(1652年〜1654年)に移建したもので重文指定されている。

大広間(重文)は江戸初期の建立。本堂と同様、承応年間に東本願寺から移築したもので、伏見城の遺構と伝えられる。玄関は1760年彦根藩主・井伊直惟の息女数姫が建立したものである。

他、客殿(含山軒及び蘭亭)が重文指定されている。

過去記録✍️

長浜観光の際に訪問しましたが本当に大きくて広い!

歴史的な品の数々を見るのも楽しいですが特に広い部屋ではお殿様に仕える人(よく時代劇で見るような1段高いとこに殿が居てその下でズラっと並んで頭下げてる図)の気分が味わえる!この時中に誰もいなくて1人で贅沢気分になりました✨

どうやらレジェンド&バタフライの撮影にも使われたようです。確かにあれだけ広いから撮影使用も納得。

大通寺さんは色々イベントもやられていて伺った日は切り絵襖の展示もされていてとてもかっこよかったです。

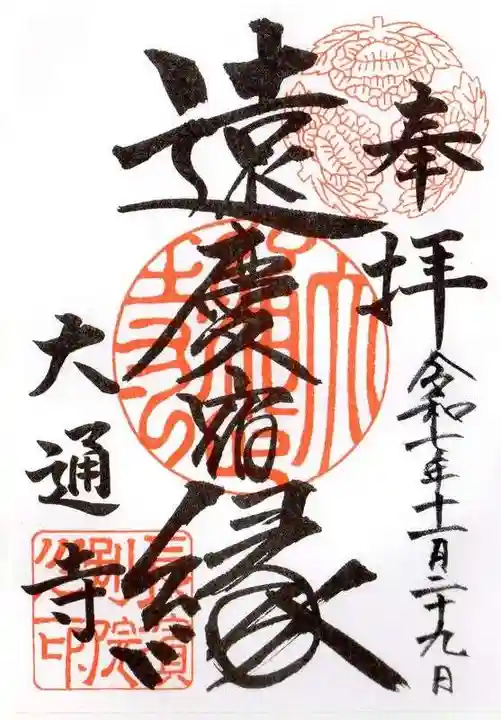

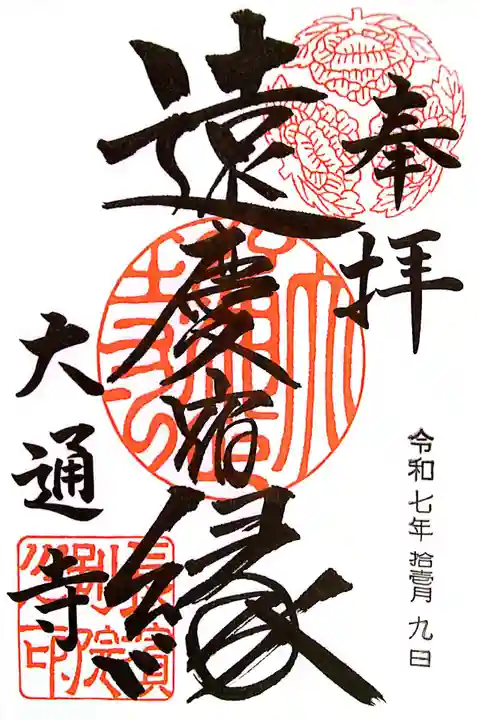

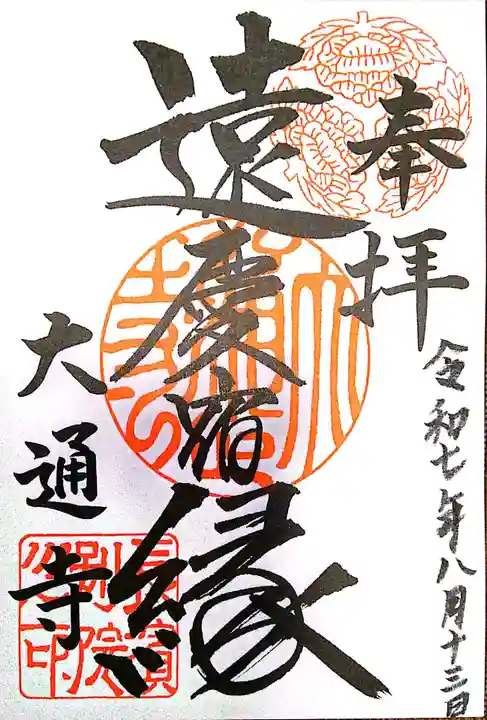

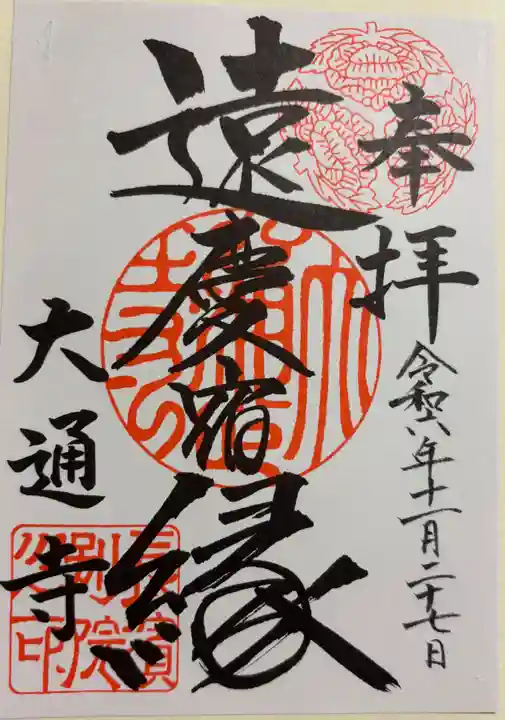

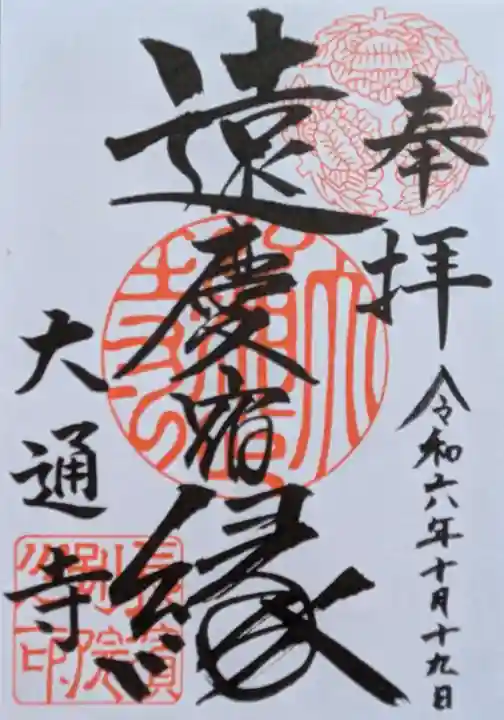

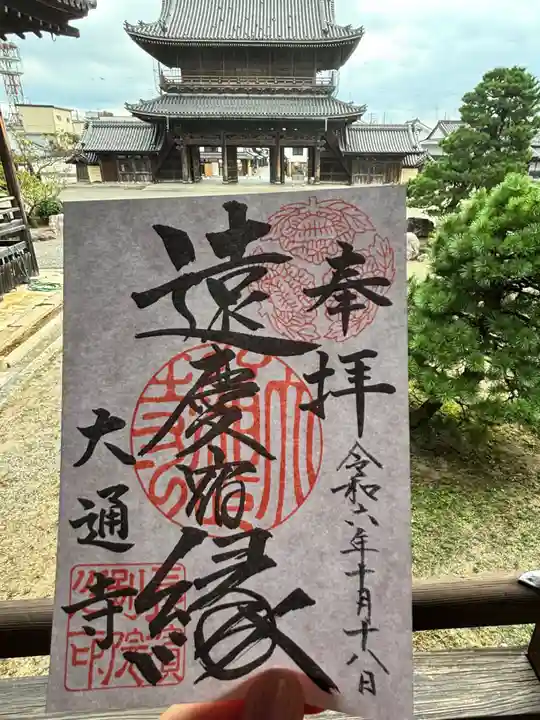

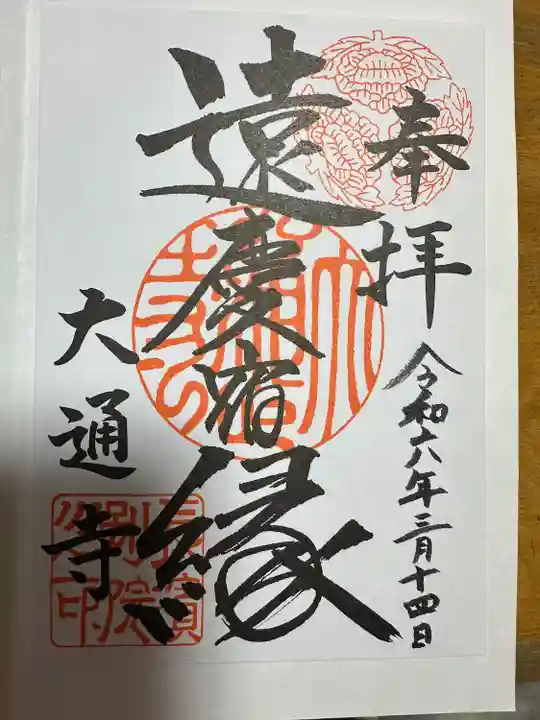

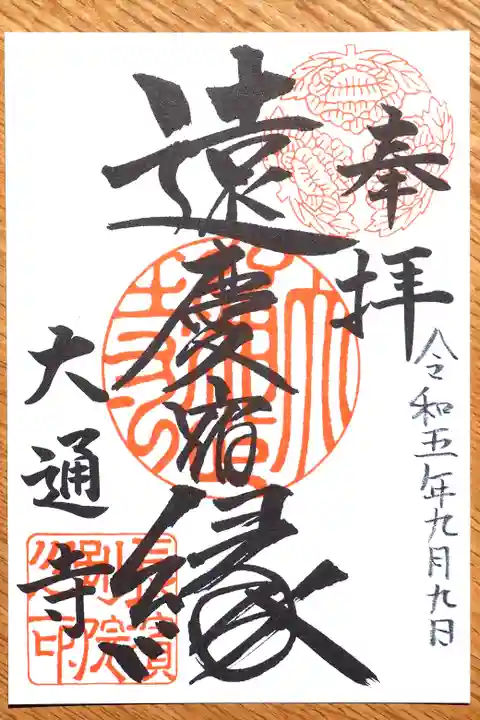

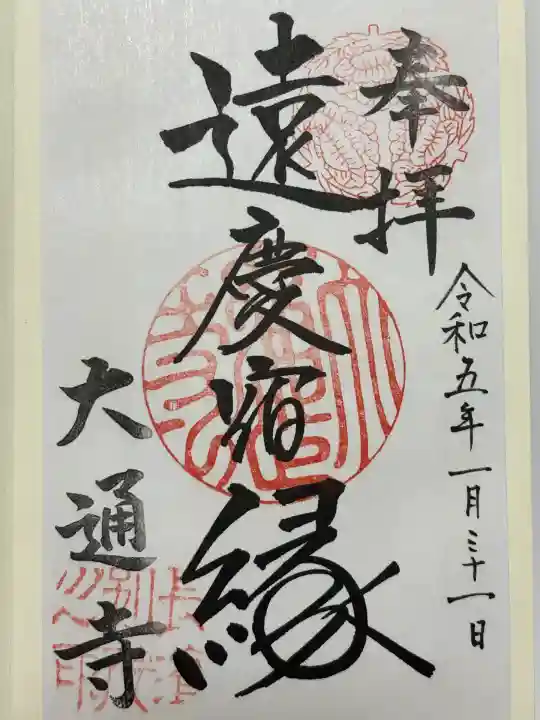

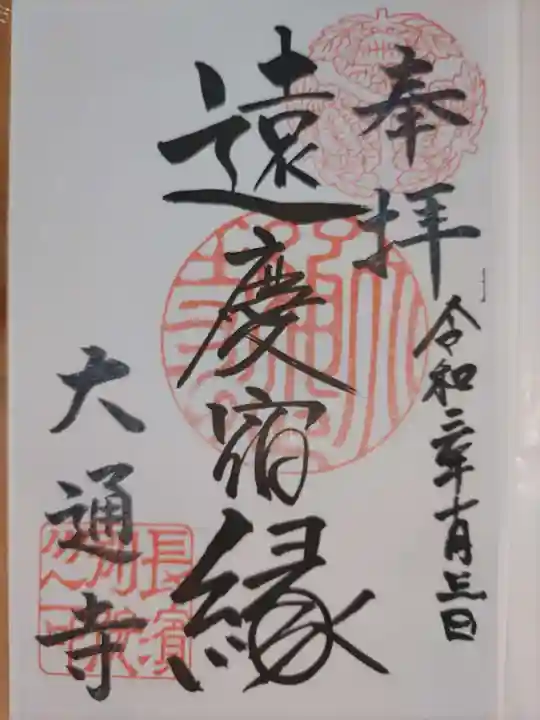

また、本来宗派的に御朱印はやられていないのですが法語印、とゆう形で頂けます。

「遠慶宿縁」は親鸞聖人のお言葉です。

拝観受付におられたおばあ様もとても素敵な方でお話するのも楽しかったです🙏

滋賀県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ