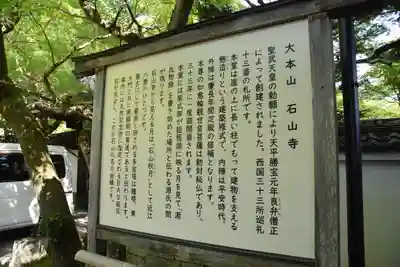

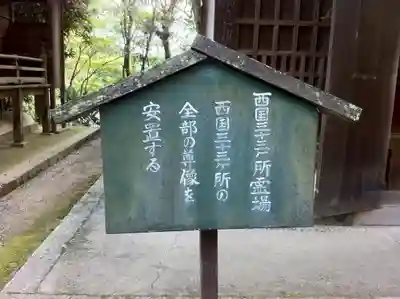

いしやまでら|東寺真言宗|石光山

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方石山寺の御由緒・歴史

| ご本尊 | 如意輪観音 | |

|---|---|---|

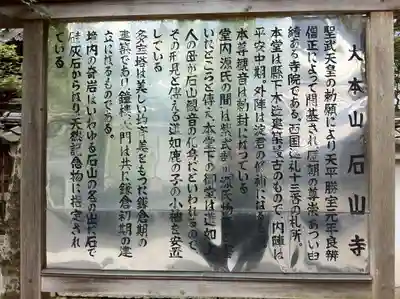

| 創建時代 | 天平十九年(747年) | |

| 開山・開基 | 良弁僧正 | |

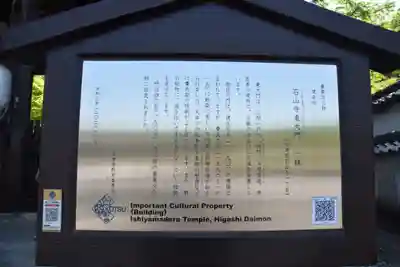

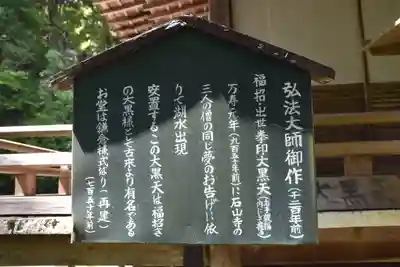

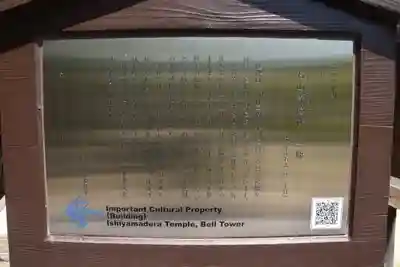

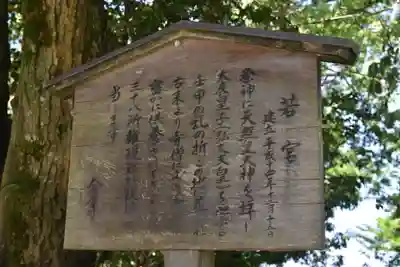

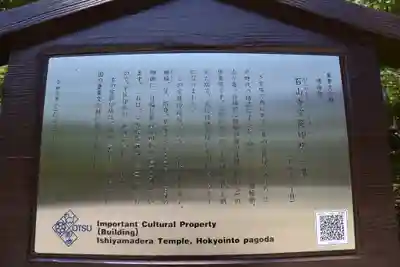

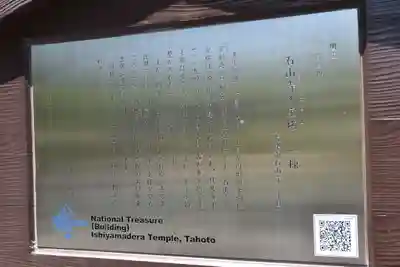

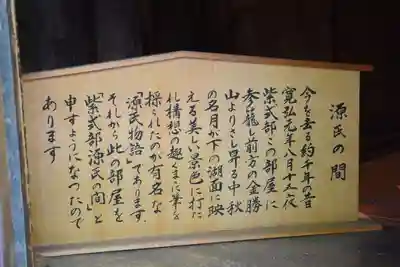

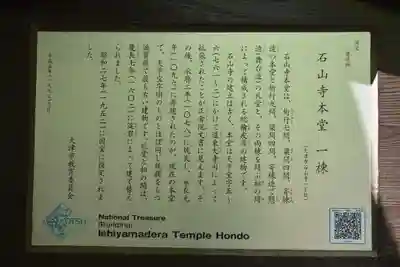

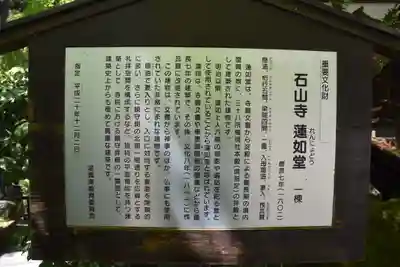

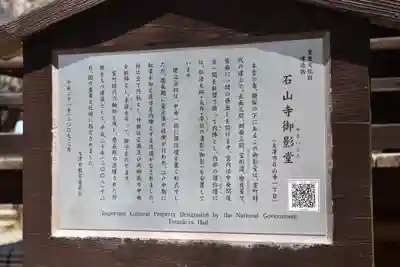

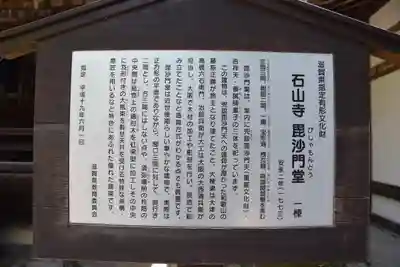

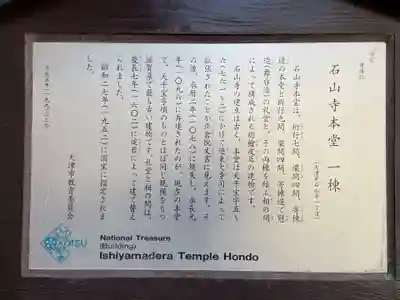

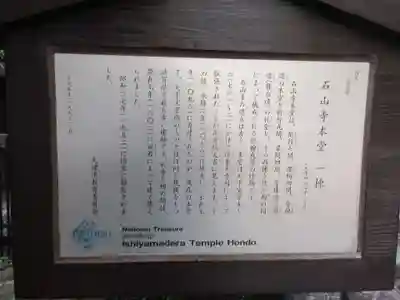

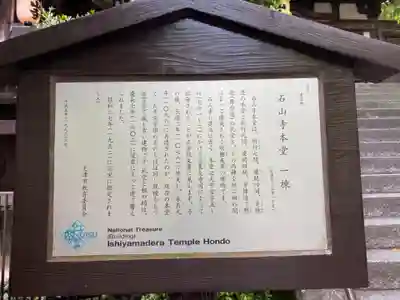

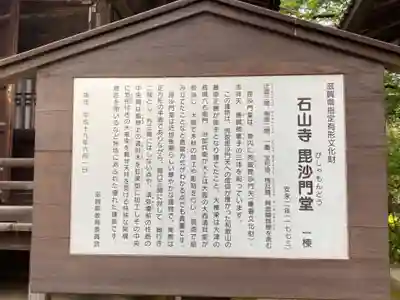

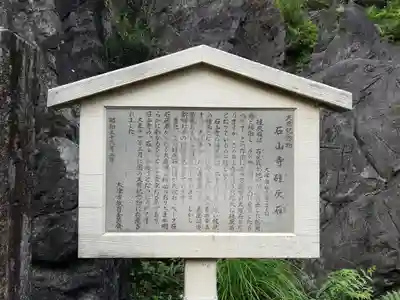

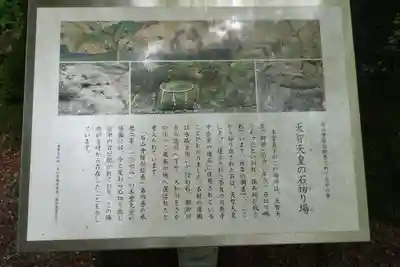

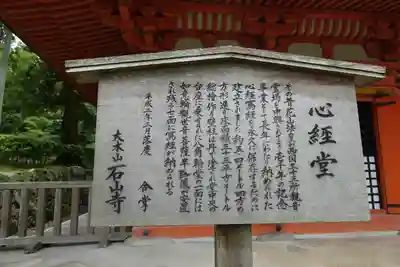

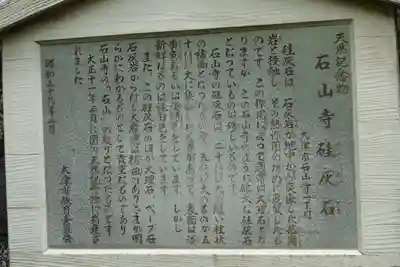

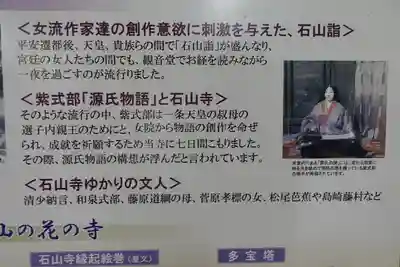

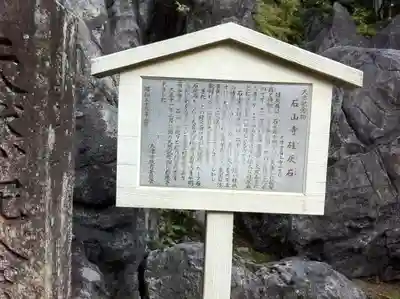

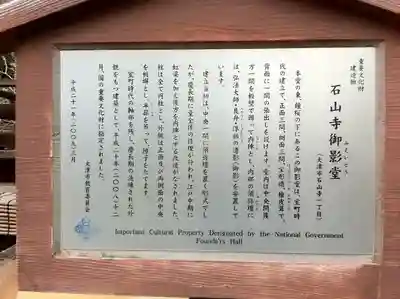

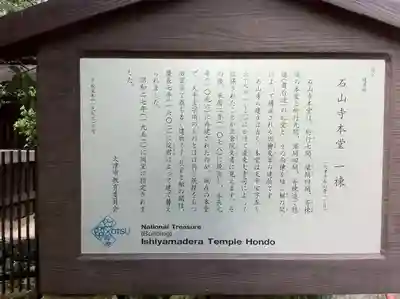

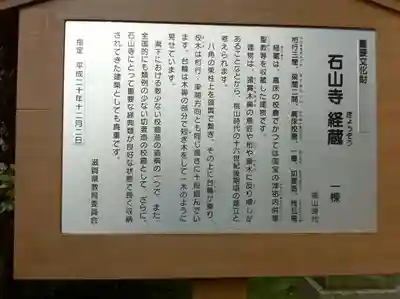

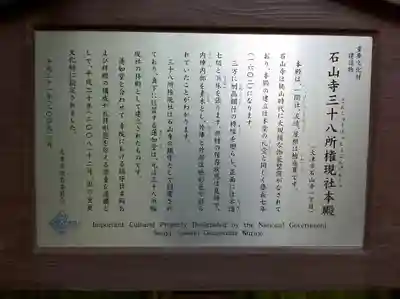

| ご由緒 | 石山寺は、琵琶湖の南端近くに位置し、琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川の右岸にある。本堂は国の天然記念物の珪灰石(「石山寺硅灰石」)という巨大な岩盤の上に建ち、これが寺名の由来ともなっている(石山寺珪灰石は日本の地質百選に選定)。

|

滋賀県のおすすめ2選🎌

歴史の写真一覧

滋賀県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ