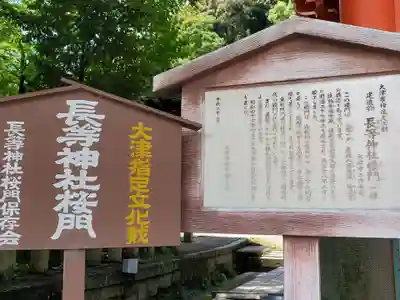

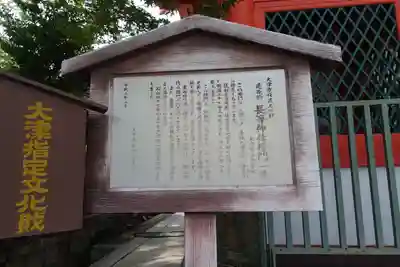

ながらじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方長等神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 《主》須佐之男大神,大山咋大神,宇佐若宮下照姫大神,八幡大神,地主大神 | |

|---|---|---|

| 創建時代 | 667年(天智天皇の御宇六年) | |

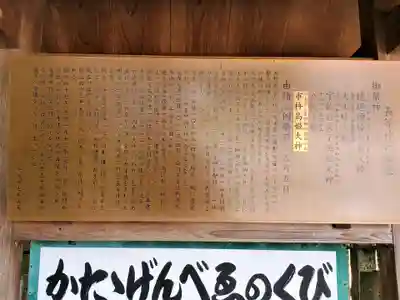

| ご由緒 | 天智天皇御世、都の鎮護として長等山岩倉の霊地に須佐之御男大神を崇祀する。天智天皇8年5月5日、宇治の山科より還行の時弓と矢を奉納された。皇子大友与多王、5月5日を祭礼日と定め給ひ、今にこの日を例祭日としている。清和天皇貞観2年、園城寺の開祖智証大師が日吉大神を勧請合祀され、園城寺の守護神とした。清和天皇の時初めて官幣を受け、社殿修復等本宮日吉大社に準じて上奏を経る事とせられた。後冷泉天皇の天喜二年に明尊大僧正が山上の社を現在の山麓の勧請し新宮社と称し、その所を神出と名ずけられた。白河天皇永保元年、官符を下して大津の住人をして日吉祭を新宮社で勤行せしめ、寺門の衆徒もこの祭に加勢した。爾来、当社は日吉本宮と対比し12の廻廊もあり湖南の大社として隆盛を極めたが、山門・寺門の衆徒の闘争により、当社も度々の兵火に罹る。鎌倉幕府が宇津宮蓮生に命じて、本殿・拝殿・楼門等を再興したが再び灰燼となる。

|

滋賀県のおすすめ2選🎌

歴史の写真一覧

滋賀県のおすすめ2選🎌

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ