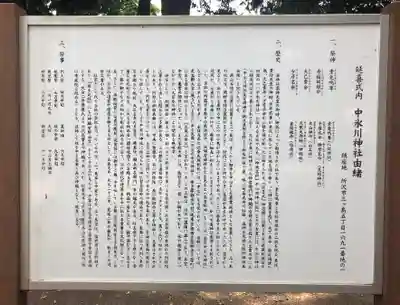

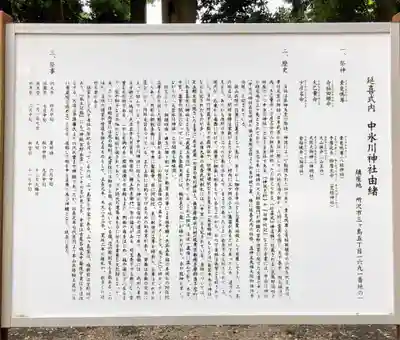

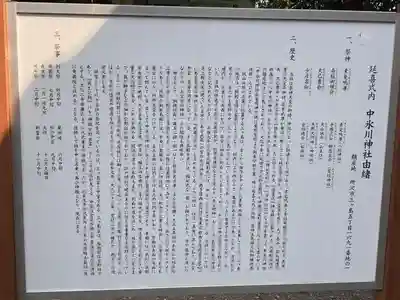

なかひかわじんじゃ

御朱印・神社お寺の検索サイト

楽しみ方中氷川神社の御由緒・歴史

| ご祭神 | 素盞嗚尊、奇稲田姫命、大己貴命、少彦名命 | |

|---|---|---|

| ご由緒 | 当社は崇神天皇の御時、神託によって勧請された社であり、素盞嗚尊と奇稲田姫命の二柱を祀る。其後、景行天皇の御時、日本武尊が東征に際してこの地を通り掛かった時に霊異を感じ、天下泰平、国乱鎮護の為、大己貴命・少彦名命の二柱を併せ祀ったと伝えられる。『延喜式』神名帳に記載される「武蔵国四十四座の一つ中氷川神社」と伝える古社である。『神祇志料』や『旧神祠記』などの古書には、中氷川神社の鎮座地は三ヶ島とされており、文化十年に地頭の沢次郎右衛門が神職の宮野出雲に宛てた文書の中にも「中氷川神社長官明神の儀は東照宮様より御朱印被下置、殊に延喜式内の社格、且神主先祖大坂御陣供奉仕候」と記されている。 狭山丘陵の北麓に位置する三ヶ島は、古くから畑作を中心とした農業地域として発展してきた。三ヶ島の地名は、開村当時は家数がまだ少なく、村内に三ヶ所の小さい集落があるだけであったため、遠方から見ると、あたかも原野の中に三つの小島が浮かんでいるようであったことに由来すると伝えられている。境内が、北東から南西にかけて、非常に細長い形をしているところから、かつて当社は長宮とも称されていた。当社の所蔵する数々の裁許状や、社領安堵状などを見ると「長宮明神」もしくは「長宮中氷川神社」などと記されたものが多い。永禄九年の北条氏照制札には「中宮」とも記されている。当社については、足立郡大宮(現さいたま市)にある武蔵一の宮の氷川神社と、西多摩郡氷川村(現東京都西多摩郡奥多摩町)にある奥氷川神社とともに、『武蔵三氷川』といわれている。この三社は、ほぼ一直線に並んでおり、本宮、中宮、奥宮の関係になっている。また本殿天井には、極彩色な「龍」が描かれており、水や龍神と深いつながりの「大宮氷川神社」との関係も興味深い。 社家として代々当社の祭祀を司っているのは、三ケ島家と中家である。三ケ島家は、維新前は宮野姓であり、『風土記稿』にも「神職宮野出雲」としてその名が見える。中家は古尾谷城主中築後守資信を遠祖とする。文治二年源廉氏より六代氏重まで神職であったが、応長元年七代良円より本山派修験玉蔵坊(後に竜蔵院と改める)となる。復飾して姓を中と名乗り再び神職となり、現在に至る。 |

歴史の写真一覧

最新の限定御朱印情報が届く!

御朱印メルマガを受け取ろう

利用開始をもって利用規約・プライバシーポリシーに

同意したものとみなします。

ホトカミで困ったこと、不具合のご報告はこちらから

お問い合わせ